Compte rendu des Premières Universités d’été des thérapies ciblées R

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007

Réunion

Réunion

373

Compte rendu des Premières Universités d’été

des thérapies ciblées

Montpellier, 6 et 7 juillet 2007

●● Organisateur local : David Azria

D’après les présentations de C. Sotiriou, H. Roché, J. Gligorov, W. Jacot, X. Pivot, A. Pèlegrin, M.C. Étienne, J.Y. Blay, J.P. Spano, L. Zelek,

F. Bibeau, B. Coudert, C. Hennequin, C. Lafont, P. Goss

recueillies par le Dr N. Charbonnier

SOUSTYPES MOLÉCULAIRES DES CANCERS

DU SEIN : LES FONDAMENTAUX

C. Sotiriou Bruxelles

La génomique et le développement des technologies de

microarrays, méthodes d’expression des gènes, permettent au

fi l du temps de mieux comprendre les mécanismes biologiques

impliqués à l’échelle moléculaire dans le cancer du sein.

Nouvelle classifi cation moléculaire du cancer du sein

À partir des résultats d’études menées avec les technologies de

microarrays, quatre grands sous-types moléculaires de cancer du

sein ont été identifi és : les basal-like et les HER2+, caractérisés

par un faible niveau ou une absence d’expression des récepteurs

des estrogènes, et les luminaux A et B, tumeurs exprimant des

récepteurs des estrogènes. Cette classifi cation est intéressante

sur le plan pronostique, avec des taux de survie à 6 ans supé-

rieurs à 80 % et 50 % respectivement pour les lumimaux A et B,

et des taux de survie à 3 ans pour les basal-like et les HER2+

inférieurs à 40 %.

Identifi cation croissante

de signatures moléculaires pronostiques

Deux grandes études ont recherché la valeur pronostique de

signatures moléculaires (signature d’Amsterdam avec 70 gènes et

signature de Rotterdam avec 76 gènes) chez des patientes N-. Une

corrélation signifi cative a été mise en évidence entre l’expression

de ces gènes, la survenue de métastases dans les 5 ans et la survie,

permettant de diff érencier deux types de populations en fonction

du pronostic. Récemment, le travail du TRANSBIG (réseau de

recherche translationnelle multidisciplinaire européen), mené chez

302 patientes N- non traitées et suivies durant 13,6 ans (médiane),

a permis la validation de ces deux signatures pronostiques (délai

d’apparition de métastases à distance et survie globale). Au vu de

ces données, deux études prospectives portant sur des patientes

atteintes d’un cancer du sein N-, l’étude TAILORx, initiée par le

National Cancer Institute (NCI), et l’étude MINDACT, coor-

donnée par la European Organisation for Research and Treatment

of Cancer (EORTC), ont été mises en place.

Quatre grands sous-types pronostiques

Une méta-analyse incluant toutes les données existantes en

matière de profil génétique du cancer du sein a été menée

(18 études, 2 865 patientes atteintes d’un cancer du sein). L’ana-

lyse des gènes impliqués dans cinq grands modules (récepteur

des estrogènes, HER2, prolifération, invasion tumorale, réponse

immunitaire) a permis d’identifier 4 sous-types différents :

ER-/HER2-, HER2+, ER+ et indice bas de prolifération, ER+

et indice élevé de prolifération). Le module ER+/indice bas

de prolifération représente le meilleur pronostic en termes de

survie, suivi du module ER+/indice élevé de prolifération, du

module ER-/HER2- et du module HER2+.

La prolifération, un facteur pronostique majeur

Parmi les 524 gènes récemment identifi és comme étant corrélés

à la survie, 65 % paraissent impliqués dans la prolifération cellu-

laire. L’expression de gènes de prolifération constitue donc un

facteur clé sur le plan pronostique dans le cancer du sein.

L’avenir, c’est aussi la prédiction

Des gènes impliqués dans la réponse au traitement de la sensi-

bilité thérapeutique hormonale, au trastuzumab et à la chimio-

thérapie (docétaxel, paclitaxel- FAC [5-FU, cyclophosphamide

et doxorubicine] ou CMF [cyclophosphamide, méthotrexate

et 5-FU] dans les tumeurs RE+) ont été identifiés. L’avenir

consistera à identifi er précisément des signatures prédictives

qui permettront le choix éclairé d’une stratégie thérapeutique

en fonction du profi l moléculaire de la tumeur. Le futur, c’est

aussi le micro-environnement tumoral, dont on commence

à cerner le rôle dans la réponse en situation néoadjuvante et

métastatique.

Les progrès des connaissances en biologie moléculaire dans

le cancer du sein devraient permettre dans le futur de savoir à

quelles patientes proposer un traitement adjuvant et, lorsque

ce traitement est indiqué, de proposer une véritable stratégie

personnalisée.

SOUSTYPES MOLÉCULAIRES DES CANCERS

DU SEIN : IMPLICATIONS EN PRATIQUE

H. Roché Toulouse

Le typage moléculaire, s’il constitue un apport supplémentaire,

ne bouleverse pas pour l’instant l’approche anatomoclinique. Il

s’agit encore d’une classifi cation expérimentale dont l’étalonnage,

la reproductibilité et les modalités devront être précisés.

Comme pour tous les sous-groupes,

les luminaux A et les lumi-

naux B

nécessitent des critères d’identifi cation applicables à la

▸▸▸/▸▸▸

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007

Réunion

Réunion

374

clinique. Leurs caractéristiques, leur évolution, leur sensibilité

aux traitements, les rechutes, etc., aujourd’hui mal cernées,

devront faire l’objet d’études spécifi ques.

Malgré les multiples travaux menés sur le

cancer du sein HER2+

,

nombre de questions restent en suspens : l’identifi cation IHC

et/ou FISH est-elle suffi sante ? Comment prédire un échec au

trastuzumab ? Quels critères de choix en faveur du trastuzumab

ou du lapatinib ? Faut-il eff ectuer la recherche d’expression de

topo-isomérase II ? Le bénéfi ce des anti-HER2 est-il limité aux

tumeurs HER2+ ?, etc.

Les cancers de type triple négatif

doivent être diff érenciés des

basal-like. T.O. Nielsen et al. ont montré que l’étude de l’expres-

sion de RE, HER1, HER2, CK5/6 pourrait suffi re pour défi nir

ce sous-groupe des basal-like. De moins bon pronostic que les

autres tumeurs, les tumeurs de type triple négatif semblent

bénéfi cier plus particulièrement d’une chimiothérapie adjuvante

par 3 FEC (5-FU, cyclophosphamide et épirubicine), suivie de

3 cures de docétaxel ou d’une chimiothérapie à fortes doses

(Rodenhuis S et al., 2006).

En l’état actuel des connaissances, la présence de récepteurs

hormonaux, la surexpression de HER2 et un grade histologique

de niveau 3 restent des facteurs prédictifs de choix. Sur le plan

pronostique, l’étude de E. Mamounas et al. (SABCS, 2005) a

montré l’existence d’une corrélation signifi cative entre le score

de récidive défi ni à partir du système Oncotype DX™ chez des

patientes N-/RE+ et le risque de rechute locorégionale ; l’associa-

tion d’une hormonothérapie et d’une chimiothérapie permet de

réduire signifi cativement les scores de rechute, et ce dans tous

les cas, quel que soit le niveau initial de score de récidive.

En pratique, la classifi cation moléculaire sera à l’avenir proba-

blement très utile pour identifi er des sous-groupes particuliers,

en complément des facteurs classiques, et orientera les choix

thérapeutiques.

ANTIHER : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

DE DÉVELOPPEMENT

J. Gligorov (Paris)

Thérapeutiques anti-HER2 (trastuzumab)

en situation métastatique

Dans la revue récente réalisée par C.A. Hudis (NEJM, 2007),

les données de trois essais thérapeutiques menés avec le

trastu-

zumab en monothérapie

chez des patientes présentant un

cancer du sein métastatique prétraité et HER2+ (évaluation

par immunohistochimie [IHC] simplement) indiquent des taux

de réponse variant de 11 à 26 % (doses et durée du traitement

diff érentes d’une étude à l’autre). Les résultats des deux études

pivots, menées par D.J. Slamon et al. et par M. Marty et al. avec

l’asso ciation

chimiothérapie-trastuzumab

en traitement de

première ligne chez des patientes HER2+ jusqu’à progression de

la maladie, ont constitué une vraie révolution, démontrant pour

la première fois en situation métastatique un allongement signi-

fi catif de la survie globale, et la possibilité de modifi er l’histoire

naturelle de la maladie (tableau).

Tableau.

E cacité de l’association chimiothérapie-trastuzumab :

résultats des deux études pivots.

Étude

et résultats

nals

Chimiothérapie Chimiothérapie

et trastuzumab p

D.J. Slamon et al.

Nombre

de patients

234 (doxorubicine

et cyclophosphamide

ou paclitaxel)

235 (doxorubicine

et cyclophosphamide

ou paclitaxel)

Temps jusqu’à

progression

(mois)

4,6 7,4 < 0,001

Taux de réponse

(%) 32 50 < 0,001

Médiane

de survie

globale (mois)

20 25 0,046

M. Marty et al.

Nombre

de patients 94 (docétaxel) 92 (docétaxel)

Temps jusqu’à

progression

(mois)

6,1 10,7 0,001

Taux de réponse

(%) 34 61 0,001

Médiane

de survie

globale (mois)

23 31 0,032

Un grand nombre d’études de phase II menées avec le trastu-

zumab associé à différentes chimiothérapies montre qu’il

existe des associations synergiques et peu toxiques comme,

par exemple, les associations au docétaxel, à la vinorelbine ou

encore à la capécitabine. Mais aucune comparaison directe n’a

été réalisée à ce jour, de sorte qu’aucune association ne peut

être considérée comme supérieure à une autre. L’association

au trastuzumab d’une chimiothérapie comprenant des sels de

platine et du paclitaxel est aussi probablement intéressante.

Pour la pratique, on retiendra les recommandations de Saint-

Paul-de-Vence (Oncologie, 2005).

Dans l’étude TANDEM, qui a comparé l’anastrozole seul à

l’asso-

ciation anastrozole-trastuzumab

, un allongement de la survie

sans progression (p = 0,0016) et de meilleurs taux de réponse

objective (6,8 % versus 20,3 % ; p = 0,018) ont été obtenus avec le

traitement combiné. Ces résultats ont permis l’obtention d’une

nouvelle AMM en traitement de première ligne métastatique.

Faut-il maintenir la pression sur les récepteurs HER2 après

progression ?

L’ensemble des données rétrospectives relatives au

trastuzumab sont en faveur de la poursuite du traitement au-delà

de la progression de la maladie, faisant apparaître dans ce cadre

un bénéfi ce en termes de survie. Le blocage en deuxième ligne

des récepteurs HER2 par le lapatinib, qui permet une augmen-

tation du taux de réponse et un allongement de la survie sans

progression, confi rme l’importance du maintien de la pression

sur les récepteurs HER2.

100

80

60

Survie sans progression

0

HR = 0,48 ; p < 0,0001

Paclitaxel (n = 354)

Bévacizumab + paclitaxel (n = 368)

10 20

6,7 13,3

30

Mois 40

40

02

0

Figure 1.

Paclitaxel-bévacizumab : temps jusqu’à progression

(étude E2100).

▸▸▸/▸▸▸

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007

Réunion

Réunion

377

Dans le cancer du sein métastatique, le trastuzumab reste le

traitement de référence pour bloquer les récepteurs HER2 quelle

que soit la ligne de traitement, aucune étude clinique évaluant

diff érentes stratégies anti-HER2 n’ayant mis en évidence à ce

jour de résultats équivalents.

Thérapeutiques anti-HER2

en situation non métastatique

Comme l’ont montré B. Coudert et al. dans leur récente publica-

tion (JCO, 2006), des taux élevés de réponse objective, supérieurs

à 20 % et avoisinant même parfois les 40 %, ont été rapportés avec

le

trastuzumab en néoadjuvant

chez des patientes HER2+.

L’actualisation des données provenant des cinq grands essais

randomisés de phase III menés avec le

trastuzumab en situa-

tion adjuvante

, quels que soient la chimiothérapie associée, les

schémas utilisés et la durée du traitement, confi rme son effi cacité

à ce stade de la maladie, avec une amélioration signifi cative

tant de la survie sans récidive (environ 50 %) que de la survie

globale. En ce qui concerne le profi l de tolérance cardiaque,

l’incidence d’une insuffi sance cardiaque reste stable au cours

du temps, de 1 à 3 %. La tolérance cardiaque du trastuzumab

est diff érente de celle observée avec les anthracyclines : absence

de toxicité cardiaque cumulative ou dose-dépendante, absence

de toxicité au niveau du cardiomyocyte et toxicité réversible.

De nouvelles recommandations viennent d’être publiées par

l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Thérapeutiques anti-HER dans le cancer du sein :

réalité clinique et perspectives de développement

Des résultats décevants ont été obtenus avec l’utilisation

d’anti-HER1/epidermal growth factor receptor (EGFR) [erlo-

tinib, gefi tinib] dans le cancer du sein. La voie actuellement

explorée est celle du blocage de l’hétérodimérisation de HER2

avec le pertuzumab, effi cace même en l’absence de surexpres-

sion de HER2 et agissant en synergie avec un traitement par

trastu zumab.

THÉRAPEUTIQUES CIBLANT LE COUPLE VEGF/

VEGFR EN ONCOLOGIE MAMMAIRE

W. Jacot (Montpellier)

Ciblage du VEGF

Le bévacizumab (Avastin

®

), dont l’effi cacité a déjà été mise en

évidence dans diff érentes indications, fait l’objet d’un développe-

ment de très grande envergure. Plusieurs travaux menés afi n de

mieux comprendre son mécanisme d’action ont permis d’iden-

tifi er trois grandes étapes : à une phase précoce du traitement,

régression des néovaisseaux tumoraux et normalisation de la

vascularisation tumorale, puis, ultérieurement, inhibition de

la croissance tumorale et de la néovascularisation.

Une première étude de phase III a été initiée afi n de comparer

l’effi cacité et la tolérance de l’association bévacizumab-capécita-

bine versus capécitabine seule chez des 462 patientes présentant

un

cancer du sein métastatique déjà prétraité

. Des taux de

réponse objective importants, respectivement de 19,8 % et 30,2 %

(selon l’évaluation par le comité de relecture et par l’investiga-

teur), ont été obtenus avec le traitement combiné, supérieurs

à ceux obtenus avec la capécitabine seule, mais il n’a pas été

retrouvé de diff érence entre les deux bras concernant la survie

sans progression et la survie globale. La toxicité du bévacizumab

dans cette étude a été minime, principalement représentée par

une hypertension artérielle (15 à 20 %, grade 3). Le VEGF étant

l’un des facteurs les plus précoces impliqué dans l’angiogenèse,

des essais avec le bévacizumab ont été depuis mis en place à

des stades moins avancés, en première ligne métastatique et en

situation néo adjuvante.

Les résultats de l’étude E2100, menée en

traitement de première

ligne métastatique

dans le cancer du sein chez 715 patientes, ont

montré une augmentation du taux de réponse objective (36,2 %

versus 16,4 %) et un allongement très important de la survie sans

progression de 6,6 mois (13,3 mois versus 6,7 mois ; p < 0,0001)

dans le groupe traité par l’association paclitaxel- bévacizumab

(versus paclitaxel), et ce dans tous les sous-groupes étudiés

(fi gures 1 et 2). Un allongement de la survie médiane, bien que

non signifi catif, était également observé (p = 0,08).

Au cours d’une étude pilote menée en néoadjuvant auprès de

21 patientes présentant un cancer du sein invasif ou localement

avancé, l’association chimiothérapie-bévacizumab s’est révélée

intéressante : malgré un suivi médian bref de 26,9 mois, une

réponse complète a été observée dans 5 % des cas (une patiente),

et une réponse partielle dans 67 % des cas.

Ciblage du site tyrosine kinase du VEGFR

Les premières données relatives à l’effi cacité des inhibiteurs de

tyrosine kinase du VEGFR ne sont pas encore très convaincantes :

un bénéfi ce clinique de 16 % a été observé avec le sunitinib

(ASCO 2005) chez des patientes prétraitées pour un cancer

Paclitaxel (E2100)

Bévacizumab + paclitaxel hebdomadaire (E2100)

Docétaxel + doxorubicine (Nabholtz)

Doxorubicine + cyclophosphamide (Nabholtz)

Doxorubicine (Chan)

Docétaxel (Chan)

5-FU + doxorubicine + cyclophosphamide (Jassem)

Paclitaxel + doxorubicine (Jassem)

Docétaxel (Shaughnessy)

Docétaxel + capécitabine (Shaughnessy)

Paclitaxel toutes les 3 semaines (Albain)

Gemcitabine + paclitaxel (Albain)

TTP/PFS (mois)

Augmentation du TTP/PFS (mois)

TTP : temps médian jusqu’à progression ;

PFS : survie sans progression.

6,6

1,2

1,9

2,1

1,9

1,9

13,3

8,6

6,7

6,7

7,4

4,8

6,2

4,2

3,5

8,3

6,1

5,4

Comparaison des temps médians jusqu’à progression/survies sans progression

Étude pivots des protocoles ayant l’AMM dans le cancer du sein métastatique

Figure 2.

Temps sans progression : résultats des principaux protocoles dans le cancer du sein métastatique.

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007

Réunion

Réunion

378

du sein métastatique, associé à une toxicité hématologique

non négligeable (39 % de neutropénies de grade 3 et 15 % de

thrombocytopénie de grade 3).

Avec la découverte de ces nouveaux traitements antiangiogé-

niques, de nombreuses études de phase III ont été mises en

place en situation métastatique et adjuvante, dont les résultats

seront très attendus au cours de ces prochaines années. Les

tumeurs de type triple négatif et les tumeurs HER2+ pour-

raient bénéfi cier particulièrement de ces nouvelles approches

antiangiogéniques.

ANTIVEGF : PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

X. Pivot (Besançon)

De nombreux inhibiteurs de tyrosine kinase (TKi) ciblant spécifi -

quement le site tyrosine kinase du VEGFR sont en cours de déve-

loppement dans le cancer du sein, comme par exemple le sunitinib.

Les premières données obtenues chez 64 patientes atteintes d’un

cancer du sein, faisant état d’une réponse objective chez 6 des

7 patientes présentant une tumeur basale, constituent un rationnel

intéressant pour la poursuite de son développement dans les

cancers du sein de type triple négatif. L’utilisation des TKi reste

malgré tout limitée par leur profi l de tolérance, qui rend délicate

leur association à la chimiothérapie. Les résultats du sorafénib et

du vandetanib dans le cancer du sein sont décevants. Les premiers

eff ets d’une nouvelle molécule, l’axitinib, moins toxique sur le

plan hématologique que le sunitinib, se sont révélés modestes et

associés à un risque d’interactions médicamenteuses.

Un grand nombre d’études sont actuellement en cours avec le

bévacizumab, anticorps anti-VEGF, afi n d’évaluer, d’une part, au

stade métastatique, l’effi cacité de son association au docétaxel, à

la chimiothérapie et à l’hormonothérapie, et, d’autre part, à des

stades plus précoces, en néoadjuvant et en adjuvant, l’intérêt

d’associer le bévacizumab à la chimiothérapie. Des essais sont

aussi en cours avec l’association bévacizumab-chimiothérapie

dans les tumeurs basales triple négatif. Des résultats specta-

culaires obtenus avec l’association bévacizumab-trastuzumab

(sans chimiothérapie), dans des tumeurs métastatiques surexpri-

mant HER2, faisant apparaître plus de 50 % de taux de réponse

(3 patientes étant en outre toujours en réponse depuis plus de

2 ans), ont conduit à la mise en place de l’étude AVEREL.

Alors que l’ensemble des résultats obtenus avec l’association

chimiothérapie-bévacizumab, premier antiangiogénique anti-

Partenaire

de liaison

Interaction antigène-anticorps

Glycosylation

Antigène

Antigène

Antigène

Fab

Bisecting

N-acétylglucosamine

Acide sialique

Galactose

N-acétylglucosamine

Mannose

Fucose

Core

Variable

Asn297

Fab

région

VL

VL

VH

VH

CH1

CL

CH2

CH3

Modication de l’anité

ou de la spécicité

FcγR

Complément

Diminution ou augmentation

de l’activité ADCC ou CDC

FcRn Modication

de la pharmacocinétique

Impact potentiel d’actions

modiant les interactions

d’un anticorps monoclonal

Figure 3.

Structure et mécanisme d’action des anticorps monoclonaux (Carter PJ. Potent antibody therapeutics by design. Nat Rev

Immunol 2006;6:343-57).

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 8 - octobre 2007

Réunion

Réunion

379

VEGF, montre une effi cacité très signifi cative dans diff érents

types de tumeurs, dont le cancer du sein, la place des TKi multi-

cibles anti-VEGFR reste à défi nir.

ANTICORPS MONOCLONAUX

A. Pèlegrin (Montpellier)

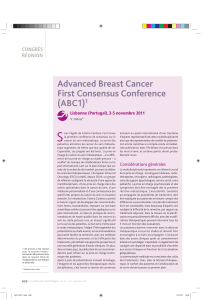

Glycoprotéines de grande taille, les anticorps monoclonaux

(Acm) sont caractérisés par leur reconnaissance très précise de

l’antigène et leur grande spécifi cité. Sur le plan moléculaire, les

Acm présentent deux fragments Fab, dont une partie interagit

avec l’antigène, et un fragment Fc responsable de la médiation

avec le système immunitaire (fi gure 3).

Le trastuzumab est le premier Acm ayant montré une effi cacité

signifi cative en oncologie dans le cancer du sein. Le pertuzumab,

en cours de développement, est un autre Acm qui cible aussi

HER2 mais qui, se fi xant sur un site diff érent, pourrait être

associé au trastuzumab.

L’interaction du fragment Fc des Acm avec le système immuni-

taire est à l’origine du phénomène d’antibody-dependent cellular

cytoxicity (ADCC). Les cellules immunitaires présentent à leur

surface des récepteurs spécifi ques, FcγRIIIa et FcγRIIb, qui se

lient avec les fractions Fc des Acm. L’interaction déclenche

une série de réactions immunitaires conduisant à la mort des

cellules tumorales. L’une des voies de développement des anti-

corps monoclonaux consiste à modifi er les fragments Fc (acides

aminés et/ou glycosilation) afi n de renforcer le phénomène

d’ADCC.

Les premiers essais menés en associant un Acm anti-HER2

(trastuzumab) à un Acm anti-HER1/EGFR, en particulier dans

un contexte de tumeurs exprimant faiblement le récepteur HER2,

montrent un eff et antitumoral important.

Les Acm, dont l’effi cacité a été déjà largement prouvée dans

diff érents types de cancer, constituent aujourd’hui l’une des

voies d’avenir majeures pour les traitements antitumoraux en

raison d’un grand nombre d’avantages : spécifi cité stricte, cible

membranaire, le plus souvent un récepteur ou son ligand, et

double, voire triple, mécanisme d’action : une action cible-

dépendante (par exemple entre trastuzumab et HER2) et un

mécanisme de type ADCC qu’il sera probablement possible de

renforcer (radioactivité, toxine) dans l’avenir.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%