Sous thème 4.5 : Le droit de la consommation, facteur de

Droit - 1 -

Classe TSTG Mme DOMENGES

Thème 4 : A quelles règles sont soumises les activités

de l’entreprise sur le marché ?

Sous thème 4.5 : Le droit de la consommation, facteur de protection du

consommateur

Sens et portée de l’étude :

Dans une relation marquée par un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel, le droit de la

consommation cherche à protéger les droits du consommateur dans la relation contractuelle.

L’intérêt du consommateur justifie donc des restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi

qu’au droit commun des contrats. Les obligations contractuelles dans la relation

professionnel/consommateur sont réglementées.

Certaines méthodes commerciales jugées dangereuses pour le consommateur sont considérées comme

illicites. Le droit de la consommation a également institué des moyens collectifs de protection.

Fiche notionnelle : L’information du consommateur, la formation du contrat

de consommation et la protection du consommateur

I - L’information du consommateur et la formation du contrat de consommation

A - Le consommateur et le contrat de consommation

1) La notion de consommateur

a- Qu’est-ce qu’un consommateur ?

Le consommateur est celui qui achète un bien ou se procure un service pour satisfaire un besoin

domestique. Il passe des contrats avec des professionnels qui usent de techniques commerciales très

persuasives.

C’est ce déséquilibre entre les parties qui est pris en compte par le droit de la consommation, qui

protège le contractant le plus faible.

b - . Comment définir le consommateur en droit ?

Le Code de la consommation ne définit pas explicitement le consommateur. Il se contente de

l’assimiler parfois au « non professionnel ». La notion est donc simplement citée par la loi. On peut

comprendre qu’il s’agit de toute personne passant un contrat dans un domaine où elle n’est pas

professionnellement compétente. La jurisprudence, de son côté, a eu l’occasion de préciser la notion de

consommateur. Elle a adopté une formule relativement rigoureuse pour le définir : c’est celui qui passe

un contrat « sans rapport direct avec son activité professionnelle ».

En cas de contestation, il revient aux juges du fond de vérifier si ce rapport direct existe ou non dans le

cas litigieux.

2). Le contrat de consommation

a -. Quels sont les objets possibles du contrat de consommation ?

Le droit de la consommation ne concerne pas tous les contrats de droit privé.

En fait, le contrat de consommation se définit par référence aux parties qui le passent. Entre deux

professionnels, une vente ou une autre convention ne sont pas des contrats de consommation, pas plus

qu’entre deux particuliers.

La relation contractuelle qui s’établit entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel

est qualifiée de « contrat de consommation », indépendamment de son objet, qu’il s’agisse d’une vente,

d’une location, d’un contrat d’assurance, d’un contrat bancaire ou de toute prestation de services.

b.- Le contrat de consommation revêt-il une forme particulière ?

Le contrat de consommation peut être écrit ou oral, il peut faire l’objet d’un reçu ou d’un ticket. Peu

importe. Il est visé par le droit de la consommation indépendamment de sa forme.

Droit - 2 -

Classe TSTG Mme DOMENGES

B - . Les règles propres à la formation du contrat de consommation

1. La qualité de l’information fournie par le professionnel

Le premier objectif du droit de la consommation est d’assurer une bonne information du

consommateur. Le consommateur doit être éclairé pour agir librement et connaître précisément l’offre

du professionnel.

a -. Quelles sont les informations générales dues au consommateur ?

Le client doit être informé sur la qualité du produit, sa composition, son origine (textiles, vins,

fromages…). Il doit connaître le prix, soit par marquage, soit par étiquetage, soit par affichage. Les

renseignements doivent être fournis en langue française et en euros (prix TTC – toutes taxes

comprises). En cas de soldes, il faut indiquer le prix réduit ainsi que le prix d’origine. Le professionnel

doit aussi informer le consommateur des conditions particulières du contrat (modalités de paiement,

délais de livraison, clauses limitatives de responsabilité, etc.).

b - Qu’est-ce que l’obligation de conseil du professionnel ?

La loi impose parfois un véritable devoir de conseil, qui a pour but de faire profiter le consommateur

de l’expérience et des compétences du professionnel. Mettre à disposition du client son expertise est

particulièrement impératif pour des prestataires de services spécifiques, intéressant les intérêts vitaux

du consommateur : sa santé ou sa prospérité financière, par exemple.

c - . Existe-t-il des informations particulières dues au consommateur ?

Le professionnel doit aussi apporter au consommateur toutes les informations qui assurent sa sécurité.

Selon l’objet de la vente (jouets, produits domestiques, tabac, alcool, etc.), parfois selon le type de

client potentiel (enfant, femme enceinte, etc.), de nombreux textes précisent la portée de cette

obligation et les types de message adaptés à l’objectif de prévention des risques.

2. Le droit de rétractation du consommateur

a - . Qu’est-ce que le droit de rétractation ?

En droit privé, le principe de la liberté contractuelle entraîne la force obligatoire des conventions :

chaque contractant doit respecter la parole donnée.

Le droit de la consommation, de son côté, considère avec réalisme qu’il existe une inégalité de

situation entre le professionnel et le consommateur. Souvent, le client passe le contrat sous influence.

Le droit de rétractation apparaît comme une remise en cause d’un des principes majeurs du droit civil.

Il consiste en effet dans la faculté, pour le consommateur, de revenir sur son consentement, sans

justification particulière, sans pénalités, et cela durant un certain délai (7 jours).

b - Dans quels cas peut-on mettre en œuvre le droit de rétractation ?

La loi réserve le droit de rétractation à toutes les circonstances où le consommateur est peu préparé au

contrat ou encore aux cas où il peut être entraîné à conclure à la légère.

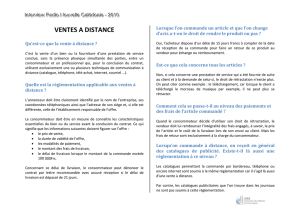

– La vente à domicile : elle résulte d’un démarchage, qui peut donner lieu à un travail de persuasion

très efficace du représentant de commerce. Même honnête, il peut pousser à un contrat de

consommation que le client regrette après coup, a fortiori si le professionnel a usé d’arguments

fallacieux. Tous les contrats « hors des lieux de vente » sont assimilés à la vente par démarchage.

– La vente à distance : elle peut faire apparaître les produits proposés sous un aspect flatteur et donner

lieu à regrets ou à déception au moment de la livraison. Les contrats passés après un démarchage

téléphonique bénéficient aussi du droit de rétractation.

– La vente à crédit : c’est un contrat dont le coût réel peut échapper à celui qui n’est pas en mesure de

faire un calcul financier, toujours difficile, pour chiffrer l’impact des facilités de paiement qu’on lui

propose.

c - . Comment peut-on mettre en œuvre le droit de rétractation ?

Le consommateur qui veut se rétracter doit pouvoir le faire sans difficultés. Concrètement, il est

impérativement informé par le professionnel. Parfois, comme dans les contrats par démarchage, il lui

suffit de remplir un bordereau de rétractation, inclus dans le document qui lui est remis. Le

professionnel doit inclure ce document dans le contrat, et c’est encore lui qui doit informer son client

des possibilités que lui donne la loi de revenir sur son accord contractuel.

Droit - 3 -

Classe TSTG Mme DOMENGES

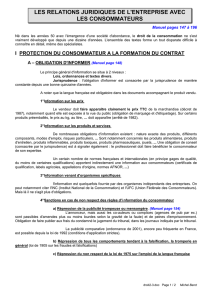

II - La protection du consommateur contre les abus des professionnels

A - - Les clauses abusives des contrats

1. La détection des clauses abusives

Le consommateur, comme toute autre personne ayant passé un contrat, doit respecter ses engagements.

Toutefois, certaines règles particulières existent pour éviter qu’il n’ait à souffrir d’abus commis par les

professionnels. La loi définit les clauses abusives comme celles qui créent un déséquilibre significatif

entre le professionnel et le consommateur ou le non professionnel.

Ce type de clauses ne se trouve donc que dans les contrats de consommation, souvent d’adhésion et

non négociés par le client. L’abus apparaît dans les dispositions contractuelles qui portent

excessivement atteinte aux intérêts du consommateur en rompant l’équilibre entre les prestations

réciproques des parties au contrat.

2. La lutte contre les clauses abusives

a) Quelles sont les autorités intervenant dans la lutte contre les clauses abusives ?

En cas de contestation, le consommateur s’estimant lésé par une clause abusive saisit le tribunal

d’instance. Celui-ci doit interpréter la loi en recherchant s’il y a bien un déséquilibre significatif entre

les parties. Dans certains cas, la loi est complétée par un texte réglementaire (un décret) qu’il suffit

alors au juge d’appliquer. Ainsi, lorsqu’un contrat contient, par exemple, une clause qui supprime la

responsabilité du professionnel ou qui le libère de son obligation de garantie de conformité du produit

vendu.

En toute hypothèse, le tribunal qui a un doute sur le caractère abusif d’une clause contractuelle peut

prendre connaissance des avis et recommandations de la Commission des clauses abusives. La mission

de cette instance est de faire un examen critique des contrats types des professionnels, pour dénoncer –

sans pouvoir sanctionner – les clauses désavantageant abusivement les consommateurs.

b). Quelle est la sanction des clauses abusives ?

Les clauses abusives sont réputées non écrites. C’est une sanction civile. Le tribunal les annule donc.

Mais il laisse subsister le contrat dans ses autres éléments toutes les fois que c’est possible. Il ne serait

pas juste de faire disparaître d’autres dispositions, qui ont motivé le consommateur et qu’il souhaite

voir appliquées. En revanche, il n’existe aucune sanction pénale à l’encontre du professionnel ayant

inclus une clause abusive dans le contrat.

B - La publicité trompeuse

1. La notion de publicité trompeuse

Si une publicité peut être « optimiste » et exagérée, elle ne saurait être mensongère.

La loi interdit tout message contenant des allégations, indications ou présentations fausses ou

trompeuses de l’objet ou du service proposé au client.

La confusion née de la tromperie peut porter sur le prix, l’origine, la nature, la composition, les qualités

substantielles de l’objet du contrat, ou sur tout autre élément ayant amené à la conclusion du contrat.

Publicité fausse : Ex : yaourts aux fruits pour des yaourts aromatisés artificiellement

Publicité de nature à induire en erreur : Ex : mention « 5 ans de garantie » en énormes

caractères…et, en bas de l’annonce, en minuscules caractères, la mention en option

Toutefois, c’est le « consommateur moyen », raisonnablement critique, qui est protégé : en effet, la

jurisprudence admet l’humour et l’exagération de certains messages publicitaires.

2.. Les sanctions de la publicité trompeuse

Les sanctions de la publicité trompeuse sont diverses : sanctions pénales classiques (emprisonnement,

amende), sanctions accessoires parfois (publication du jugement dans la presse, annonce rectificative),

et au plan civil, des dommages intérêts alloués aux consommateurs trompés, aux associations de

défense des consommateurs, voire aux concurrents qui ont pu souffrir eux aussi des effets de la

publicité trompeuse sur le marché.

Droit - 4 -

Classe TSTG Mme DOMENGES

C - Le rôle des associations de consommateurs

1. La présence des associations de consommateurs dans la vie économique

a-. Qu’est-ce qui fait la force des associations de consommateurs ?

Les associations de consommateurs sont multiples et constituent un lobby puissant.

Elles comptent un nombre important d’adhérents.

Elles disposent d’organes de presse pour véhiculer leurs messages.

Ce sont des organismes indépendants, dotés de spécialistes, de laboratoires et de moyens

d’investigation leur permettant, d’une part, de tester et de comparer les offres de produits et de services

faites par les professionnels, d’autre part, de faire toutes les enquêtes utiles.

La défense des consommateurs peut être conduite collectivement par les associations de

consommateurs : elles ont pour objet la défense des intérêts des consommateurs.

Outre leur rôle d’information des consommateurs (édition de revues, site internet, émission télévisée),

elles participent activement à la vie économique et peuvent agir en justice si elles sont agréées.

b- Dans quelles instances sont présentes les associations agréées ?

Elles sont présentes dans l’autorité de la Concurrence, le Conseil national de la consommation, les

commissions de surendettement, l’agence française de sécurité sanitaire des aliments…. Elles

défendent le point de vue des consommateurs et tentent d’infléchir dans le sens de leurs intérêts, les

décisions qui les concernent (groupe de pression). Les consommateurs sont considérés comme une

force économique et leur organisation en fait des interlocuteurs avec les producteurs et les pouvoirs

publics.

2. Quelles sont leurs actions en justice ?

Elles peuvent agir en justice pour :

-demander la suppression de clauses abusives dans les contrats habituellement proposés par les

professionnels aux consommateurs ;

-faire réparer le préjudice porté à l’intérêt collectif du fait d’une infraction pénale ;

-appuyer un consommateur ayant intenté une action en justice ;

-exercer une action en représentation conjointe pour défendre l’intérêt d’un groupe de consommateurs.

Notions et concepts à maîtriser

La notion de « consommateur »

Le contrat de consommation : obligation d’information, cas de vente à domicile, droit de rétractation

Les abus sanctionnés des professionnels : clauses abusives, publicité trompeuse.

L’action des associations de consommateurs.

1

/

4

100%