Sirolimus en transplantation rénale : données récentes et modalités d’utilisation »

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011

94

Mise au point

Résumé

Abstract

»

Si la survie des greffons rénaux à court terme s’est nettement

améliorée au cours des dernières années, la survie à long terme est

restée inchangée du fait de la survenue de rejets humoraux chroniques,

de néphropathies chroniques d’allogreffe (fibrose interstitielle/atrophie

tubulaire) et de décès des patients avec un greffon fonctionnel,

décès principalement dus à des maladies cardiovasculaires et à des

cancers. Une part de cette évolution négative à long terme est liée à

la toxicité rénale des inhibiteurs de la calcineurine (ICN) et au fait que

ces immunosuppresseurs augmentent le risque de cancer.

»

Des stratégies de conversion précoce des ICN par des inhibiteurs de la

mTOR, tel le sirolimus, se sont récemment développées, apportant une

alternative à la poursuite des ICN. Le rationnel de la conversion précoce

se fonde sur les effets bénéfiques du sirolimus sur la prévention et le

ralentissement de la prolifération tumorale et sur la fonction rénale.

»

Le profil des patients pouvant bénéficier d’une conversion précoce

est à définir en fonction de différents critères. Le délai de conversion

doit prendre en considération les exigences liées à la prévention du

rejet, à la toxicité des ICN ainsi que les contraintes liées au patient. La

conversion précoce peut être initiée de 2 façons : brutale ou progressive.

Cette conversion doit être programmée, explicitée au patient candidat

dès les premières consultations, et nécessite de bien connaître les

effets indésirables du sirolimus et la gestion de leur prise en charge.

Mots-clés : Sirolimus - Conversion précoce - Cancer - Fonction rénale

- Effets indésirables.

Although short term survival of kidney graft dramatically

improved over the last years, there has been no improvement

in long term survival, because of the occurrence of chronic

humoral rejection, chronic allograft nephropathy (interstitial

fibrosis/tubular atrophy) and death of patients with a

functioning graft, mostly due to cardiovascular diseases and

cancers. This long term negative evolution is partially due to

renal toxicity of calcineurin inhibitors (CNI) and the increased

risk of cancer associated with these molecules.

Recently, early conversion strategies from CNI to mTOR

inhibitors, like sirolimus, were developed as an alternative to

current CNI-based strategies. Rationale for early conversion is

based on sirolimus properties in terms of cancer prevention and

antiproliferative effects, and its positive impact on renal function.

Patients eligible to early conversion must be highly selected

according to different factors. Timing for conversion is defined

according to considerations of reject prevention, CNI toxicities

and patient specific constraints. Early conversion may be initiated

in two different ways: abrupt or progressive. This conversion must

be anticipated, explained to the eligible patient since the very

first visit and imply that the physician has a good knowledge of

sirolimus induced-side-effects and their management.

Keywords: Sirolimus - Early conversion - Cancer - Kidney

function - Side-effects.

Sirolimus en transplantation rénale :

données récentes et modalités d’utilisation

Sirolimus in kidney transplantation: recent data and practical use

Nassim Kamar*, Laurent Becquemont**, Philippe Grimbert***, Didier Ducloux****

* Service de néphrologie,

dialyse et transplantation

d’organes, hôpital Rangueil,

CHU de Toulouse.

** Service de pharma-

cologie, hôpital Bicêtre,

LeKremlin-Bicêtre.

*** Service de néphrologie

et transplantation, hôpital

Henri-Mondor, Créteil.

**** Service de néphrolo-

gie, dialyse et transplanta-

tion rénale, hôpital Saint-

Jacques, Besançon.

La survie des greffons rénaux à court terme s’est

nettement améliorée ces dernières années du

fait de l’utilisation d’immunosuppresseurs de

plus en plus puissants. Toutefois, la survie à long terme

est restée inchangée pour plusieurs raisons, parmi les-

quelles la survenue de rejets chroniques et de néphro-

pathies chroniques d’allogreffe (fibrose interstitielle

et atrophie tubulaire [FI/AT]), ainsi que le décès de

patients avec un greffon fonctionnel. Les maladies

cardiovasculaires et les cancers sont les premières

causes de décès (1, 2). L’utilisation d’inhibiteurs de la

mTOR, tel le sirolimus, permet de prévenir le risque

de cancer et de préserver la fonction rénale, au moins

chez certains patients.

Utilisation des inhibiteurs de la mTOR

pour prévenir le risque de cancer

Il a été montré que 10 à 15 % des décès après trans-

plantation rénale étaient dus à des cancers, et que

50 % des patients développaient un cancer 15 à 20 ans

après la transplantation (3). Ce risque de cancer est

augmenté du fait de l’immunosuppression, et notam-

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011 95

Sirolimus en transplantation rénale : données récentes et modalités d’utilisation

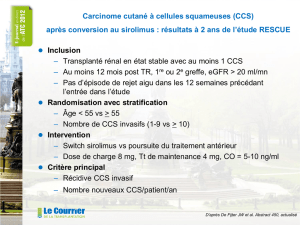

Figure 1. La voie PI3K-AkT-mTOR.

Akt

p53 p53

Facteur de croissance

cytokines

P13K

PTEN

TSC1

TSC2

mTORC2 mTORC1

SIROLIMUS

mTOR mTOR

rictor

organisation

du cytosquelette angiogenèse apoptose traduction,

synthèse protéique

ractor

S6K1 4E-BP

S6 elF-4E

Rheb

PDK1

ment par l’utilisation des ICN, et de par certaines infec-

tions virales.

Rôles de certains virus

dans le développement de cancers

Certaines infections virales observées après transplan-

tation rénale augmentent le risque de cancer, tels le

virus Epstein-Barr (EBV) et le lymphome, le Human

Herpes virus (HHV8) et le sarcome de Kaposi, le papil-

lomavirus et les cancers spinocellulaires et du col utérin,

ainsi que les virus des hépatites B et C et le carcinome

hépatocellulaire.

Rôle de l’immunosuppression

dans le développement de cancers

Dans un modèle de souris Scid/Beige, l’injection de

cellules néoplasiques rénales entraîne l’apparition de

métastases pulmonaires (4). Le nombre et la taille de

ces métastases pulmonaires du cancer rénal sont signi-

ficativement plus importants chez les souris ayant reçu

un traitement par ciclosporine A que chez les souris

contrôles n’en ayant pas reçu. La ciclosporine A favorise

le développement de cancers en induisant des muta-

tions somatiques, en bloquant la réparation de l’ADN

ainsi que l’apoptose, et favorise le développement de

métastases, probablement via le Transforming Growth

Factor (TGF)-β (4).

La voie PI3K-AkT-mTOR semble intervenir dans le

développement de nombreux cancers chez l’homme.

Les inhibiteurs de la mTOR jouent un rôle important

dans la prévention et le ralentissement de la proliféra-

tion tumorale en bloquant cette voie et en bloquant

l’angiogenèse (5) [figure 1]. L’effet antiangiogénique

du sirolimus est en rapport avec une diminution de

la production de Vascular Endothelial Growth Factor

(VEGF) [5]. Dans le sarcome de Kaposi, il existe une

surexpression de VEGF. L’utilisation du sirolimus chez

des transplantés rénaux ayant un sarcome de Kaposi

a entraîné une disparition des lésions et une rémission

histologique (6, 7). Toutefois, une autre étude n’a pas

permis d’observer les mêmes résultats (8).

Rôle bénéfique des inhibiteurs

de la mTOR chez le transplanté rénal

H.M. Kauffman et al. ont montré que l’utilisation d’un

inhibiteur de la mTOR était un facteur indépendant

protecteur contre la survenue de cancer de novo après

transplantation rénale (9). Les résultats de l’étude

Rapamune Maintenance Regimen ont montré que les

nombres cumulés de cancers cutanés et de cancers

non cutanés étaient significativement plus bas chez

les transplantés rénaux recevant du sirolimus et des

corticoïdes que chez ceux recevant la combinaison de

ciclosporine A, sirolimus et corticoïdes (10). L’effet béné-

fique des inhibiteurs de la mTOR sur la prévention de

survenue de cancers a été également mis en évidence

lors des études de conversion des ICN aux inhibiteurs

de la mTOR, telle l’étude CONVERT (11). Toutefois, il n’est

pas établi que cet effet bénéfique est dû à l’utilisation

du sirolimus ou à l’arrêt des ICN.

Rationnel de conversion précoce d’un inhi-

biteur de la calcineurine aux inhibiteurs

de la mTOR : bénéfice sur la fonction rénale

Rationnel de la conversion précoce

Une part de la dysfonction chronique de l’allogreffe est

due à la toxicité rénale des ICN. L’arrivée des inhibiteurs

La voie PI3K-AkT-mTOR est une voie de signalisation intracellulaire majeure, qui contrôle la croissance et la prolifé-

ration cellulaire en réponse aux nutriments, aux facteurs de croissance ou aux hormones. Toute anomalie de cette

voie est susceptible de favoriser le processus oncogène. L’inhibition de mTORC1 par le sirolimus se traduit par l’arrêt

de la croissance au stade G1 des cellules tumorales traitées, du fait de l’interruption sélective de la traduction des

protéines régulatrices du cycle cellulaire.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011

96

Mise au point

de la mTOR a soulevé l’espoir d’une épargne possible

des ICN. Les stratégies d’utilisation des inhibiteurs de

mTOR ont évolué au cours du temps. L’utilisation du

sirolimus de novo sans ICN s’est heurtée à une incidence

accrue de rejet aigu et à des complications chirurgi-

cales (12). La conversion tardive des ICN pour le siro-

limus a montré dans l’étude CONVERT (11) un bénéfice

limité aux patients ayant une bonne fonction rénale

(clairance de la créatinine > 40 ml/mn). Plus récemment,

une stratégie de conversion précoce, reposant sur un

triptyque logique, a été développée :

✓

utiliser les ICN durant la période postchirurgicale et

tant que le risque de rejet aigu reste élevé ;

✓arrêter prématurément les ICN car leur toxicité est

précoce et peu réversible ;

✓

réserver cette stratégie au profil de patients ayant

bénéficié de la conversion tardive au sirolimus dans

l’étude CONVERT.

Deux études ont comparé une stratégie de conver-

sion programmée précoce au maintien d’un traitement

fondé sur l’emploi d’un ICN.

✓

Dans l’étude Concept (13), les patients, sélection-

nés le jour de la transplantation (tableau I), recevaient

initialement un traitement séquentiel associant basi-

liximab, ciclosporine, mycophénolate mofétil (MMF)

et corticoïdes. Trois mois après la transplantation, les

patients étaient randomisés en 2 bras : conversion de la

ciclosporine pour le sirolimus ou maintien du même trai-

tement (tableau I). Le critère principal était la fonction

rénale à 1 an estimée par la clairance de la créatinine

(Cockcroft et Gault) ; 192 patients ont été randomisés.

À la fin de l’étude, la clairance de la créatinine était

significativement plus élevée chez les patients ayant eu

une conversion (13). Ces résultats ont été confirmés dans

une étude d’extension à 4 ans (14). Le pourcentage de

patients ayant eu un rejet après la randomisation était

numériquement supérieur dans le groupe conversion,

sans toutefois atteindre le seuil de significativité (13).

✓

L’étude Spare The Nephron (STN) a été plus récem-

ment publiée (15). Dans cette étude, les patients, rece-

vant du MMF et un ICN (ciclosporine ou tacrolimus),

étaient randomisés entre le premier et le sixième mois

suivant la transplantation pour continuer ce traitement

ou remplacer l’ICN par le sirolimus. À 1 an, le débit de

filtration glomérulaire (DFG) mesuré par la clairance de

l’iothalamate n’était pas différent entre les 2 groupes,

mais la fonction rénale s’était davantage améliorée

dans le groupe sirolimus que dans le groupe ayant

poursuivi l’ICN (+ 24,4 ml/mn dans le bras sirolimus

versus + 5,2 ml/mn dans le bras contrôle ; p = 0,012).

Les résultats concordants de ces deux études sug-

gèrent que la conversion précoce d’un ICN pour le

sirolimus est associée à une amélioration de la fonc-

tion rénale.

Le mécanisme expliquant l’amélioration de la fonction

rénale après conversion de la ciclosporine au sirolimus

n’est pas univoque. Dans une étude ancillaire de l’étude

Concept, A. Servais et al. (16) n’ont pas retrouvé de dif-

férence dans le score de fibrose 1 an après la transplan-

tation chez les patients ayant eu ou non une conversion

au sirolimus. Il est possible que la conversion à 3 mois

soit déjà trop tardive ou le moment de la biopsie, trop

précoce.

Place de la conversion précoce dans

les stratégies immunosuppressives actuelles

Les données de Concept à 48 mois permettent de

dégager un premier indice en faveur de l’effet favorable,

au moins à moyen terme, de la conversion. Plusieurs

points restent cependant à discuter : compte tenu

des différents biais dans l’étude STN et du fait que la

ciclosporine était le comparateur dans l’étude Concept,

aucune donnée solide ne permet de juger de l’effet de

la conversion lorsque les patients reçoivent du tacro-

limus. De plus, le seul critère biologique retenu dans

les études Concept et STN ne peut résumer l’ensemble

des exigences en termes d’immunosuppression. Des

données supplémentaires concernant le coût, la qualité

de vie, l’efficacité et la tolérance à long terme sont indis-

pensables. Néanmoins, même s’il persiste un doute

raisonnable sur les effets à long terme de la conversion

sur la fonction rénale, le bénéfice de cette stratégie sur

le risque de cancer repose sur des données solides et

concordantes.

Tableau I. Critères d’inclusion, d’exclusion et de non-randomisation dans l’étude Concept.

Critères d’inclusion

Receveur adulte (18-75ans) d’une première transplantation rénale

Critères d’exclusion

Receveur d’un rein de donneur vivant ou de donneur à cœur arrêté

Antécédent de transplantation rénale

Transplantations multiples

Ischémie froide > 36 h

Âge du donneur > 65ans

Panel Reactive Antibody (PRA) > 30 %

Infection active

Antécédent de cancer

Globules blancs < 2 500/mm3

Hémoglobine < 9 g/100ml

Critères de non-randomisation à la 12e semaine post-transplantation

Épisode de rejet aigu d’un grade ≥ 1 (classification de BANFF)

Clairance calculée de la créatinine < 40ml/mn

Variation de la créatinine sérique > 30 % dans les 15 derniers jours

Protéinurie > 1 g/j

Dose de mycophénolate mofétil < 1,5 g/j

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011 97

Sirolimus en transplantation rénale : données récentes et modalités d’utilisation

Quel patient peut bénéficier

de cette conversion et à quel délai

après la transplantation ?

Profil du patient

En s’appuyant sur les critères d’inclusion et d’exclu-

sion des études Concept (13) et de STN (15), il s’agit

des patients adultes à risque immunologique faible

ou modéré ayant reçu un rein non marginal, et dont

l’évaluation à 3 mois ne retrouve pas d’antécédent de

rejet aigu sévère ou récidivant ni d’altération significa-

tive de la fonction du greffon ou d’effets indésirables

du MMF (tableaux I et II).

Parmi ces patients, certaines catégories doivent faire

discuter de l’opportunité de la conversion :

✓

les patients receveurs d’un rein provenant d’un don-

neur vivant apparenté : le problème chez ces patients

est de pouvoir garantir des résultats à long terme équi-

valents à ceux publiés aujourd’hui ;

✓

les patients chez lesquels les corticoïdes ont été

arrêtés : compte tenu d’une relation possible entre

arrêt des corticoïdes et survenue d’un rejet aigu dans

le bras sirolimus de l’étude Concept (13), le sevrage en

corticoïdes doit être considéré avec prudence chez les

patients sous sirolimus-MMF ;

✓les patientes jeunes, en âge de procréer et chez les

hommes jeunes (lire Effets indésirables, p. 99) ;

✓

les patients chez lesquels la conversion ne doit pas

être envisagée en cas de dyslipidémie non contrôlée

par un traitement optimal ;

✓

les patients chez lesquels il existe une protéinurie

modérée qui doit faire reconsidérer l’opportunité de la

conversion (lire Effets indésirables, p. 99).

À l’inverse, certaines catégories de patients pourraient

avoir un bénéfice supérieur :

✓les patients ayant des antécédents de cancer ;

✓

les patients ayant reçu un rein considéré comme

marginal, mais ayant, 3 mois après la transplantation,

une fonction rénale correcte (clairance ≥ 40 ml/mn,

protéinurie < 1 g/j).

Enfin, certains patients méritent une évaluation supplé-

mentaire de l’intérêt d’une conversion aux inhibiteurs

de la mTOR :

✓

les patients à haut risque cardiovasculaire : des

données expérimentales (souris apoE -/-) suggèrent

que le sirolimus aurait un effet favorable sur la plaque

d’athérome (17) ;

✓

les patients à risque immunologique élevé : l’impact

de la conversion précoce devrait être étudié chez des

patients considérés à haut risque immunologique, mais

n’ayant pas eu de rejet aigu précoce.

Moment de la conversion

Le moment de la conversion était fixé à 3 mois après

la transplantation dans Concept et dans un délai

variant entre 1 mois et 6 mois après la transplanta-

tion dans STN.

Le délai de conversion doit prendre en considération

les nécessités liées à la prévention du rejet aigu (main-

tien des ICN dans la période à risque), les exigences

liées à la toxicité des ICN (fibrose interstitielle chez 35 %

des patients 1 an après la greffe) et les contraintes liées

aux patients (espacement des consultations, reprise

d’activité). La période idéale se situe probablement

entre le deuxième et le troisième mois suivant la

transplantation.

Modalités de conversion

L’introduction d’un inhibiteur de la mTOR est le moment

le plus délicat du traitement. On va en effet exposer un

patient dont la fonction rénale est satisfaisante à un

risque théorique de rejet aigu et/ou d’effets indésirables.

D’autre part, du fait de la longue demi-vie du sirolimus

(40 à 60 heures), le temps pour arriver à l’état d’équilibre

va être long (7 à 14 jours) et source de modifications

inadaptées de posologie.

C’est donc dans les conditions les plus confortables

que doit être entreprise la conversion d’un ICN vers le

sirolimus. Dans le cadre d’une conversion précoce, une

courte hospitalisation permettra de faire une biopsie

systématique du greffon pour exclure un rejet infracli-

nique, de pratiquer une mesure de l’aire sous la courbe

(ASC) d’acide mycophénolique et de bien informer

le patient sur les effets indésirables potentiels et les

moyens de les prévenir. L’information du patient est

fondamentale pour obtenir une bonne adhérence au

nouveau traitement.

On peut initier la conversion de manières progressive

ou brutale (figure 2, p. suivante).

Tableau II. Critères d’inclusion, d’exclusion et de non-randomisation dans l’étude Spare The Nephron.

Critères d’inclusion

Receveur adulte (18-75ans) d’une transplantation rénale (donneur vivant autorisé)

Critères d’exclusion

Transplantations multiples

Critères de non-randomisation 1 à 6mois post-transplantation

Épisode de rejet aigu d’un grade > 1 (classification de BANFF) ou épisode de rejet aigu

cortico-résistant

Clairance calculée de la créatinine < 30ml/mn ou créatinine > 2,5mg/dl

Cholestérol > 3g/l ou triglycérides > 3,5 g/l

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XI - n° 2 - avril-mai-juin 2011

98

Mise au point

Figure 2. Conversion ICN/sirolimus.

Conversion brutale

- arrêt ICN

- MPA baisse 25 - 50 %

- Ctc ≥ 10 mg/j

- Smx-Tmp

- SRL dose de charge de 6 mg/j

- puis SRL 2 - 3 mg/j

- T0 ≥ 7 jours cible 5 - 10 ng/j

Conversion progressive

- baisse 50 % ICN

- maintien MPA

- Ctc ≥ 10 mg/j (1 mois)

- Smx-Tmp

- SRL dose de charge = 0

- puis SRL 1 - 2 mg/j

- T0 ≥ 7 jours cible 5 - 10 ng/j

- puis arrêt CNI, ctl T0 J14

Conversion

Si MPA + ICN +Ctc Si bithérapie avec ICN

ou MPA + Tacro + Ctc

MPA : acide mycophénolique ; Ctc : corticoïdes ; ICN : inhibiteurs de calcineurine ; Tacro : tacrolimus ; Smx-Tmp :

sulfaméthoxazole-triméthoprime ; SRL : sirolimus ; T0 : concentration résiduelle de sirolimus.

Conversion progressive

La conversion progressive est à préférer lorsque le

patient est sous tacrolimus, car ce dernier n’interagit

pas sur la pharmacocinétique du sirolimus. Lorsque

l’équilibre est atteint sous une demi-dose de tacro-

limus, l’arrêt de celui-ci n’engendre pas de modifica-

tion de la posologie journalière de sirolimus ni de sa

concentration résiduelle. Le risque de sous-dosage

précoce de sirolimus est moins préoccupant, car il

persiste une part d’immunosuppression du tacro-

limus. Il n’est donc pas nécessaire d’employer une

dose de charge. Ainsi, le risque de surdosage et d’ef-

fets indésirables est donc minimisé. On commence

le sirolimus à une posologie de 1 à 2 mg/j selon le

poids (1 mg/j si inférieur à 70 kg, 2 mg/j si supérieur

à 70 kg). Dans le même temps, on baisse de moitié la

posologie du tacrolimus. En cas de trithérapie (ICN,

corticoïdes, MPA), afin de limiter le risque de cyto-

pénie, la posologie d’acide mycophénolique peut

être baissée de 25 % si l’ASC est dans la fourchette

de 30 à 60 µg.h/ml ou de 50 % si l’ASC est supérieure à

la fourchette cible. Si l’ASC de l’acide mycophénolique

est au-dessous de la fourchette cible, la posologie

est maintenue inchangée. En cas de bithérapie, il est

préférable d’adapter la posologie de MPA dans la

fourchette thérapeutique. Des algorithmes bayésiens

de calcul d’ASC de MPA pour la spécialité Myfortic®

devraient être prochainement disponibles. Afin de

limiter le risque d’apparition d’aphtes, la posologie

de corticoïdes doit être laissée à 10 mg/j. Si le trai-

tement immunosuppresseur ne comprend pas ou

plus de corticoïdes, il est préférable d’en introduire

temporairement le temps d’atteindre un équilibre

dans la fourchette thérapeutique. La fourchette de

concentration résiduelle de sirolimus à viser se situe

entre 5 et 10 ng/ml ; dans les 6 premiers mois de greffe,

on visera plutôt 8 ng/ml, et au-delà, plutôt 6 ng/ml.

Ces chiffres hors AMM ne sont en rien validés mais ils

reflètent davantage la pratique courante actuelle. Les

cibles de l’AMM (12 à 20 ng/ml) sont probablement

associées à une fréquence supérieure d’événements

indésirables. Du fait de la longue demi-vie du sirolimus,

il faut attendre au moins une semaine après la der-

nière modification de posologie avant de contrôler la

nouvelle concentration résiduelle. Les avantages de la

conversion progressive sont la sécurité apportée par

l’ICN (moins de risque de rejet aigu) associée au plus

faible risque de surdosage et donc à une meilleure

tolérance. Les inconvénients tiennent essentiellement

à la durée pour atteindre l’équilibre.

Conversion brutale

La conversion brutale est à préférer lorsque le patient

est sous ciclosporine, car cette dernière interagit sur

la pharmacocinétique du sirolimus via une inhibition

du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine. Aussi, lorsque les

concentrations cibles de sirolimus sont obtenues en

présence de ciclosporine à demi-dose, il va falloir après

arrêt définitif de la ciclosporine adapter à nouveau la

dose de sirolimus pour retrouver un équilibre dans

la fourchette thérapeutique. Il est donc plus simple

d’arrêter brutalement la ciclosporine. On débute alors

avec une faible dose de charge (6 mg) justifiée par

la longue demi-vie du sirolimus et par la nécessité

de ne pas courir le risque d’un sous-dosage qui, en

l’absence d’ICN, exposerait le patient à un risque accru

de rejet aigu. Dès le lendemain de la dose de charge,

la posologie journalière est de 2 à 3 mg selon le poids

(2 mg/j si < à 70 kg, 3 mg/j si > à 70 kg). Les conseils

pour les corticoïdes et l’acide mycophénolique sont

les mêmes qu’en cas de conversion progressive. Il

en va de même pour la concentration résiduelle de

sirolimus à atteindre et la fréquence de mesure de

concentrations résiduelles (≥ 7 jours). Les avantages

de la conversion brutale tiennent à la plus grande

rapidité pour atteindre l’équilibre. Les inconvénients

sont un risque plus important de surdosage, qui entraî-

nerait davantage d’effets indésirables (concentration-

dépendants) et donc, davantage d’échecs (retour au

traitement par ICN).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%