Contrôle de la température en préhospitalier chez le

Urgences 617

CONTROLE DE LA TEMPERATURE EN

PREHOSPITALIER CHEZ LE TRAUMATISE GRAVE

C. Chollet, F-X. Duchateau, A. Ricard-Hibon, M-F. Bajolet-Laplante, F. Lagneau,

J. Marty, Service d’Anesthésie-Réanimation-SMUR, Hôpital Beaujon, 100 Boulevard

du Général Leclerc, 92110 Clichy, France.

INTRODUCTION

La prise en charge du patient traumatisé grave débute sur les lieux de l’accident et

se poursuit lors de son accueil dans la structure hospitalière. C’est la coexistence à la

fois du caractère urgent de la prise en charge et de la nécessité d’un examen clinique

détaillé qui en fait toute la difficulté. Les mesures initiales et ultérieures de la tempéra-

ture centrale font partie de cet examen initial en raison de la fréquence des anomalies

thermiques observées dans ce contexte et des conséquences physiopathologiques

immédiates et secondaires qui peuvent en résulter. Du fait des facteurs environnemen-

taux, le contrôle de la température en préhospitalier chez les patients traumatisés,

s’oriente préférentiellement vers la prévention et la lutte contre la pérennisation d’une

hypothermie. Des moyens de réchauffement doivent être envisagés systématiquement

et si nécessaire mis en œuvre rapidement.

1. EPIDEMIOLOGIE

1.1. FREQUENCE DES DYSREGULATIONS THERMIQUES

Plusieurs publications ont montré que l’hypothermie était fréquente lors de la prise

en charge de patients polytraumatisés, et qu’elle était probablement sous-estimée dans

la pratique quotidienne [1, 2, 3]. Dans une étude portant sur 89 patients présentant une

hypothermie accidentelle, Rousseau et coll ont observé l’association à un traumatisme

dans 78 % des cas [2]. Luna et coll ont étudié la fréquence de l’hypothermie dans une

étude prospective portant sur 94 patients polytraumatisés : 62 % des patients avaient

une température centrale inférieure à 36°C et 22 % inférieure à 35,4°C[3]. Tazarourte

et coll ont observé dans une étude rétrospective sur 4 ans portant sur 207 traumatisés

crâniens graves que 40 % des patients présentaient une hypothermie et 22 % une

hyperthermie à l’arrivée en réanimation [1].

MAPAR 2002618

1.2. FACTEURS FAVORISANTS CHEZ LE POLYTRAUMATISE

Le patient polytraumatisé est à haut risque d’hypothermie pour de multiples

raisons. L’immobilisation que provoque le traumatisme empêche le patient de se sous-

traire à l’environnement froid et accentue les pertes de chaleur par conduction et

convection. L’existence d’une imprégnation alcoolique fréquente provoque une séda-

tion et une altération de la vasoconstriction périphérique, qui est un mécanisme de lutte

contre l’hyperthermie. Un traumatisme crânien associé peut perturber les mécanismes

d e

régulation thermique. Enfin, la prise en charge médicale tend encore à accroître la

déperdition thermique : examen clinique initial sur un patient découvert, administra-

tion de solutés souvent froids, anesthésie générale.

1.3. INTERET PRONOSTIQUE

Les anomalies thermiques sont associées à une modification du pronostic des

patients. Ainsi, la profondeur de l’hypothermie initiale et l’évolution ultérieure de la

température sont corrélées au pronostic vital du patient [2, 3, 4].

Toutefois, il est difficile de dégager l’imputabilité propre à l’hypothermie dans le

contexte global du polytraumatisme dont le pronostic peut être d’emblée péjoratif.

2. RAPPELS SUR LA REGULATION THERMIQUE

La régulation thermique est la résultante d’une balance entre perte et production de

chaleur. L’adaptation permanente de ces deux phénomènes permet d’obtenir une

température centrale constante dont la valeur est fixée par la commande hypothalami-

que [5]. Conduction, convection, radiation et évaporation sont les quatre phénomènes

physiques qui déterminent la perte de chaleur. La production de chaleur ou la limitation

des pertes résultent de l’augmentation du métabolisme et de modifications du compor-

tement (soustraction de l’environnement froid, refuge dans une ambiance chaude, utili-

sation de couverture). Par ailleurs, des phénomènes visant à limiter la perte de chaleur

peuvent intervenir comme la vasoconstriction des capillaires cutanés.

Le contrôle de ces phénomènes fait intervenir des éléments du système nerveux

central et périphérique ainsi que différents organes effecteurs. Alors que l’hypothala-

mus est lui-même sensible aux variations de température centrale, la perception des

modifications de température périphérique se fait par l’intermédiaire de thermorécep-

teurs situés dans la peau. Le signal électrique généré par ces récepteurs parvient au

cerveau via le faisceau spinothalamique jusqu’au niveau de l’hypothalamus antérieur,

siège du contrôle thermique de l’organisme. Les trois systèmes effecteurs sont le

système nerveux autonome (augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardia-

que, vasoconstriction cutanée), le système neuromusculaire (frissons) et le système

neuroendocrinien via l’hypophyse (sécrétion de TSH et ACTH). Ces systèmes ne sont

pleinement efficients qu’en normothermie voire en hypothermie modérée.

3. CONSEQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES

Elles sont diverses en fonction de la profondeur de l’hypothermie, considérée

comme mineure de 35 à 32°C, modérée de 32 à 28°C, et profonde au dessous de 28°C[6].

3.1. CONSEQUENCES CARDIOVASCULAIRES

Il y a lieu de distinguer deux niveaux de conséquences. Au cours de la première

phase correspondant à une efficacité des moyens mis en œuvre et se déclenchant pour

des températures comprises entre 35°C et 32°C, on observe classiquement une tachy-

Urgences 619

cardie, une hypertension artérielle systémique, une augmentation du débit cardiaque, et

une polypnée efficace. Au cours de la deuxième phase correspondant aux températures

inférieures à 32°C et à une inefficacité des moyens de régulation, on observe une bra-

dycardie sinusale de plus en plus importante, une baisse du débit cardiaque, une baisse

de la pression artérielle systémique, puis apparaissent des troubles de la conduction

auriculoventriculaire et intraventriculaire (allongement des espaces PR et QT), des trou-

bles de la repolarisation (négativation des ondes T, apparition de l’onde J d’Osborn) et

rapidement une hyperexcitabilité auriculaire et ventriculaire avec risque de fibrillation

ventriculaire [2].

3.2. CONSEQUENCES NEUROLOGIQUES

L’hypothermie entraîne une baisse de la consommation cérébrale d’oxygène

(CMRO2), ce qui, dans certaines conditions peut assurer un certain degré de protection

cellulaire à l’ischémie cérébrale. En dehors de toute prise en charge médicale, l’hypo-

thermie entraîne l’apparition de troubles de la conscience, d’un syndrome cérébelleux,

puis d’un coma accompagné d’une hyporéflexie périphérique et d’une hypoventilation

alvéolaire.

3.3. CONSEQUENCES RESPIRATOIRES

Elles sont liées aux effets directs de l’hypothermie sur le système respiratoire mais

aussi aux conséquences de ses effets sur les autres systèmes, en particulier sur le systè-

me nerveux central (polypnée, bradypnée). La disparition du réflexe de toux et

l’apparition d’une hypersécrétion bronchique sont à l’origine d’un encombrement res-

piratoire parfois sévère pouvant aboutir à des anomalies ventilatoires graves.

3.4. CONSEQUENCES SUR LE MILIEU INTERIEUR

L’hypothermie entraîne une «mise au repos» cellulaire avec pour conséquence une

baisse de la consommation d’oxygène de l’organisme (VO2), une baisse de la produc-

tion de CO2 (VCO2) et donc de la PaCO2, avec initialement une augmentation du pH

artériel [6]. La valeur de l’EtCO2 diminue parallèlement à celle de la PaCO2, mais

l’EtCO2 ne permet pas d’appréhender exactement le niveau de PaCO2 du fait de l’élé-

vation du gradient alvéolo-artériel de CO2[2]. Enfin, sur le transport d’oxygène, il faut

rappeler que l’hypothermie est responsable d’un déplacement de la courbe de dissocia-

tion de l’hémoglobine vers la gauche, et que la limite inférieure tolérable de la saturation

dans ce contexte est supérieure à celle en normothermie [7].

L’hypothermie s’accompagne en outre d’anomalies complexes de l’équilibre acido-

basique. La baisse de la VCO2, isolément, s’accompagne, en l’absence d’adaptation

respiratoire d’une alcalose respiratoire mais les troubles de conscience s’accompagnent

d’une hypoventilation alvéolaire, responsable finalement d’une acidose respiratoire.

D’autre part, le frisson et la mauvaise perfusion tissulaire favorisent l’anaérobiose avec

production de lactates [6].

Par ailleurs, l’hypothermie peut induire une hypokaliémie de redistribution, à res-

pecter car, l’apport de potassium peut s’avérer extrêmement dangereux chez un patient

atteint d’acidose métabolique, de rhabdomyolyse ou d’insuffisance rénale aiguë [7, 8].

La glycémie est, en général, élevée du fait de l’inhibition de la sécrétion d’insuline [6].

Certaines anomalies de la coagulation peuvent également être observées [9].

MAPAR 2002620

4. MONITORAGE DE LA TEMPERATURE EN PREHOSPITALIER

La détection de l’hypothermie peut s’avérer délicate en réanimation préhospitalière

du fait des contraintes environnementales et des moyens diagnostiques limités.

Parmi les moyens de monitorage de la température, on distingue d’une part les ther-

momètres permettant une mesure continue de la température tels que la sonde

œsophagienne connectée à un multiparamètre et d’autre part, les thermomètres à me-

sure discontinue, plus fréquemment utilisés, tels que les thermomètres à dilatation de

liquide, à cristaux liquides et les thermomètres électroniques.

Des études concernant les sites de mesure de la température réalisées au bloc opéra-

toire ont mis en évidence que les sites donnant le meilleur reflet de la température

centrale étaient les sites les plus proches du noyau central comme le tiers inférieur de

l’œsophage, le nasopharynx et l’artère pulmonaire [2, 6, 10]. Les températures rectale,

vésicale et axillaire sont un mauvais reflet de la température centrale du fait d’une plus

grande inertie [11]. En revanche, la prise de la température tympanique semble une

solution particulièrement pertinente lorsqu’elle est réalisée dans de bonnes conditions :

contact direct de la sonde avec le tympan et isolation du conduit auditif externe [11].

Elle est rapide et bien corrélée à la température œsophagienne et pourrait offrir un bon

compromis sécurité/efficacité [2, 12].

Enfin, le monitorage en continu de la température par une sonde œsophagienne est

également facilement utilisable dès la prise en charge préhospitalière chez les patients

intubés [12].

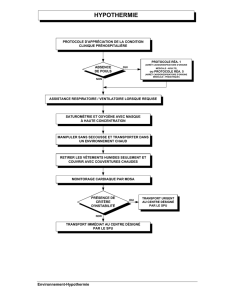

5. PREVENTION ET TRAITEMENT DE L’HYPOTHERMIE

Du fait des facteurs environnementaux, l’hypothermie est pratiquement inévitable

chez le polytraumatisé. Parallèlement à la stabilisation des fonctions vitales, la lutte

contre l’hypothermie fait partie intégrante de la mise en condition du polytrauma-

tisé [14]. Il a été montré dans une étude récente chez le rat, que dans un contexte de

traumatisme associé à un choc hémorragique, la restauration d’une normothermie au

cours de la réanimation améliorait la fonction ventriculaire gauche, le débit cardiaque

et la fonction hépatique [15].

Les moyens disponibles en préhospitalier sont limités. La première mesure consiste

à limiter les déperditions caloriques en soustrayant rapidement le traumatisé à l’am-

biance froide, en l’enveloppant dans une «couverture de survie» après l’avoir déshabillé.

L’installation du patient dans la cellule sanitaire préalablement chauffée du véhicule de

transport est effectuée dès que les conditions le permettent. D’autre part, il y a lieu le

plus souvent de recourir à des techniques de réchauffement actif assuré par un transfert

de chaleur à partir d’une source d’énergie [6]. La mise en place d’une couverture chauf-

fante est facilement réalisable en médecine préhospitalière, même si à ce jour, peu de

SMUR en sont équipés [12].

A la phase initiale du réchauffement actif, une aggravation de l’hypothermie secon-

daire à la vasodilatation périphérique entraînant un afflux de sang refroidi vers le noyau

central peut s’observer. C’est le phénomène d’after drop [6]. Il peut également être

observé lors de mobilisations importantes des patients hypothermes.

Le traumatisé crânien grave constitue un cas particulier. De nombreuses études

expérimentales ont montré une neuroprotection par l’hypothermie en cas d’ischémie

cérébrale. Toutefois, ces effets n’ont jamais été formellement confirmés chez le trau-

matisé crânien en raison de nombreuses difficultés méthodologiques (précocité,

profondeur et durée de l’hypothermie, gestion de la capnie...). Par exemple, Marion et

coll. ont montré que l’induction d’une hypothermie contrôlée et modérée (32 à 33°C)

dans les 10 heures suivant le traumatisme et maintenue pendant 24 heures, améliorait le

pronostic cérébral de ces patients [16]. Mais dans une étude récente portant sur

Urgences 621

392 patients, le même groupe d’étude n’a pas observé de diminution de la mortalité et

des séquelles neurologiques chez des patients ayant bénéficié d’une hypothermie (33°C)

de 24 heures, débutée 4 heures après le traumatisme [17]. Il reste que l’hypothermie

permet d’optimiser l’hémodynamique cérébrale en cas d’HTIC, puisqu’elle inclut une

baisse de la PIC et de la CMRO2 en préservant le DSC [18]. Il convient toutefois de se

méfier des effets secondaires généraux de l’hypothermie tels qu’une dépression myo-

cardique ou une thrombopénie qui ont été rapportées dans ces circonstances à 32,5-33°C

[18]. De même, le frisson qui accroît la production de CO2 par augmentation du méta-

bolisme systémique doit être prévenu au mieux [19].

6. PREVENTION ET TRAITEMENT DE L’HYPERTHERMIE

L’hyperthermie peut survenir chez les traumatisés crâniens graves, et a été attribuée

à une atteinte de l’hypothalamus antérieur [20]. Tazarourte et coll. ont observé que

22% des traumatisés crâniens présentaient une hyperthermie à l’arrivée en salle de

réveil [1]. Dans le cadre de la lutte contre les agressions cérébrales secondaires d’origi-

ne systémique, il convient d’administrer à ces patients un antipyrétique type paracétamol

intraveineux, et ce dès que la température est supérieure ou égale à 38°C.

CONCLUSION

L’hypothermie est fréquente chez le traumatisé grave et ses effets délétères peuvent

apparaître précocement, même lorsqu’elle est modérée. Ce phénomène est trop souvent

considéré

comme accessoire en préhospitalier et de ce fait insuffisament pris en comp-

te. Chez le polytraumatisé, la prise en charge des détresses vitales reste prioritaire, mais

l’identification, la prévention et la lutte contre l’hypothermie doivent faire partie inté-

grante de la prise en charge de ces patients et ce dès la prise en charge préhospitalière.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Tazarourte K, Rouxel JMP, Leblanc PE, Goix L, Vigné B. Qualité de la prise en charge pré-hospita-

lière des traumatisés crâniens graves en Ile de France. Ann Fr Anesth Réanim 2000;19(suppl 1):312

[2] Rousseau JM, Marsigny B, Cauchy E, Bonsignour JP. Hypothermie en traumatologie. Ann Fr Anesth

Réanim 1997;16:885-94

[3] Luna G.K, Maier R.V, Pavlin E.G. Incidence and effect of hypothermia in seriously injured patients.

J Trauma, 1987;27,9:1014-18

[4] Jurkovich G.J, Greiser W.B, Curreri P.W. Hypothermia in trauma victims: an ominous predictor of

survival, J Trauma, 1987;27,9:1019-24

[5] La température corporelle et sa régulation-La fièvre. In: Guyton, eds. Précis de physiologie médicale.

Italie : Piccin, 1996:798-809

[6] Mantz J, Lasoki S, Fierobe L. Hypothermie accidentelle. In : Sfar, ed. Conférences d’actualisation,

39

e

Congrès national d’anesthésie et de réanimation. Paris:Elsevier, 1997:575-86

[7] Danzl DF, Pozos RS. Accidental hypothermia. N Engl J Med 1994;331:1756-60

[8] Sprung J, Cheng EY, Bosnjak ZJ. Hypothermia and serum potassium concentration [Letter].

Anesthesiology 1991;75:164

[9] Patt A, Mc Croskey BL, Moore EE. Hypothermia-induced coagulopathies in trauma. Surg Clin North

Am 1988:68:775-85

[10] Stone J, Young W, Smith C, Solomon R, Wald A, Ostapkovich N, Shrebnick D. Do standard monito-

ring sites reflect true brain temperature when profound hypothermia is rapidly induced and reversed ?

Anesthesiology 1995;82:344-51

6

6

1

/

6

100%