Efficacitéà court et moyen termes des traitements d`urgence

V. Le Goff-Cubilier

S. Campergue

V. Sahli

S. León-Giraldo

L. Colin introduction

Le pôle Urgence-crise de l’Unité de consultation pour le couple

et la famille (UCCF) (Secteur psychiatrique ouest, Psychiatrie

adulte, Département de psychiatrie du CHUV) a pour mission

de répondre en urgence à la demande de familles et de cou ples en grande souf-

france et de leur offrir, le cas échéant, une prise en charge de crise. Dans notre pré-

cédent article,1 nous avions mentionné qu’une première revue de la littérature, re-

lative aux prises en charge dans l’urgence des familles et des couples, s’était mon-

trée plutôt décourageante. Notre équipe avait néanmoins postulé qu’intervention

d’urgence et travail de crise n’étaient pas incompatibles avec les thérapies fami-

liales, et nous avions mené une première étude1 sur un nombre restreint de situa-

tions. Nous présentons les résultats de cette étude com plétée de 2007 à 2010.

setting d’intervention

Les couples et familles sont reçus dans le cadre du pôle Urgence-crise de l’UCCF

sur appel téléphonique de leur part, dans un délai d’un à deux jours, toujours par

le même duo thérapeutique (psychiatre et psychologue). Une première séance

permet d’évaluer l’indication de l’urgence, son degré, et de proposer une prise

en charge adaptée à la situation : suivi de crise ou suivi thérapeutique habituel

(contrat de six séances espacées d’une fois par mois). Le suivi de crise propose

cinq séances à raison d’une séance par semaine. Ces séances se déroulent selon

un schéma en quatre étapes :

construction du système thérapeutique

ou

joining

,

reformu-

lation de la crise

par la construction d’hypothèses,

recadrage

qui permet de donner

un sens aux symptômes, d’autant plus vécus comme inexplicables qu’ils ont été

violents, et

réactualisation

, mouvement de recrudescence émotionnelle ou symp-

tomatique (fréquent en fin de prise en charge). Ceci permet de construire un pre-

mier bilan concluant à une fin de prise en charge ou à la décision commune de

poursuivre un travail avec les mêmes thérapeutes dans un setting mensuel.

revue de la littérature

Au cours de notre étude, nous avons approfondi la revue de la littérature anglo-

saxonne.2-9 Dans notre première publication, nous avions mentionné les travaux

Short and medium-term effectiveness

of the emergency-crisis treatments

for couples and families : results

and perspectives

From 2007 to 2010, the emergency-crisis unit

of the Couple and Family Consultation Unit –

UCCF (West Psychiatric Service, Prangins Psy-

chiatric Hospital, Psychiatric Department of

CHUV) has carried out a research about the

relevance and usefulness of emergency-cri-

sis, systemic-oriented treatments, for deeply

distressed couples and families. Besides epi-

demiologic data, we present results demons-

trating the efficiency of those treatments, both

at short term and at a one year’s range. The

global impact of such treatments in terms of

public health, but also economical issues,

make us believe that they should be fully in-

cluded in the new trend of psychiatric ambu-

latory care, into the social net.

Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 533-8

De 2007 à 2010, le pôle Urgence-crise de l’Unité de consulta-

tion pour le couple et la famille (UCCF) (Secteur psychiatrique

ouest, Hôpital de Prangins, Département de psychiatrie du

CHUV), a mené une étude clinique sur la pertinence et l’utilité

des traitements d’urgence-crise, dans une optique systémique,

pour les couples et les familles en grave détresse. En sus des

données épidémiologiques sur cette population, nous présen-

tons ici les résultats qui démontrent l’efficacité de ces prises

en charge à court terme et à distance d’un an. L’impact global

de tels traitements en termes de santé publique, mais aussi

d’économicité des soins, nous fait penser qu’ils devraient s’ins-

crire dans la nouvelle orientation prise par les soins psychia-

triques ambulatoires au sein du tissu social.

Efficacité à court et moyen termes

des traitements d’urgence-crise

pour couples et familles : résultats

et perspectives

étude

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2011 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

7 mars 2012 533

45_50_35824.indd 1 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2011 0

de Pauzé et coll.,10 Ceccin,11 Ausloos,12 Pitmann13 et De-

Clercq.14 Parmi eux, seul DeClercq pensait que l’urgence

était à considérer comme une opportunité de changement

alors que Ceccin, Pitmann et Ausloos soulignaient plutôt le

risque que dans ces prises en charge en urgence, les soi-

gnants soient tentés de répondre à la demande des fa-

milles, qui est d’éviter le changement et de les maintenir

dans un état d’homéostasie ou de déresponsabilisation.

Dès les années 1960, des études ont été menées aux Etats-

Unis sur la prise en charge en urgence et les suivis de crise

de famille. Il s’agissait, dans les deux plus grandes études,

de patients arrivant dans un service d’admission d’urgence

d’hôpital psychiatrique (Langsley),6 et de patients arrivant

en hôpital général (DeClercq).14 Tous deux partent du prin-

cipe qu’il n’existe pas de crise individuelle sans crise du

contexte. La crise individuelle est clairement mentionnée

comme psychiatrique : «La psychiatrie est interpellée pour

faire face non à une psychopathologie lourde mais davan-

tage à des explosions systématiques plus souvent révéla-

trices de troubles de communication au sein du tissu social,

conjugal ou familial des patients» (DeClercq). L’intérêt de

l’étude de Langsley 6 est de présenter un groupe contrôle.

Un des critères choisis pour mesurer l’intérêt d’une inter-

vention familiale en urgence, lors d’une demande d’admis-

sion en psychiatrie de l’un des membres de cette famille,

était la décision de ne pas hospitaliser ce patient ainsi que

l’évaluation de ces patients quand ils pouvaient être main-

tenus à domicile. Dans les 75 cas du groupe étude, l’hospi-

talisation en urgence du patient désigné a été évitée. Durant

les six mois suivant la prise en charge de crise, seulement

19% des patients du groupe étude ont été hospitalisés en

hôpital psychiatrique, hospitalisation significativement plus

courte que celle des 75 cas du groupe contrôle, dont tous

les patients ont été hospitalisés et 21% d’entre eux ont été

réhospitalisés dans les six mois après l’admission.

D’autres études sont plus focalisées sur la prise en

charge des adolescents avec, comme critère d’efficacité de

ces interventions, le non-retrait de la famille ou placement

de l’adolescent en institution. Nous avions déjà mentionné

l’étude de Pauzé et coll.10 mais elle ne présente pas de

groupe contrôle. L’étude de Seeling et coll.,9 qui se base sur

un suivi intensif dans le milieu (suivi à six et douze mois),

utilisant les échelles de mesure

Family adaptability and cohe-

sion scale

et

Clinical rating scale

, montre qu’à 90 jours, 86% des

ados étaient toujours dans leur famille, à douze mois 75%

y étaient encore, aucun n’avait été hospitalisé.

De nombreuses études 2,3 n’ont pas de groupe contrôle,

ni d’évaluation des niveaux de fonctionnement de la famille.

Dans beaucoup de ces études partant d’un patient dési-

gné, le critère principal d’évaluation de ces interventions est

centré sur ledit patient. Au pôle Urgence-crise de l’UCCF, la

situation est différente : il s’agit d’une unité ambulatoire et

les familles y font appel pour elles-mêmes, qu’elles aient

ou non un patient désigné en leur sein.

méthodologie

Nous avons fait une hypothèse générale : répondre à la

demande en urgence serait thérapeutique à partir du mo-

ment où l’aspect fécond de la crise est exploité, et poursuivi

les deux hypothèses présentées dans notre précédent ar-

ticle : 1) le motif de la demande en urgence relèverait d’une

mise en danger majeure de l’équilibre du système (pour

les couples, la menace de séparation imminente et pour les

familles, un symptôme insupportable), et 2) le facteur de

crise relèverait d’un événement d’ordre situationnel, plutôt

que d’un événement du cycle de vie (tableau 1).

L’échantillon se compose de 45 couples et quinze famil-

les reçus par le pôle Urgence-crise entre fin 2007 et début

2010. Les données ont été récoltées à partir d’entretiens

cliniques d’orientation systémique, menés par deux théra-

peutes. Après la première séance d’urgence, les thérapeu-

tes ont rempli systématiquement une grille de codification

dont les items ont été saisis dans une base de données in-

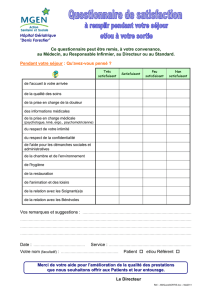

formatisée avec le logiciel SPSS. La satisfaction des sys-

tèmes consultants a pu être récoltée à partir d’un question-

naire de type échelle de Lickert. Une catamnèse envoyée

à chaque patient nous a permis de mesurer l’évolution des

mêmes systèmes au bout d’une année.

A noter que cette étude respecte les principes des codes

de déontologie de la SSP (Société suisse de pédiatrie) et

de la FMH. Elle a été soumise à la commission d’éthique

de la recherche clinique de l’Université de Lausanne.

résultats

Epidémiologie

Nous avons cherché à savoir

quelle était la population qui

pouvait avoir besoin de faire recours au pôle Urgence-crise

d’une

consultation pour le couple et la famille. Sur les 60 cas rete-

nus par l’étude, 75% étaient des couples et 25% des fa mil les

(figure 1).

L’origine de la demande :

dans 31,7% des cas, la demande

est spontanée, c’est-à-dire que la famille fait elle-même la

démarche sans autre référent. 23,3% des situations sont

adressées par l’Hôpital de Prangins, 11,7% des situations

ont été référées par des confrères généralistes et 11,7% par

des thérapeutes installés. Le reste des situations nous est

référé par des hôpitaux somatiques ou les autorités locales.

Vérification des hypothèses

Motif de la demande en urgence :

tel qu’avancé par les sys-

tèmes eux-mêmes, la menace de séparation ou de divorce

est le premier motif des couples, alors que l’apparition de

534 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

7 mars 2012

Cycle de vie Hors cycle de vie

Naissance Séparation/divorce/relation

extraconjugale

Adolescence Violence

Leaving home Déscolarisation

Mode de constitution du couple Déménagement

Emménagement Travail

Mariage/pacs Maladie somatique ou psychique

Retraite Toxique

Décès Accident

Tableau 1. Facteurs de crise

45_50_35824.indd 2 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

7 mars 2012 535

symptômes physiques ou psychiques, est principalement

avancée par les familles. Différence statistiquement signi-

ficative entre familles et couples au test de Fischer (F(1,42)

= 18,666, p l 0,001) (figures 2 et 3).

Nous nous sommes interrogées sur les

facteurs qui semblaient

déclencher la crise dans ces systèmes

(tableau 1). Pour chaque

système, nous avons relevé jusqu’à trois facteurs de crise

classés par ordre d’importance dans la crise actuelle.

Le fac-

teur de crise primaire

pour les couples est d’abord leur mode

de constitution, puis une naissance. Pour les familles, ce sont

avant tout les problèmes liés à l’adolescence et ceux liés

au

leaving home

, à égalité avec les problèmes liés à la vio-

lence (tableau 2). Différence significative entre familles et

couples au test de Fischer (F(1,42) = 18,435, p l 0,05).

Dans notre étude, pour les deuxième et troisième facteurs

de crise, les différences observées entre familles et couples

deviennent statistiquement non significatives, mais, au sein

même de cette diffusion de facteurs, la violence semble se

dégager de façon très nette tant pour les couples que pour

les familles.

Evolution au cours de la prise en charge

A la fin des cinq séances d’intervention,

selon l’évaluation des

thérapeutes, 53,3% étaient en résolution partielle de crise,

dont la majorité a souhaité poursuivre un traitement dans

un setting habituel (figure 4). Pas de différence statistique

entre couples et familles au test de Fischer (F(1,42) = 4,681,

p = 0,290).

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2011

Figure 1. Distribution de la population étudiée

25%

75%

Famille

Systèmes

Couple

Système Total

Famille Couple Système

Naissance 6,7% 20% 16,7%

Adolescence 26,7% 2,2% 8,3%

Leaving home 20% 11,1% 13,3%

Mode constitution couple 6,7% 31,1% 25%

Mariage/pacs 0% 2,2% 1,7%

Retraite 0% 4,4% 3,3%

Décès 0% 2,2% 1,7%

Séparation/divorce/relation 13,3% 4,4% 6,7%

extraconjugale

Violence 20% 6,7% 10%

Travail 0% 8,9% 6,7%

Maladie somatique ou psychique 6,7% 2,2% 3,3%

Toxiques 0% 2,2% 1,7%

Autres 0% 2,2% 1,7%

Tableau 2. Facteurs de crise primaire

Figure 2. Motifs de la demande des couples

2%

22%

11%

11%

54%

Menace séparation/divorce Infidélité

Violence physique Symptômes

Autres

Couple

Figure 3. Motifs de la demande des familles

7%

13%

53%

27%

Violence physique Infidélité

Autres Symptômes

Famille

Figure 4. Evolution en fin d’intervention

13%

33%

54%

Résolution de la crise

Résolution partielle de la crise

Autre

45_50_35824.indd 3 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2011 0

Evaluations de la prise en charge d’urgence/

crise

La première évaluation,

à la fin des cinq séances de crise,

avait pour objet d’évaluer la fonctionnalité de notre struc-

ture et l’utilité clinique de nos prises en charge.

Neuf questions étaient posées, les patients pouvant

étalonner leur réponse de «très satisfaisant, satisfaisant,

moyennement satisfaisant», à «pas satisfaisant du tout» (ta-

bleau 3), 94 questionnaires retournés sur 119 envoyés ; 79%

de réponses.

Le tableau 4 montre que la fonctionnalité de la structure

est largement jugée très satisfaisante à satisfaisante, ainsi

que l’aide apportée par le traitement.

Enfin, 92% des patients se sont déclarés très satisfaits à

satisfaits de cette prise en charge, et la recommanderaient

à 90% (figure 5).

La deuxième évaluation,

catamnestique, envoyée par cour-

rier séparé à chaque membre du système traité, avait pour

but d’évaluer la pérennité des résultats obtenus une année

après la fin du traitement, 87 questionnaires retournés sur

119 ; 73% de réponses.

Neuf questions étaient posées, les patients pouvant éta-

lonner leur réponse de «Oui bien sûr, oui en partie, moyen-

nement», à «pas du tout» (tableau 5).

Un an après,

la prise en charge est considérée comme

ayant été bénéfique pour 65% des patients (figure 6). En

cas d’apparition de difficultés, il a été peu nécessaire de

reconsulter, 55% des patients considérant avoir pu utiliser

ce qu’ils avaient retiré du traitement (tableau 6).

conclusion

Le pôle Urgence-crise de l’UCCF a donc majoritairement

accueilli des couples, surtout à la demande de l’épouse.

Cette démarche a été initiée surtout de façon spontanée

ou sur conseil d’un professionnel. Ces demandes étaient

légitimes, puisqu’elles ont justifié à 95% un traitement de

crise confirmé par les thérapeutes après l’entretien d’éva-

luation.

536 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

7 mars 2012

Figure 5. Satisfaction globale en fin d’intervention

6%

92%

2%

Très satisfaisant à satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Pas de réponse

• Accessibilitéauxsoins

• Délaid’attenteentrel’appeltéléphoniqueetlepremierrendez-vous

• Nombredeséances

• Duréedesséances

• Rythmeouespacemententrelesséances

• Aideapportéeparlesthérapeutesrelativementauxproblèmes/difficultés

ayant motivé la demande

• Aideapportéeparlesthérapeutesaufonctionnementgénéralducouple

ou de la famille

• Evaluationglobaledecettepriseencharge

• Recommandationéventuelledecettepriseenchargeàdesconnais-

sances ou proches

Tableau 3. Evaluation de fonctionnalité et d’efficacité

du traitement

Très satisfaisant Satisfaisant Moyennement Pas satisfaisant Pas complété

satisfaisant du tout

Accès au soin 53,2% 30,9% 8,5% 1% 6,4%

Délai d’attente appel-premier rendez-vous 68,1% 19,2% 7,4% 0% 5,3%

Nombre de séances 44,7% 45,7% 6,4% 0% 3,2%

Durée des séances 57,4% 35,1% 3,2% 1,1% 3,2%

Rythme des séances 55,3% 37,2% 3,2% 1,1% 3,2%

Aide des thérapeutes par rapport aux 47,9% 40,4% 9,5% 1,1% 1,1%

difficultés motivant la demande

Aide des thérapeutes par rapport au 40,4% 40,4% 15% 2,1% 2,1%

fonctionnement général

Evaluation globale de cette prise en charge 52,1% 39,4% 6,4% 0% 2,1%

Tableau 4. Résultats de la première évaluation

• Unanaprès,letraitementest-iltoujoursconsidérécommeayantété

bénéfique?

• L’amélioration(si)obtenue,s’est-ellemaintenuedansletemps?

• Sinon,lesmêmesdifficultés/problèmessont-ilsréapparus?

• Oud’autresdifficultés/problèmessont-ilsapparus?

• Aveclerecul,lenombredeséancesest-ilconsidérécommeayantété

suffisant?

• Depuislafindelathérapie,avez-vouspenséàconsulterdenouveau?

• Sioui,pourlesmêmesdifficultés/problèmes?

• Oupourd’autresdifficultés/problèmes?

• Durantcetteannée,avez-vouspuutilisercequevousavezapprislors

dutraitement,quandvousavezrencontrédenouveauxdifficultés/

problèmes?

Tableau 5. Evaluation catamnestique du traitement

45_50_35824.indd 4 01.03.12 09:57

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

7 mars 2012 537

La menace de séparation est le

motif d’urgence

le plus si-

gnificatif dans les couples, alors que ce sont les symptômes

qui le sont chez les familles. La violence physique est pré-

sente de façon plus significative dans les familles que dans

les couples. Notre première hypothèse est donc confirmée,

com me le suggéraient les premiers résultats de la pré-

étude.1

Si l’on regroupe les différents

facteurs de crise

sous l’angle

de leur appartenance aux étapes normales d’un cycle de vie

ou non, on constate que le

facteur de crise primaire

relève,

principalement d’une étape normalement rencontrée dans

un

cycle de vie

et ce, qu’il s’agisse de couple ou de famille.

En ce qui concerne les facteurs de crise secondaires et ter-

tiaires, ils appartiennent principalement au groupe des fac-

teurs

hors cycle de vie

. L’ensemble de ces résultats tend à dé-

montrer que les couples et les familles vont avoir besoin

d’une consultation en urgence et d’une prise en charge de

crise à des moments-clés (étape normale du cycle de vie)

de leur évolution. Notre deuxième hypothèse est donc in-

firmée, comme le suggéraient les premiers résultats de la

préétude de 2009.

Néanmoins, notre étude nous a permis de découvrir que

des phénomènes plus complexes semblent régir la mise

en crise du système.

Ce qui crée la crise semble bel et bien découler du dé-

bordement des ressources adaptatives du système quand

se surajoutent, à une étape normale du cycle de vie, un ou

deux facteurs de crise supplémentaires, hors cycle de vie,

comme une maladie, un chômage, un déménagement.

C’est

la conjonction de ces deux éléments, cycle de vie et hors cycle de vie,

qui va probablement provoquer un débordement massif des res-

sources du système, débordement qui va se manifester par divers

symptômes de dysfonctionnement et rendre la consultation néces-

saire.

Ainsi, un symptôme aussi bruyant, inquiétant et dés-

tructurant que la violence au niveau des familles ou des

couples peut être interprété (en tant que facteur secon-

daire ou tertiaire) comme la goutte d’eau qui fait déborder

le vase et va permettre au système, à travers le «bruit» que

cela génère, de demander de l’aide, alors que les autres

facteurs de crise cumulés n’avaient jusque-là pas abouti à

une consultation.

La prise en charge en urgence des couples et des famil-

les telle que nous l’avons conçue répond très majoritaire-

ment à l’attente des patients, et le traitement de la crise

est également perçu comme étant efficace, non seulement

sur le problème ayant motivé la demande, mais aussi, plus

largement, sur le fonctionnement global du système traité.

Une année après, les patients considèrent toujours que le

suivi Urgence-crise a été bénéfique, alors même que l’amé-

lioration ne s’est maintenue que pour 50% des personnes.

61% de ces patients n’ont pas pensé à reconsulter, ayant pu

gérer par eux-mêmes, ce qui suggère un bénéfice à long

terme du traitement. Enfin, sur les 60 cas suivis, il n’y a eu que

quatre hospitalisations en psychiatrie d’un des membres

du système. Notre hypothèse générale est donc confirmée.

Notre étude rejoint ainsi les conclusions des travaux,

pour la plupart nord-américains ou belges,15 mais aussi suis-

ses16-18 et français,19 qui démontrent l’intérêt et la nécessité

de prendre rapidement en charge les systèmes familiaux,

et de l’impact de tels traitements, non seulement en termes

de santé publique, mais aussi d’économicité des soins.

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

5 janvier 2011

Figure 6. Bénéfice ressenti un an après la fin de l’in-

tervention

29%

65%

6%

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Oui, Oui, Moyennement Non, Pas Non

bien sûr en partie pas du tout complété applicable

pour items

3-4-7-8

Prise en charge bénéfique après un an 32,4% 32,4% 5,9% 29,3% 0%

Amélioration maintenue dans le temps ? 20,6% 11,8% 17,6% 23,5% 26,5%

Si non, apparition des mêmes difficultés ? 12,5% 29,2% 0% 8,3% 0% 50%

Si non, apparition d’autres difficultés ? 20,8% 20,8% 0% 4,2% 0% 54,2%

Nombre de séances suffisant 37,6% 12,5% 12,5% 20,8% 16,6%

Avez-vous pensé à consulter de nouveau ? 20,8% 0% 8,3% 62,6% 8,3%

Si oui, pour les mêmes difficultés ? 12,5% 8,3% 4,2% 12,5% 0% 62,5%

Si oui, pour d’autres difficultés ? 8,3% 4,2% 4,2% 8,3% 0% 75%

Utilisation de ce qui a été appris en thérapie 33,3% 25% 25% 16,7% 0%

Tableau 6. Résultats de catamnèse à un an

45_50_35824.indd 5 01.03.12 09:57

6

6

1

/

6

100%