L’ É

L’

institut Maurice-Rapin a pour objectif depuis quinze

ans, dans le respect d’une approche “médecine et

société”, d’approfondir la réflexion en éthique médi-

cale, réanimation et infectiologie. Dans ce cadre, a été organisé, le

24 juin 2005, un colloque multidisciplinaire sur la “judiciarisation

des infections nosocomiales”. Cet éditorial rappelle le contexte

du débat.

DÉMOCRATISATION SANITAIRE

La santé évolue avec la société ! Les citoyens ont des droits (de

plus en plus nombreux et qu’ils connaissent de mieux en mieux).

Ils se tournent vers le juge pour les faire respecter. En même

temps, d’autres évolutions sont survenues. La santé est devenue

un objectif à part entière, une exigence sociale, “une valeur suprême”

mais aussi un droit (1, 2). Le patient est devenu un usager ou un

consommateur (1, 3). Le médecin “sorcier” (4), qui annonçait la

maladie perçue comme une fatalité et bénéficiait d’une relation

de confiance, est devenu un professionnel, avec lequel est passé

un “contrat” (4, 5) et dont on attend une obligation de moyens,

voire de résultat. La recherche du risque nul (conforté par le dis-

cours politique autour du principe de précaution) est un fantasme

de notre société surprotégée (3), à laquelle on n’enseigne pas le

“risque de l’incertitude” (6). L’absence de certitude est alors inter-

prétée comme une volonté de dissimulation et relayée par les

médias. Par ailleurs, dans nos sociétés, la notion d’“homme libre

et responsable” fait place à la responsabilité du groupe et au “sta-

tut de victime” (2, 7).

Tous les pays développés connaissent, peu ou prou, la même évo-

lution. Elle a cependant été explosive en France. Est-ce la consé-

quence de l’électrochoc du sang contaminé au pays des droits de

l’homme ? Et d’un pays sans tradition de santé publique qui, bru-

talement, entend passer du rien au tout… ?

Judiciarisation de la médecine :

des bases anciennes, une évolution récente

Dans un contexte plus large de “judiciarisation de la société”, il

est demandé au juge de se prononcer sur des questions relevant

plus de la métaphysique ou de sujets médicaux que du droit (2).

Et la jurisprudence ainsi établie devient la base des lois et des

règlements.

Par application d’un principe de droit commun qui prévoit la répa-

ration d’un préjudice lié à une activité humaine (article 1382 du

Code civil : “Tout dommage impose à celui qui en est l’auteur

l’obligation de le réparer”), un acte médical dommageable peut

être considéré comme une infraction non intentionnelle. Sur le fond,

la “judiciarisation de la médecine” est une sauvegarde des rapports

humains réglés par le droit. Mais on entend souvent, sous ce vocable,

le recours abusif et intempestif aux tribunaux (1). Souhaitons que

les nouvelles procédures de conciliation, mises en place par la loi

de mars 2002, limitent la dérive contentieuse.

Comment en est-on arrivé là ?

Historiquement, il est classique de faire débuter cette judiciarisa-

tion dès 1936 avec l’arrêt Mercier. Pour la première fois, la Cour

de cassation fondait la responsabilité du médecin sur une base

contractuelle dont la transgression pouvait constituer une faute

débouchant sur l’indemnisation de la victime. En 1942, la Cour

de cassation (arrêt Teyssier) reconnaît la notion de “droit du

malade” en affirmant le principe du respect de son consentement

préalable. Ainsi, et peu à peu, les droits acquis par le citoyen, depuis

la Révolution, de réparation d’un préjudice subi vont s’appliquer

aux soins. L’activité médicale est devenue semblable aux autres

activités humaines ou considérées comme telles par la société.

La multiplication des affaires civiles soumises aux juridictions, au

cours des années 1960-1970 (2), lance en 1992 le débat de “l’aléa”.

En effet, pour indemniser les victimes, le juge devait nécessaire-

ment rechercher une faute, parfois “artificiellement”. L’idée est

alors émise de répartir la charge financière des accidents médi-

ÉDITORIAL

Après l’éradication de la variole...,

celle des infections nosocomiales ?

After smallpox..., is global eradication of health care associated

infections possible?

© La Lettre de l’Infectiologue 2005;XX(6):223-6.

●

B. Régnier*

3

La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006

* Service de réanimation médicale et infectieuse, hôpital Bichat-Claude Ber-

nard, Paris. Université Paris-VII.

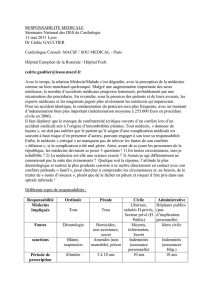

caux selon qu’ils relèvent d’une faute ou du risque (aléa). Ce

dernier, appelé aléa médical, relèverait de la solidarité nationale.

Une autre coupure est intervenue avec le scandale du sang conta-

miné et de l’hépatite C, dans les années 1980, puis de la maladie

de Creutzfeldt-Jakob, à la fin des années 1990 (1). La loi DMOS

de décembre 1991 ouvre le droit à indemnisation des personnes

contaminées par le VIH à la suite d’une transfusion. En avril 1993,

le Conseil d’État (arrêt Bianchi) ouvre des possibilités d’indemni-

sation pour des victimes d’accidents thérapeutiques d’une extrême

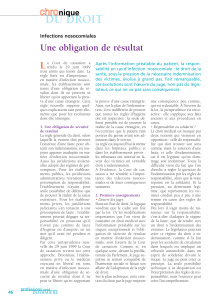

gravité. On est passé de l’obligation de moyens à l’obligation de

(sécurité) de résultats !

Les infections nosocomiales :

un régime d’exception fondé sur la jurisprudence

Il semble que l’infection nosocomiale (IN), tout en s’inscrivant

dans l’évolution de la judiciarisation de la médecine, ait été traitée

“à part”. En fait, son histoire jurisprudentielle démarre dès 1960,

avec un premier arrêt du Conseil d’État condamnant l’Assistance

publique de Marseille pour le cas d’un enfant admis pour rougeole

en 1952 et mort de variole, transmise par son voisin de chambre… !

Tout se passe comme si l’évolution jurisprudentielle allait consi-

dérer, au cours des quatre décennies qui allaient suivre, que les

infections nosocomiales, comme la variole, étaient complète-

ment éradicables !

Dans le cas de cet enfant, il y avait clairement eu négligence (faute),

dont la preuve a été facilement apportée. Par la suite, il s’avérera

qu’il peut être très difficile pour la victime de démontrer la faute

d’un médecin ou d’un établissement de santé (ES). Une nouvelle

étape sera franchie en 1988 par le Conseil d’État (arrêt Cohen) qui

condamnera l’AP-HP à la suite d’une méningite postopératoire à

La Pitié-Salpêtrière (Paris). Aucune faute ne sera retrouvée, mais

le Conseil d’État estimera que la survenue d’une infection traduit

une faute dans l’organisation du service public hospitalier (8). C’est

le principe de la faute présumée. Il y a aussi renversement de la

charge de la preuve, l’ES ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant

l’absence de faute, mission quasi impossible… En 1996, la Cour

de cassation (arrêt Bouchard) étend ce principe de la responsabi-

lité pour faute présumée aux établissements privés. Enfin, en 1999

et à l’occasion de trois arrêts rendus le 29 juin 1999, la Cour de

cassation décide que les ES privés et les médecins sont tenus à une

obligation de sécurité de résultats (8). Le patient doit apporter la

preuve de la nature nosocomiale de l’infection. L’ES est alors consi-

déré comme responsable et devra en réparer les conséquences dom-

mageables. Il ne pourra en être exonéré que s’il démontre une

“cause étrangère” – par exemple que l’infection est totalement

“étrangère” au séjour hospitalier et était de “force majeure” –

c’est-à-dire imprévisible et irrésistible [inévitable] (9). Cette juris-

prudence pour les ES privés rejoint, de fait, celle des ES publics

(arrêt Cohen de 1988), avec le concept de “faute présumée” (8).

C’est l’ensemble de cette jurisprudence qui inspirera la législation.

En effet, la loi des droits du malade du 4 mars 2002, qui précise

les modalités d’indemnisation des conséquences des “risques sani-

taires”, indique (article L.1142-1) que les ES sont responsables des

dommages résultant d’infections nosocomiales. Parmi les accidents

médicaux, l’IN apparaît donc, a priori, comme le seul “fautif”. Mais

l’idée de faute n’est-elle pas devenue une fiction vide de sens (2) ?

Pourquoi ce régime d’exception ?

Les IN seraient-elles toutes et toujours évitables ?

En 1996, le rapport de Claude Evin sur les droits de la personne

malade au Conseil économique et social, préconisant notamment

l’indemnisation de l’aléa thérapeutique par la solidarité nationale,

enclenche la genèse de la loi de 2002. Après de difficiles discus-

sions, liées en particulier au financement du dispositif, Bernard

Kouchner présente le projet de loi en septembre 2001. Adoptée en

première lecture par le Parlement en novembre, la loi relative aux

droits des malades et à la qualité du système de santé sera signée

le 4 mars 2002. Concernant les événements indésirables ou les acci-

dents médicaux, la loi a deux objectifs : l’obligation de signale-

ment à des fins d’alerte et de vigilance et les règles de réparation

des conséquences dommageables. Si l’accident est “fautif”, il

engage la responsabilité de l’ES et sera indemnisé par l’assureur ;

s’il n’y a pas eu de faute, mais simplement risque ou “aléa”, il relè-

vera d’un fonds de solidarité nationale : l’ONIAM (Office natio-

nal d’indemnisation des accidents médicaux). Ce sont les CRCI

(Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des

accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales) qui s’assurent de la réalité et de la gravité du pré-

judice, du lien de causalité avec un accident médical et statuent

sur sa nature “fautive versus aléa”. Ces risques sanitaires liés au

“fonctionnement du système de santé” sont distingués en accident

médical, affection iatrogène et infection nosocomiale (les “événe-

ments indésirables liés aux produits de santé” sont souvent traités

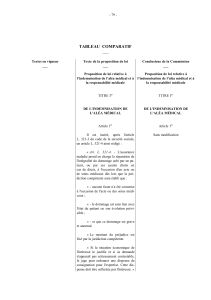

à part). Le projet de loi initial prévoyait que chacun d’entre eux

puisse être qualifié de fautif ou d’aléa, mais un amendement de

Claude Evin, validé en commission parlementaire, a conduit à sor-

tir l’IN de l’aléa (10). La raison en est la jurisprudence constante

de la Cour de cassation (et du Conseil d’État) sur la présomption

de faute et l’obligation de sécurité de résultats avec son corollaire :

l’indemnisation dans le cadre de la responsabilité pour faute (avec

une garantie d’indemnisation plus importante pour les victimes).

Il semble que les débats aient été très difficiles, à la fois en commis-

sion parlementaire, en commission des affaires sociales du Sénat

puis en commission mixte paritaire. Plusieurs versions seront pro-

posées, car le ministre, Bernard Kouchner, estimera que le texte

manquait de clarté… (10). Il convient de reconnaître qu’en

l’absence de définitions médicales et/ou épidémiologiques consen-

suelles des accidents médicaux et affections iatrogènes, qui peuvent

comprendre les IN (!), et en raison des “frontières” floues entre

accidents fautifs et aléas, le législateur a dû “tenter de se débrouil-

ler” seul… Le débat terminologique autour des accidents médi-

caux, des IN et de la iatrogénie reprendra d’ailleurs un an plus

tard, avec la rédaction de la loi de Santé publique du 9 août 2004

(puis celle de l’Assurance maladie du 13 août 2004) et avec des

variations des termes employés (“événements indésirables graves

liés à des soins réalisés lors d’investigations, de traitements ou d’ac-

tions de prévention”… et, dans la liste des objectifs : “iatrogénie”,

qui englobe les IN) qui persistent encore à ce jour. Concernant la

responsabilité, les rédacteurs de la loi, ne disposant pas de références

ÉDITORIAL

4

La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006

scientifiques sur les IN fautives versus inévitables (aléatoires),

se sont fondés sur la jurisprudence. C’est donc parce que les juges

avaient estimé, depuis plus de 15 ans, que les IN (toutes…) tradui-

saient (par définition… ?) un dysfonctionnement de l’ES, que la

loi de mars 2002 a retenu ce principe. Néanmoins, deux problèmes

sont apparus : le maintien de la cause étrangère comme déchargeant

l’ES de sa responsabilité pour IN, et la réaction des assureurs !

En effet, la jurisprudence, si elle affirmait la responsabilité de l’ES

en cas d’IN, prévoyait néanmoins qu’il puisse en être exonéré

s’il apportait la preuve d’une cause étrangère [principe ancien et

général du droit] (10). En conséquence, dans la rédaction finale

de l’article l.1142-1, le premier alinéa indique que “Les ES sont

responsables des dommages résultant d’IN, sauf s’ils apportent

la preuve d’une cause étrangère” (alors que, pour les autres acci-

dents, c’est à la victime de prouver la faute). Le deuxième alinéa

précise que “lorsque la responsabilité d’un ES n’est pas engagée,

un accident médical, une affection iatrogène ou une IN ouvrent

droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité

nationale”.

Au regard de l’extrême difficulté de prouver la “cause étrangère”

d’une IN, les assureurs ont vivement réagi [vis-à-vis de la loi, et

pas seulement pour l’IN] (11, 12). Après une concertation avec

l’ensemble des acteurs, le partage des conséquences financières

des IN sera redéfini (loi About du 30 décembre 2002). Lorsque

le préjudice lié à une IN est grave (invalidité supérieure à 25 %)

et qu’aucune faute n’a été prouvée, c’est l’ONIAM qui indemnise

la victime au titre de la solidarité nationale. On voit donc que, pour

la même IN et en l’absence de faute documentée, l’ES est respon-

sable si l’invalidité est inférieure à 25 % et la victime indemnisée

par l’assureur, alors que si l’invalidité est supérieure à 25 %,

l’ONIAM indemnise.

Comme on le voit, la logique est politique et financière, alors que

la cohérence en termes de responsabilité médicale est plus dis-

cutable…

Depuis la loi de mars 2002, que s’est-il passé ?

Il semble possible, au travers de certains jugements récents ou

d’avis de CRCI, de discerner des tentatives d’interprétation de la

“cause étrangère”. D’une part, via la discussion infections endo-

gènes (flore du patient) versus exogènes, d’autre part, par la prise

en compte de l’état antérieur du patient. Il a parfois été considéré

que la présence du germe microbien dans l’organisme du patient

avant l’hospitalisation pouvait constituer une cause étrangère… !

Par ailleurs, la gravité de l’état de santé de certains patients a pu

être considérée comme le déterminant essentiel de l’infection, répon-

dant aux clauses “d’irrésistibilité”, voire “d’extériorité” de la cause

étrangère. On voit bien l’extrême difficulté de ces considérations.

Leur incohérence parfois aussi, puisqu’en aucun cas la nature endo-

gène de l’infection ne peut, en soi, amener à conclure à l’inévita-

bilité, ni même à l’absence de faute. La variabilité suggérée de ces

avis démontre le besoin de mieux définir les IN non liées à la qua-

lité des soins. Il semble donc bien exister aussi un “aléa juridique”,

avec des divergences de la jurisprudence (13).

Cette problématique est actuellement débattue par le CTINILS

(Comité technique national des infections nosocomiales et des

infections liées aux soins). Dans le cadre du programme national

de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008, des indi-

cateurs de performance des ES ont été définis, dont les taux de

certaines IN. Ces taux seront publics (public reporting) et permet-

traient un “hit-parade” des ES ! Dans ce contexte, ainsi qu’en rai-

son des objectifs de la loi de Santé publique (août 2004), a émergé

la question de cibler les IN dont la survenue était clairement liée

à la qualité des soins (et donc évitable…). Un groupe de travail

a commencé à y réfléchir, et il faut souhaiter que ses conclusions

puissent influencer les décisions à venir des juridictions et des CRCI.

Il serait aussi souhaitable que la société (notamment les associa-

tions d’usagers et les médias) participent au débat et à la “pédago-

gie du risque” (6). Donner des droits et des possibilités de recours

aux citoyens suppose aussi leur éducation. À ce titre, il est intéres-

sant de noter dans l’hebdomadaire Le Point daté du 25 août 2005

et consacré au “Palmarès 2005 des hôpitaux”, que dans l’apologie

du CHU de Bordeaux (classé premier de tous les ES… !) il est

dit que son service d’hygiène “gère chaque année 7 000 cas d’IN,

dans leur majorité bénignes et inévitables”… Prémice d’une prise

de conscience ? (Cet hebdomadaire avait publié, début 2005, la

“liste noire des hôpitaux” en hygiène hospitalière…).

Les raisons pour lesquelles les IN, parmi l’ensemble (très large…)

des événements indésirables liés aux soins (dont elles ne repré-

sentent que 20 %), sont les seules à être considérées comme systé-

matiquement fautives par la jurisprudence, ne sont pas claires.

On peut émettre plusieurs hypothèses à l’origine de ce régime

d’exception :

✓La part prépondérante, dans la jurisprudence, des IN “évitables”,

notamment des infections postopératoires en chirurgie orthopé-

dique “propre”, à l’origine d’une généralisation abusive ?

✓La difficulté des expertises judiciaires, peut-être insuffisamment

spécialisées au regard de la complexité des situations et de l’évo-

lution rapide des connaissances ? [Récemment, la Société amé-

ricaine des maladies infectieuses a diffusé des recommandations

relatives aux conditions requises pour optimiser l’expertise] (14).

✓La nature même de l’accident médical, une infection (“attraper

un microbe”, “transmettre un germe”) par rapport aux autres (effets

indésirables d’un médicament, perforation percolonoscopique

très rare mais “inévitable”, pour laquelle c’est le défaut d’informa-

tion qui est mis en cause, etc.), avec mauvaise compréhension de

la physiopathologie et de la circulation des germes ?

“Il faut que les usagers sachent que les IN ne disparaîtront pas,

en tout cas pas complètement”, écrivait, en janvier 2004, Jean Car-

let, président du CTIN (15).

✓La confusion induite par une terminologie devenue inadaptée

(infection “nosocomiale” versus “liée aux soins”) ?

✓L’électrochoc du sang contaminé, suivi des scandales de l’hépa-

tite C et du Creutzfeldt-Jakob ?

Où allons-nous ?

Sans remettre en cause un seul instant les progrès potentiels dus

à la loi de mars 2002 et à l’implication des usagers dans la qualité

5

La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006

des soins, il paraît nécessaire de faire évoluer la jurisprudence et

la législation, d’optimiser et d’harmoniser les avis des CRCI.

Dans le domaine des IN, les politiques ont donné une impulsion

qui a contribué à ce que notre pays enregistre des progrès remar-

quables. Tout en maintenant cette dynamique, il convient de

demeurer “conforme à l’état des connaissances”. En janvier 2004,

le président du CCNE (Comité consultatif national d’éthique),

Didier Sicard, dans un article intitulé “Protéger les malades ou s’en

protéger !”(16), mettait en garde contre une dérive contentieuse :

“Les procès, le plus souvent injustes, sont insupportables car ils

témoignent de la méconnaissance d’une réalité toujours plus

complexe qui finira par décourager les meilleures équipes”, un

risque déjà formulé par d’autres (5). Fin 2004, le juge Marie-

Odile Bertella-Geffroy, évoquant les rapports justice-santé, souli-

gnait l’incompréhension mutuelle de ces deux mondes et concluait

que “tout était à construire, ensemble” (17). Sans nul doute, la

communauté médicale y est prête.

Néanmoins, pour “construire ensemble”, il conviendrait de dispo-

ser de données robustes, notamment d’un suivi des avis des CRCI

et d’un recueil des expertises judiciaires et des jugements rendus

par les tribunaux. Il est curieux de constater, en l’absence de registre

exhaustif (13), que les magistrats peuvent avoir des estimations

très différentes des affaires. Certains évoquent une multiplication

des “affaires”, alors que d’autres considèrent que le contentieux

médical reste marginal au regard du volume de l’activité médi-

cale (13), au point de conclure : “la judiciarisation de la médecine,

mythe et réalité” (18). Espérons que la CNAM (Commission

nationale des accidents médicaux) joue le rôle d’observatoire du

risque médical, amiable et contentieux (13), et permette de faire

la part entre mythe et réalité, entre dérive contentieuse et “crise

de confiance” des assureurs (13, 18), et de comprendre l’argumen-

taire des expertises et avis rendus. Dans le souci du patient, la prio-

rité est de préserver (restaurer… ?) la relation de confiance (même

s’il y a “contrat”) entre le malade et le médecin (1).

■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.Vignaud F (avocat). La judiciarisation de la médecine. Comparaison entre

droit français et droit américain. In : 13e Journée d’Éthique médicale de

l’Institut Maurice-Rapin 2003. La judiciarisation de la médecine : www.

institutmauricerapin.org

2.Turcey V (vice-président du tribunal de grande instance de Reims). 13

e

Jour-

née d’Éthique médicale de l’Institut Maurice-Rapin 2003. La judiciarisation

de la médecine : www.institutmauricerapin.org

3.Burgelin JF (procureur général Cour de cassation). La judiciarisation de la

médecine. 13

e

Journée d’Éthique médicale de l’Institut Maurice-Rapin 2003.

La judiciarisation de la médecine : www.institutmauricerapin.org

4.Beloucif S. 2

e

journée de formation Maurice-Rapin. Paris 24 juin 2005.

www.institutmauricerapin.org

5.Saadoun D. La médecine saisie par le droit. 13

e

Journée d’Éthique médicale

de l’Institut Maurice-Rapin 2003. La judiciarisation de la médecine : www.

institut mauricerapin.org

6.Dacunha-Castelle D. Enseigner le risque. Le Monde, 7 octobre 2000.

7.Prieur C. L’affaire Marie L. révèle une société obsédée par ses victimes. Le

Monde, 23 août 2004.

8. Sargos P. Infections nosocomiales et responsabilité : la nouvelle jurisprudence

de la Cour de cassation. La Lettre de l’Infectiologue 1999;XIV(7):295.

9.Lucas-Baloup I. Le microbe : une “res nullius” cause étrangère ? 4

e

Journée

de FMC de la SRLF (Société de réanimation de langue française), Paris,

26 avril 2001.

10. Thouvenin D. 2

e

Journée de formation Maurice-Rapin. Paris 24 juin 2005.

www.institutmauricerapin.org

11. Duplessis AS. Aléa thérapeutique : l’indemnisation contestée. Le Généra-

liste, 13 novembre 2001.

12. Benkimoun P. Le casse-tête de l’indemnisation des victimes d’accidents

médicaux. Le Monde, 17 février 2000.

13. Garay A (avocat à la cour d’appel de Paris) Vous avez dit “judiciarisation”

de la pratique médicale ? 13e Journée d’Éthique médicale de l’Institut Maurice-

Rapin 2003. La judiciarisation de la médecine : www.institutmauricerapin.org

14. Infectious Diseases Society of America. Guidelines for infectious diseases

specialists serving as expert witnesses. Clin Infect Dis 2005;40:1993-4.

15. Carlet J. Infections nosocomiales : halte aux fantasmes ! Le Monde, 3 jan-

vier 2004.

16. Sicard D. Protéger les malades ou s’en protéger ? Le Monde, 29 janvier

2004.

17. Bertella-Geffroy MO. Justice et santé. L’évolution des rapports justice-santé.

Revue Sève – Les tribunes de la santé – hiver 2004 , p. 21-9.

18. Helminger L, Martin D. La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité.

Revue Sève – Les tribunes de la santé – 2004;39-46.

ÉDITORIAL

6

La Lettre du Pneumologue - Volume IX - no1 - janvier-février 2006

1

/

4

100%