V I E

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 1998 51

V

I E P R O F E S S I O N N E L L E

n arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 1997 a

renversé la charge de la preuve de l’information du

patient.Alors qu’auparavant on demandait au patient de

fournir la preuve qu’il n’avait pas été correctement informé des

conséquences possibles d’une intervention, d’un examen ou d’un trai-

tement, il est maintenant demandé au médecin de fournir la ou les

preuves qu’il a correctement éclairé le patient.

Une table ronde organisée au cours de la réunion “Décisions difficiles

en Hépatogastroentérologie” qui s’est tenue à Nancy le 19 septembre

1997, a rassemblé les différents acteurs potentiels d’une procédure

judiciaire (à l’exception du patient !).

Participants à la table ronde : Le Dr P.Anciaux (gastroentérologue,

médecin-conseil de compagnies d’assurances ;le Pr M.A. Bigard,

(hépatogastroentérologue, animateur de la table ronde) ; le Pr H.

Coudane (chirurgien orthopédiste, médecin légiste, expert près la

Cour de Cassation) ;Maître J.G. Gaucher (avocat) ; M. A. Leducq

(vice-président du Tribunal Administratif de Nancy) ;Mme Vallée (vice-

présidente du Tribunal de Grande Instance de Nancy) ; M. J. Picard

(juriste au sou Médical).

La synthèse de la table ronde a été réalisée par Mlle A . B i g a r d , j u r i s t e .

Pr Bigard : Pouvez-vous nous rappeler les différentes juridictions

dont relèvent les médecins de ville et ceux de l’hôpital.

M Leducq :Le système juridictionnel français est dual :

• les juridictions les plus connues sont celles de l’ord r e judiciaire, c h a r-

gées de trancher les litiges opposant des personnes de droit privé ;

•les juridictions administratives, quant à elles, règlent les litiges met-

tant en cause une personne publique.

Cette distinction a des implications concrètes sur la responsabilité

hospitalière. En effet, les établissements hospitaliers peuvent être soit

des établissements publics administratifs, dont la responsabilité admi-

nistrative relève des juridictions administratives, soit des établisse-

ments privés dont le contentieux relève du juge judiciaire (responsa-

bilité privée).

Depuis quelques années, on constate que les règles appliquées par les

deux ordres de juridiction sont de plus en plus proches, mais elles

n’en restent pas moins juridiquement autonomes. Ainsi, l’arrêt de la

Cour de Cassation du 25 février 1997 étant celui d’une juridiction

judiciaire, n’aura aucun “poids” s’il est invoqué devant une juridiction

administrative.

Devant les juridictions administratives, seule la responsabilité de l’hô-

pital public peut être recherchée, et de plus, uniquement sur le fon-

dement de la faute.Un patient ne peut attaquer devant le juge admi-

nistratif le médecin en tant que personne privée.

Le patient doit prouver qu’il a subi un préjudice qui résulte d’une

faute commise par le service. Toutefois, le juge est devenu depuis

quelques années plus exigeant vis-à-vis de l’hôpital puisqu’il admet

dans certains cas la responsabilité sans faute. Ainsi, il a été admis

qu’un centre de transfusion sanguine dépendant d’un hôpital public,

qui contamine un patient par transfusion, est responsable du préjudi-

ce subi, même s’il n’était pas possible,en l’état des connaissances

scientifiques, de lutter contre cette infraction.

Le principe reste toutefois celui de la responsabilité pour faute,

comme par exemple pour défaut d’information du patient.

En effet, avant une intervention, le médecin doit recueillir le consen-

tement du patient, après l’avoir informé des risques encourus. Cette

obligation d’information est variable :

•selon la nature de l’intervention :lorsque le défaut d’intervention

entraîne un risque vital et qu’aucune autre alternative thérapeutique

n’est envisageable, le défaut d’information n’est pas constitutif d’une

faute ;

•selon le taux de probabilité de voir le risque se révéler :lorsque le

risque est très faible,le fait de ne pas avoir informé le patient ne

constitue pas une faute pour l’hôpital.

Le consentement éclairé en endoscopie digestive

•Une table ronde organisée par M.A. Bigard

U

La rubrique “Vie professionnelle” doit être vivante. Elle prendra souvent la forme d'une tribune libre dans laquel-

le chacun des acteurs de notre spécialité pourra exprimer ses idées et réflexions. Les auteurs s'engageront per-

sonnellement sur

le fond et sur la forme, et le comité de rédaction n'exercera aucune censure

afin que toutes les idées puissent être exprimées.

À côté des billets d'humeur, nous souhaiterions publier des articles de réflexion concernant notre spécialité et

son évolution. Par exemple, nous susciterons un large débat autour de la mise en place de la Formation Médicale

Continue

et du rôle de chacun des acteurs de notre spécialité.

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 199852

L’arrêt de la Cour de Cassation, qui ne concerne que les hôpitaux pri-

vés relevant du juge judiciaire, pose le problème de savoir s’il appar-

tient au patient d’apporter la preuve qu’il n’a pas reçu l’information

nécessaire, ou à l’hôpital de prouver le contraire.

Les juridictions administratives ont, en la matière, des règles de fonc-

tionnement relativement souples. En principe,le défaut d’information

est une faute que le patient doit prouver. Cependant, cette preuve est

très difficile à rapporter. Aussi, en pratique,le juge administratif va

appliquer la méthode de la balance, c’est-à-dire attendre du défenseur

de l’hôpital qu’il apporte des éléments d’information proportionnés

aux preuves fournies par le malade.

Pour résumer,il n’y a pas de règle absolue et le juge se forgera une

conviction au vu des circonstances d’espèce et des affirmations du

patient et du médecin. L’avocat a donc un rôle à jouer pour empor-

ter la conviction du juge.

Pr Bigard : Dans la pratique, est-il préférable de se mettre dans les

conditions de pouvoir ap p o rter la pre u ve de l’information du malade ?

M. Leducq :Il est certain qu’il est souhaitable que le médecin soit

en mesure d’apporter la preuve qu’il a fourni une information suffi-

sante au patient. Les juridictions administratives n’ont pas encore

tranché sur la nature de cette preuve : la signature d’un document

d’information stéréotypé suffit-elle ou faut-il une information person-

nalisée ?

Pr Bigard : Mme Vallée, pouvez-vous nous donner votre point de

vue sur l’arrêt de la Cour de Cassation et sur ses implications pra-

tiques ?

Mme Vallée : Je tiens avant tout à préciser que devant les juridic-

tions judiciaires, la responsabilité des médecins est d’abord d’ordre

contractuel. C’est une obligation de moyens qui consiste à apporter

au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux don-

nées actuelles de la science.Dans cette optique,le médecin doit

informer le patient, lors d’une intervention ou de la mise en route

d’un traitement, d’une part, de la nature et de l’évolution prévisible de

sa maladie et d’autre part, des soins préconisés et des risques inhé-

rents. Le code de déontologie précise que le médecin doit une infor-

mation loyale, claire et appropriée sur l’état du patient, les investiga-

tions qui lui sont proposées tout au long de sa maladie en tenant

compte de la personnalité du patient et en veillant à sa compréhen-

sion, sauf en cas d’urgence et risque vital immédiat.

Avant toute intervention ou traitement, le patient doit donc donner

son consentement libre et éclairé après avoir été convenablement

informé des risques encourus.

Le médecin, qui n’a pas au préalable informé le patient, engage sa res-

ponsabilité, même sans faute,si le risque se réalise.

La charge de la preuve incombait au malade depuis un arrêt de 1951.

L’arrêt du 25 février 1997 renverse cette jurisprudence puisqu’il

appartient désormais au médecin de démontrer qu’il a fourni au

patient l’information exigée.Il est fondé sur l’article 1315 du Code

Civil dont le 1

er

alinéa pose le principe selon lequel celui qui exige

l’exécution d’une obligation doit la prouver et dont le 2

e

alinéa

indique que celui qui se prétend libéré de cette obligation doit appor-

ter la preuve qu’il s’est exécuté.

La position antérieure de la Cour de Cassation était très largement

controversée en doctrine et avait déjà donné lieu à des décisions

contraires devant des juridictions de première instance.Sous le cou-

vert de la présomption, elle avait aussi admis la responsabilité du

médecin sans faute démontrée.

Pr Bigard : Le juge est-il lié par cet arrêt de la Cour de Cassation ?

Mme Vallée : Les arrêts de la Cour ne sont pas normatifs mais les

tribunaux de première instance s’y réfèrent s’ils veulent éviter de voir

leurs jugements cassés en cas de pourvoi devant la Cour.

Une autre question essentielle est de savoir s’il ne peut être considé-

ré comme malvenu d’évoquer avec le patient un certain nombre de

risques peu graves et/ou peu fréquents. Le patient pourrait en effet

renoncer à un traitement important.

Sans prendre expressément parti, la jurisprudence n’impose pas pour

l’instant au médecin de mentionner les risques exceptionnels.

Pr Bigard : Qu’entend-on par exceptionnel ?

Mme Vallée : Les notes et commentaires récents vont dans le sens

d’une information totale du patient :tous les risques, même excep-

tionnels, devraient être évoqués lorsqu’ils sont susceptibles d’engen-

drer des conséquences graves.

Cette position n’a pas été formellement reprise par la Cour de

Cassation mais l’a, d’ores et déjà, été par la Cour d’Appel de Paris.

Un autre problème est de savoir comment rapporter la preuve de

l’information du patient. La Cour de Cassation a récemment rappelé

qu’il n’était pas nécessaire de fournir une preuve écrite puisque la

preuve peut être rapportée par tout moyen.

Mais concrètement, quels pourraient être les éléments de preuve

autres que le dossier médical ou des documents contractuels ? Une

proposition consisterait à élaborer des schémas généraux de risques

à soumettre au malade selon la typologie de l’intervention prévue.

Le dernier point que je souhaite évoquer est la portée de l’arrêt de

la Cour de Cassation :il ne vise pas seulement les médecins mais

toutes les professions tenues à une obligation d’information, c’est-à-

dire celles qui mettent face à face un “sachant” et un “profane”. C’est

le cas notamment des notaires, des experts-comptables ou des avo-

cats.

Pr Bigard : Est-ce que cet arrêt facilite le travail d’un expert près

la Cour de Cassation ?

Pr Coudane :L’arrêt du 25 février 1997 a le mérite de clarifier la

situation. L’information donnée au patient doit être simple, approxi-

mative, intelligible et loyale.Dans le cas classique du bûcheron vosgien

présentant une lésion méniscale :“Moi faire arthroscopie à toi, toi

peut-être mourir mais toi peut-être guérir” est une information !

Les experts connaissent la difficulté de faire passer une information

médicale au patient. Depuis le 25 février 1997, cette information est

une quasi-obligation dont le non-respect pourra engager votre res-

ponsabilité. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins souhaite

élaborer des documents à faire signer aux malades.

Toutefois, il faut remarquer que l’on a constaté que dans le cas des

expérimentations médicales par la loi Huriet qui exige un consente-

ment libre, éclairé et signé, un tiers des patients ne savaient pas exac-

tement ce qu’on leur faisait, alors qu’ils avaient reçu une information

préalable.

Les conseils que je peux vous donner sont de tenir correctement à

jour les dossiers médicaux et de lire le Code Pénal pour connaître

vos droits et obligations.

Je voudrais conclure en précisant la mission des experts. Ils sont char-

gés par les juges de répondre à des questions extrêmement précises

V

I E P R O F E S S I O N N E L L E

La Lettre de L’Hépato-Gastroentérologue - n° 1 - février 1998 53

en appliquant la méthode des standards. Le médecin qui n’a pas donné

une information suffisante au patient est en-dessous du standard et il

engage donc sa responsabilité.

L’arrêt de la Cour de Cassation va obliger les médecins à donner une

information plus intelligible,tout aussi approximative mais certaine-

ment plus loyale vis-à-vis des patients.

Pr Bigard : Quel est, sur cette question, l’avis de l’avocat qui peut

soit défendre le médecin, soit être le conseil du requérant ?

Me Gaucher : L’obligation d’information est née,s’est développée

et se traduit aujourd’hui dans cet arrêt, mais aussi dans le code de

déontologie, pour pallier l’impossibilité presque totale des malades à

se faire indemniser les conséquences d’un dommage subi au cours

d’une intervention. En effet, il était très difficile de prouver la faute du

médecin.

Le risque est aujourd’hui transféré du malade au médecin. L’arrêt de

la Cour est d’application très large,ainsi qu’en témoigne la phrase sui-

vante : “Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement

tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la preu-

ve de l’exécution de cette obligation”.

Le bouleversement est moins théorique que pratique.Par exemple,

un examen de dépistage qui n’est pas anodin, tel que l’endoscopie,

parce qu’il comporte des risques importants, emporte une obligation

d’information particulièrement contraignante.

Par contre, cette obligation sera appréciée moins sévèrement si l’in-

tervention devient urgente et indispensable (comme un examen en

urgence en cas d’hémorragie grave).

Quant à la preuve, la pratique nous dira quelles seront les précautions

à prendre par le médecin. Mais je pense qu’une information trop

abondante sur tous les risques possibles et imaginables ne permettra

pas au médecin de se couvrir.

Pr Bigard : Trop d’information tue l’information.

Je souhaiterais maintenant que l’on puisse préciser les conséquences

pratiques, et notamment financières, de cet arrêt. Le consentement

deviendra en effet plus difficile à obtenir,ce qui aboutira à faire moins

d’actes. Parallèlement, il faut espérer que les assureurs spécialisés

dans la couverture du risque médical prendront l’initiative de créer

un fonds spécifique pour indemniser les accidents médicaux.

M. Picard : Avant cet arrêt, les tribunaux avaient déjà adopté une

démarche pragmatique face à la difficulté pour le patient d’apporter

la preuve d’une mauvaise information et estimaient, dans certains cas,

que l’information n’avait pas été suffisante. Aujourd’hui, dans la nou-

velle configuration juridique créée par la Cour de Cassation, faut-il

faire signer au malade un document ? Si la réponse est positive, ce

document doit-il être très détaillé ou se contenter de formaliser l’ac-

cord du patient au traitement ?

Plusieurs solutions sont envisageables : remettre une information

écrite sans signature ou ne pas remettre d’information écrite mais

informer par une note le médecin-traitant (ce qui constituera un élé-

ment de preuve).

Tout dépendra de la rigueur avec laquelle les magistrats du fond

apprécieront le caractère suffisant ou non de la preuve rapportée.

Il est difficile pour l’instant de dire quelles sont les précautions à

prendre mais,à mon avis, la remise d’un document écrit, simple et rai-

sonnable, me paraît être un bon compromis.

L’Ordre des Médecins a demandé à toutes les sociétés savantes de

réfléchir à ce problème.

En tout cas, il me paraît évident que le médecin doit avoir vu le mala-

de avant toute intervention, ce qui n’est pas, je crois, toujours le cas.

La véritable question est de savoir si, à terme,le législateur accepte-

ra de distinguer :

•le risque médical fautif pour lequel il est normal que l’assureur paye

pour répondre de la faute du médecin qui a cotisé ;

•du risque médical non fautif qui, s’il relève dans tous les cas de la res-

ponsabilité du médecin, et donc de son assureur, conduira à une haus-

se inévitable des cotisations.

Les assureurs attendent avec impatience une loi qui éviterait de

mettre tout risque médical à la charge du médecin car les tribunaux

reconnaissent pour l’instant au coup par coup l’aléa thérapeutique.

Dr Anciaux :Je voudrais préciser le rôle du médecin-conseil des

compagnies d’assurances. Il doit aider les praticiens dont la responsa-

bilité est mise en cause par un tiers, notamment lors des opérations

d’expertise ordonnées par un juge.Il peut aussi vous aider à collecter

des informations auprès d’un patient.

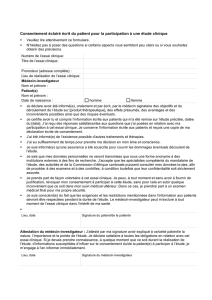

Pr Bigard : Je vous invite à prendre connaissance de deux docu-

ments. L’un émane de la Société Française d’Endoscopie Digestive et

l’autre d’une société commerciale qui vend des informations concer-

nant la gastroscopie et la coloscopie.Le dernier mentionne la

remarque du médecin auquel le patient informé annonce son inten-

tion de renoncer à une intervention :“L’examen a été refusé au terme

de l’information, le patient est informé des suites à craindre”. N’y-a-

t’il pas là une forme de pression du médecin ? La jurisprudence tran-

chera cette question de l’information du patient.

Y a-t-il des questions dans la salle ?

M. le Bâtonnier Humbert : Il faut mentionner le cas où le

médecin, en procédant à une intervention, outrepasse le consente-

ment du malade en faisant par exemple une exérèse du sein plus large

car, au cours de l’opération, il s’est rendu compte que la tumeur est

cancéreuse.

La patiente assigne tout de même le médecin en justice parce qu’elle

estime n’avoir pas donné son consentement à une telle intervention.

Le tribunal a rejeté sa demande en soulignant qu’elle n’a subi aucun

préjudice découlant de cette absence de consentement.

Cet exemple souligne l’intérêt de mesurer le préjudice qui résulte

pour le patient de son manque d’information.

Dr Delanoë :Faut-il laisser un délai légal de réflexion au malade

pour relire les formulaires médicaux ?

Mme Vallée : Il faut agir dans le sens d’un dialogue entre le mala-

de et le médecin, ce qui n’entraîne pas nécessairement l’institution

d’un délai de réflexion.

Dr Brucker : La responsabilité doit-elle peser sur le médecin géné-

raliste qui conseille au patient de consulter un spécialiste,ou sur

celui-ci, comme c’est mon avis ?

Maître Humbert : D’autant plus que le généraliste peut être

quasi profane vis-à-vis du spécialiste dans un domaine particulière-

ment pointu.

Mme Vallée : L’information exigée du généraliste ne sera, bien sûr,

pas celle qui sera exigée du spécialiste.

Pr Bigard : Je remercie tous les patients de la table ronde pour

leurs remarquables interventions et l’auditoire pour ses questions

pertinentes. ■

1

/

3

100%