Lire l'article complet

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue • Vol. XVII - n° 1 - janvier-février 2014 | 11

EVIDENCE-BASED MEDICINE

Hépatologie

Antibioprophylaxie primaire

de l’infection du liquide d’ascite : oui,

mais seulement en cas de cirrhose grave

Arnaud Pauwels, Gonesse.

complications pendant l’hospitalisation, durée de

séjour), la différence était à chaque fois en faveur

de la stratégie restrictive.

Ces résultats suggèrent que, chez les patients présen-

tant une hémorragie digestive haute, une stratégie

transfusionnelle consistant à ne pas transfuser tant

que le taux d’hémoglobine est supérieur à 7 g/dl est

sûre et bénéfi que. Bien évidemment, cette stratégie

doit s’ajuster à l’état du patient (âge, antécédents

cardiovasculaires, etc.). Par ailleurs, si elle est valable

à la phase aiguë de l’hémorragie, la correction ulté-

rieure d’une anémie sévère peut être justifi ée chez

les patients fragiles (par exemple, les cirrhotiques

avec un score de Child-Pugh C). ■

Références bibliographiques

1. Conférence de consensus. Complications de l’hypertension

portale chez l’adulte. Gastroenterol Clin Biol 2004;28:B324-34.

2. Villanueva C, Colorno A, Bosch A et al. Transfusion strate-

gies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med

2013;368(1):11-21.

L’antibioprophylaxie primaire permet de prévenir la survenue d’une infec-

tion du liquide d’ascite (ILA) chez les patients cirrhotiques ascitiques

avec un taux bas de protéines dans l’ascite (< 15 g/l), mais elle favorise

l’émergence de bactéries résistantes. Les recommandations actuelles

sont d’en réserver l’indication aux patients présentant une insuffi sance

hépatique sévère et un état hémodynamique précaire, tout particulière-

ment s’ils sont en attente d’une transplantation hépatique.

Ce qu’il faut retenir

niveau

de preuve

2

D

ans une enquête de pratique récente, 72 %

des hépatologues français déclaraient pres-

crire une antibioprophylaxie primaire de l’ILA

– par exemple, par l’administration à long terme

d’un antibiotique chez un patient cirrhotique asci-

tique sans antécédent d’ILA – dès lors que le taux de

protéines dans l’ascite était inférieur à 10-15 g/l (1).

Pour la moitié d’entre eux, cette prescription était

courante. Les quinolones, et tout particulièrement

la norfl oxacine, étaient de loin les plus utilisées. Les

recommandations des sociétés savantes sont pour-

tant prudentes sur le sujet, car une telle prophylaxie

favorise l’émergence de bactéries résistantes.

La question est de trouver le meilleur compromis

entre le bénéfi ce clinique de l’antibioprophylaxie et

son impact sur l’épidémiologie microbienne, mais

pour cela nous ne disposons que de peu d’études

conparatives. Dans l’essai rapporté par J. Fernandez

et al. en 2007 (2), tous les patients inclus avaient

une cirrhose grave, défi nie par un score de Child-

Pugh supérieur ou égal à 9, une insuffi sance rénale

(créatininémie > 105 μmol/l) ou une hyponatrémie

(< 130 mmol/l). Chez ces patients, la norfl oxacine,

comparée au placebo, diminuait la probabilité à 1 an

de développer une ILA (7 versus 61 % ; p < 0,001)

ou un syndrome hépatorénal (28 versus 41 % ;

p = 0,02). À 3 mois, la survie était améliorée (94

versus 62 % ; p = 0,003), tandis qu’à 1 an, le bénéfi ce

était moindre, à la limite de la signifi cativité (60

versus 48 % ; p = 0,05). Des résultats comparables

ont été obtenus avec la ciprofl oxacine (3).

Si un taux bas de protéines dans l’ascite est prédictif

de la survenue d’une ILA (20 % à 1 an), ce paramètre

est jugé insuffi sant pour défi nir le sous-groupe de

patients devant bénéfi cier d’une antibioprophylaxie

primaire. Les dernières recommandations de l’Euro-

pean Association for the Study of the Liver (EASL)

12 | La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue • Vol. XVII - n° 1 - janvier-février 2014

EVIDENCE-BASED MEDICINE Hépatologie

indiquent que cette antibioprophylaxie doit être

réservée aux patients cirrhotiques ascitiques ayant

un taux de protéines dans l’ascite inférieur à 15 g/l,

présentant une insuffi sance hépatique sévère et

dont l’état hémodynamique est précaire (4). Cela

s’applique tout particulièrement aux patients en

attente de transplantation hépatique, afi n de leur

donner le maximum de chances de bénéfi cier d’une

greffe. ■

Questions

non résolues

» Quel est le bénéfi ce

à long terme de cette

antibioprophylaxie ?

» Quel serait l’impact

de sa généralisation sur

l’épidémiologie des infec-

tions bactériennes chez le

malade cirrhotique ?

Références bibliographiques

1. Thevenot T, Degand T, Grelat N et al. A French national survey

on the use of antibiotic prophylaxis in cirrhotic patients. Liver Int

2013;33(3):389-97.

2. Fernandez J, Navasa N, Planas R et al. Primary prophylaxis of

spontaneous bacterial peritonitis delays hepatorenal syndrome and

improves survival in cirrhosis. Gastroenterology 2007;133(3):818-24.

3. Terg R, Fassio E, Guevara M et al. Ciprofl oxacin in primary prophy-

laxis of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis: a randomized,

placebo-controlled study. J Hepatol 2008;48(5):774-9.

4. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical

practice guidelines on the management of ascites, spontaneous

bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis.

J Hepatol 2010;53(3):397-417.

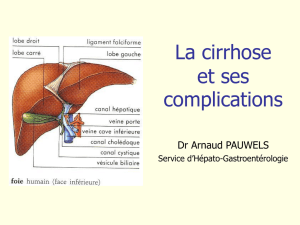

La cirrhose n’est pas un stade homogène, mais peut être divisée en stades

de progression clinique, hémodynamique ou de quantifi cation de la fi brose.

La cirrhose peut régresser si la maladie hépatique est traitée suffi sam-

ment tôt.

La régression de la cirrhose a surtout été démontrée avec la guérison

virologique de l’hépatite C et la viro-suppression prolongée de l’hépatite B.

La présence d’une comorbidité, comme un syndrome métabolique, diminue

les chances de régression de la cirrhose.

La régression de la cirrhose est associée à la diminution de la morbi-

mortalité.

La régression de la cirrhose est un processus habituellement lent dont la

réalité ne peut être appréciée de manière faible que par la comparaison

de l’histologie hépatique avant et après le traitement.

Ce qu’il faut retenir

P

endant longtemps, la cirrhose a représenté le

stade ultime et défi nitif des maladies chro-

niques du foie, à partir duquel les compli-

cations pouvaient survenir. Depuis une dizaine

d’années, cette conception a été remise en cause,

et 2 autres idées sont apparues : premièrement, la

cirrhose n’est pas un stade homogène, et, deuxiè-

mement, la cirrhose peut régresser si la maladie

hépatique est traitée suffi samment tôt.

La cirrhose n’est pas un stade

homogène

La cirrhose est définie histologiquement par de

la fi brose formant de larges septa, désorganisant

la structure normale du foie et délimitant des

nodules de régénération. Parmi les scores de fi brose

publiés, le score METAVIR, dans lequel la cirrhose

est représentée par le stade F4, est sans doute le

plus utilisé. Cependant, au sein de la cirrhose, il a

été montré qu’il existait une gradation concernant

l’aspect clinique, la quantifi cation de la fi brose et

l’hypertension portale (tableau) [1, 2]. À partir des

données de la littérature, il a ainsi été décrit 4 stades

de cirrhose (1) avec un risque de mortalité crois-

sant (tableau). La concordance entre ces stades

de cirrhose, les données cliniques et les résultats

des tests non invasifs de fi brose, et notamment du

FibroScan®, n’est pas encore bien établie.

La cirrhose peut régresser

si la maladie hépatique

est traitée suffi samment tôt

La cirrhose est un processus évolutif (2). Alors que sa

réversibilité était établie dans des pathologies rares,

comme les hépatites auto-immunes et les cirrhoses

biliaires secondaires, c’est avec le traitement de

pathologies fréquentes, comme l’hépatite B ou C,

La régression de la cirrhose

est-elle possible ?

Philippe Sogni, Paris.

niveau

de preuve

1a

1

/

2

100%