Endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native aortique

118 CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 118-120

Endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native

aortique chez un patient d’origine marocaine

porteur de prothèse valvulaire mitrale

Ghita Saghi1*, Loubna Salaheddine1, Diae Mahjoubi1, Hicham Benyoussef2,

Rochdi Sayeh2, Jamila Zarzur1, Mohamed Cherti1

RÉSUMÉ Mots clés : Coxiella Burnetii, prothèse valvulaire cardiaque, endocardite.

L’endocardite infectieuse à Coxiella Burnetii est extrêmement rare et représente le chef de file des endocardites infectieuses à hémocultures négatives.

Nous rapportons le cas d’un patient d’origine marocaine porteur d’une prothèse mécanique en position mitrale et d’une insuffisance aortique odérée,

et chez qui le diagnostic d’une endocardite infectieuse à fièvre Q sur valve native aortique a été posé. Il a été mis sous hydroxychloroquine et doxycy-

cline et a bénéficié une année plus tard, devant l’aggravation de la fuite aortique, d’un remplacement valvulaire aortique. Ce cas clinique est pertinent

de par l’absence d’atteinte de la prothèse mécanique.

ABSTRACT Keywords: Coxiella Burnetii, heart valve prosthesis, endocarditis.

Q fever endocarditis is rare but is considered the most important infective endocarditis with negative blood cultures. We report the case of a

Moroccan patient with moderate aortic insufficiency who carried a mechanical prosthesis in the mitral position and was hospitalized for conges-

tive heart failure with fever. The diagnosis of Q fever endocarditis of the native aortic valve was made, and the patient was put on doxycycline

and hydroxychloroquine. He underwent aortic valve replacement one year later, due to worsening aortic regurgitation. This case is relevant

because the mechanical prosthesis was not affected.

1. Service de cardiologie B, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.

2. Service de cardiologie A, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.

* Auteur correspondant : [email protected]

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec la publication de cet article.

1. INTRODUCTION

La fièvre Q (FQ) est une zoonose ubiquitaire [1] causée par

Coxiella Burnetii, petite bactérie intracellulaire gram néga-

tif dotée d’une infectiosité majeure [2]. Son réservoir est très

vaste [1] et les humains sont des hôtes accidentels.

La fièvre Q provoque le plus souvent une primo-infection

asymptomatique et évolue vers la chronicité dans 1 à 5 % des

cas (infection durant plus de 6 mois). Ceci se voit particu-

lièrement chez les valvulaires ou les porteurs d’une anoma-

lie vasculaire, les immunodéprimés ou encore les femmes

enceintes [3,4]. La forme chronique se manifeste sous forme

d’endocardite infectieuse dans 73 % des cas. Cette dernière

est mortelle en absence de traitement et sa présentation cli-

nique est caractérisée par un grand polymorphisme [5], d’où

l’intérêt de l’évoquer de principe.

Nous rapportons l’observation d’un patient porteur d’une pro-

thèse mécanique en position mitrale, et qui a présenté une

endocardite à Coxiella Burnetii sur valve native aortique,

épargnant la prothèse mécanique.

2. OBSERVATION

Un patient de 37 ans était hospitalisé au service de cardiolo-

gie pour dyspnée de repos et fièvre intermittente à 38,5 °C

depuis 5 mois. Il est porteur d’une prothèse mécanique en

position mitrale depuis 3 ans et d’une fuite aortique modé-

rée d’origine rhumatismale. L’examen cardiaque objectivait

un souffle diastolique d’insuffisance aortique tandis que les

bruits d’ouverture et de fermeture de la prothèse mitrale

étaient normaux. On notait par ailleurs une hépatomégalie,

une splénomégalie, un purpura pétéchial aux jambes et un

hippocratisme digital.

Sur le plan biologique, on avait rapporté un syndrome inflam-

matoire franc avec un taux de leucocytes normal et pas de

lymphopénie. De plus, le bilan rénal était perturbé : protéi-

nurie positive à 1 g/jour, une hématurie microscopique et une

clairance de la créatinine à 40 mL/min. Les hémocultures ré-

alisées (y compris sur milieu de Sabouraud) étaient négatives.

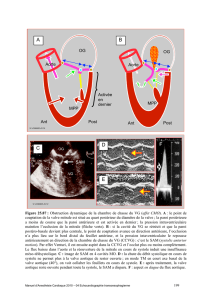

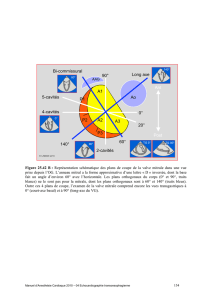

L’échocardiographie transthoracique avait mis en évidence

une végétation sur le versant ventriculaire de la sigmoïde

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 118-120 119

c a s c l i n i q u e

aortique postérieure [figure 1], une insuffisance aortique modé-

rée et un ventricule gauche dilaté mais de bonne fonction

systolique. Par ailleurs, la prothèse mitrale fonctionnait cor-

rectement et l’échocardiographie transœsophagienne (ETO)

n’avait pas retrouvé d’argument en faveur d’une endocardite

sur prothèse mécanique [figure 2].

Devant ce tableau d’endocardite infectieuse sur valve native,

à hémocultures négatives, plusieurs sérologies (HIV, HVC,

HVB, Brucellose, typhoïde…) étaient réalisées, dont celle de

Coxiella Burnetii qui était très positive avec un titrage à 4 000

des IgG anti-phase I par la technique d’immunofluorescence

indirecte. Un traitement à base de doxycycline (200 mg/jour)

et d’hydroxychloroquine (600 mg/jour) était alors instauré.

Le contrôle sérologique à 12 mois avait noté une baisse de la

dilution d’Ig G à 2048, en faveur d’une bonne réponse aux

antibiotiques. Cependant, l’aggravation de la fuite aortique,

et la survenue d’une dysfonction ventriculaire gauche avaient

motivé la réalisation d’un remplacement valvulaire aortique

par prothèse mécanique.

L’intervention chirurgicale s’était déroulée sous circulation ex-

tracorporelle après sternotomie médiane. L’exploration peropé-

ratoire de la valve aortique retrouvait une végétation de 4 mm [fi-

gure 3]. La valve aortique native était alors réséquée en monobloc.

L’exploration de la prothèse valvulaire mitrale confirmait

l’absence de signe d’endocardite infectieuse sur celle-ci et

l’absence de fuites paraprothétiques mitrales [figure 4]. Une

prothèse mécanique à double ailette avait été implantée en

position aortique. Les suites opératoires étaient simples, et

l’évolution clinique satisfaisante. Le contrôle échocardiogra-

phique postopératoire immédiat était favorable. Le patient est

toujours sous biantibiothérapie.

3. DISCUSSION

L’endocardite infectieuse à FQ est rare : on dépiste 1 nouveau

cas par an et par million d’habitants. Elle représente 8 % de

l’ensemble des endocardites à hémocultures négatives, dont

plus de 50 % surviennent sur une prothèse valvulaire [6].

Le tableau clinique habituel est celui d’un patient porteur

d’une valvulopathie avec des anomalies cliniques aspéci-

fiques : altération de l’état général, frissons, sueurs nocturnes.

Les formes diagnostiquées tardivement comprennent une

insuffisance cardiaque, une hépatomégalie, une splénoméga-

lie, un purpura des extrémités et un hippocratisme digital [7].

Tous ces signes ont été retrouvés chez notre patient où le dia-

gnostic a été porté avec plusieurs mois de retard.

Figure 4. Vue chirurgicale de la prothèse valvulaire mitrale en place

qui est sans anomalie.

Figure 1. Coupe parasternale grand axe transthoracique montrant

une végétation volumineuse sur la sigmoïde aortique postérieure.

Figure 2. ETO : coupe apicale 4 cavités montrant l’absence

de végétation sur la prothèse mitrale.

Figure 3. Vue chirurgicale de la valve aortique montrant

une végétation de 4 mm à travers l’aortotomie.

120 CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE - 2014 ; 18(2) : 118-120

endocardite à coxiella burnetii

Sur le plan échocardiographique, les végétations peuvent

manquer totalement à l’ETT, imposant le recours à l’ETO.

Quand elles sont présentes, leur taille n’est pas corrélée à la

durée d’évolution. La curiosité de notre observation tient à

l’atteinte exclusive de la valve native, épargnant la prothèse

mécanique.

Le diagnostic biologique de certitude repose sur l’immuno-

fluorescence indirecte : un titre d’IgG supérieur ou égal à 800

contre les antigènes de la phase I suffit à faire évoquer une in-

fection chronique [8]. Par ailleurs, Coxiella Burneti peut être

isolée en culture ou mise en évidence par PCR sur sérum.

La meilleure thérapeutique actuelle est l’association doxycy-

cline (200 mg/jour) et hydroxychloroquine (600 mg/jour). La

durée du traitement est au moins de 18 mois sur valve native

et de 24 mois sur prothèse valvulaire. Elle est conditionnée

par l’évolution de la sérologie.

L’indication du traitement chirurgical est la même que pour

les autres EI. On y a recours dans 45 % des cas selon les der-

nières études [9]. Le remplacement valvulaire ne sera effec-

tué qu’après 3 semaines d’antibiothérapie. Une surveillance

rigoureuse et prolongée après l’arrêt du traitement s’impose

car une récidive est toujours possible.

4. CONCLUSION

L’endocardite infectieuse à FQ est une maladie rare mais grave

en l’absence de traitement. Son expression clinique est peu spé-

cifique. Ainsi, il faut savoir l’évoquer de principe devant tout

tableau de maladie systémique chez un valvulaire et a fortiori

si les hémocultures conventionnelles sont négatives. Son dia-

gnostic repose sur l’IFI et son traitement se base sur une bianti-

biothérapie prolongée comprenant l’hydroxychloroquine et la

doxycycline, associée parfois à la chirurgie. Enfin, elle nécessite

un long suivi clinique, sérologique et échocardiographique afin

de guetter une éventuelle rechute, toujours possible plusieurs

années après un traitement bien conduit.

n

1. Million M, Lepidi H, Raoult D. Fièvre Q: actualités diagnostiques et théra-

peutiques. Médecine et maladies infectieuses 2009;39(2):82-94.

2. Maurin M, Raoult D. Q fever. Clin Microbiol Rev 1999;12:518-53.

3. Raoult D, Tissot-Dupont H, Foucault C et al. Q fever 1985-1998. Clini-

cal and epidemiologic features of 1,383 infections. Medecine (Baltimore)

2000;79(2):109-23.

4. Fenollar F, Thuny F, Xeridat B, Lepidi H, Raoult D. Endocarditis after Q fever

in patients with previously undiagnosed valvulopathies. Clin Infect Dis 2006;

42(6):818-21.

5. Landais C, Aletti M, Soureau JB et al. Mental confusion and fever in a

77-year-old patient. Rev Med Interne 2010;31(2):153-6.

6. Auzary C, Pinganaud C, Launay O et al. Endocardites à Coxiella Burnetii

sur prothèse : 6 observations. Rev Med Interne 2001;22(10):948-58.

7. Tissot Dupont H, Raoult D, Brouqui P et al. Epidemiologic features and

clinical presentation of acute Q fever in hospitalized patients: 323french cases.

Am J Med 1992;93(4):427-34.

8. Fournier PE, Marrie TJ, Raoult D. Diagnostic of Q fever. J Clin Microbiol

1998;36(7):1823-34.

9. Gunn TM, Raz GM, Turek JW, Farivar RS. Cardiac Manifestations of

Q Fever Infection: Case Series and a Review of the Literature. J Card Surg

2013;28(3):233-7.

RÉFÉRENCES

1

/

3

100%