C Recherche avancée et appliquée chez le sujet âgé COMPTE-RENDU

84 | La Lettre du Cancérologue • Supplément 2 au vol. XXI - n° 6 - juin 2012

COMPTE-RENDU

ETANALYSE

Chicago 2012

Recherche avancée

et appliquée chez le sujet âgé

Oncogeriatry 2012: progress in clinical and biological research

E. Carola*

* Unité pilote de coordination en

oncogériatrie, chef du pôle d’onco-

logie médicale, groupe hospitalier

public du sud de l’Oise ; Société

franco phone d’oncogériatrie.

C

ette année, l’oncogériatrie était très repré-

sentée, en particulier dans des sessions

spécifi ques, qui se sont déclinées en 4 temps

principaux :

➤la recherche clinique ;

➤le ciblage physique et génomique ;

➤les traitements adjuvants ;

➤

la prise en charge de la maladie à un stade

avancé.

Par ailleurs, des études oncogériatriques ont trouvé

leur place dans les sessions d’organes, confi rmant le

rôle transversal indispensable de cette spécifi cité.

Recherche clinique

en oncogériatrie :

constat statistique, concept

méthodologique, exemple

pratique

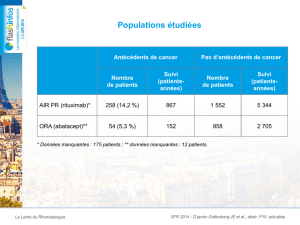

La représentation des patients âgés de plus de

75 ans reste très faible dans les études de recherche

clinique de phases II et III, comme l’a constaté le

Dr Mooney à partir des données démographiques

des populations incluses dans les essais cliniques du

NCI (Clinical Trials Cooperative Group). De 2001 à

2010, force est de constater que le taux d’inclusion

de ces patients est resté modeste (9 % de la totalité

des inclusions). Il varie bien évidemment selon la

localisation tumorale et le traitement proposé. Les

tumeurs du sein, qui concernent 40 % des sujets

inclus dans ces essais, n’apportent une contribution

que de 4 % en termes de sélection de malades âgées

(l’hormonothérapie étant très souvent privilégiée

avec l’âge). À l’opposé, les tumeurs génito-urinaires,

qui ne constituent que 11 % de la population

recrutée dans la totalité des essais, impliquent près

de 20 % des patients âgés, traités, en particulier,

pour la maladie prostatique (tableau I). Ainsi, une

réfl exion au NCI sur les modalités de conduite de

la recherche clinique chez le patient âgé constate

qu’actuellement les informations sont obtenues à

partir d’analyses poolées rétrospectives, d’études

de sous-groupes âgés dans des essais prospectifs

et, enfi n, de protocoles plus récents spécifi ques aux

sujets âgés. Une certaine ambiguïté persiste sur la

reconnaissance de l’âge limite qui défi nit la popu-

lation âgée, quoique l’on semble enfi n tendre vers

un consensus : 75 ans.

L’Europe n’est pas en reste. Les objectifs des études

dans cette population doivent prendre en considé-

ration les toxicités plus fréquentes et plus lourdes

chez les patients âgés, ainsi que les risques de décès

d’autre cause que la maladie. La qualité de vie doit

intégrer ces objectifs.

Enfi n, le Dr Mohile a rappelé l’intérêt de cohortes

observationnelles chez les patients âgés du fait de

la grande hétérogénéité de profi l de ces patients, et

de la nécessité de connaître l’effet des traitements

dans la vie courante et non dans une population

sélectionnée non représentative.

Tableau I. Pourcentage de patients en fonction de l’âge inclus dans les essais de phases II et III

du NCI. Essais de 2001 à 2010.

Localisation Pourcentage

desessais

Pourcentage

despatients

<65ans

Pourcentage

despatients ≥65ans

ou<75ans

Pourcentage

despatients

≥75ans

Sein 40 80 16 4

Gastro-intestinal 14 63 26 10

Génito-urinaire 11 45 37 18

Gynécologique 10 68 24 8

Hématologique 965 21 11

Poumon 850 35 15

Témoins

Exercice

6

4

2

0

Fatigue (changement moyen)

– 2

– 4

BFI

BFI : Body Fatigue Index ; POMS-F : Profile of Mood State-Fatigue ;

MFSI : Multidimensional Fatigue Symptom Inventory.

POMS-F1

Mesure de la fatigue

MFSI

p ≤ 0,05

p ≤ 0,05

p ≤ 0,10

Figure 1. Résultats de l’étude EXCAP : fatigue.

0

60

80

20

40

100

Court

OR = 2,17 ; p = 0,06 GVS = ∑ des facteurs de vulnérabilité

Majeurs : – score ADL < 6

– score IADL < 25

– albuminémie < 35 g/l

Mineurs : – lymphopénie < 1 g/l

– score HADS > 14

➙ Vulnérable si GVS ≥ 3

Long

Longueur du télomère

Patients vulnérables

(GVS ≥ 3 ; ≥ 2 major C, %)

◆ Pas de corrélation significative avec les composants GVS

◆ Mais une corrélation entre la longueur du télomètre des patients (court versus long)

et la vulnérabilité (GVS ≥ 3 ; GVS ≥ 2 critères majeurs)

GVS : Geriatric Vulnerability Scale.

Figure 2. Télomères courts corrélés à la vulnérabilité : étude Gynéco-FAG.

La Lettre du Cancérologue • Supplément 2 au vol. XXI - n° 6 - juin 2012 | 85

Résumé

Paramètres gériatriques

physiques et génomiques

Les personnes âgées aux antécédents de cancer

présentent un risque supérieur de limitation des

performances physiques à celui des personnes sans

antécédents de cancer (Sprod L et al., abstr. 9009 ;

Mustian KM et al., abstr. 9010). La mise en place d’un

programme d’exercices peut améliorer la fonction

cardiopulmonaire ainsi que la force musculaire des

patients âgés atteints de cancer de la prostate traités

par radiothérapie et/ou hormonothérapie (protocole

EXCAP) [tableau II et fi gure 1]. C’est l’occasion de

rappeler que, dans ce domaine, l’étude CAPADOGE

est en cours en France.

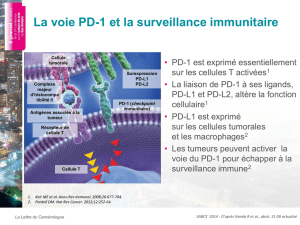

L’intervention fondamentale du Dr C. Falandry

(abstr. 9011) a ouvert une nouvelle piste de recherche

avec l’étude de la prédictivité du raccourcissement

des télomères sur la vulnérabilité, la toxicité et la

survenue de décès précoces chez les patientes âgées

traitées par carboplatine pour un cancer de l’ovaire

avancé. Cette étude a été menée de 2007 à 2010

sur 111 malades. Les résultats de l’objectif principal

ont été publiés ; les facteurs prédictifs négatifs de

toxicité et de décès précoces en analyse multiva-

riée rapportés étaient l’âge, le stade avancé de la

maladie (IV versus III), l’association avec du pacli-

taxel, la dépression et la lymphopénie. L’infl uence de

la longueur des télomères a également été étudiée.

Il apparaît qu’un raccourcissement des télomères

(< 6 000 paires de bases) est associé à une réduction

du traitement initialement programmé, mais aussi

à un risque augmenté d’effets indésirables sévères

(OR = 2,69 ; IC95 : 1,17-6,19 ; p = 0,019), d’hospitalisa-

tions non programmées (OR = 2,14 ; IC

95

: 0,92-4,95 ;

p = 0,070) et de toxicités non hématologiques de

grade ≥ 3 (OR = 2,04 ; IC95 : 0,88-4,71 ; p = 0,095).

Selon le score de vulnérabilité défi ni par cette équipe,

une corrélation a été à nouveau retrouvée entre une

vulnérabilité défi nie ≥ 3 et des télomères courts

(OR = 2,17 ; p = 0,06). La survie globale est également

corrélée à la longueur des télomères (< 6 000 paires

de bases), tant pour les stades III que IV (HR = 1,57 ;

IC95 : 0,98-2,51 ; p = 0,06) [fi gure 2].

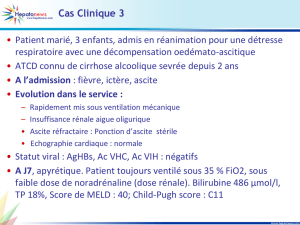

Le Pr P. Soubeyran (abstr. 9012) revient cette année

avec des compléments d’information permettant

Tableau II. Résultats de l’étude EXCAP.

Bras contrôle Bras exercice

Inclusion,

moyenne depas

journaliers

5 861 6 548

Après intervention,

moyenne

de pas journaliers

2 471 7 180

Effets indésirables 1 AE/8 SAE 2 AE/7 SAE

AE:

adverse event

; SAE:

severe adverse event

.

Le 48

e

congrès américain en cancérologie de 2012 a été l’occasion de faire de nombreuses mises au point

dans le domaine de l’oncogériatrie, mais aussi de découvrir de nouveaux paramètres prédictifs biologiques.

Le raccourcissement des télomères est associé à une réduction du traitement initialement programmé,

mais aussi à un risque augmenté d’effets indésirables sévères, d’hospitalisations non programmées et de

toxicités non hématologiques de grade ≥ 3.

Un nouveau paramètre d’évaluation : le déclin fonctionnel précoce est prédictif de la survie.

Les nouvelles études adjuvantes intègrent des paramètres génomiques (ASTER).

Les objectifs principaux habituels deviennent des critères composites.

La recherche clinique et biologique s’adapte à l’hétérogénéité de la population âgée.

Mots-clés

Oncogériatrie

Télomère

Déclin fonctionnel

Critères composites

0

40

60

20

80

0

Aucun déclin fonctionnel précoce

Déclin fonctionnel précoce

21 4 5

Suivi médian : 5,16 années (4,87-5,47)

RR = 1,310

p = 0,16

6783Années

Survie (%)

Figure 3. Corrélation entre déclin fonctionnel précoce et survie.

86 | La Lettre du Cancérologue • Supplément 2 au vol. XXI - n° 6 - juin 2012

Recherche avancée etappliquée chez le sujet âgé

COMPTE-RENDU

ETANALYSE

Chicago 2012

d’affi ner l’évaluation prédictive d’événements lors du

traitement oncologique des patients âgés. Il propose

un nouveau paramètre : le déclin fonctionnel précoce

à partir du score ADL (Activities of Daily Living), d’une

évaluation gériatrique sommaire à l’inclusion ainsi

qu’après le second cycle et retient une diminution

du score d’au moins 0,5 point.

Cette étude a concerné 299 patients de plus de

70 ans atteints de différentes localisations tumorales

et ayant bénéfi cié d’une première ligne de chimio-

thérapie. L’âge moyen était de 77,3 ans ; 78 % des

patients avaient un ECOG PS de 0-1. Un patient sur 2

était porteur de métastases, et les localisations les

plus fréquentes étaient hématologiques et digestives.

En analyse multivariée, la diminution du score ADL

et la dépression apparaissent prédictifs du risque

de déclin fonctionnel précoce, associé à une dimi-

nution de la survie (HR = 1,518 ; IC95 : 1,879-2,134 ;

p = 0,016) [fi gure 3].

Traitement adjuvant

chez le patient âgé :

de nombreuses questions,

quelques réponses…

Cancer du sein

(Adjuvant Therapy for Older Women with Early-Stage

Breast Cancer: Treatment Selection in a Complex

Population ; Educational book, Owusu C et al.)

Une fois encore, la sous-représentation des patientes

âgées atteintes de cancer du sein ne permet pas de

disposer de recommandations spécifi ques défi nitives,

mais certaines références détaillent les risques des

différents traitements et les complications à éviter.

L’hormonothérapie en situation adjuvante garde

une place de choix. Les antiaromatases confi rment

leur supériorité sur le tamoxifène pour la survie sans

maladie, mais pas pour la survie globale. La méta-

analyse de E. Amir et al. publiée dans le Journal of the

National Cancer Institute en 2011 (1) a comparé, sur

plus de 30 000 patientes, la toxicité relative des anti-

aromatases et du tamoxifène. Les maladies cardio-

vasculaires (OR = 1,26 ; IC95 : 1,10-1,43 ; p < 0,001)

et les fractures osseuses (OR = 1,47 ; IC95 : 1,34-1,61 ;

p < 0,001) ont augmenté avec les antiaromatases ; en

revanche, les thromboses veineuses (OR = 0,55 ; IC95 :

0,46-0,64 ; p < 0,001) et les cancers de l’endomètre

(OR = 0,34 ; IC95 : 0,22-0,53 ; p < 0,001) ont diminué

dans ce même bras. Ainsi, le traitement hormonal

prescrit doit rester conventionnel en dehors de

contre-indications ou de comorbidités spécifi ques.

Il a été rappelé qu’une radiothérapie adjuvante

ne se justifi ait pas chez les patientes présentant

des récepteurs hormonaux et porteuses de petites

tumeurs de moins de 2 cm. Le seul intérêt éventuel

réside dans une diminution signifi cative du risque

de rechute locale (2).

Des centres français se sont attachés à étudier

les prescriptions et le suivi des traitements chez

les patientes âgées présentant un cancer du sein

surexprimant HER2 en adjuvant ou néo-adjuvant :

102 malades, âgées en moyenne de 75,4 ans, ont été

incluses ; 62 % ont été traitées en néo-adjuvant ou en

adjuvant par du trastuzumab. Cependant, moins de

50 % des patientes traitées ont pu recevoir le proto-

cole dans son intégralité. Vingt-neuf pour cent des

patientes ont présenté une diminution d’au moins

10 % de la fraction d’éjection ventriculaire gauche.

Après un suivi de 33 mois, la médiane de survie

sans rechute n’était pas atteinte (Barthelemy P et al.,

abstr. 636).

Enfi n, ce congrès a été l’occasion de rappeler l’étude

ASTER du groupe GERICO, combinant un traitement

par hormonothérapie avec ou sans chimiothérapie

en adjuvant en fonction d’une évaluation génomique

chez les patientes RH+ de 70 ans et plus (Brain E

et al., abstr. TPS667).

Cancer colorectal

Dans la prise en charge du cancer colorectal en

situation adjuvante, le Dr N.A. Jackson McCleary a

insisté sur les raisons évidentes de la disparité des

prises en charge chez les patients âgés, survenant dès

le diagnostic, selon sa précocité et l’évaluation, se

poursuivant au moment de la décision thérapeutique

La Lettre du Cancérologue • Supplément 2 au vol. XXI - n° 6 - juin 2012 | 87

COMPTE-RENDU

ETANALYSE

Chicago 2012

qui prendra bien sûr en compte l’éloignement

géographique du patient, sa condition physique, le

jugement du thérapeute ainsi que la préférence du

patient et de sa famille. Enfi n, les risques de toxicité

du traitement, qui dépendent du statut fonctionnel

du patient, sont indéniables.

Le 5-FU (méta-analyse Sargent 2001), dont la tolé-

rance est tout à fait acceptable, en particulier dans

les études observationnelles, permet une réduction

de la mortalité de 24 % chez les patients âgés et de

l’ordre de 20 % chez les plus de 80 ans.

Depuis 2009 et la publication des résultats de

l’étude ACCENT (3), l’utilisation de l’oxaliplatine

en adjuvant chez les patients de plus de 70 ans est

fortement discutée. Ainsi, que ce soit dans l’étude

MOSAIC, la NSABP C-07 ou la N016968, la survie

globale à 5 ans n’est pas signifi cativement modifi ée

par l’association de l’oxaliplatine au 5-FU ou à la

capécitabine (4-6).

Une récente étude rétrospective du Dr N.A. Jackson

McCleary comparant 84 patients de plus de 75 ans

et 168 de moins de 75 ans, qui ont reçu du FOLFOX

en adjuvant et/ou métastatique, a montré que les

comorbidités et les polymédications étaient signifi -

cativement plus fréquentes dans le groupe personnes

âgées de plus de 75 ans, et qu’il y avait une dimi-

nution signifi cative de 20 % de l’administration du

traitement dans cette population. Enfi n, Sanoff,

dans une publication à venir, a analysé à partir des

données du SEER (Surveillance Epidemiology and

End Results), le cas de 4 226 malades de plus de

75 ans présentant un cancer colorectal de stade III

et traités par chimiothérapie (42 % des cas). Il a

constaté un bénéfi ce du traitement sur la survie,

similaire à celui obtenu dans les études cliniques ; en

revanche, le bénéfi ce est plus limité avec l’adjonction

d’oxaliplatine (7).

Ainsi, les recommandations en adjuvant sont, suite

à ce congrès :

➤

chimiothérapie pour les stades II par fluoro-

pyrimidines, qui améliorent la survie ;

➤

pas de bénéfi ce de survie avéré avec l’utilisation

de l’oxaliplatine.

Cancer du poumon

(Adjuvant Treatment of Older Patients with Lung

Cancer ; Educational book, Crawford J et al.)

Le cancer bronchique non à petites cellules est

fréquent puisqu’il concerne 2 patients âgés de 65 ans

et plus sur 3. L’âge médian au diagnostic est de

71 ans. En dehors des comorbidités qui s’accumulent

avec l’âge, la diminution de la fonction pulmonaire

est physiologique avec le vieillissement et bien sûr

majorée chez les fumeurs. La FEV1 perd 25 % entre

50 et 75 ans en moyenne chez les non-fumeurs et

plus au-delà de cet âge. Chez les fumeurs, ce déclin

peut atteindre 75 %, voire plus.

Grâce aux progrès des techniques chirurgicales moins

invasives, à une meilleure évaluation préopératoire

et à l’amélioration de l’accompagnement périopé-

ratoire, les stades précoces − quel que soit l’âge du

patient − bénéfi cient plus largement des indications

opératoires.

Une étude cas-contrôle, menée en France entre

2004 et 2008 auprès de 4 000 patientes âgées

dont la moitié avait 70 ans ou plus, a comparé les

indications chirurgicales (lobectomie et pneumo-

nectomie) et analysé la mortalité 30 et 90 jours

après l’opération (8). De cette analyse, il résulte

que le nombre d’actes chirurgicaux est sensiblement

le même chez les patients âgés et chez les plus

jeunes. La mortalité, qui reste inférieure, est signi-

fi cativement plus importante chez les personnes

âgées à 90 jours.

L’analyse poolée LACE (Lung Adjuvant Cisplatine

Evaluation) a rapporté une amélioration de la

survie de plus de 10 % grâce à la chimiothérapie

adjuvante (9). L’analyse du sous-groupe âgé de

l’étude JBR.10 (cisplatine-vinorelbine versus témoins)

permet de conclure que, même si les patients âgés

reçoivent des traitements incomplets, l’amélioration

de la survie est sensiblement équivalente à celle des

patients plus jeunes (10).

Ces études randomisées sélectionnant les popu-

lations âgées sont confortées par les données du

SEER (11). Parmi les 3 324 patients de 65 ans et

plus opérés d’un cancer bronchique non à petites

cellules de stade II ou IIIA, 21 % ont reçu une

chimiothérapie adjuvante à base de platine. Cette

chimiothérapie a amélioré la survie (HR = 0,78).

En revanche, les patients âgés de plus de 80 ans

n’en ont pas tiré le même bénéfice. Les patients

de cet observatoire recevaient du cisplatine ou du

carboplatine, sans différence majeure en termes

de survie. Le carboplatine est mieux toléré dans

cette population (11).

En conclusion, les patients âgés doivent profi ter des

traitements adjuvants lorsqu’ils sont réalisables,

ainsi que l’a indiqué le Dr Hurria. Ceci suppose une

bonne évaluation de la population concernée, du

bénéfi ce attendu du traitement, du risque induit

par les toxicités et, enfin, des soins de support

adaptés en périthérapeutique (avant et après les

traitements).

88 | La Lettre du Cancérologue • Supplément 2 au vol. XXI - n° 6 - juin 2012

Recherche avancée etappliquée chez le sujet âgé

COMPTE-RENDU

ETANALYSE

Chicago 2012

Maladie métastatique :

vers des schémas individualisés

(Considerations and Controversies in the Mana-

gement of Older Patients with Advanced Cancer ;

Educational book, Mohile SG et al.)

L’efficacité du traitement peut être compromise

par la crainte des toxicités, ainsi que l’a rappelé

le Dr Klepin dès l’introduction de sa présenta-

tion. Les recommandations des sociétés savantes

ne conseillent pas l’adaptation de dose chez les

patients âgés “en forme” lors de la première ligne

de chimiothérapie dans la maladie métastatique.

Une étude récente s’est attachée à randomiser

459 patients âgés atteints d’un cancer colorectal

métastatique, considérés comme fragiles par leur

médecin et ne pouvant pas bénéficier d’emblée des

doses standard de chimiothérapie. Ils ont reçu soit

du 5-FU i.v., soit du 5-FU et de l’oxaliplatine, soit

de la capécitabine, soit enfin de la capécitabine

et de l’oxaliplatine (étude FOCUS 2). Le traite-

ment était instauré à 80 % de la dose standard

dans les 6 premières semaines puis était porté à

pleine dose si la tolérance était satisfaisante. L’âge

médian était de 74 ans ; 13 % des patients avaient

plus de 80 ans. Après 12 semaines de traitement,

seuls 14 % ont accédé aux doses standard, 33 %

ont poursuivi à la dose adaptée initiale et 49 %

ont eu une diminution de dose. Les objectifs de

l’étude comprenaient la survie sans progression

(SSP) et la qualité de vie. Un nouvel objectif était

également étudié : un critère composite associant

la progression, les toxicités et leurs effets néga-

tifs. L’oxaliplatine a montré un bénéfice en SSP

non significatif (5,8 versus 4,5 mois ; p = 0,07)

et l’absence de surcroît de toxicité ; en revanche,

Cancer digestif

»

Lorenzen S et al., abstr. 4080 : faisabilité en pério-

pératoire d’une chimiothérapie par FOLFOX avec ou

sans docétaxel chez les patients âgés avec un cancer

œsogastrique localement avancé.

»

Ko JJ et al., abstr. 6014 : chimiothérapie adjuvante

et interruption précoce chez des patients âgés avec un

cancer du côlon de stade III.

»

Chan M et al., abstr. 6018 : chimiothérapie palliative

et thérapies ciblées chez les patients âgés avec un cancer

colorectal métastatique.

Cancer du sein

»

Brain E et al., abstr. TPS667 : présentation de l’étude

ASTER 70s (phase III GERICO).

»

Pritchard KI et al., abstr. 551 : tolérance de l’évéro-

limus chez les patientes de 65 ans et plus atteintes d’un

cancer du sein avancé. Suivi de BOLERO-2.

»

Barthelemy P et al., abstr. 636 : étude rétrospective

multicentrique française portant sur le traitement adju-

vant dans les stades précoces de cancer du sein chez les

patientes âgées.

»

Chavez-Mac Gregor M et al., abstr. 600 : cardiotoxi-

cité du trastuzumab chez les patientes âgées ayant un

cancer du sein.

»

Yao K et al., abstr. 1033 : radiothérapie après curage

axillaire chez les patientes de 70 ans et plus.

»

Pearlstone DB et al., abstr. 1132 : cancer du sein de

la femme âgée.

»

Klepin HD et al., abstr. 6015 : comorbidités, chimio-

toxicité et devenir des femmes âgées traitées par chimio-

thérapie adjuvante pour un cancer du sein.

Tumeur cérébrale

»

Fawole AA et al., abstr. 2093 : glioblastome de bas

grade.

»

Perry JR et al., abstr. TPS2104 : étude de phase III

randomisant un cycle court de radiothérapie avec ou

sans traitement concomitant par témozolomide en

adjuvant chez les patients âgés avec glioblastome

(NCIC CTG CE.6, EORTC 26062-22061, TROG 08.02,

NCT00482677).

»

Tabatabai G et al., abstr. TPS2105 : bévacizumab et

radiothérapie chez les patients âgés avec glioblastome

(ARTE).

Sarcome

»

Garbay Decoopman D et al., abstr. 10057 : sarcome

avancé des tissus mous chez le patient âgé de 75 ans et

plus.

»

Hong Hui Quek R et al., abstr. 10051 : sarcome de

haut grade des tissus mous.

ORL

»

Carballido EM et al., abstr. 5564 ; Moye VA et al.,

abstr. 5577 : impact de l’âge dans la prise en charge des

cancers de la tête et du cou.

Poumon

»Okamoto H et al., abstr. 7017 : phase III comparant

radiothérapie avec ou sans carboplatine chez les patients

atteints de cancer non à petites cellules localement

avancé.

»Gridelli C et al., abstr. 7550 : phase II randomisée en

double aveugle, comparant gemcitabine avec et sans

vandétanib (étude ZELIG).

»

Dy GK et al., abstr. 7555 : N0821 – phase II asso-

ciant pémétrexed, carboplatine et bévacizumab chez

les patients âgés avec PS < 2.

»

Narumi S et al., abstr. 7563 : géfi tinib en première

ligne chez les patients âgés atteints de cancer non à

petites cellules.

»

Sugawara S et al., abstr. 7565 : NJLCG 0801 − phase II

randomisée comparant carboplatine et paclitaxel hebdo-

madaire versus docétaxel seul chez les patients atteints

de cancer non à petites cellules.

»

Socinski MA et al., abstr. 7590 : nab-paclitaxel hebdo-

madaire en association avec carboplatine en première

ligne.

»

Hesketh PJ et al., abstr. 7570 : analyses des études

SWOG de 1993 à 2008.

Marqueurs biologiques et génomiques

»

Falandry C et al., abstr. 9011 : corrélation entre les

télomères courts et la vulnérabilité, les toxicités et les

décès précoces chez les patientes âgées traitées par

carboplatine pour un cancer avancé de l’ovaire.

»Wick W et al., abstr. 2000 : MGMT, promoteur de la

méthylation, biomarqueur de la réponse à la radiothérapie

versus la chimiothérapie dans les astrocytomes malins

du sujet âgé.

Évaluation gériatrique

»

Hamaker M et al., abstr. 1080 : étude OMEGA – EGS

et cancer du sein.

»

Soubeyran PL et al., abstr. 9012 : facteurs pronos-

tiques de perte d’autonomie.

»

Decoster L et al., abstr. 9035 : EGS et décision théra-

peutique.

»

Extermann M et al., abstr. 6100 : EGS et qualité

de vie.

»

De la Motte Rouge T et al., abstr. 6110 : déclin des

fonctions cognitives et décision thérapeutique.

»

Freyer G et al., abstr. 6112 : score gériatrique de

vulnérabilité.

Encart. Les posters par thématiques transversales.

6

6

1

/

6

100%