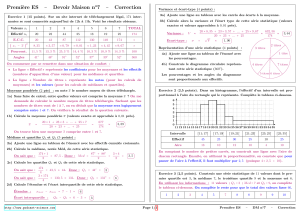

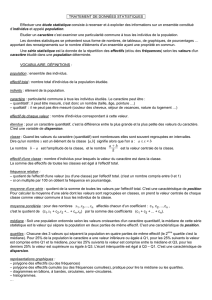

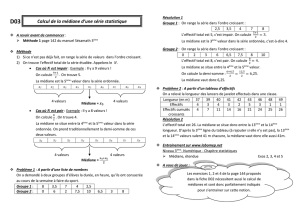

M10757

publicité