Du concept de Développement Durable : panacée ou oxymore ?

Les Cahiers de l’Association Tiers-Monde n° 26-2011 21

Du concept de Développement Durable :

panacée ou oxymore ?

Séverine BLAISE1

a crise que nous vivons depuis l’éclatement de la bulle sur le marché des subprimes aux États-Unis

rappelle à plusieurs égards celle qui mena à la Grande Dépression et au chaos de la Seconde Guerre

mondiale. L’histoire du système capitaliste est ainsi jonchée de crises à répétition, souvent perçues comme

une fatalité, une “purge” nécessaire du système. Pourtant, la crise actuelle dont les symptômes sont à la

fois économiques, financiers, sociaux, écologiques et énergétiques, nous paraît singulière à plusieurs

égards.

Tout d’abord, cette crise révèle avec une acuité toute particulière l’impasse du développement économique

actuel et s’inscrit dans une prise de conscience générale des dégâts considérables engendrés par le

processus de croissance sur la biosphère. La destruction des écosystèmes et les risques associés aux

pollutions globales constituent une menace réelle à la survie de l’espèce humaine. Tous les différents

indicateurs sont au rouge : la troisième édition des “Perspectives mondiales de la biodiversité” confirme

que la communauté internationale a échoué à freiner l'érosion de la biodiversité, comme elle s'y était

engagée en 2002 (Convention sur la Diversité Biologique, 2010, 9-10). L’appauvrissement de la diversité

biologique est d’ailleurs intimement lié à celui de la diversité culturelle, comme en atteste les travaux de

l’UNESCO2 et du PNUE

3. La perspective du changement climatique n’est guère plus réjouissante :

l’accélération sans précédent des émissions de gaz à effet de serre (GES) menace dangereusement les

équilibres écologiques planétaires. Les premiers relevés effectués en vue du 5e rapport d’évaluation du

GIEC attestent que les émissions de GES continuent d’augmenter (au-delà des projections les plus

pessimistes) alors même que l’urgence est à leur décroissance. Le World Energy Outlook 2009 publié par

l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) lance un autre cri d’alarme : si les tendances actuelles se

poursuivent, le gaz, le pétrole et le charbon seront toujours les sources d'énergie dominantes en 2030 et

représenteront encore plus de 80% de la consommation d'énergie sur la planète. L’analyse développée par

Laponche (2008, 8) est sans appel : « Il n’y a pas de développement durable compatible avec ce modèle et

ce paradigme énergétique. »

Au-delà de la dégradation de l’environnement, c’est aussi sur le plan social que les dégâts des politiques

économiques libérales mises en œuvre depuis une trentaine d’années se font ressentir. En premier lieu, les

inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud se creusent, ainsi qu’à l’intérieur de chaque pays4.

Malgré l’accroissement des richesses produites, la pauvreté grandit en termes absolu5 et toutes les

conditions d’une nouvelle crise alimentaire sont réunies. Au Nord, le phénomène de travailleurs pauvres

réapparaît, témoignant d’une précarisation croissante des conditions de travail. L’insécurité sociale

s’aggrave et le tissu social se délie progressivement (Castel, 2003). Ce creusement des inégalités se fonde

sur une diminution constante de la part des salaires dans la valeur ajoutée : « la part des profits est

inhabituellement élevée et la part des salaires inhabituellement basse. L'amplitude de cette évolution et

l'éventail des pays concernés n'ont pas de précédent dans les 45 dernières années » (Ellis et Smith, 2007,

1). Un phénomène qui se trouve renforcé par la destruction des services publics et le démantèlement des

systèmes de protection sociale. Au Sud, Latouche (2003) dénonce le piège de la dette pour les pays en

développement avec ses conséquences sur l’exploitation inconsidérée des richesses naturelles et la

1 Université de la Nouvelle-Calédonie. Chercheuse au Centre des Nouvelles Études sur le Pacifique (CNEP, EA 4242).

2 Voir en particulier le Rapport de Perez de Cuéllar (1996).

3 Le rapport intitulé “Cultural and Spiritual Values of Biodiversity” (1999) mettait déjà en garde contre la menace sans

précédent pesant sur la diversité des cultures humaines.

4 « Durant les quatre dernières décennies, les inégalités entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches sont passées

de 1 à 30 à 1 à 80 » (Harribey, 2002). Au sein des pays développés, « les inégalités de revenu se sont creusées au moins

depuis le milieu des années 80 et probablement depuis le milieu des années 70 » (OCDE, 2008, 2).

5 Notons que la méthode de mesure de la pauvreté utilisée par la Banque mondiale et les Nations unies est régulièrement

remise en question. Pogge (2009) souligne que l’attention se focalise sur la proportion de pauvre et non sur le nombre de

pauvres, ce qui est trompeur. Il critique avec véracité la méthode de conversion du seuil de pauvreté fondée sur les parités

de pouvoir d’achat publiées par l’International Comparison Program.

L

22 Séverine BLAISE

Les Cahiers de l’Association Tiers-Monde n° 26-2011

réinvention du servage et de l’esclavage, en particulier d’enfants. Les chiffres récents divulgués par le BIT

(2010) attestent que les efforts déployés pour éradiquer les pires formes de travail des enfants se relâchent.

Les stratégies d’internationalisation des entreprises ont engendré des délocalisations industrielles massives

au Sud dans des conditions sociales et environnementales peu regardantes (par le biais notamment de la

sous-traitance) et provoquent trop souvent de véritables désastres écologiques. Dans ce contexte, les

États-Nations se trouvent affaiblis face à la montée en puissance des entreprises transnationales qui

s’imposent progressivement comme les « nouveaux maîtres du monde » (cité dans Latouche, 2003, 98)6.

Au final, ce que l’on observe depuis le milieu des années 1970, c’est une divergence croissante entre

l’évolution du bien-être tel que les populations le ressentent et la croissance continue du PIB par tête7. Ce

qui est remis en cause, c’est le primat de l’économique, posé comme finalité des conduites individuelles et

critère ultime des grandes décisions publiques (Passet, 1979, 2).

Pour toutes ces raisons, ce n’est pas la notion de crise qui nous semble caractériser la situation actuelle,

mais bien celle de mutation, comme le souligne Passet : « La crise suggère un état normal momentanément

rompu et appelé à se rétablir. La mutation, au contraire, évoque les bouleversements irréversibles situés

dans la logique d’une évolution ; c’est ici la norme même qui se transforme, un ordre qui s’efface et un

autre qui se dessine » (Ibid.).

Face aux mutations engendrées par le développement économique, la communauté internationale a forgé

un nouveau concept censé résoudre ces problèmes : le développement durable (de l’anglais sustainable

development), qui fait son apparition en 1987 dans les arènes onusiennes (C.M.E.D., 1987). Ce concept se

pose alors comme une véritable alternative en intégrant les dimensions sociale et environnementale aux

préoccupations liées au développement économique. Pourtant, si chacun se réclame aujourd’hui du

développement durable, force est de constater que l’ensemble des acteurs publics et privés n’en donne pas

pour autant une définition et un contenu identique. Les divergences d’opinions sur la nature même du

développement expliquent en grande partie le caractère mouvant de cette définition (Lazzeri et Moustier,

2008). Il convient par conséquent de fouiller ce concept afin d’en dégager les principes épistémologiques.

Le développement durable permet-il de répondre de façon satisfaisante aux enjeux sociaux et

environnementaux ? Ou bien s’agit-il d’une simple figure de style destinée à masquer les insuffisances de la

‘science’ économique ?

Dans un premier temps, nous montrerons que la littérature économique se divise en deux principales

approches du développement durable : la durabilité « faible », qui est majoritairement véhiculée par les

experts et les décideurs ; et la durabilité « forte » développée notamment par les tenants de l’économie

écologique. Ce travail s’attache ensuite à analyser ces deux paradigmes opposés dont la distinction se

fonde essentiellement sur l’hypothèse de substituabilité des différentes formes de capital. L’analyse des

spécificités du capital naturel nous permettra de conclure quant à la validité de cette hypothèse. En faisant

référence notamment aux travaux de René Passet ou de Nicolas Georgescu-Roegen, il s’agira de

s’interroger sur la pertinence de l’approche systémique et du concept d’entropie pour appréhender le

processus économique. Nous conclurons en montrant que seul le paradigme de durabilité forte peut

appréhender de façon satisfaisante les relations complexes entre l’économie, le social et l’environnement.

1. DURABILITÉ FAIBLE VERSUS DURABILITÉ FORTE

La distinction établie dans la littérature entre la durabilité faible et la durabilité forte se fonde

principalement sur l’hypothèse selon laquelle on peut ou non substituer d’autres formes de capital au

capital naturel.

Le paradigme de la durabilité faible, porté par les tenants de l’économie de l’environnement et des

ressources naturelles, analyse la question du développement durable dans une optique exclusivement

économique. La question de la protection de l’environnement est traitée à l’aide d’une analyse de type

coût-bénéfice, et la dimension sociale n’est jamais clairement définie, sinon de manière secondaire à

travers les politiques de redistribution8. Le développement de l’économie de l’environnement s’inscrit dans

le prolongement du paradigme néoclassique. Le concept de capital est étendu à l’ensemble des actifs

naturels et environnementaux, et le capital naturel est considéré comme une composante du capital total.

6 Dans un aveu d’impuissance, les gouvernements se soumettent à la dictature des marchés (Fitoussi, 2005) alors que la

déconnexion des sphères réelle et financière et l’instabilité croissante des marchés financiers se manifestent par des crises à

répétition revêtant désormais un caractère systémique.

7 Cette discordance apparaît clairement dans l’évolution d’indicateurs de développement durable comme l’indicateur de

progrès véritable (IPV), calculé notamment pour les États-Unis par le Redefining Progress Institute (1995).

8 Faut-il y voir la conséquence de la volonté des économistes d’assoir leur scientificité en séparant nettement l’analyse

économique de tout ce qui ressemble à des options politiques ?

Du concept de Développement Durable : panacée ou oxymore ? 23

Les Cahiers de l’Association Tiers-Monde n° 26-2011

Ce dernier est constitué du capital physique (ou fabriqué), c'est-à-dire de l'ensemble des biens productifs,

du capital intangible, c'est-à-dire le capital humain et social, et du capital naturel, c'est-à-dire des ressources

et biens naturels renouvelables ou non.

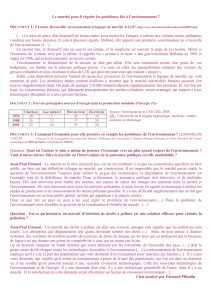

Figure n°1 : Schéma de la durabilité faible

L’hypothèse centrale de cette approche implique des possibilités infinies de substitution entre les

différentes formes de capital. Ainsi, il est possible d’épuiser complètement une ressource naturelle si celle-

ci est remplacée par davantage d’éducation (augmentation du capital humain), d’hôpitaux ou de biens

marchands (augmentation du capital fabriqué). Cette possibilité a été formalisée dans la règle d’Hartwick

(1977) qui stipule d’investir dans le capital produit (et/ou humain et social) le montant des profits tirés de

l’exploitation des ressources naturelles. Autrement dit, les biens environnementaux ne méritent pas

d’attention particulière et l’objectif de la durabilité se traduit par la transmission aux générations futures

d’une capacité à produire du bien-être économique au moins égale à celle des générations présentes (i.e. en

maintenant un stock de capital agrégé au minimum constant). Pearce et Atkinson (1993) montrent que la

durabilité peut alors être appréhendée sous la forme d’une règle d’épargne : le stock de capital est

maintenu si l’épargne de la nation est supérieure ou égale à la somme des dépréciations de tous les types

de capital.

Le paradigme de la durabilité forte est quant à lui porté par un courant de pensée assez hétérogène qui

s’inspire des travaux précurseurs de Nicholas Georgescu-Roegen aux États-Unis, René Passet en France et

s’inscrit, dans sa version la plus forte, dans le courant de l’économie écologique. Cherchant à corriger

l’évolution historique ayant mené à la sectorisation des disciplines, ce courant de pensée entend

développer une vision transdisciplinaire et holistique à laquelle contribuent tout autant l’écologie que

l’économie (Costanza et al., 1997, 77-79). Sa naissance est étroitement liée au développement de

l’approche systémique et aux apports de la thermodynamique.

Les tenants de la durabilité forte récusent l’hypothèse de substituabilité entre les différentes formes de

capital et affirment que « le capital naturel et le capital fabriqué par l’homme sont fondamentalement des

compléments, et seulement de façon marginale des substituts » (Daly, 1994, 25). Dès lors, certains auteurs

comme Pearce (École de Londres) établissent une distinction entre les degrés de substitution des

différentes composantes du capital naturel (Turner et al., 1993). En effet, on ne peut pas produire du

capital fabriqué sans prélever des ressources naturelles dont les réserves diminuent en permanence s’il

s’agit de ressources non renouvelables et dont les réserves diminuent lorsque le taux de prélèvement est

supérieur au taux de régénération s’il s’agit de ressources renouvelables. On parle alors de capital naturel

critique pour signifier que l’utilisation des ressources doit s’arrêter en deçà des seuils limites, définis en

utilisant une évaluation monétaire. Une telle approche pointe ainsi les limites de l’expansion possible du

capital produit sans complètement remettre en cause le cadre analytique néoclassique. Dans sa version la

plus forte, la durabilité se traduit par la nécessité de maintenir constants les stocks de capital naturel. Daly

(1990) propose par exemple quelques règles de précautions minimales permettant d’assurer cette pérennité

du capital naturel : ne pas exploiter les ressources renouvelables au-delà de leurs taux de régénération, ne

pas excéder les capacités d’assimilation et de recyclage des écosystèmes dans lesquels les déchets sont

rejetés, ou encore ne pas exploiter les ressources fossiles au-delà de leur capacité de substitution par des

ressources renouvelables. Le développement durable est alors toujours défini comme l’activité

économique permanente maintenant les niveaux de chaque type de capital naturel de la région dans

laquelle elle s’insère, au-dessus des seuils de reproductibilité de la biosphère (Joumard, 2005). C’est ici une

mesure physique du capital naturel à préserver qui est mise en avant (approche de Holling, 1973).

L’approche forte de la durabilité se caractérise par la volonté de prendre en compte la spécificité des

phénomènes environnementaux et l’existence de contraintes écologiques absolues. « Le développement

24 Séverine BLAISE

Les Cahiers de l’Association Tiers-Monde n° 26-2011

économique est alors soumis au développement social, lui-même soumis au maintien de la biosphère. La

spécificité du concept fort de développement durable est alors de rechercher un équilibre entre ses trois

composantes et non un optimum global » (Joumard, 2005, 3)

Il convient par conséquent de s’interroger sur la pertinence respective de ces deux paradigmes, comme

fondement d’une politique de développement durable. Le raisonnement qui suit va montrer que de

nombreux éléments plaident en faveur du paradigme de durabilité forte.

2. ARRIMER L’ÉCONOMIQUE ET LE VIVANT

La fragmentation des savoirs est une caractéristique historique de l’évolution des différentes disciplines

scientifiques. Dénoncée par Adorno, à la suite de Marx, comme une aliénation du chercheur,

l’autonomisation progressive du discours économique par rapport aux autres disciplines, et notamment

aux autres sciences humaines, a fait l’objet de débats récurrents. Marx reprochait à l’économie classique «

de se clôturer, non seulement dans ses résultats, mais également en tant que discours autonome » (Teboul,

1993, 37). En 1979, René Passet (1979, 2) déclarait : « Jamais sans doute au cours de son histoire, [la

science économique] ne s’est-elle révélée plus inapte qu’aujourd’hui, non seulement à résoudre les

problèmes majeurs de son époque, mais simplement à les détecter. » Quelques décennies plus tard, force

est de constater que l’analyse économique traditionnelle est incapable de prendre en compte de façon

satisfaisante les changements sociaux et écologiques dont elle est responsable.

La naissance de l’approche systémique au début des années 1950 aux Etats-Unis avec les travaux de Von

Bertalanffy, puis en France depuis les années 1970 avec la parution du Macroscope de Joël de Rosnay

(1975), se fonde sur l’idée que « le monde complexe ne peut être perçu uniquement à travers une grille de

lecture analytique et qu’il faut privilégier les interactions entre les éléments en intégrant la durée et

l’irréversibilité » (Harribey, 2002, 14). S’opposant au rationalisme cartésien sur lequel la science occidentale

s’était édifiée, l’approche systémique met l’accent sur les deux notions d’interrelations et de totalité. Plus

précisément, elle repose sur quatre concepts fondamentaux (Durand, 2002, 8)9.

L’interaction : « la relation entre deux éléments n’est pas généralement une simple relation causale d’un

élément A sur un élément B, mais elle comporte une double action de A sur B et de B sur A ». Cette

interaction peut prendre des formes plus ou moins complexes, la rétroaction (feed-back) étant une forme

particulière dont l’étude est au centre des travaux de la cybernétique.

La globalité : « un système est un tout non réductible à ses parties. […] Il implique l’apparition de qualités

émergentes que ne possédaient pas les parties. Cette notion d’émergence conduit elle-même à une autre

notion : celle d’une véritable hiérarchie des systèmes, ceux-ci ayant des caractéristiques de plus en plus

complexes au fur et à mesure que l’on s’élève dans cette hiérarchie ». La démarche systémique s’oppose

ainsi fondamentalement à l’individualisme méthodologique qui sous-tend la pensée économique

dominante.

L’organisation : Ce terme recouvre à la fois un état (aspect structurel) et un processus (aspect fonctionnel). «

L’organisation est d’abord un agencement de relations entre composants ou individus qui produit une

nouvelle unité possédant des qualités que n’ont pas ses composants. […] C’est aussi un processus par

lequel de la matière, de l’énergie et de l’information sont assemblés et mis en œuvre ou en forme », ce

processus étant conduit par le système lui-même qui, dans ce cas, se transforme par auto organisation.

La complexité : elle est partout, dans tous les systèmes, et il est nécessaire de la conserver, quitte à admettre

qu’on ne puisse en saisir et comprendre toute la richesse. La complexité d’un système (à ne pas confondre

avec la notion de complication) tient au moins à trois séries de causes : (1) celles inhérentes à la

composition même du système (nombre et caractéristiques de ses éléments et surtout de ses liaisons) ; (2)

celles provenant de l’incertitude et des aléas propres à son environnement ; (3) celles enfin qui tiennent

aux rapports ambigus entre déterminisme et hasard apparent, entre ordre et désordre » (Ibid.).

Le développement de l’économie écologique procède de cette même volonté. Les problèmes auxquels le

monde contemporain se trouve confronté sont issus de l’interaction de deux systèmes complexes : le

système humain et l’écosystème (système écologique). Les problèmes sont si complexes qu’ils ne peuvent

être sérieusement appréhendés à partir d’une seule perspective disciplinaire. Ils nécessitent, au contraire,

une synthèse complexe d’analyses et d’outils issus à la fois des sciences humaines et sociales et des sciences

naturelles (Daly et Farley, 2004). Au-delà de la fusion de l’écologie et de l’économie, l’économie

écologique se veut avant tout une science transdisciplinaire et holistique.

9 Cette approche a eu de nombreuses applications en biologie, en écologie, en économie, dans les thérapies familiales, le

management, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, etc.

Du concept de Développement Durable : panacée ou oxymore ? 25

Les Cahiers de l’Association Tiers-Monde n° 26-2011

Cette démarche témoigne d’une ambition d’arrimer l’économique et le vivant, pour reprendre le titre de

l’œuvre magistrale de René Passet. Ce dernier dénonçait la vision tronquée liée au calcul d’efficacité

économique10, « la relation du moyen à la fin s’inversait et la logique des choses mortes devenait la loi

suprême de l’économie » (Passet, 1979, 1). Et de conclure : « Face à l’avenir qui est en jeu, l’économiste

assume une responsabilité particulière. Il lui appartient de pourfendre le fétichisme des choses pour

participer à l’œuvre de vie qui se poursuit à travers l’espèce humaine et peut seule donner un sens à l’acte

de production » (Ibid., 231). Ce faisant, il fait écho à Georgescu Roegen (1979, 64), qui invitait chacun à

reconnaître « que le produit réel du processus économique (ou même, sous cet angle, de tout processus

vivant) n'est pas le flux matériel de déchets, mais le flux immatériel toujours mystérieux de la joie de

vivre. »

3. LE SOPHISME DE LA CONCRÉTISATION MAL PLACÉE

Reprenant la célèbre formule du mathématicien et philosophe Alfred North Whitehead (1929),

Georgescu-Roegen (1958, 201) met en garde contre « le sophisme de la concrétisation mal placée » (the

fallacy of misplaced concreteness) : « Il y a une limite à ce que nous pouvons faire avec les nombres, et il y en a

une à ce que nous pouvons faire sans eux ». Les modèles et les concepts abstraits utilisés en économie

pour appréhender tel ou tel aspect de la réalité (dont il convient de toujours garder en mémoire les limites)

ne sauraient être pertinents pour appréhender le monde réel dans toute sa complexité. Cette mise en garde

épistémologique est reprise par de nombreux auteurs, parmi lesquels Passet (1979) ou encore Daly et

Cobb (1989). En particulier, un modèle qui s’abstrait de l’environnement et considère l’économie de façon

isolée ne peut pas rendre compte de façon satisfaisante des relations entre l’économie et l’environnement.

Figure n°2 Schéma de la durabilité forte

Dimension économique

Dimension humaine

Dimension biologique ou naturelle

Source : d’après Passet (1979, 4).

Il convient donc de changer de paradigme, au sens où l’entendait T. Kuhn, et d’appréhender le système

économique comme un sous-système du système social, lui-même un sous-système de l’écosphère dans

laquelle il s’insère. Cette simple inclusion suffit à nous placer devant un certain nombre d’évidence :

- « si les activités économiques n’ont de sens que par rapport aux hommes, c’est dans la sphère des

relations humaines et non en elles-mêmes qu’elles trouvent leur finalité ; le bien-être social (et là encore,

chacun en est d’accord avant de proposer, en fait, le contraire de ce qu’il affirme) ne se réduit pas à une

simple accumulation de richesse de biens et de services ;

- la reproduction de chacune de ces sphères passe par celle des deux autres : l’économique et l’humain ne

sauraient se substituer dans le temps sans la nature qui les supporte, et cette dernière ne serait pas non plus

la même si l’homme, qui ne lui est pas extérieur mais couronne l’aboutissement de sa longue évolution,

venait à disparaître ;

- et si, par définition, tous les éléments d’un ensemble inclus appartiennent à l’ensemble plus large qui les

englobe, tous les éléments de ce dernier n’appartiennent pas au précédent : en d’autres termes, les

éléments de la sphère économique appartiennent à la biosphère et obéissent à ses lois, mais tous les

10 Voir son article publié dans Le Monde du 12 janvier 1971 : « Une science tronquée ».

Sphère

économique

Sphère humaine

Biosphère

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%