Théorie de la relativité - Lycée technique du Centre

THÉORIE DE LA RELATIVITÉ

Table de matière

Mouvements relatifs ……………………………………...….. R1

Référentiels d’inertie ………………………………………..... R2

Principes fondamentaux ................................................................. R2

Dilatation du temps ................................................................. R3

Contraction des longueurs .................................................... R7

Masse relativiste ................................................................. R9

Loi fondamentale de la dynamique ....................................... R11

Énergie cinétique relativiste .................................................... R13

Équivalence de la masse et de l’énergie ....................................... R14

Quantité de mouvement relativiste ....................................... R16

Formulaire .............................................................................. R18

Exercices .............................................................................. R20

Liens internet ……….................................................................. R21

Théorie de la relativité 13GE − 2013/14 R1

Théorie de la relativité

Peu de théories en physique sont aussi étroitement liées au nom d’un seul

découvreur que la théorie de la relativité. Avec cet ensemble de

réflexions, Albert Einstein (1879-1955) a créé pour la physique moderne

un outil indispensable, qui a jusqu’à présent résisté à tous les tests

expérimentaux. Alors que la théorie de la relativité générale (formulée

vers 1915) décrit la gravitation comme la conséquence d’une courbure de

l’espace-temps quadridimensionnel, la théorie de la relativité restreinte

(1905) bouleverse des notions considérées comme évidentes de la

mécanique de Newton telles que l’espace et le temps. Nous voulons

montrer dans la suite certains aspects de cette théorie.

Principe de relativité

Mouvements relatifs

Le mouvement d’un corps signifie le changement de position du corps. La

position d’un corps est toujours donnée relativement à quelque chose.

Les mouvements sont ainsi relatifs, ils dépendent du référentiel par

rapport auquel les mouvements sont indiqués.

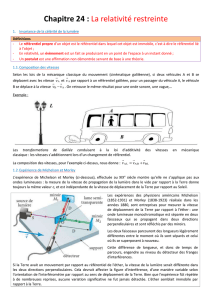

On explique à l’aide d’un exemple que les indications de vitesse sont

uniquement pertinentes si on indique en même temps le référentiel. Trois

observateurs respectivement au bord de la route, dans une auto qui roule

et dans un train en marche effectuent des mesures de vitesse. Le train et

l’auto roulent dans la même direction par rapport au bord de la route, à la

figure 2 de la droite vers la gauche. Le tableau contient les vitesses qui

ont été mesurées respectivement par les trois observateurs, chacun se

considérant comme au repos :

Indication de vitesse de

l’observateur en km/h

pour le bord

de la route

pour l’auto

pour le train

depuis le bord de la route

0

50

120

depuis l’auto

-50

0

70

depuis le train

-120

-70

0

Chaque observateur mesure une autre vitesse par rapport à un autre

observateur. Il en découle le principe de relativité suivant, que Galileo

Galilei (1564-1642) avait déjà découvert :

Ancien principe de relativité :

Chaque mouvement se déroule dans tous les référentiels comme si ceux-ci

étaient au repos. Dès lors, chaque mouvement est relatif, le référentiel au

repos respectif pouvant être choisi librement.

On peut observer des processus à partir d’un référentiel librement choisi.

On en tire :

Il n’existe pas d’état de repos absolu.

Il s’est avéré que ce principe de relativité est valable pour des vitesses qui

sont beaucoup plus petites que la vitesse de la lumière.

1. Albert Einstein (1879-1955) a

développé la théorie de la relativité

pendant qu’il travaillait comme

employé à l’office des brevets de Bern

en Suisse. Il a obtenu le prix Nobel en

1921, non pas pour la théorie de la

relativité apparaissant comme trop

révolutionnaire, mais pour l’expli-

cation de l’effet photoélectrique. La

photo date de 1906.

2. Des observateurs différents

mesurent des vitesses relatives

différentes, chacun dans un référentiel

différent.

3. Galileo Galilei (1564-1642)

Théorie de la relativité 13GE − 2013/14 R2

Référentiels d’inertie

Pour la description de phénomènes physiques, on a besoin de référentiels

pour l’espace et le temps. Un référentiel est en cela constitué de points

matériels auxquels nous rapportons le mouvement des corps. Au

référentiel est relié de manière rigide un système de coordonnées, de

sorte que la position de tout point du corps en mouvement est déterminée

de manière univoque par trois coordonnées spatiales.

Le référentiel peut être choisi librement. Cependant, dans la relativité

restreinte, on utilise uniquement ce qu’on appelle des référentiels

d’inertie.

Les référentiels d’inertie sont des référentiels spatiaux dans lesquels un

corps qui n’est soumis à aucune force reste au repos ou en mouvement

rectiligne uniforme.

Chaque référentiel qui se déplace selon un mouvement rectiligne

uniforme par rapport à un référentiel d’inertie est lui-même également un

référentiel d’inertie. Il existe dès lors une infinité de référentiels d’inertie

qui sont équivalents entre eux.

Le référentiel S avec les coordonnées (x, y, z) est lié au quai de gare,

tandis que le référentiel S’ avec les coordonnées (x’, y’, z’) est porté par le

train de marchandises. Les deux référentiels sont en mouvement rectiligne

uniforme l’un par rapport à l’autre. On s’attend à ce que les lois physiques

aient la même forme dans les deux référentiels.

Enfermé dans une boîte noire, aucune expérience ne permet de déterminer

si on se trouve dans le référentiel S ou dans le référentiel S’. En

particulier, on ne peut pas déterminer lequel de ces référentiels est au

repos. Il n’existe que des référentiels au repos relativement l’un à l’autre.

Même lorsqu’on regarde par la fenêtre et qu’on voit un deuxième train, il

est souvent très difficile de juger si c’est le train dans lequel on se trouve

ou l’autre qui est en mouvement.

Les référentiels non inertiels font intervenir des forces d’inertie

supplémentaires. Seule la théorie de la relativité générale permet de

considérer des référentiels accélérés par rapport à un référentiel d’inertie.

Postulats de la théorie de la relativité

Einstein a postulé que tous les référentiels d’inertie conviennent de

manière équivalente à l’élaboration de la physique. Ceci est le contenu du

principe de relativité qu’Einstein a sélectionné comme base pour sa

relativité restreinte :

Postulat 1 : Principe de relativité

Les lois physiques ont la même forme dans tous les référentiels d’inertie.

Les lois physiques générales ont la même forme dans deux référentiels en

mouvement relatif et sont indépendantes de la vitesse relative entre les

deux référentiels. Ceci a de grandes conséquences dans la théorie de

l’électromagnétisme, dans laquelle la vitesse de la lumière dans le vide

apparaît explicitement dans les équations.

1. Des référentiels différents sont

équivalents entre eux s’ils sont en

mouvement rectiligne uniforme l’un

par rapport à l’autre. Les mêmes lois

physiques sont alors valables sous la

même forme dans le train comme sur

le quai.

Un postulat en physique ne peut pas

être mis en question. Il constitue le

fondement d’une théorie physique. Des

expériences peuvent confirmer ou

réfuter des postulats; dans ce dernier

cas, les postulats sont eux-mêmes

réfutés et donc caducs.

c

e

Théorie de la relativité 13GE − 2013/14 R3

Si tous les référentiels d’inertie ont la même valeur, un signal lumineux

dans le vide doit manifestement se propager dans chacun de ces

référentiels avec la même vitesse dans toutes les directions. Ceci est le

principe de la constance de la vitesse de la lumière. Pour un mouvement

rectiligne uniforme entre la source de la lumière et l’observateur, on

mesure la même valeur c de la vitesse de la lumière dans le vide,

indépendamment de la vitesse relative v.

Postulat 2 : Principe de la constance de la vitesse de la lumière

La vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de la source de

lumière et de l’observateur. La vitesse de la lumière dans le vide est dans

tout référentiel d’inertie c = 300 000 km/s.

Le principe de relativité (selon Einstein) et le principe de la constance de

la vitesse de la lumière découlent de l’expérience et ne sont à proprement

parler pas démontrables; mais uniquement réfutables; ce sont des postu-

lats. On peut uniquement en déduire des conclusions et vérifier les

connaissances ainsi obtenues par l’expérience.

L’ensemble de notions liées reposant sur ces deux principes de base et

l’ensemble des résultats en découlant constituent le contenu de la théorie

de la relativité restreinte.

Cinématique relativiste

Dilatation du temps

Nous voulons examiner la marche d’une horloge en mouvement. Afin de

faciliter ces considérations, nous construisons d’abord en esprit une

horloge la plus simple possible, l’horloge à photons. Elle a l’avantage

que le comportement des horloges au repos aussi bien que celui des

horloges en mouvement sont entièrement décrits selon les deux postulats

de la théorie de la relativité.

L’horloge à photons (figure 2) est constituée d’un cylindre dont à

l’extrémité supérieure se trouve une lampe à éclair. Un éclair envoyé par

la lampe parcourt le cylindre et est réfléchi à l’extrémité inférieure par un

miroir. Lorsque l’impulsion lumineuse revient à l’extrémité supérieure, la

lampe doit immédiatement envoyer un nouvel éclair. En outre, l’affichage

de l’horloge avance d’une unité de temps.

1. La lumière nous atteint toujours

avec la même vitesse c = 300 000

km/s. Ce faisant, il ne joue aucun rôle

que nous soyons au repos ou que nous

nous rapprochions ou nous écartions

d’une source de lumière. Ce principe

contredit l’expérience de la vie de tous

les jours.

2. Une impulsion lumineuse est en-

voyée à l’extrémité supérieure et elle

est ensuite réfléchie par le miroir dans

la partie inférieure. Au retour de

l’éclair en haut, l’horloge avance d’une

unité de temps.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%