Word 2007

Chapitre 24 : La relativité restreinte

1. Invariance de la célérité de la lumière

Définitions

- Le référentiel propre d’un objet est le référentiel dans lequel cet objet est immobile, c’est à dire le référentiel lié

à l’objet ;

- En relativité, un évènement est un fait se produisant en un point de l’espace à un instant donné ;

- Un postulat est une affirmation non démontrée servant de base à une théorie.

1.1. Composition des vitesses

Selon les lois de la mécanique classique du mouvement (cinématique galiléenne), si deux véhicules A et B se

déplacent avec les vitesse

A

v

et

A

v

par rapport à un référentiel galiléen, pour un passager du véhicule A, le véhicule

B se déplace à la vitesse

BA

vv

. On retrouve le même résultat pour une onde sonore, une vague,…

Exemple :

Les transformations de Galilée conduisent à la loi d’additivité des vitesses en mécanique

classique : les vitesses s’additionnent lors d’un changement de référentiel.

La composition des vitesses, pour l’exemple ci-dessus, nous donne :

A/L A/B B/L

v v v

1.2. Expérience de Michelson et Morley

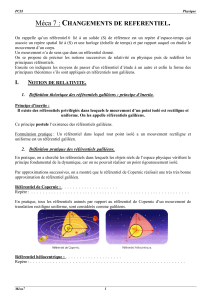

L’expérience de Michelson et Morley (ci-dessous), effectuée au XIXe siècle montre qu’elle ne s’applique pas aux

ondes lumineuses : la mesure de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide par rapport à la Terre donne

toujours la même valeur c, et est indépendante de la vitesse de déplacement de la Terre par rapport au Soleil.

Les expériences des physiciens américains Michelson

(1852-1931) et Morley (1838-1923) réalisée dans les

années 1880, sont entreprises pour mesurer la vitesse

de déplacement de la Terre par rapport à l'éther : une

onde lumineuse monochromatique est séparée en deux

faisceaux qui se propagent dans deux directions

perpendiculaires et sont réfléchis par des miroirs.

Les deux faisceaux parcourent des longueurs légèrement

différentes entre le moment où ils sont séparés et celui

où ils se superposent à nouveau.

Cette différence de longueur, et donc de temps de

parcours, engendre au niveau du détecteur des franges

d'interférences.

Si la Terre avait un mouvement par rapport au référentiel de l'éther, la vitesse de la lumière serait différente dans

les deux directions perpendiculaires. Cela devrait affecter la figure d'interférence, d'une manière variable selon

l'orientation de l'interféromètre par rapport au sens de déplacement de la Terre. Bien que l'expérience fût répétée

à de nombreuses reprises, aucune variation significative ne fut jamais détectée. L'éther semblait immobile par

rapport à la Terre.

Remarque : il y a eu bien d’autres expériences que celles de Michelson et Morley pour vérifier directement

l’invariance de la vitesse de la lumière dans le vide (Hall et Brillet, Alväger, Arago,…)

1.3. Postulats d’Einstein

En tenant compte des observations expérimentales (cf. §1.1 et 1.2) concernant la vitesse de propagation de la

lumière, Albert Einstein publie, en 1905, une nouvelle théorie connue sous le nom de « théorie de la relativité

restreinte ».

Cette théorie repose sur deux postulats :

Postulat n°1 :

Les lois de la physique s’expriment de la même façon dans tous les référentiels galiléens.

Deux expériences identiques réalisées dans deux référentiels galiléens différents donnent exactement le même

résultat ; la vitesse des référentiels les uns par rapport aux autres n’a aucun effet.

Postulat n°2 :

La vitesse de propagation (célérité) de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source

lumineuse et elle est invariante dans tout changement de référentiel galiléen.

La célérité de la lumière dans le vide est une limite de vitesse limite qu’aucune particule ou signal ne peut

dépasser. Cette vitesse ne peut être atteinte que par des particules de masse nulle (photon, neutrino, …).

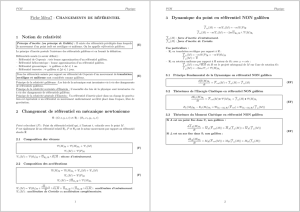

2. Théorie de la relativité restreinte

2.1. Relativité du temps

Définitions

- La durée propre (ou temps propre) tp entre deux évènements est une durée mesurée par une horloge

immobile dans le référentiel propre où se déroule l’évènement.

- La durée mesurée (ou temps mesuré) tm entre deux évènements est la durée mesurée par une horloge fixe

dans un référentiel galiléen () en mouvement par rapport au référentiel galiléen (P) dans lequel on mesure la

durée propre.

Le temps n’est pas absolu : deux évènements simultanés dans un référentiel ne le sont pas dans un autre

référentiel en mouvement par rapport au premier.

A RETENIR :

La durée entre deux évènements dépend du référentiel dans lequel est effectuée la mesure.

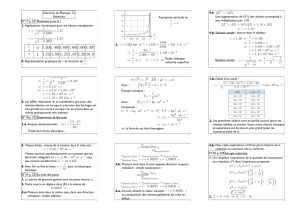

2.2. Dilatation des durées

wagon

h2

ct

gare AA'

tv

gare

AA' vt

gare

AM A'M 2

t

c

et

2

2AA'

AM A'M h 2

2

gare 2AA'

h

22

t

c

22

gare wagon gare

2 2 2

t c t v t

c

...

wagon

gare 2

2

1

t

tv

c

Autre méthode :

Théorème de Pythagore : (AA’/2)² + h² = D² on retrouve le résultat ci-dessus.

2

2

1

γ

1v

c

= facteur de Lorentz (coefficient de dilatation temporelle)

A RETENIR :

Dans deux référentiels et P galiléens, la durée tm d’un phénomène mesurée dans et sa durée propre tP

mesurée dans P sont liées par l’expression :

P

2

2

P

1

PP

vitesse de propagation de par rapport à

célérité de la lumière dans le vide (en m.s )

durée propre de l'évènement dans (en s)

durée mesurée de l'évènement dans

1 (en

m

m

t

tv

v

c

c

t

t

s)

La durée mesurée tm dans est toujours supérieure à la durée propre tP : on dit qu’il y a dilatation des durées.

3. Preuves expérimentales

Pour des vitesses relativistes (proches de c)

L’expérience des physiciens Bruno Rossi et David Hall, en

1941, est la première preuve expérimentale de la

dilatation des durées : elle consiste à compter le nombre

de muons détectés en une heure au sommet d’une

montagne ainsi qu’au niveau de la mer.

Les muons sont des particules produites dans la haute

atmosphère, dues au bombardement par des protons

cosmiques (à environ 10 km d’altitude), qui se

désintègrent spontanément pour donner d’autres

particules.

Voir activité 2 p211 du livre.

wagon 2h

tc

gare 2D

tc

AA'

22

gare

vt

Pour des vitesses non relativistes (très faibles devant c)

Un autre cas observé de dilatation temporelle est le décalage entre horloges atomiques au sol et en vol. Cette

expérience a été initiée en 1971, mais pour comprendre tous les résultats, il faut faire appel à la relativité

générale.

Remarque : le mot « restreinte » signifie que la théorie s’applique uniquement à des référentiels dont le mouvement

est rectiligne et uniforme.

1

/

4

100%