sujet de la précipitation 1

mardi 14 décembre 2004

CONFERENCE 9

SUJET DE LA PRECIPITATION 1

Cette conférence est intitulé SUJET DE LA PRÉCIPITATION.

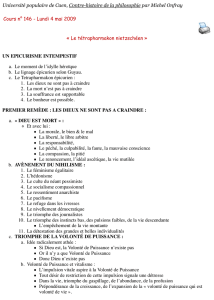

L’AVEUGLEMENT DE LA VOLONTÉ ET LA GRANDE POLITIQUE.

J’essayerais de montrer que la LIBERTE EST POSSIBLE. Je voudrais

également démontrer que BONHEUR, RESPONSABILITE et

AFFIRMATION DE SOI sont possibles. J’insisterai sur le fait qu’il

EXISTE UNE VRAIE VIE DANS LA FAUSSETÉ. Je voudrais accomplir

ceci avec Nietzsche et Heiner Müller.

1. L’art aveugle

“L’aveuglement de la volonté fait partie de la grande politique.”

Comme vous devez le savoir, Heiner Müller a cité plus d’une fois cette

phrase d’Ernst Jünger. La grande politique est une sorte de phantasme

de Nietzsche. Au nom de cette politique et, au nom de ce qu’elle se doit

d’être, Nietzsche combat la religion et sa morale du jugement et de la

condamnation, la logique de la punition, la dictature du tribunal. La

politique de Nietzsche veut être le commencement d’une politique qui va

au-delà du narcissisme et de la punition. C’est la grande politique. Elle

est politique de liberté et de dépense de soi du sujet fini.

La grande politique est politique de volonté. Il s’agit de vouloir. La

grandeur comme mesure de la volonté de vouloir. La grande politique

veut sa volonté en voulant sa propre grandeur. Elle renonce à la volonté,

renoncement oriental en quelque sorte. Elle combat l’aversion, la

vengeance, le ressentiment. La politique de Nietzsche est une politique

de l’infini. Elle est politique de l’éternel, de ce qui se

passe

en deçà des

conditions historiques, sociopolitiques, culturelles.

La politique nietzschéenne considère l’inconsidérable, ouvre

l’impossible, provoque un événement dans le sens où Badiou l’entend

(c’est-à-dire que la positivité d’un événement interrompt l’ordre positif de

l’Être). Le sujet politique est sujet de cette folie, agent de quelque chose

qui le dépasse et, qui lui réclame de faire le presque impossible. Cela

agit, sans pouvoir assurer la raison et le

telos

de son action. Il risque

l’aveuglement essentiel et structurel, qui singularise tous ces

mouvements : “Car la singularité”, dit Badiou, “est véritablement

toujours là où se trouve l’endroit de la décision, et chaque décision est,

en dernière instance, en tant que décision vraie, une décision unique.

Précisément, il n’existe pas de décision générale et dans la mesure où,

ce qui introduit une vérité, ou ce qui engage à une vérité, ou ce qui est

soutenu par un point fixe appartient à l’ordre de la décision, il appartient

toujours aussi à l’ordre de la singularité.”1 Parler de sujet, que ce soit

pour déconstruire sa forme moderne avec ses attributs hérités

(conscience de soi, liberté, souveraineté, autonomie) au profit de sa folie

transcendantale, ou que ce soit pour le confronter à son devoir

irrécusable de jugement, de décision accompagnée de raisons

rationnelles, exige de penser le sujet comme endroit du conflit non

encore résolu entre le décidable et l’indécidable, l’autonomie et

l’hétéronomie, la précipitation et l’ajournement.

La politique de Nietzsche correspond à une pensée de la

délivrance et de l’auto délivrance. Nietzsche ne délivre pas de soi. Il

délivre le soi. Il délivre le soi en le délivrant du ressentiment et du désir

de vengeance. Le sujet doit être libre. Il ne doit pas être paralysé par des

liens négatifs : “L’espace de liberté relativement à la vengeance”, dit

Heidegger, “repose également en dehors du pacifisme et de la politique

de la violence et de la neutralité calculatrice.”2

“Aussi longtemps qu’une force est aveugle ”, dit Müller, “elle est

une force. Dès qu’elle a un programme, une perspective, elle peut être

intégrée et fait partie de quelque chose.”3 Parce que la politique

habituelle,

comme nous l’appelons, ne peut être politique de volonté

aveugle, comme la

grande politique

l’attend d’elle-même, Müller met en

question la “communauté d’intérêt de l’art et de la politique”; une

alliance qu’il caractérise, lors d’une conversation avec Alexander Kluge,

comme “illusion gauchiste de la dernière décennie”. “Finalement,l’art

n’est pas contrôlable”4, il est nécessairement dans la précipitation,

irréfléchi, “praxis aveugle”5, qui porte le sujet de l’art aux limites de ses

capacités.

1 Alain Badiou,

Die gegenwärtige Welt und das Begehren der Philosophie

, p. 25.(

Le monde

contemporain et le désir de philosophie

).

2 Martin Heidegger,

Wer ist Nietzsches Zarathustra?,

in ders., Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954,

p 110.(

Qui est le Zarathoustra de Nietzsche

?)

3 Heiner Müller,

Rotwelsch

, Berlin 1982, p. 178.

4 Alexander Kluge/Heiner Müller,

“Ich schulde der Welt einen Toten”,

Hamburg 1996, p. 57. (

Je dois

un mort au monde

)

5 Heiner Müller,

Rotwelsch

, p. 177.

La question de l’aveuglement n’est pas une question parmi

d’autres. Elle touche au problème d’une impuissance constitutive ou

transcendantale, en tant qu’elle appartient au sujet comme tel. Le sujet

est toujours dépassé par l’invisible. Invisible transcendantal: “néant”,

comme le constate Merleau-Ponty, “en tant que “possible”

autre visible

ou en tant que “possible”, visible pour autrui [...] – L’invisible est

là,

sans être

objet

, c’est la transcendance pure / sans masque ontique. Et

finalement, les “choses visibles” mêmes sont centrées également

autour d’un noyau absent.”6

Etre aveugle

devant l’invisible

ou s’aveugler, perdre la vue et la

lumière du jour – n’est-ce pas là le sort du sujet en général ? Dans la

mesure où tout sujet est sujet de découverte de soi, c’est-à-dire de

responsabilité, ne tourne-t-il pas autour de ce moment de folie qui fait du

sujet sujet d’une accélération aveugle, qui s’empresse de s’étendre dans

l’incontestable, en inventant les figures du Visible? Il y a subjectivité

seulement en tant que confrontation avec l’invisible. Le “Voir” de

l’invisible permet d’abord quelque chose comme la vision. Mais à la

place d’un Voir, d’un

aperçu

, prémisse à la responsabilité et à la

production artistique, on devrait essayer d’accepter, en tant que

condition de possibilité d’une subjectivité éthique et esthétique, une

certaine invisibilité, qui éblouit l’œil du sujet.

L’invisible est ce qui arrache le sujet à lui-même. Être sujet signifie

de ne séjourner à aucun moment

en soi-même

. Cela signifie de se

dépêcher dans la découverte de nouvelles visibilités relatives à

l’invisible. Cela demande que le sujet soit impitoyable envers lui-même.

6 Maurice Merleau-Ponty,

Das Sichtbare und das Unsichtbare

, München 1994, p. 290 (

Le Visible et

Pour que la responsabilité soit possible, le sujet doit prendre tous les

risques de la vitesse, de la précipitation aveugle, de l’accélération

irréfléchie afin d’oser l’autorité de décider, au-dessus de l’abîme de son

impuissance élémentaire. Cette dernière est tout sauf évidente.

Le sujet est la scène d’un antagonisme irréductible. Il articule le

conflit entre deux “principes”: le transparent et l’opaque, l’évidence

lumineuse et son obscurcissement dans l’expérience de l’invisible, de

l’imprévisibilité de l’événement, de la surprise, de l’inconscient, de la

contingence. La

légèreté

du sujet de l’aveuglement ne devrait pas

tromper sur le fait qu’il est sujet d’efforts particuliers. Le sujet sacrifie la

vision pour être sujet dans un sens nouveau. Il quitte les routes connues

–zones de lumière et de visibilité – pour faire une expérience qui,

comme toute expérience originale, représente un effort dans la mesure

où elle emmène le sujet aveugle dans des régions d’obscurité complète.

2. Accord

“L’accord avec l’objet sépare la littérature du journalisme”, dit

Heiner Müller: “la condition à l’art est l’accord”.7 Être en accord, c’est

coopérer avec le réel pour le modifier : “On ne peut absolument pas

influencer le fait que l’on n’est en accord” (citation de Müller)8. L’accord

est affirmatif sans être assentiment au réel. Il est reconnaissance, non

pas assentiment. La reconnaissance ou l’accord précède

l’acquiescement approbateur et le refus négatif.

l’Invisible)

7 Heiner Müller,

Krieg ohne Schlacht

, Köln 1999, p. 289. (

Guerre sans bataille

)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%

![Mémo Nietzsche [2] Les mots clé](http://s1.studylibfr.com/store/data/001352484_1-51f957f6b856ac86d928a21abd8693e9-300x300.png)