Titre de la séance : TP1/ Chapitre 1. L`organisation de l`œil. La

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 14_1S_3C_poly.docx

1

Titre de la séance : TP1/ Chapitre 1. L’organisation de l’œil.

Travail de réflexion : on cherche à mettre en évidence l’organisation anatomique de l’œil.

Matériel à votre disposition : œil de mammifère (veau) ; outils à dissection, bac à dissection.

Protocole de dissection : exposé sur le site internet http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/oeil.htm.

Travail à faire :

- réaliser le protocole de dissection proposé puis extraire le cristallin (conservation éventuelle de ce dernier

dans un bécher rempli d’eau).

- observer une propriété du cristallin : cristallin placé sur une feuille imprimée et/ou du document 3 page 293 ;

Communication des résultats : schéma bilan à compléter.

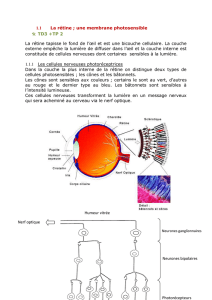

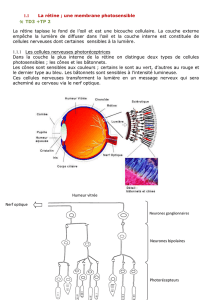

La structure de l’œil humain (coupe sagittale).

D’après © http://www.snv.jussieu.fr/vie/documents/oeil/index.htm (modifié)

Les cellules du cristallin ont une forme très

particulière en « lame de parquet » comme le montre

cette observation au microscope électronique. La

lumière arrive perpendiculairement à leur surface, ce

qui évite la dispersion.

Dans la partie centrale du cristallin, les cellules n’ont

pas de noyau et sont totalement dépourvues

d’organite. Leur cytoplasme est constitué à plus de

90 % de protéines appelées cristallines, qui forment

un réseau ordonné se traduisant par un aspect de gel

optiquement très homogène.

Le métabolisme des cellules du cristallin est très

particulier : les cellules reçoivent leurs nutriments

solubles par diffusion à partir de l’humeur aqueuse.

Les cellules du cristallin, vues au MEB (x 570 sur

l’original, ici réduit). D’après http://www.larousse.fr

Voir aussi les documents 5 et 6 page 293.

Titre de la séance : TP2/ Chapitre 1. L’organisation de la rétine.

Travail de réflexion : on cherche à mettre en évidence l’organisation anatomique de la rétine.

Matériel à votre disposition : lame histologique de coupe longitudinale d’œil de singe ; microscope

photonique.

Travail à faire : observer la lame histologique d’œil de singe. Repérer les cellules photoréceptrices en utilisant

le document 1 page 294.

Communication des résultats :

- schéma ou photographie légendés de la coupe de rétine (légendes : photorécepteurs (cônes et

bâtonnets), emplacements de l’humeur vitrée, de la choroïde (sous la zone pigmentée proche des

photorécepteurs), et par une flèche le trajet de la lumière. Impression de la photographie (fichier Word

par exemple).

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 14_1S_3C_poly.docx

2

L’expérience de Mariotte. © http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/svt/program/fichacti/fich1l/oeil/RETINE2-mariotte.htm

Fermer un œil et fixer la croix. Approcher cette feuille de vos yeux

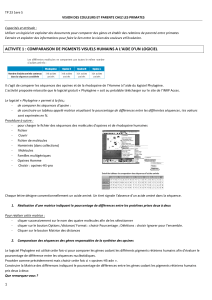

Titre de la séance : TP3/ Chapitre 1. Les gènes des pigments rétiniens : un exemple de famille

multigénique.

Document préparatoire :

- Lecture du doc4 p 299 pour comprendre la notion de famille multigénique (termes clé : duplication, mutation).

- On considère qu’une similitude supérieure à 20 % entre deux molécules ne peut être due au hasard, et indique

une origine commune pour les molécules. Plus la divergence entre deux séquences est ancienne, plus les

différences s’accumulent.

Travail de réflexion : on cherche à mettre en évidence que les gènes des pigments rétiniens font partie d’une

famille multigénique, et qu’il dérivent d’un gène ancestral commun.

Matériel à votre disposition : logiciel Anagène et séquences des trois opsines, et de la rhodopsine, fiche

technique d’Anagène (répertoire classe).

Protocole pour sélectionner les différentes séquences : dans banque de séquences, suivre le chemin ->

terminale S 2000 -> stabilité et variabilité des génomes et évolution -> innovations génétiques -> duplications et

familles multigéniques -> gènes des opsines puis choisir les séquences nucléotidiques des trois opsines en .adn

(bleue, verte et rouge). Dans les gènes des pigments rétiniens -> rodopsine -> rhonorm.cod (séquence de l’allèle

sain codant la rhodopsine).

Travail à faire :

- Comparer les quatre séquences afin de remplir le tableau donné en annexe (comparaison pertinente et chaque

allèle pris en référence au fur et à mesure).

Document complémentaire :

- Localisation des quatre gènes. Opsines verte et rouge (chromosome X), opsine bleue (chromosome 7),

rhodopsine (chromosome 3).

Communication des résultats :

- Travail sur Anagène

- Tableau et modèle de l’histoire de la famille multigénique complétés (emplacements, gènes, mutations

et duplications pour le modèle) ;

- Court bilan écrit.

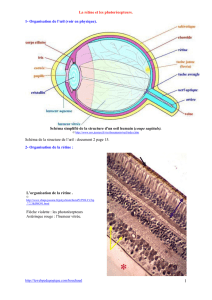

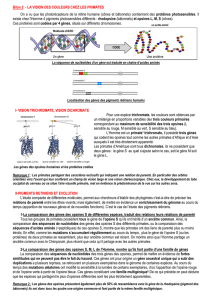

Répartition des

photorécepteurs dans la rétine

et acuité visuelle. © Hachette 1L

2002.

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 14_1S_3C_poly.docx

3

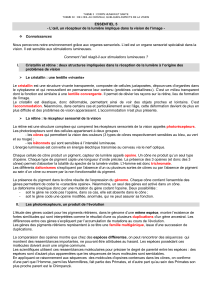

Rhodopsine

Opsine bleue (S)

Opsine rouge (L)

Opsine verte (M)

Rhodopsine

Opsine bleue (S)

-

Opsine rouge (L)

-

-

Opsine verte (M)

-

-

-

Pourcentages de ressemblances entre les séquences nucléotidiques des gènes codant les pigments rétiniens

(rhodopsine et opsines) de l’Homme

Histoire évolutive de la famille des gènes des pigments rétiniens.

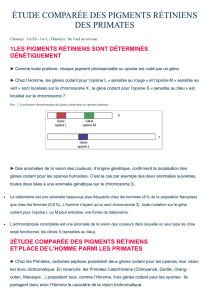

Titre de la séance : TP4/ Chapitre 1. Les gènes des pigments rétiniens et la classification des

Primates.

Travail de réflexion : on cherche à mettre en évidence que les gènes des pigments rétiniens permettent

d’élaborer des liens de parenté au sein des Primates

Matériel à votre disposition : logiciel Phylogène et séquences peptidiques d’opsines bleues de divers Primates.

Protocole pour sélectionner les différentes séquences : collection « Archontes (Primates) », puis dans le menu

« Activités » sélectionner « étude moléculaire ». Ouvrir le fichier « Opsine-Bleu-Primates.aln »

Document complémentaire : on étudie ici des séquences peptidiques, c’est-à-dire les séquences de la

protéine « opsine bleue » produite par le gène (présent chez tous les Primates)

Travail à faire :

- Sélectionner les espèces : Saimiri, Homme, Gorille, Chimpanzé , Macaque et Cébus.

- Cliquer sur le bouton « matrice des distances ». Cette dernière indique le nombre de différences entre les

différentes séquences d’AA des opsines bleues comparées (le codage des AA est dans le système une lettre, et

non trois lettres comme d’habitude ; les différences sont en noir). Dans options, prendre en pourcentage.

- Cliquer ensuite sur le bouton arbre. L’arbre de parenté reprend visuellement les informations du tableau.

Document complémentaire :

Gène de l’opsine R

Gène de l’opsine V

Gène de l’opsine B

Homme (ancien monde)

Présent

Présent

Présent

Chimpanzé (ancien monde)

Présent

Présent

Présent

Cebus (nouveau monde)

Présent

Absent

Présent

Gorille (ancien monde)

Présent

Présent

Présent

Macaque (ancien monde)

Présent

Présent

Présent

Saïmiri (nouveau monde)

Présent

Absent

Présent

Nombre de gènes codant les opsines chez quelques Primates.

Communication des résultats :

- Reproduction du tableau et de l’arbre ;

- Exploitation : montrer en quoi l’étude de cette opsine bleue permet de placer l’Homme parmi les Primates.

- Exploitation du document complémentaire pour confirmer ou infirmer les liens de parenté établis.

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 14_1S_3C_poly.docx

4

Titre de la séance : TP5/ Chapitre 1. L’organisation des voies visuelles.

Travail de réflexion : on cherche à mettre en évidence l’organisation des voies visuelles, depuis la rétine

jusqu’au cerveau.

Matériel à votre disposition : logiciel MRIcro_Edu (ou éduanatomist) et image d’IRM anatomique d’encéphale

(sujet 1211), fiches cliniques de deux patients : Y, atteint d’hémianopsie latérale gauche, et Z atteint

d’hémianopsie bilatérale (dans votre répertoire classe), fiche technique de MRIcro_Edu (répertoire classe).

Prérequis : si l'on considère séparément chaque œil (champ visuel monoculaire), les régions nasale et temporale

de la rétine perçoivent respectivement les parties diamétralement opposées du champ visuel (voir illustration ci-

dessous pour un œil, le droit).

Contribution de la rétine temporale et de la rétine nasale au champ visuel monoculaire

Protocole pour ouvrir le fichier : dans MRIcro_Edu -> fichier -> ouvrir image (analyse ou VoxBo) -> images

-> 2anat -> 1 généralités -> IRM sujet 1211 anat. Penser à bien orienter vos coupes (LR en surbrillance, avec L

et R du bon côté). Vous pouvez prendre les trois plans de coupe séparément (coronale, axiale et sagittale) ou en

même temps. Possibilité de mieux se repérer en utilisant les barres de repère.

Travail à faire :

- Reconnaître le trajet des voies visuelles. Pour cela, choisir le plan de coupe le plus pertinent pour repérer les

deux nerfs optiques, le chiasma optique, et les deux hémisphères cérébraux.

- Dans un deuxième temps, proposer des hypothèses quant à l’organisation des voies nerveuses (schémas du

document complémentaire à compléter).

- Une fois les hypothèses proposées, exploiter les deux cas cliniques pour valider votre hypothèse et ainsi

reconstituer le trajet des voies nerveuses entre chaque œil et le thalamus.

Communication des résultats :

- Capture(s) d’écran légendée(s) du trajet des nerfs optiques (légendes : nerfs optiques, chiasma optique, œil

droit/gauche, hémisphères cérébraux).

- Schémas des hypothèses complétés.

- Exploitation des cas cliniques.

- Validation de la bonne hypothèse et court bilan écrit répondant à la problématique.

Document complémentaire :

Hypothèse 1.

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 14_1S_3C_poly.docx

5

Hypothèse 2.

Hypothèse 3.

Titre de la séance : TP6/ Chapitre 1. Les aires cérébrales impliquées dans la vision.

Travail de réflexion : on cherche à localiser les aires cérébrales de la vision, en prenant au moins l’exemple de

celle spécialisée dans le traitement de la couleur (bien qu’elle soit hors programme). Par extension, nous

étudierons les autres.

Matériel à votre disposition : logiciel MRIcro_Edu (ou éduanatomist) et image d’IRM anatomique d’encéphale

(sujet 131331anat), noms donnés aux différents lobes des hémisphères cérébraux (répertoire classe).

Protocole pour ouvrir le fichier : dans MRIcro_Edu -> fichier -> ouvrir image (analyse ou VoxBo) -> images

-> 3fonc -> 1sensorimoteur -> 3vision -> 3visioncouleurs -> IRM sujet 131331anat. Penser à bien orienter vos

coupes (LR en surbrillance, avec L et R du bon côté).

- Pour superposer : superposition -> charger image fonctionnelle à superposer puis choisir l’image

« IRMsujet131331fonctionnelvisioncouleur». L’image superposée vient en calque au-dessus de la précédente.

Elle correspond à un sujet qui visualise une image en couleur.

- Optimiser l’affichage ainsi :

Afficher les valeurs >0

Seuil inférieur : 3,5

Seuil supérieur : 5

Travail à faire :

- Repérer le positionnement des aires cérébrales responsables de la vision des couleurs

Communication des résultats :

- Captures d’écran légendées et commentées.

6

6

1

/

6

100%