ESSENTIEL 5 - L`œil, un récepteur de la lumière

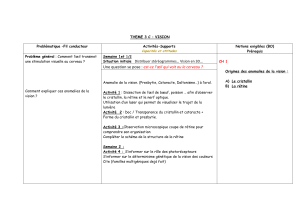

THEME 3 : CORPS HUMAIN ET SANTE

THEME 3C : DE L’ŒIL AU CERVEAU, QUELQUES ASPECTS DE LA VISION

ESSENTIEL 5

- L’œil, un récepteur de la lumière implique dans la vision de l’image -

Connaissances

Nous percevons notre environnement grâce aux organes sensoriels. L’œil est un organe sensoriel spécialisé dans la

vision. Il est sensible aux stimulations lumineuses.

Comment l’œil réagit-il aux stimulations lumineuses ?

I. Cristallin et rétine : deux structures impliquées dans la réception de la lumière à l’origine des

problèmes de vision

Le cristallin : une lentille «vivante»

Le cristallin est une structure vivante transparente, composée de cellules juxtaposées, dépourvues d’organites dans

le cytoplasme et qui renouvellent en permanence leur contenu (protéines «cristallines»). C’est un milieu transparent

dont la fonction est similaire à une lentille convergente. Il permet de dévier les rayons sur la rétine, lieu de formation

de l’image.

Le cristallin est élastique, donc déformable, permettant ainsi de voir des objets proches et lointains. C’est

l’accommodation. Néanmoins, dans certains cas et particulièrement avec l’âge, cette déformation devient de plus en

plus difficile et des problèmes de vision apparaissent. L’accommodation n’est plus présente.

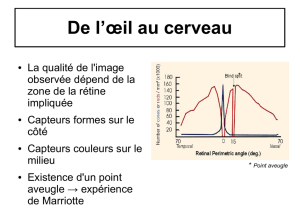

La rétine : le récepteur sensoriel de la vision

La rétine est une structure complexe qui comprend les récepteurs sensoriels de la vision appelés photorécepteurs.

Les photorécepteurs sont des cellules appartenant à deux groupes :

- les cônes qui permettent la vision des couleurs (3 types de cônes respectivement sensibles au bleu, au vert

et au rouge) ;

- les bâtonnets qui sont sensibles à l’intensité lumineuse.

L’énergie lumineuse est convertie en énergie électrique transmise au cerveau via le nerf optique.

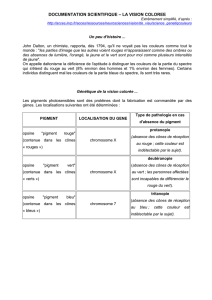

Chaque cellule de cône produit un pigment, capteur de lumière appelé opsine. Un cône ne produit qu’un seul type

d’opsine. Chaque type de pigment capte une longueur d’onde précise. La présence des 3 opsines (et donc des 3

cônes) permet d’absorber la totalité du spectre de la lumière visible. L’Homme est donc trichromate.

Les différents daltonismes s’expliquent par l’absence d’un ou plusieurs sortes de cônes ou par l’absence de pigment

au sein d’un cône ou encore par la non fonctionnalité du pigment.

La présence du pigment dans le cône résulte de l’expression du génome. Chaque cône contient l’ensemble des

gènes permettant de coder le «caractère opsine». Néanmoins, un seul des gènes est activé dans un cône.

Le daltonisme s’explique donc par une mutation du gène codant l’opsine. Deux possibilités :

- soit le gène ne code pas l’opsine, dans ce cas, elle est absente dans le cône ;

- soit le gène code une opsine modifiée, anormale, qui ne peut assurer sa fonction.

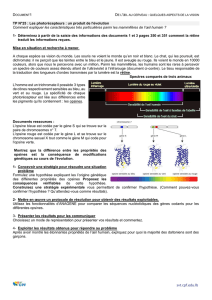

II. Les photorécepteurs, un produit de l’évolution

L'étude des gènes codant pour les pigments rétiniens, dans le génome d’une même espèce, montre l’existence de

fortes similitudes qui sont interprétées comme le résultat d’une ou plusieurs duplications d’un gène ancestral. Les

différences entre ces gènes s’expliquent par l’accumulation de mutations au cours de l’évolution.

Les gènes des pigments rétiniens représentent à ce titre une famille multigénique, issue d'une succession de

duplications.

La comparaison des opsines montre que chez des espèces différentes, on peut rencontrer des séquences qui

montrent des ressemblances importantes, ne pouvant être attribuées au hasard. Les espèces possédant ces

molécules doivent avoir une origine commune.

Les scientifiques utilisent ces ressemblances moléculaires pour préciser le degré de parenté entre les espèces : des

espèces sont d’autant plus apparentées que les séquences de leurs molécules sont semblables.

En appliquant ce raisonnement aux séquences des molécules d’opsines contenues dans les cônes, on confirme

d’une part que l’Homme, parmi les Mammifères, fait partie des Primates, et d’autre part qu’au sein des Primates son

plus proche parent est le Chimpanzé.

Termes importants :

Accommodation : déformation du cristallin permettant la formation d’une image nette sur la rétine.

Cristallin : l’un des milieux transparents de l’œil qui réfractent la lumière et la focalise sur la rétine.

Daltonisme : anomalie héréditaire de la vision des couleurs, conduisant à la confusion de certaines couleurs.

Famille multigénique : ensemble de gènes dérivant d’un gène ancestral par duplication et mutations.

Opsine : molécule contenue dans les cônes, capable d’absorber une partie du spectre lumineux.

Photorécepteur : cellule de la rétine sensible à la lumière.

Lentille convergente : élément transparent dont au moins une des faces est convexe, qui dévie les rayons lumineux.

Capacités et attitudes

I

Recenser, extraire et organiser l’information utile pour :

- localiser et comprendre l’organisation et le fonctionnement du cristallin

- comprendre certains défauts de la vision.

- comprendre l’organisation de la rétine.

- déterminer le rôle des photorécepteurs.

DS

Pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse, expérimenter,

raisonner avec rigueur, modéliser) pour :

- comprendre l’organisation des voies visuelles

EX

Utiliser des logiciels de gestion de l’information :

- ANAGENE pour argumenter le scénario évolutif d’une famille multigénique.

C

Communiquer par un dessin d’observation :

- les résultats de l’observation microscopique du cristallin.

Respecter les règles de sécurité

Développer son sens de l’observation

1

/

2

100%