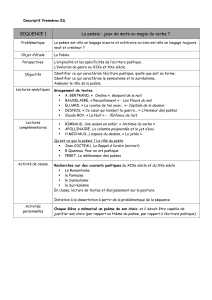

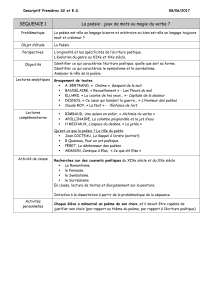

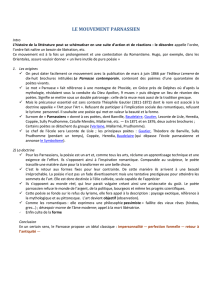

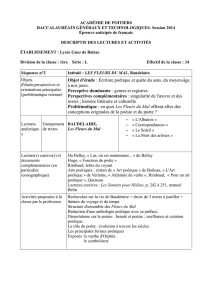

Télécharger le pdf - Festival d`Avignon

Votre œuvre va du côté de l’histoire, de la grande histoire, et de l’autre du côté de l’intime et du poétique.

Comment conjoignez-vous les deux ?

Adel Abdessemed:J’aitoujoursditquel’histoireétaitaussiunefalsication:ilyaenelleunemorale

réductrice.Jesuisfascinépardesœuvresquimettentenscènel’éthique,lapolitique,quiparlentd’undevenir,

maiscequimetoucheleplusestcequiremonte:la«Surface»,çaveutdirelelieu,l’espaceoùleschoses

remontent.Onesttémoin;dansmonœuvreShopping,onvoitcejeunehomme,cetétudiant,quisortaitavecses

courses,sessacsenplastique,etaffronteungéant,telquelestanks.Cejeunehommenesavaitpasque,àce

moment,ilestdevenuletémoin,lamémoiredetoutelaChine.Ilestentrédansl’Histoire–lui-même.Jelefais

remonter,commeuntémoin;ilétaitsurlelieuducrimeet,entantqu’artiste,jesuissurlelieuducrime.L’œuvre

d’artnepeutpasêtreréduiteàl’Histoire.Cequej’aimedel’œuvrepoétique,c'estl’instinct.Ilyaaussidel’erreur.

L’œuvren’estpasintellectuelle.Elleestd’ordreprimitif:c’estpourcelaqu’elleestpoétique.Lapoésieestau-delà

del’analyse;ilyal’erreur,ilyal’ignorancepossible.Maisonsent.Danslapoésie,ilyal’élan,etladécoration

entantquematièresonore.Ilyaaussil’inévitabilitédel’ambiguïté,l’auxiliaireavoir,l’auxiliaireêtre.Dansl’œuvre

d’art,ilyadessignesbiensûr,maisilyaaussilamatière.Tudislemot«métal»,tul’asdanslaboucheetdans

latête,maisl’imageetlaprésencematériellenesontpaslà,enface,surplace.Lapoésie,c’estcequilibère:un

malaise,etlavie.

Parmi les textes qui comptent pour vous, il me semble qu’un grand nombre touche au désespoir humain

– Dostoïevski, Nietzsche – et en même temps à la joie. Quel est leur rapport ?

Àl’intérieurdudésespoir,ilyalaforcedecrier.Cecriestunecréation:làestlavraiejoie.Siondit«joie»,sion

dit«désespoir»,onestencoredansl’inévitabilitédel’individualitéetdel’individu.Celaramèneàl’énergie:joie,

désespoir,cesontdesénergies.Uncri:cepeutêtrelasouffrancedeladouleur,delaculpabilité;cepeutêtreun

criextatique,cepeutêtrepourselibérerdequelquechose.Là,ilyaunejouissancequilielesdeux.

Quandonfaitundessin,onrate,onrecommence,onrate,onrecommenceencore,onestdésespéré,parce

qu’onpensequ’onnevajamaisyarriver.Onn’abandonnerienaumonde.Onestdésespéré.Onsaitqu’onneva

jamaisyarriver.Lajoie,onpeutaussilalieraucourage.Dansledessin,onsemoquedutalent:cequicompte,

c’estlecourage,derefaire,derecommencer,mêmesionaraté.Làestlajoie.Nietzscheestunspéléologuedes

profondeurs;sapuissanceestsa«volonté»,maisl’élanchezlui,au-delàdesonécriturephilosophique,c’estle

butpassionnédeparlerdel’homme,desamort,desafoliesociale.L’artisteauneseuleresponsabilité,envers

l’œuvre.Aucunartistenecroit,mêmeàuninstant,àl’artpourl’art:c’estdéjàunprogramme,unemorale,pour

justieruncertainart,etendétruireunautre;unartengagé:unephraseestnéepourattaquerBaudelaire,

etattaquerFlaubert;unartauxprises.L’artnepeutêtreréduitàcesformulesquinemènentnullepartet

produisentplutôtdesenfermementsclaustrophobiques.TolstoïetDostoïevskiontmisdansleursœuvresledestin

d’unpeuple,cequiallaitadvenir.

Vous vivez entre poésie et philosophie. Comment voyez-vous la relation entre les deux ? Comment

nourrit-elle votre œuvre ?

Lespoètesmententtrop,ilstroublenttoutesleurseauxpourqu’ellesparaissentprofondes,commedisait

Zarathoustra.BaudelaireadédiéLes Fleurs du MalàThéophileGautier,quin’estpascomparableàEdgar

AllanPoe,qu’ilapourtanttraduit.Laphilosophienousaideàpenserlemonde,àrééchir,àlecomprendre.

Lepoètechercheàtransformerlemonde.Quandlephilosophe,lui,chercheàtransformerlemonde,comme

KarlMarx,onpeutdirequ’ilappauvritl’histoire.Sursatombe,ilestécrit:«Travailleursdetouspaysunissez-

vous.Lesphilosophesn’ontfaitqu’interpréterlemondededifférentesfaçons.Cequ’ilfautnéanmoins,c’estle

changer.»Mais,c’estunepenséedefourmi,d’abeille:legroupe.Jecroisenl’individu,pasdanslegroupe:plus

onestnombreux,plusondevientimbécile.Jesuisducôtédespoètes:ducôtéd’AntoninArtaud,quidonneen

mêmetempslapoésieetlaphilosophie.Ceuxquim’intéressentsonttousdesgureségalementpoétiqueet

philosophique:Nietzsche,etRimbaud,etMallarmé,etJoyce,etBeckett,etPasolini,etKatebYacinequi,entre

autreschoses,disaitquelepoèteestcommeunboxeur;ildonneetilreçoit...Certainsremplissent,d’autres

vident.

SURFACES

ENTRETIEN AVEC ADEL ABDESSEMED

6 AU 24 JUILLET 2016

ToutleFestivalsurfestival-avignon.com

#FDA16

Quel rapport avez-vous à la lecture ? Quelle en est l’expérience pour vous ?

HélèneCixous,jenelalispascommeuneromancière:ellenem’invitepastantàlireensoiqu’àpenser.Son

écritureestàlafoiscomplexeetsimple,maiselleselitavecgrandplaisir.

Quandj’étaisenAlgérie,j’ailuHomère,Shakespeare,etévidemmentlalittératurerusse,Gogol,lesNouvelles de

Pétersbourg,«LeManteau».Shakespeareapprendàpenserlajalousie,lepouvoir,lamémoireetl’oubli.

C’étaitundé:jeneconnaissaispastrèsbienlalangue.Lesmots,jelesinterprèteàmafaçon:jelesprends,et

j’enfaisdesbriques.DansLa Divine Comédie,DanteachoisiVirgilepournousguiderdanssonvoyage.Jene

suispasunlecteur;jesuisunprofessionnelàtournerlespages,quandcelam’arrive.Jeliscequimedonneà

penseretm’aideàcomprendrequelquechosesurmoi-même:pascommeunmiroirquireèteraitmonimage–

ceseraitêtrecommeNarcisse–maispourautrechose,pourl’autrechose.

Vous aimez le dialogue avec les auteurs de poésie, de philosophie et de littérature. Quel rapport

entretenez-vous avec eux ?

Beckettn’aimaitpascetteententeentreartistesetpoètes.Genet,lecontraire:ilétaittrèsprochedeGiacometti,

dedanseurs,d'équilibristes,devoyous.J’aimelespoètes,lesécrivainsquidonnentàpenser,quitouchentà

quelquechose.Ilsapportentunenouvellepierreàl’édice.Cézanneaessayédetrouverdeladifférencedansla

répétition.Deleuzedisait:«Ilfautpenserlarépétitionaupronominal,trouverleSoidelarépétition,lasingularité

danscequiserépète.Cariln’yapasderépétitionsansunrépétiteur,rienderépétésansâmerépétitrice.»

Cézanneaessayédefairecela.Dansmestitres,ilyaunepartpoétique,uneintention/inventionlittéraire:

CommedansHistoire de la folie,oùjesuisendialogueavecFoucault;ouquandjeprendsunephrased’Adonis,

«D’unhorizonàunautre»commetitrepouruneautreœuvre.Criestenivoire,Travelling Playersestenmarbre:

lematériauestduretraconteencoreautrechose.Iln’arienàvoiravecletitremaisdansmonapprochelittéraire

enmêmetempsjenem’enpréoccupepas:jesuisdanslafoliedel’histoireetdansl’autrehorizon,oujesuis

restédanslemême,dansl’horizoninitial,commeunvoyagedemusiciensdansla«terrevaine»dutemps.

ProposrecueillisparDonatienGrau

1

/

2

100%