1 132 – III a - ISCHEMIE MYOCARDIQUE

1

132 – III a - ISCHEMIE MYOCARDIQUE

JM Fauvel 2009

Plan :

1 – Définition

2 - PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INSUFFISANCE CORONARIENNE

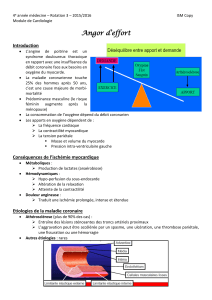

2 - 1 déséquilibre apports-besoins

2 - 2 conséquences (biochimiques, mécaniques, ECG, cliniques; nécrose; viabilité; préconditionnement ischémique)

2 - 3 causes angor secondaire / primaire / mixte

2 - 4 évaluation du retentissement fonctionnel d'une sténose coronaire ( Sténose coronarographique ; évaluation

fonctionnelle)

3 – FORMES CLINIQUES SYMPTOMATIQUES

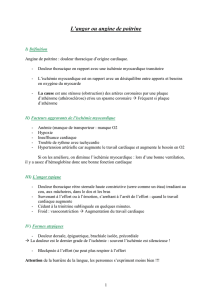

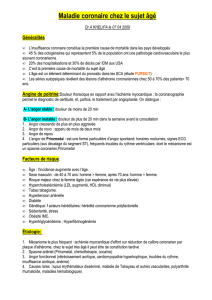

3 - 1 ISCHEMIE DOULOUREUSE : ANGOR

3 - 1 - 1 L'angine de poitrine d'effort commune

3 - 1 - 2 L'angor atypique

CLASSES : Classification Canadienne

3 - 1 - 3 Angor spontané Angor de PRINZMETAL

3 - 1 - 4 Angor mixte

3 - 2 ISCHEMIE SILENCIEUSE

4 - FORMES EVOLUTIVES

4 - 1 Angor stable

4 - 2 Syndrome coronarien aigu (cf cours)

4 - 3 Complications : 1 : mort subite

2 : l'infarctus du myocarde

3 : les troubles du rythme cardiaque

4 : I.V.G.

5 - FORMES CLINIQUES ETIOLOGIQUES

5 - 1 Athérosclérose coronarienne

5 - 2 Autres atteintes

5 - 3 Spasme

5 - 4 Diminution de la réserve coronaire ; Le Syndrome X

5 - 5 L’ischémie fonctionnelle

6 – FORMES CLINIQUES SELON LE TERRAIN

6 – 1 Diabétique

6 – 2 Femme

6 – 3 Sujet âgé

7 - ∆ +

7 - 1 ∆ + de l'angor

7 - 2 ∆ + de l'ischémie *E.C.G. en dehors de toute crise / pendant la crise ° ECG d'effort ° ECG de 24 h

* échocardiogramme de stress

* scintigraphie myocardique

* coronarographie ; Test au Méthergin ; artères, myocarde

* Place du scanner

* Place de l’IRM

7 – 3 Autres examens

7 – 4 Stratification du risque

8 - ∆ ≠

8 - 1 ∆ ≠ Les autres douleurs thoraciques hors urgence, d’origine cardiovasculaire ou non

8 - 2 ∆ ≠ ECG : les autres troubles de la repolarisation (onde T et segment ST), et modifications de QRS (sera aussi

valable pour SCA, pour éviter répétition)

° ° ° ° ° °

1 - Définition : l'ischémie myocardique est due à un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène du

myocarde. Dans + de 80 % des cas, son substratum anatomique est l'athérosclérose coronarienne.

Elle peut se manifester par une douleur : angine de poitrine (angor pectoris ) : une douleur thoracique, aigue et

transitoire, dont le ∆ est un ∆ d' interrogatoire, fondé sur les caractères de la douleur et ses conditions d' apparition et

de disparition.

Elle peut aussi rester cliniquement muette.

Son pronostic est grave, dominé par le risque d'infarctus et de mort subite.

Son diagnostic reposera sur l'interrogatoire, mais aussi sur des examens complémentaires.

2

2 - PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INSUFFISANCE CORONARIENNE

L'ischémie myocardique résulte d'un déséquilibre transitoire entre les apports et les besoins en O2 du

myocarde.

2 - 1 DESEQUILIBRE ENTRE LES APPORTS ET LES BESOINS

Apports : (f) de Pr. Aortique et des résistances extrinsèques et intrinsèques

Besoins : (f) de la tension pariétale précharge - vol TD, PTDVG

postcharge - Pr syst. Ao

de la fréquence cardiaque

de la contractilité

2 – 2 LES CONSEQUENCES DU DESEQUILIBRE

dans l'ordre chronologique :

2 - 2 - 1- manifestations biochimiques

- passage à un métabolisme anaérobie = utilisation des hydrates de carbone

---> acidose

---> hyperkaliémie

---> accumulation de lactates qui vont passer dans le sang veineux du sinus coronaire où le taux

devient > au taux artériel (myocarde normal : extraction de l'acide lactique et : taux veinx < art)

- production excessive de radicaux libres de l'oxygène par les cellules myocardiques, les cellule endothéliales

et les polynucléaires----> effets délétères sur la peroxydation des lipides, les systèmes de transport et d'

oxydoréduction

2 - 2 - 2- manifestations mécaniques

au niveau de la zone ischémique

- en diastole : trouble de la relaxation et diminution de la compliance, augmentation de la PTDVG

- puis diminution de la contraction: hypo- ou akinésie

- si la zone ischémique est assez étendue, il va en résulter une véritable insuffisance cardiaque transitoire

Selon la durée de l'ischémie, le comportement du myocarde varie, et on oppose

- réduction du flux coronaire durable: myocarde hibernant , altération de la fonction VG de repos

- interruption complète de 20 à 30 ' minimum, si pas de collatérales: myocarde nécrosé , a- ou

dyskinétique

- restauration du flux aprés une interruption transitoire: myocarde sidéré possible, reste a- ou

hypokinétique pendant plusieurs heures ou jours, avant de récupérer ± complètement sa fonction

mécanique

Si une courte période ischémique, suivie d'une reperfusion, est appliquée au myocarde normal, celui ci devient

plus résistant à une deuxième agression survenant juste après : préconditionnement ischémique

Cependant des épisodes ischémiques répétés, ou une ischémie chronique, conduisent à la perte fonctionnelle

du myocarde : dysfonction ventriculaire gauche et myocardiopathie ischémique

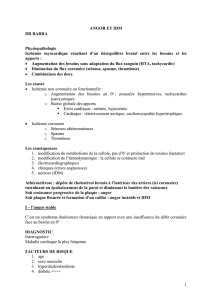

2 - 2 - 3 - manifestations ECG

Suivant l'importance de l' ischémie, on distingue

- lésion sous épicardique, sus décalage du segment ST, traduisant généralement une ischémie massive

transmurale

- lésion sous endocardique, sous décalage du segment ST, traduisant le plus souvent la souffrance des couches

sous endocardiques

et facilitation de l'éclosion du troubles du rythme --> risque de mort subite

2 - 2 - 4 - manifestations cliniques : la douleur (+ ou -)

- elle est retardée par rapport aux 3 manifestations précédentes ; elle vient en dernier, elle disparaît en premier

- elle peut être absente malgré les modifications ECG : concept d'"ischémie silencieuse" : important : le risque sans

le signal d'alarme !

- de même son intensité n'est pas égale à la sévérité de l'ischémie.

3

. elle est due à l'accumulation de subtances algogènes : ions K +, adénosine +++

. les récepteurs sont les terminaisons du syst ∑

. les voies de transmission : dernière racine cervicale C8 et - 4 premières dorsales

Ce sont les mêmes que celles empruntées par des influx provenant de divers viscères, en particulier digestifs.

Cela explique la possibilité de localisations erronées (diagnostic différentiel )

Pour évaluer le temps d'ischémie sur 24 h, c'est la surveillance continue de l'ECG qui sera le moyen le plus fiable

----> (charge ischémique totale)

2 - 2 - 5 - La nécrose

Si l'ischémie est complète et se prolonge plus de 20 ', le myocarde évolue vers la nécrose, de l'endocarde vers

l'épicarde, et elle sera complète aprés 6 heures.

Selon le degré de compensation par une éventuelle collatéralité, la nécrose sera plus ou moins complète dans la zone

dépendante de l'artère occluse.

Pour être efficace, la réouverture de l'artère doit être réalisée le + vite possible, avant la 3e heure.

2 - 2 - 6 - Viabilité du myocarde : myocarde nécrosé ≠ hibernant ≠ sidéré

Le myocarde nourri par une artère paraissant sténosée à la coronarographie peut se contracter normalement, ou au

contraire montrer des signes de diminution ou de suppression de sa fonction contractile. Il peut être:

- mort, nécrosé : dysfonction myocardique non réversible

- " hibernant " : en cas d'hypoperfusion durable, le myocarde réduit son métabolisme au minimum, mais

conserve la capacité de se contracter à nouveau si on restaure un débit coronaire suffisant

- "sidéré": en cas d'ischémie aigue de durée brève, le myocarde ne récupère sa fonction contractile que de

façon retardée, bien que le flux coronaire soit normalisé, et que les signes ECG aient disparu. Le

délai de cette récupération peut atteindre 2 à 3 semaines.

Pour savoir si, en restaurant un flux coronaire satisfaisant, la dysfonction myocardique va régresser, si il y a viabilité

du myocarde, on peut s'aider de:

- l'échocardiogramme de stress : perfusion de dobutamine à dose faible Æ réponse contractle ou non

- la scintigraphie myocardique au thallium : pas de lacune au repos

- l’IRM : pas de rehaussement tardif après injection de gadolinium

2 - 2 - 7 - Rôle du préconditionnement ischémique

Définition : Tolérance à l'ischémie acquise par le myocarde à la suite d'un premier contact avec l' ischémie. Des

occlusions coronaires brèves, < 15', précédant l'occlusion coronaire durable, entraînent une réduction de la taille de

l'infarctus ( activation des récepteurs de l' adénosine et des canaux potassiques ATP-dépendants). On cherche un moyen

d'utiliser pharmacologiquement cette protection chez l' homme. Le nicorandil (Adancor°, Ikorel°), a des effets dans ce

sens)

2 - 3 LES CAUSES DU DESEQUILIBRE

2 - 3 - 1 - augmentation des besoins, limitation des apports = Angor secondaire à

une augmentation des besoins

. l'athérosclérose crée des plaques ± longues, ± rigides, au niveau des zones proximales des troncs péricardiques

. la paroi libre en regard se dilate un peu pour compenser

. sur la coronarographie, une sténose à 70 % de réduction de diamètre ---> réduction de 90 % de la lumière

. de plus, attention au fait que l'artère en amont et en aval de la sténose peut déjà avoir un calibre réduit, et qu'en réalité

la réduction de la lumière par rapport à sa valeur normale est bien plus importante

- à partir de 50 % de réduction du diamètre : sténose " hémodynamiquement significative "

* il commence à y avoir une diminution de la réserve coronaire, car elle est déjà mise à contribution au repos

* au repos : vasodilatation en aval, par mise en jeu de la réserve coronaire ---> maintien du débit coronaire

* à l'effort : malgré cela, à partir d' un seuil , le débit n' augmente plus et c'est la sténose qui le règle ; l' ischémie

apparaît.

En clinique, ce seuil ischémique, anginogène, est apprécié par le produit (Fréquence cardiaque x Pr Art

systolique)

4

- Si sténose ≥ 90% du diamètre : ischémie même au repos

Pour le tronc gauche : retentissement sérieux à partir de 50 % de réduction de diamètre

Cliniquement :

c' est un angor d' effort , mais aussi à l' émotion, au froid ( augment de Pr Art, vasoconstriction )

pur, proportionnel à l' augmentation des besoins en O2,

et donc reproductible à l' épreuve d' effort

c 'est le plus classique

Parfois, le développement d'une collatéralité peut venir atténuer le retentissement d'une sténose, mais sans la compenser

entièrement . Cette collatéralité ne se développant que lentement, de manière variable selon les sujets, ± vite, ±

intensément, cela explique que le seuil puisse s'élever avec le temps, et avec le maintien d’une activité physique

régulière.

Dans ≈10% des cas : angor d'effort, caractérisé (clin, ECG, métabolique) et pourtant pas de sténose coronaire sur leur

partie épicardique : on parle

- d'angor fonctionnel : besoins O2 augmentés, et apports insuffisants

ex : anémie (apports diminués )

R Ao : besoins augmentés, pression de perfusion diminuée, résistances augmentées par

hypertrophie, et augmentation de la tension pariétale

myocardiopathies hypertrophiques

tachycardie rapide

- d'altération de la réserve coronaire :

ex : HTA, où HVG, mais parfois aussi sans HVG par dysfonction endothéliale

ou Syndrome X : vasodilatation insuffisante ou même vasoconstriction au niveau de la microcirculation

- ce chapitre de la dysfonction endothéliale et de ses conséquences cliniques est en pleine exploration

2 - 3 - 2 - Diminution brusque des apports, besoins inchangés = Angor primaire,

de repos

- soit spasme:

touche surtout les artères épicardiques, mais on connait la possibilité de spasme des artères intramyocardiques

le + souvent sur une zone altérée, parfois zone paraissant normale à la coronarographie mais en règle lésée à

l’écho endocoronaire ; physiosiopathologie mal connue:

* il y a un facteur local le plus souvent : se répète au même endroit, ou aux mêmes endroits, avec

augmentation de la sensibilité aux stimuli vasoconstricteurs, et de la réactivité

* facilité par

- périodes où tonus para ∑ augmenté ( la nuit, ++ fin de nuit, 4 à 9 h du matin, ou post prandial, ou

phase de récupération aprés un effort - épreuve d' effort, ou match - )

- mais aussi par périodes où tonus ∑ augmenté ( anxiété, froid - cold pressor test , agents alpha stimulants

( méthylergométrine Méthergin*), ou parfois per effort )

- peut se reproduire sur un coeur explanté et remis en place

- modifications du pH, concentrations ioniques

alcalose le facilite : test d' hyperventilation, ou d' alcalinisation

Mg l'atténue

- plaquettes, thromboxane A2

- et par le tabac

* peut aussi survenir chez un patient présentant des lésions sur plusieurs artères

- soit fissuration de plaque et thrombus, thrombose subocclusive intermittente

- soit hémorragie dans la plaque

2 - 3 - 3 - Sténose + tonus vasomoteur variable ± spasme = Angor mixte

C'est une éventualité fréquente, avec un angor d'effort dont les conditions d'apparition sont variables parce qu'en plus de

la plaque sténosante, il y a une vasoconstriction surajoutée ---> seuil ischémique variable

ex : + facile le matin, au démarrage, que dans la journée,

ou + facile au froid ou au vent

Cette vasoconstriction porte

- sur l'artère sténosée, dans sa portion épicardique, et une minime réduction de lumière peut suffire à faire

apparaître l' ischémie

5

- mais aussi dans son réseau artériolaire, avec une diminution de la vasodilatation compensatrice

Il y a une variation circadienne de cette vasomotricité, avec une accentuation le matin avant le réveil et juste après

2 – 4 - EVALUATION DU RETENTISSEMENT FONCTIONNEL D'UNE STENOSE

CORONAIRE

2 – 4 - 1 STENOSE CORONAROGRAPHIQUE

cf + bas : coronarographie

2. – 4 – 2 EVALUATION FONCTIONNELLE

2 - 4 -2- 1 NON INVASIVE

ECG d ' effort, et de 24 h

Scintigraphie myocardique d'effort ou sous dipyridamole

Echocardiogramme de repos et d’effort ou de stress

IRM de stress

2 - 4 – 2 - 2 INVASIVE

- la vitesse du flux coronaire mesurée par effet Döppler, en aval de la sténose, et son évolution sous vasodilatation

maximale,

- le gradient de pression entre l'aorte et en aval de la sténose, sous vasodilatation maximale : fractional flow reserve

3 - FORMES CLINIQUES SYMPTOMATIQUES

3 - 1 ISCHEMIE DOULOUREUSE : ANGOR PECTORIS

3 - 1 - 1 L'angine de poitrine d'effort commune : un homme de la 50aine

elle se caractérise par

- son siège : douleur thoracique rétrosternale en barre entre les deux seins

- son type : constrictive (à type de griffe, étau, poids)

ou à type de brûlure

intense

angoissante, avec impression de mort imminente

sans dyspnée

` - ses irradiations : vers le cou et les machoires

vers l'épaule G et le bord cubital du bras, de la main G

parfois vers les deux bras

+ rarement dans le dos

+ épigastrique

- ses circonstances de survenue : elle survient par crises apparaissant à l'effort et le plus souvent à la marche,

++ au début, à la mise en train le matin

parfois favorisée par - marche en terrain ascendant

- le froid

- l'exposition au vent ou au brouillard

- la période post prandiale

- l'émotion, le stress

- sa durée et ses circonstances d'arrêt : elle oblige le malade à s'arrêter

elle cède alors au repos en quelques secondes ou minutes ( < 10 min)

parfois après quelques éructations ("aérophagie")

sans laisser de douleur séquellaire

- sa sensibilité à la prise de Trinitrine qui la fait céder en quelques minutes

mais ce n'est pas spécifique : la trinitrine relâche aussi les fibres musculaires lisses du tube digestif

- l'examen pendant la crise est en général décevant

- élévation modérée de la TA et du pouls

- quelquefois bruit de galop, souffle d'insuffisance mitrale

- l'examen recherche en outre

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%