Chapitre 1 Du marketing à ses résistances : une analyse par la

1

Chapitre 1

Du marketing à ses résistances : une analyse par la sociologie

de la traduction

Dominique ROUX et Eric RÉMY

La machine marchera quand tous les gens

concernés seront convaincus.

Latour (1989)

Qu’est-ce qui fait la force du marketing ? La supériorité de mes produits et services,

répond le marketer. « Sa capacité à satisfaire les besoins et désirs au moyens de l’échange »

pour créer et capter de la valeur, proposent les théoriciens du marketing (Kotler et Armstrong,

2007, p. 25). Son pouvoir de manipulation, affirment ses détracteurs. Sa capacité de

récupération des oppositions et des contestations, concluent les tenants d’une « sociologie de

la critique » (Boltanski et Chiapello, 1999). En fin de compte, c’est bien souvent dans le

registre de la polémique, des invocations à charge ou à décharge de l’utilité ou des nuisances

qu’il entraîne que se joue depuis des décennies le sort du marketing (Marion, 2009). D’un

côté ses pourfendeurs d’inspiration marxienne, de l’Ecole de Francfort aux situationnistes,

l’accusent de maux qu’on prête généralement aux régimes conquérants, dominateurs et

ethnocentriques. L’hégémonie, l’impérialisme et la marchandisation du monde constitueraient

selon eux le cortège des trois Furies qui l’accompagnent. De l’autre, ses défenseurs de

sensibilité majoritairement libérale réaffirment avec constance qu’il n’y a de marketing mal

compris que mal mis en œuvre, et qu’au fond, ses préceptes sont non seulement utiles, mais

généralisables à tous domaines et à tous horizons. Ils ont donc promu l’idée que le marketing

gagne à étendre l’espace de ses interventions – notamment aux activités non marchandes – et

doit même pousser au bout, sur le plan temporel, la logique qui est la sienne. Avertissement à

l’adresse des managers négligents ou victimes d’une myopie progressive : le marketing doit

2

anticiper aujourd’hui ce que le consommateur pourrait lui reprocher demain et préventivement

gérer les conséquences à long terme des désirs immédiats de ses cibles.

Mais si le débat s’enlise régulièrement dans les ornières de la critique et de sa récupération

(Boltanski et Chiapello, 1999), n’est-ce pas au fond parce que la question est ailleurs ?

Qu’est-ce qui fait la force du marketing sinon sa capacité à décourager, non pas les

dénonciations de ses détracteurs, ni les engagements pris pour leur répondre, mais les

volontés, ou parfois les velléités, de résistance des consommateurs à ses offres, ses techniques

et ses dispositifs ? Pour sortir de la circularité du débat sur le(s) pouvoir(s) du marketing et

des consommateurs, et montrer de quelles manières ils échappent dans la réalité aux efforts

faits pour les capter, nous proposons de mobiliser le cadre de la sociologie de la traduction.

Ainsi, nous faisons taire « le concert de la critique » (Marion, 2009) pour mieux « voir » ce

qui se joue en coulisses et sur la scène marchande. Comme en baissant le son du poste de

télévision, on remarque soudain les postures des acteurs que l’écoute des dialogues relègue au

second plan, nous proposons d’ignorer un instant les présupposés axiologiques sur lesquels ils

s’appuient pour légitimer leurs actions. Nous abandonnons provisoirement les irréconciliables

divisions portées par la critique et leurs référentiels de justification, pour nous intéresser

moins à une lecture de ce que l’on fait au consommateur qu’à une compréhension de ce que

certains acteurs font relativement ou par rapport à lui (Denis, 2008). Dans cette perspective,

nous substituons à ces dichotomies une autre analyse qui permet d’approcher la question

fondamentale posée aux marketers : « comment agir à distance » (Latour, 1990) sur des

cibles mobiles et orchestrer leur compréhension, sinon leur captation, par une mise en scène

« très respectueuse » de leur liberté (Cochoy, 2004, p. 16) ? En réinterrogeant le marketing

comme processus de traduction, nous jetons sur la résistance un éclairage qui s’affranchit de

ses argumentaires, et met au jour les trahisons – les dissidences (Callon, 1986) – qui

éprouvent perpétuellement la solidité (ou la fragilité) des réseaux qu’il cherche à construire.

1. Qu’est-ce que traduire ?

Initialement, la « sociologie de la traduction » (Latour et Woolgar, 1979 ; Callon, 1986 ;

Latour, 1989, 1990 ; Akrich et al., 2006) a été développée pour rendre compte de la manière

dont sont établis les faits scientifiques. Elle met en lumière qu’avant d’être considérés comme

incontestés, ceux-ci ont d’abord été l’objet de longs et multiples enjeux. L’activité

scientifique est ainsi constituée d’une suite d’opérations – des mesures, des classements, des

ordonnancements, des activités de production, des résultats (d’analyses, de rapports, de

3

publications d’articles, etc.), qui visent à stabiliser des énoncés. L’objectif est que ces

affirmations, in fine, ne soient plus remises en cause, et passent du statut de controverses à

celui de faits. Dans ce but, les acteurs mobilisent des dispositifs qui, au bout du compte,

parviennent à occulter les processus par lesquels les situations ont été construites et les

controverses qui les ont précédées. Les énoncés qui paraissent « tenus pour acquis » à un

moment donné (Latour et Woolgar, 1979) ont donc en réalité été fabriqués, non pas par l’effet

de forces préexistant dans un champ, mais par le fait d’associations d’acteurs humains et

non–humains devenues irréversibles, cadenassées comme des « boîtes noires » (Latour et

Woolgar, 1979), au hasard de circonstances et d’incertitudes qui y auront aussi joué une large

part.

Hors du champ de la sociologie des sciences, la sociologie de la traduction permet de

penser les logiques d’actions, les réseaux d’acteurs et les jeux de pouvoir qui y ont trouvé de

nombreux points d’application dans le domaine de l’innovation, du changement, du

management et du marketing (Callon, 1986 ; Amblard et al., 1996 ; Barrey, 2004 ; Akrich et

al., 2006 ; Azimont et Araujo, 2007 ; Denis, 2008). Les opérations qui se jouent dans ces

différents domaines – scientifique, politique ou gestion d’entreprise (Latour, 1990) –,

engendrent des conflits et des luttes qui créent des lieux d’affrontement, ce que Latour et

Woolgar (1979, p. 251) nomment un « champ agonistique ». Certains acteurs problématisent

des situations et y déploient des stratégies pour en enrôler d’autres. Des humains mais aussi

des non-humains – objets et dispositifs – sont assemblés pour former des réseaux, des «

associologies » (Callon et Latour, 1981) engagées dans des opérations de persuasion

rhétorique (Laufer et Paradeise, 1982). Visant à rendre des énoncés crédibles et non

questionnables, ces opérations procèdent par traduction, c’est à dire métaphoriquement et

physiquement par un double déplacement des acteurs et du sens. Selon la définition de Latour

(1989, p. 284), parler de traduction signifie « à la fois que l’on propose de nouvelles

interprétations et que l’on déplace des ensembles ». Plus explicitement encore, les formes par

lesquelles la traduction opère, permettent de mettre au jour « l’ensemble des négociations, des

intrigues, des actes de persuasion, des calculs, des violences grâce à quoi un acteur ou une

force se permet ou se fait attribuer l’autorité de parler ou d’agir au nom d’un autre acteur ou

d’une autre force » (Callon et Latour, 1981, p.12). Traduire, à la différence d’une conception

foucaldienne du pouvoir, consiste moins à agir sur les actions des autres en contrôlant leurs

mouvements (Foucault, 1982), qu’à définir leur problème, porter leur projet, parler en leur

nom et s’autoriser à dire « nous » pour les représenter.

4

2. Faire du marketing, c’est traduire et construire des réseaux

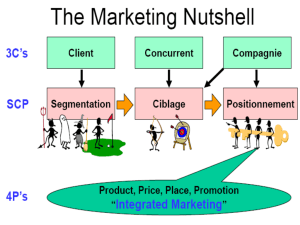

Le marché relève sans conteste de l’agonistique et d’espaces de frictions où des

compétiteurs s’affrontent autour de ressources rares. L’histoire du marketing retracée par

Cochoy (1999) illustre à loisir la tonalité martiale de l’environnement économico-industriel

dans lequel il prend forme à la fin du XIXème siècle. La croissance des firmes opacifie

progressivement leur connaissance fine, directe et humaine du client, que maîtrisait

auparavant le commerçant, le boutiquier ou l’entrepreneur. La guerre de territoire qu’elles se

livrent s’intensifiant avec leur nombre, les firmes s’emploient de plus en plus techniquement à

découper le marché, à le différencier, le segmenter, le représenter, le saisir, l’organiser, en

bref à le domestiquer pour s’en approprier des parts définies, isolables et maîtrisables. Ce

savoir-faire gestionnaire permet ainsi de résoudre une des contradictions de l’économie

libérale, où la concentration progressive du marché semble démentir le principe de libre

concurrence. Le concept de segmentation autorise en effet la coexistence des firmes qui

prétendent pouvoir le dominer entièrement, avec celles qui ancrées dans des niches, ne sont

pas de taille à le servir dans sa totalité. C’est donc autour et en appui d’une définition de ses

cibles que le marketing fonde sa légitimité et trouve les moyens d’organiser la production de

l’offre.

Cependant, il faut concevoir le marketing comme une activité institutionnellement et

spatialement distribuée sur une série d’acteurs et de dispositifs. La construction de l’offre ne

repose pas en effet sur une représentation unique des consommateurs, mais sur de multiples

interprétations qui diffèrent selon les professionnels concernés à différentes étapes de

définition du produit, de communication ou de mise en marché. Elle mobilise des techniques

par lesquelles ces acteurs s’emploient à l’observer, à l’interroger et à le définir. Le marketing

apparaît ainsi comme une suite d’activités performatives par lesquelles ces acteurs s’engagent

dans la production des phénomènes qu’ils décrivent. Des produits, des marques, des discours

sont ainsi destinés à concrétiser ces représentations en pratiques, et malgré la distance, à

attacher concrètement les consommateurs par une multiplicité de liens portés par des systèmes

socio-techniques de moins en moins questionnés (Cochoy, 1999).

Agir à distance sur des sujets libres suppose ainsi un double pari : d’une part compter sur

les dispositions que l’on prête aux individus et déployer d’autre part les assemblages les plus

légers, mais aussi les plus solides possibles pour « dévier leur trajectoire, les soustraire à

l’espace extérieur, les placer sous contrôle » (Cochoy, 2004). En un mot, il s’agit de traduire,

au double sens de comprendre (les besoins et attentes du consommateur) et d’exprimer (sous

5

la forme de produits, services, symboles, promesses et avantages) ce qui permettra de les

(é)mouvoir. La traduction est un travail de réduction des fossés existants entre des acteurs

dont les expressions et les buts diffèrent. Ce travail est réussi lorsqu’il parvient à leur faire des

détours subreptices en liant des énoncés et des enjeux a priori sans communes mesures. Si

« vos intérêts sont les nôtres » (Callon et Latour, 1981, p. 13), ou que « je veux ce que vous

voulez » (Latour, 1989, p. 261), alors il est possible de mettre en équivalence une série

d’énoncés implicites : « parce que vous le valez bien »... mes actionnaires (et par là même

mes actions) aussi.

Pour tenter de déplacer les acteurs, le marketing – tout autant que d’autres intervenants sur

le marché – met en œuvre quatre opérations qui concrétisent cette traduction : il problématise,

il intéresse, il enrôle et il mobilise (Callon, 1986). La traduction est d’autant plus efficace que

ses propositions apparaissent comme « allant de soi », qu’il parvient à naturaliser les faits,

c'est-à-dire ses offres, ses pratiques et lui-même comme médiateurs légitimes de l’interaction

marchande (Cochoy, 1999). C’est autour, et à partir de ces quatre opérations de traduction que

naissent les résistances que nous allons décrire, dont nous chercherons moins ici à restituer les

contenus qu’à examiner les conditions dans lesquelles elles sont produites et émergent.

2.1. Problématiser

Comme le montre l’exemple développé par Marion et Gomez (1992), « J’en ai rêvé, Sony

l’a fait » constitue l’un des messages publicitaires sans doute les plus prototypiques d’une

opération de traduction. Le marketing agit non pas pour découvrir à grand renfort d’outils

d’investigation ce que serait une vérité voilée des besoins du consommateur, mais pour

« soutenir les convictions d’une population suffisante d’acteurs », à laquelle il convient de

fournir des arguments de conviction et de rationalisation de ce qu’ils font (Marion, 1997,

p.82). Qu’on en appelle à n’importe laquelle des touches d’un « répertoire sophistique »

(Laufer et Paradeise, 1982) – depuis l’allégation basique sur l’efficacité d’une lessive

jusqu’aux promesses les plus élaborées sur le concept de soi idéal –, le travail du marketing

consiste à construire un problème auquel il va s’employer à répondre, pour un consommateur

dont il a contribué à produire la représentation (Dubuisson-Quellier, 2003 ; Denis, 2008).

Qu’importe en réalité que ce dernier n’ait pas le moindre rêve, ou qu’il l’ait concrétisé en

plage de sable fin et non en forme de baladeur numérique, s’il souscrit à l’idée promue par le

marketer que celui-ci s’harmonise de manière naturelle avec le décor de celle-là, ou qu’il

devient à l’usage le fidèle compagnon de ses temps de transports quotidiens. Problématiser,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

1

/

30

100%