L`observance au cours des traitements antirétroviraux de l`infection à

L’observance au cours

des traitements antirétroviraux

de l’infection à VIH

Dossier documentaire

Avril 2003

Marseille

: 18, rue Stanislas torrents 13006 Marseille – Tél. : 04 91 59 83 83 – Fax : 04 91 59 83 99

Nice : 6, rue de Suisse 06000 Nice – Tél. : 04 92 14 41 20 – Fax : 04 92 14 41 22

Code APE : 913 E – N° SIRET : 391 262 508 00032 – Association Loi 1901

1

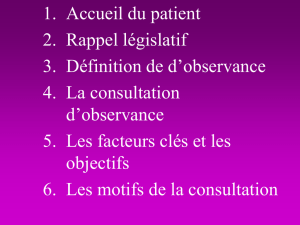

SOMMAIRE

Introduction......................................................................................................... 02

Problématique..................................................................................................... 02

Enquêtes et études sur l’observance ............................................................... 03

AIDES .......................................................................................................... 03

APROCO...................................................................................................... 04

MANIF 2000................................................................................................. 05

IPPOTHES................................................................................................... 05

Les résultats et leurs limites ............................................................................. 06

La mesure de l’observance................................................................................ 06

Les difficultés de l’observance ......................................................................... 08

Les causes externes .................................................................................... 08

Les causes internes ..................................................................................... 08

Ebauche de solutions ........................................................................................ 09

Stratégies axées sur le patient : .................................................................. 09

Stratégies axées sur l'équipe soignante : .................................................... 10

Stratégies axées sur le schéma thérapeutique : ......................................... 10

L’observance dans les pays du sud ................................................................. 11

Conclusion.......................................................................................................... 12

Bibliographie....................................................................................................... 13

2

Introduction

Initialement désignée par les mots anglo-saxons de « compliance » qui signifie

soumission, puis « d’adhérence », l’observance ou adhésion à un traitement peut

être définie comme le suivi exact par un patient des modalités de prise d’un

traitement. Les chercheurs en sciences sociales en rejetant le mot de compliance et

en préférant adhérence (adhésion thérapeutique) ont voulu rompre avec le

stéréotype du mauvais patient qui ne veut pas ou ne peut se soumettre aux

prescriptions médicales. Ils ont voulu redonner leur place aux processus

d’interaction, aux attitudes et actions de patients dont la désobéissance est parfois

rationnelle et fondée sur des données pertinentes. C’est également la position des

praticiens français qui veulent jeter les bases d’une clinique de l’observance en

établissant un dispositif d’écoute et de repérage de la place que le sujet vient

occuper dans une relation thérapeutique.

L’observance se rapporte avant tout au respect des prescriptions, à l’application

dépouillée de toute dimension subjective des consignes du traitement. Avec la

compliance, l’accent se porte beaucoup plus sur le rapport intersubjectif, c’est à dire

qu’il s’agit presque de se plier aux exigences et aux consignes du médecin afin de lui

complaire. Avec le terme d’adhésion, on insiste sur la capacité du patient à adopter

une démarche active, à faire sien le traitement.

Les termes utilisés suscitent donc un premier débat et montrent une évolution

sensible des concepts de référence en témoignant d’un infléchissement sinon d’une

rupture dans les représentations sociales et médicales des processus en cause.

Problématique

Dans le cadre de l'infection à VIH, ces dernières années ont été marquées par des

progrès dans l'efficacité des thérapeutiques avec des traitements antirétroviraux

hautement actifs visant la suppression profonde et durable de la réplication virale.

Pour agir de façon optimale sur le plan virologique et clinique, un médicament anti-

VIH doit être absorbé au niveau digestif et correctement métabolisé de façon à

atteindre et maintenir des concentrations plasmatiques et intracellulaires de sa forme

active suffisantes pour inhiber le virus. Une défaillance de l’une de ces étapes peut

entraîner des concentrations sous-inhibitrices de médicament et donc permettre une

réplication virale persistante.

La poursuite de la réplication virale sous un traitement insuffisant provoque

invariablement une sélection de virus mutants résistants. Les traitements

antirétroviraux sont complexes et difficiles à prendre et on comprend alors tout

l’enjeu que représente l’observance dans cette pathologie devenue chronique. L’effet

thérapeutique peut donc être compromis lorsque le patient ne prend pas

régulièrement ses médicaments, ne respecte pas les doses prescrites, l’horaire de la

prise ou la nécessité de les absorber avant ou pendant les repas. L'horaire et

l'espacement des prises peuvent être particulièrement importants pour les inhibiteurs

de protéases dont la concentration intracellulaire est très liée à la concentration

plasmatique et qui ont une demi-vie plasmatique relativement courte. La non-

3

observance concerne aussi bien la réduction de fréquence des prises, la réduction

du nombre de médicaments pris, la mauvaise répartition des doses dans le temps

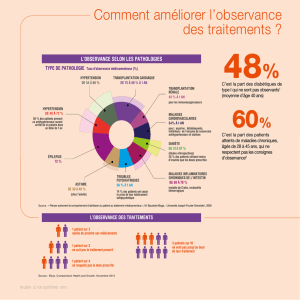

que la non-observation des directives d’administration. Les enquêtes révèlent que le

pourcentage d’observance des prescriptions pour toute maladie est en moyenne de

60 à 70 %.

La version 2002 du rapport Delfraissy consacre un chapitre entier à l’observance en

rappelant que 95 à 100% d’observance sont nécessaires pour garantir une efficacité

maximale des traitements au plan virologique. Il existe plusieurs définitions de

l’échappement thérapeutique : échappement virologique, soit parce que le virus

indétectable redevient détectable, soit par augmentation de la charge virale,

échappement clinique ou échappement immunologique. Face à l’échec

thérapeutique et aux abandons de traitement, il est recommandé aux équipes

médicales de mettre en place des programmes spécifiques d’écoute et d’aide aux

patients autour de l’observance. Compte tenu de la multiplicité des facteurs influant

sur l’observance et l’importance de ce facteur sur l’efficacité du traitement

antirétroviral, les prescriptions et recommandations de traitement devraient être

individualisées, en tenant compte des attentes des patients et de leur capacité à

gérer les modalités de prise d’un traitement.

Enquêtes et études sur l'observance

L’observance aux traitements antirétroviraux a tout d’abord été une préoccupation

réservée aux essais thérapeutiques dont les résultats pouvaient être influencés par

ce facteur. Lors de l’apparition des traitements antirétroviraux hautement actifs

(HAART) comprenant notamment les inhibiteurs de protéase, la prise en charge des

personnes infectées par le VIH a été considérablement bouleversée. C’est dans ce

contexte d’une réelle efficacité réduisant l’impact du VIH en terme de mortalité et de

morbidité que le problème de l’observance a pris toute son importance et suscité un

regain d’intérêt des chercheurs en sciences sociales.

L’observance est un phénomène multifactoriel et évolutif dans le temps. L’ensemble

des travaux réalisés sur cette question montre que l’observance est influencée par

des facteurs tenant à la maladie concernée et à son traitement mais aussi à

l’environnement social et à la vulnérabilité de la personne. Il existe des formes très

variées de non-observance allant de l’oubli occasionnel plus ou moins fréquent, à

l’arrêt momentané voire définitif d’un ou de plusieurs produits de la multithérapie

prescrite. De nombreux patients « adaptent » également les prescriptions en terme

de répartition des doses dans la journée et de modalités de prise, en fonction de leur

mode de vie mais aussi des effets indésirables des traitements.

AIDES

En 1997, AIDES a réalisé une enquête sur le vécu des personnes en traitement : sur

887 réponses analysées, 81 % des répondants se plaignaient d’au moins un effet

secondaire. Les personnes interrogées ont en moyenne coché trois effets

secondaires. Cela souligne l’accumulation des désagréments quotidiens dus au

traitement, facteur de rejet éventuel du traitement, qui doit être pris en charge pour

améliorer le confort et la qualité de vie des personnes et favoriser l’adhésion au

traitement. Il est intéressant de noter que la prise de médicaments du matin, bien

4

qu'elle soit très respectée, semble la plus difficile à vivre ou à accepter car elle

renvoie à la maladie et/ou à un sentiment de dépendance.

Dans cette enquête, une personne sur deux se plaignait de ne pas pouvoir arrêter,

ce qui s’accompagne d’un sentiment de dépendance, de perte d’autonomie et de

liberté. La compréhension du traitement est alors un facteur primordial pour avoir à

nouveau le sentiment de reprendre le contrôle de sa vie. Les autres difficultés citées

sont : les prises à intervalles réguliers, les effets secondaires, le nombre de gélules,

les prises à distance des repas, la difficulté d’intégrer le traitement dans la vie

quotidienne, le fait de devoir «se cacher» pour prendre les médicaments, le renvoi à

la maladie.

Cette enquête a été renouvelée fin 1998. Pour 89 % des personnes (1600 réponses

analysées), les traitements ont un effet positif sur leur vie et 77 % affichent une forte

motivation pour les continuer. 58 % déclarent n’avoir jamais arrêté leur traitement et

parmi celles qui l’ont interrompu au moins une fois, les causes avancées sont

principalement la lassitude et les effets secondaires. Les personnes déclarent

respecter globalement, avec méthode, les horaires et le nombre de prises. Elles

s’estiment également bien informées sur leur traitement et la façon de le prendre.

Ces deux enquêtes présentent toutefois un biais de recrutement car elles concernent

des personnes en traitement soit prises en charge par une association de soutien

aux personnes infectées, soit des patients lecteurs de la revue REMAIDES. Cet

échantillon de la population séropositive peut être considéré comme mieux informé

et plus vigilant quant à ses traitements que la globalité des patients.

APROCO

L’étude longitudinale de mesure de l’observance des patients de la cohorte

APROCO, qui concerne des patients initiant un traitement par inhibiteurs de

protéases en 1997, a clairement montré que l’observance est un processus

dynamique qui évolue au cours du temps et des événements du suivi médical mais

aussi de la vie personnelle du patient.

Après 20 mois de suivi, 31 % des patients maintiennent une observance élevée tout

au long du suivi, 52 % d’entre eux à certains moments seulement, et 17 % des

patients ne sont jamais totalement observants à aucun moment.

La cohorte APROCO a permis une approche prédictive entre l’observance à court

terme, les caractéristiques des patients avant la mise sous traitement et les facteurs

associés au vécu des patients pendant le traitement. Les conditions socio-

économiques précaires, le jeune âge, le manque de soutien social, familial et affectif

et les problèmes d’addiction sont liés à une mauvaise observance dans l’analyse

plurifactorielle.

Les patients déclarant un nombre important d’effets secondaires juste après le début

du traitement de type HAART, ont un risque élevé de non-observance dans le futur

et constituent un groupe à surveiller et à accompagner dans leur démarche de

traitement. De même, la perception de son état de santé, la croyance dans l’efficacité

du traitement, l’état psychologique du patient et ses relations avec le personnel

soignant influencent le niveau d’observance.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%