Nouvelles techniques interventionnelles et métaboliques dans la

8S94 Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100

Doi : 10.1019/200530101

Cours du GOLF 2005

Résumé

Les métastases osseuses sont la cause la plus fré-

quente de douleur chez les patients atteints de can-

cer. Leur prise en charge sur le plan antalgique est

un challenge thérapeutique. La composante dou-

loureuse ne répond pas toujours aux antalgiques

majeurs, à la chimiothérapie et à la radiothérapie.

Quand ces traitements sont dépassés, la verté-

broplastie, la cimentoplastie et la radiofréquence

par voie percutanée et la radiothérapie métabo-

lique sont des méthodes élégantes et efficaces

venant en complément des traitement classiques.

Mots-clés : Métastase osseuse • Vertébroplastie •

Cimentoplastie • Radiofréquence • Radiothérapie

interne.

Nouvelles techniques interventionnelles et métaboliques

dans la prise en charge des métastases osseuses

B. Kastler1,2, H. Boulahdour3, F.-G. Barral4, J.-M. Lerais1, P. Manzoni1, M. Jacamon1, A. Pousse2, P. Jacoulet5,

M. Parmentier2, A. Depierre5

1Radiologie A et C CHU Besançon

2Laboratoire d’imagerie et d’ingénierie pour la santé, Université de Franche-

Comté (LE2i UMR 5158 CNRS)

3Médecine Nucléaire CHU Besançon

4Radiologie CHU St Etienne

5 Pneumologie CHU Besançon

Correspondance : B. Kastler,

Radiologie A et C CHU Besançon, Hôpital Jean Minjoz, Bd Fleming,

25030 Besançon.

8S95

Traitement antalgique des métastases osseuses d’origine pulmonaire

© 2005 SPLF, tous droits réservés

Introduction

Les lésions secondaires sont les tumeurs les plus fré-

quemment rencontrées au niveau du squelette. Les lésions pri-

mitives se situent principalement au niveau du sein, des pou-

mons et de la prostate (80 % des métastases osseuses) [1]. Les

douleurs osseuses représentent le mode de révélation le plus

fréquent des métastases osseuses, à côté de l'atteinte neurolo-

gique, de la fracture pathologique, de la tuméfaction osseuse

ou de l'hypercalcémie.

L'impact de la douleur en cancérologie est extrêmement

négatif, car dans l’esprit des patients et de la famille, il existe

souvent une association entre la gravité de leur maladie et la

douleur. La prévalence de la douleur est estimée entre 40 à 50

% des patients atteints de cancer tous stades confondus.

La nature individuelle de la douleur justifie un abord cli-

nique de la douleur cancéreuse basé sur une évaluation globale

du malade et pas uniquement de la maladie. Il s'agira de recher-

cher si la douleur est liée à la tumeur, aux thérapeutiques ou inter-

currente. Bien souvent, l’approche médicale du malade cancéreux

à un stade avancé de la maladie se résume à l’évaluation et la prise

en charge de la composante douloureuse qui est alors au premier

plan. De multiples études montrent que ces douleurs sont insuf-

fisamment traitées dans plus de 30 % des cas.

L’arsenal thérapeutique habituel fait appel à la chimio-

thérapie, la radiothérapie et plus rarement la chirurgie. Ces

méthodes demeurent souvent inefficaces devant les douleurs

majeures engendrées dont les mécanismes sont variés (com-

pression de terminaisons nerveuses, fractures pathologiques,

libération d’agents chimiques…). Il en est de même des antal-

giques majeurs.

L’objectif de cet article est de présenter un panel de tech-

niques interventionnelles d’apparition récente pour lesquelles

les auteurs ont une expertise. Elles viennent en complément

des méthodes thérapeutiques classiques souvent après leur

échec. Leur but est de traiter la douleur, mais aussi de prévenir

les fractures, de maintenir l’activité et la mobilité afin, si pos-

sible, de prolonger la vie ou du moins d'améliorer la qualité de

la survie de ces patients.

Vertébroplasties et cimentoplasties

Les vertébroplasties et cimentoplasties consistent en l’in-

jection percutanée de ciment acrylique dans une lésion osseuse

ostéolytique. Le but initial est antalgique par effet de consoli-

dation d'une pièce osseuse fragilisée.

Ces techniques découlent de celles mises au point initia-

lement en 1987 par Galibert et Deramond à Amiens sur sept

vertèbres angiomateuses [2, 3]. Les indications se sont ensuite

étendues aux vertèbres métastatiques, aux lésions myéloma-

teuses et aux tassements ostéoporotiques.

Le guidage du geste peut être réalisé sous contrôle scopique

et/ou tomodensitométrique ou les deux [4].

Pain management in bone metastasis of pulmonary

origin: New interventional and metabolic techniques

B. Kastler, H. Boulahdour, F.-G. Barral, J.-M. Lerais,

P. Manzoni, M. Jacamon, A. Pousse, P. Jacoulet, M.

Parmentier, A. Depierre

Summary

lIntroduction

Survival of patients after surgery for

non-small cell lung cancer is significantly limited

because of frequent fatal recurrences of the disease.

Logically, follow-up should detect recurrences early,

thus increasing chances of cure.

State of the art

Only non-randomised studies have

been published. These suggest that thoracic recur-

rences are the most frequent and the most frequently

treated with curative intent; and that diagnosis of

recurrences while patients are still asymptomatic

might improve survival. Several guidelines have been

published, with follow-up programs of varying inten-

sity and with a recent tendency to reduce follow-up

procedures to clinical assessment only (American

Society of Clinical Oncology 2004).

Perspectives

All guidelines agree that there is a need

for randomised data. Only one randomised trial is

ongoing, conducted by the Intergroupe Francophone

de Cancérologie Thoracique (IFCT). This study com-

pares a minimal follow-up with physical examination

and chest X-ray alone to a more intensive follow-up

program reflecting routine French practice which in

addition includes thoracic CT scan and fibre optic

bronchoscopy.

Conclusions

As it is not yet possible to define the opti-

mal follow-up after surgery for non-small cell lung

cancer from existing data, the IFCT randomised study

represents for pulmonologists, oncologists and tho-

racic surgeons a good opportunity to rationalise post-

operative follow-up and to defend their practice from

minimalist recommendations.

Key-words: Bone metastasis • Vertebroplasty •

Cementoplasty • Radiofrequency • Internal

radiotherapy.

Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100

8S96 Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100

Maladies respiratoires : Cours du GOLF 2005

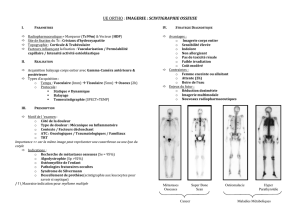

Vertébroplasties (

fig. 1

)

Indications

La décision du geste est prise de façon multidisciplinaire

pour évaluer la place respective de la chirurgie, de la radiothéra-

pie, des traitements médicaux et de leur association possible, et

en tenant compte de l’état général du patient, de son espérance de

vie, de l’extension locale ou générale de la maladie et du nombre

de niveaux rachidiens atteints.

L’effet antalgique s'explique par la consolidation des pièces

osseuses fragilisées, fracturaires ou pré-fracturaires mais également

par effet toxique, chimique et thermique du ciment [3, 4] . La

sédations des douleurs apparaît dans les 48 premières heures et

permet de supprimer les antalgiques majeurs alors que la radio-

thérapie nécessite une ou deux semaines pour être efficace (la

contre-indication majeure est dans ces indications la destruction

complète du mur postérieur de la vertèbre avec un risque majeur

de créer ou d’aggraver une compression médullaire). Si, pour la

prise en charge du patient, une biopsie de la vertèbre atteinte est

nécessaire, il est logique de la réaliser dans le même temps opéra-

toire. Il devient judicieux d’utiliser un système co-axial afin d’évi-

ter plusieurs perforations de la corticale, ces perforations étant en

général responsables des fuites extra-rachidiennes du ciment.

Complications et effets secondaires

Les principales complications sont représentées par les

fuites de ciment en dehors du corps vertébral [5].

Les fuites postérieures vers l'espace épidural sont les plus

redoutables car elles peuvent être responsables d’une com-

pression médullaire et/ou radiculaire et nécessiter parfois

un geste chirurgical de décompression. Toutes ces fuites se font

part de larges solutions de continuité du mur postérieur ou par les

veines basi-vertébrales et peuvent se limiter par le respect des

contre-indications, une bonne technique (injection en profil

strict, en particulier) et par la possibilité de modifier la viscosité du

ciment injecté.

Les fuites veineuses dans le foramen peuvent être respon-

sables d’irritation ou de compression radiculaire qui sont sensibles

aux anti-inflammatoires et peuvent être traitées par infiltrations

radio-guidées, xylocortisonées.

Les fuites dans les parties molles péri-vertébrales sont relati-

vement fréquentes mais rarement responsables de complication.

Les cimentoplasties percutanées (fig. 2 et 3)

Les techniques de cimentoplasties percutanées découlent

directement de celles des vertébroplasties et peuvent être appli-

quées à une grande majorité des lésions osseuses fragilisantes

Fig. 1.

Patient de 62 ans présentant une métastase de D8 (poumon).

Matérialisation du trajet de l’aiguille. Mise en place du trocard à

biopsie (Cook) de 14 G (b). Injection de ciment sous contrôle

tomodensitométrique (c).et reconstruction en sagittal (d).

Fig. 2.

Métastase ostéolytique du tibia. Mise en place de trois aiguilles

de 18 G (a). Injection de ciment qui diffuse dans la médullaire

sous contrôle fluoroscopique (c).

du squelette.

Indications

Elles reposent sensiblement sur deux buts principaux :

apporter un effet antalgique rapide pour les affections hyper-

algiques d’une pièce osseuse résistante au traitement médi-

cal et proposer un effet de consolidation pour les localisa-

tions responsables d'impotence fonctionnelle, d'un risque

fracturaire important avec destruction d'une zone portante,

pour lesquelles une prise en charge chirurgicale est souvent

lourde chez les patients en état précaire. Ces indications

concernent principalement les pathologies néoplasiques en

particulier les métastases [6-9].

Résultats

L'efficacité de la cimentation sera appréciée par la

diminution des douleurs (évaluée par l'échelle visuelle ana-

logique). Cet effet antalgique assez précoce, entre la 16ème et

la 72ème heure (36 heures en moyenne), permet dans la

majorité des cas une reprise de la station debout, dimi-

nuant d'autant les complications du décubitus. Ce dernier

point est particulièrement intéressant dans cette popula-

tion de patients en mauvais état général et dont l'espérance

de vie est, dans la majorité des cas, assez réduite. Cet effet

antalgique est objectivé par la diminution progressive puis

l'arrêt des antalgiques. L'étude de la littérature montre que

la disparition ou la réduction très importante des douleurs

intéresse 70 % des patients porteurs de métastases verté-

brales ou de myélome [5, 9].

Ils sont très bons en termes d’antalgie pour les patho-

logies néoplasiques : trente six patients sur trente sept avec

ont bénéficié d’une réduction partielle ou complète de la

douleur [5].

Ablation tumorale par radiofréquence (RF) (fig. 4,

5 et 6)

Les premiers traitements percutanés de métastases

osseuses sous contrôle TDM que nous avons proposés à visée

antalgique, il y a déjà plus d’une dizaine d’années, faisaient

appel à des injections d’alcool absolu au sein de la tumeur avec

de très bonnes réponses sur la composante douloureuse [10,

12]. Cependant à cause de problèmes de diffusion avec risque

d’atteinte de nerf moteurs en proximité notre préférence va

actuellement nettement à l’ablation par radiofréquence.

La radiofréquence est un procédé ancien dont le principe

est déjà appliqué depuis de nombreuses années pour les bis-

touris électriques et les neurolyses lorsque l’on veut une ther-

molyse très localisée sans risque de lésion de structures ner-

veuses en proximité. Elle consiste en l’introduction d’une

aiguille par voie percutanée au sein d’une lésion. Par induction

d’un courant alternatif RF (haute fréquence 400 KHz) à la

pointe de l’aiguille qui circule dans les tissus avoisinants, un

8S97

Traitement antalgique des métastases osseuses d’origine pulmonaire

© 2005 SPLF, tous droits réservés

Fig. 3.

Métastase ostéolytique du pubis (a). Mise en place de deux

aiguilles de 18 G (à droite et à gauche) et injection de ciment sous

contrôle tomodensitométrique (b).

Fig. 4.

Patiente de 60 ans présentant une localisation métastatique au

niveau des arcs costaux postérieurs des 7e et 8e côtes (a). La lésion

est traitée par RF par aiguille bipolaire simple (b) accompagnée

d’une infiltration intercostale en regard (c). Reconstruction 3D

montrant les deux aiguilles (d).

8S98 Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 8S94-8S100

Maladies respiratoires : Cours du GOLF 2005

échauffement tissulaire est provoqué par agitation ohmique.

Lorsque la température tissulaire à proximité de l’aiguille

dépasse 50-60°, apparaît une lésion thermique autour de la

pointe conductrice. L’obtention de lésion de petites tailles (mil-

limétriques) étant plus facile sur le plan technique, la RF

osseuse a dans un premier temps été évaluée dans le traitement

des ostéomes ostéoïdes [12-14]. Pour induire des lésions de

plus grande taille, différentes approche techniques sont propo-

sées: électrodes à baleines conductrices déployables (Rita, Bos-

ton Scientific), à circulation interne (Radionics, Celon) et élec-

trodes à perfusion externes (Berchtold).

Pour l’ablation tumorale, en particulier osseuse, nous

recommandons les aiguilles droites car les électrodes

déployables ne peuvent être bien ouvertes au sein des lésions

osseuses. Nous utilisons un système bipolaire (Celon avec

aiguille à circulation interne, possédant les deux éléctrodes à

son extrémité conductrice). Avec ce générateur, nous traitons

actuellement toutes les lésions tumorales osseuses, notamment

les métastases avec de très bonnes réponses sur la composante

douloureuse [17, 18], les lésions hépatiques en particulier lors-

qu’elles sont volumineuses et également les lésions rénales, sur-

rénaliennes, pulmonaires.

Indications

Les lésions doivent être accessibles par voie percutanée,

atteindre au maximum 5 à 6 cm de plus grand diamètre (ou

plus si on attend seulement un effet antalgique et non plus car-

cinologique), et être à distance d’au moins un, voire deux cen-

timètres d’une structure nerveuse (moelle épinière, nerf péri-

phérique). Les précautions habituelles en terme de crase

sanguine sont prises et la procédure est réalisée sous neurolep-

tanalgésie. Pour raccourcir la durée de la procédure, les tumeurs

supérieures à 3,5 cm sont traitées par une à trois électrodes

(effet multipolaire) . Il en est de même en cas de lésions mul-

tiples (maximum trois lésions à la fois). Il est possible de trai-

ter des lésions ostéocondensantes.

Technique et résultats

Nous réalisons ces interventions sous guidage tomoden-

sitométrique TDM [15, 16]. Après anesthésie sous-cutanée,

une première aiguille de 22 G est poussée au contact de la

tumeur. Elle assure l’anesthésie sur le trajet et permet par tech-

nique de tuteur de guider aisément la pointe de l’aiguille de

radiofréquence au sein de la lésion tumorale. L’application du

courant RF peut commencer avec mise en route du circuit de

refroidissement (80 ml/min). Il est maintenu pendant 8 à 25

minutes en fonction de la taille de la lésion. L’effet antalgique

est immédiat et souvent spectaculaire (le taux de réponse posi-

tive est supérieur à 80 % dans notre série [17, 18]). Les patients

sont soulagés de 4 semaines à 14 mois (2,5 mois en moyenne).

Les lésions du bassin répondent particulièrement bien [17, 18].

Fig. 5.

Patient de 56 ans (cancer du poumon) présentant une métastase

humérale (a) avec fracture pathologique (tête humérale engrénée).

Mise en place de deux aiguilles bipolaires en parallèle au sein de

la lésion ostéolytique, dont l’une en coaxial au travers d’une

aiguille à biopsie (Cook) de 11 G (b). Application d’un courant

RF pendant 15 min. Retrait des aiguilles et injection de ciment

pour consolider la fracture (c et d).

Fig. 6.

Patient de 56 ans (cancer du poumon) présentant une métastase

humérale (a) avec fracture pathologique (tête humérale engrénée).

Mise en place de deux aiguilles bipolaires en parallèle au sein de

la lésion ostéolytique, dont l’une en coaxial au travers d’une

aiguille à biopsie (Cook) de 11 G (b). Application d’un courant

RF pendant 15 min. Retrait des aiguilles et injection de ciment

pour consolider la fracture (c et d).

6

6

7

7

1

/

7

100%