Fin de vie. Y a-t-il un droit à mourir ?

Fin de vie. Y a-t-il un droit à mourir ?

●

Th. du Puy-Montbrun*

Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin (1)

Frantz Kafka

Si nous avons besoing de sage femme

à nous mettre au monde, nous avons

besoing d’un homme encore plus sage

à nous en sortir (2)

François de Montaigne

L

Aproblématique de la fin de vie, de

ce temps où s’impose que d’exis-

tence il n’y a plus que reliquat, de ces

instants qui annoncent l’inéluctabilité

de la mort figeant corps et pensée en

un présent où douleur et souffrance

nourrissent l’angoisse, où l’image de

soi – pour soi mais aussi pour l’autre

qui voit en miroir se projeter sa propre

mort – met à vif un sentiment d’insup-

portable devant son être qui fait nau-

frage, cette problématique, donc, s’im-

pose comme l’une des plus complexes

questions qui nous soit posée. Non

tant qu’il s’agisse de la mort “en soi”,

concept qu’on peut mobiliser sans

pour autant entraîner l’effroi – on

parle bien de “belle mort” – mais, bien

plutôt, des conditions de cette mort.

S’éteindre dans son sommeil – puisque

mourir il faut – passe encore. Mais

que le chemin qui mène à cette mort

s’impose en tant qu’épreuve infernale

pour soi et pour l’autre, voilà qui inter-

roge : est-ce une obligation que de s’y

soumettre ? Si je ne peux éviter la

mort, ai-je au moins “le droit” d’en

alléger les conditions ? Et si oui, puis-

je solliciter l’aide de l’autre ? En

d’autres termes, peut-on disposer de

sa mort ? Est-ce recevable du point de

vue de l’individu (jusqu’où peut aller

sa liberté ?), de la morale (est-ce bien

que d’interférer ainsi sur son destin ?),

du droit (est-ce juste ?), du politique

(est-ce légitime ?).

La question est double : puis-je, d’une

part, me donner la mort dès lors que

celle-ci paraît inéluctable avec son cor-

tège de souffrance, mais aussi, puis-

je, d’autre part, demander à l’autre

son secours, son aide pour hâter cette

mort ou encore l’autre est-il fondé de

prendre pour moi une telle décision ?

La première interrogation est celle du

suicide, la deuxième celle de l’eutha-

nasie. C’est de ce deuxième volet qu’il

s’agira ici. Au préalable, il importe de

définir ce qu’est l’euthanasie et les

conditions dans lesquelles elle peut

s’exercer. Éthymologiquement, le

mot euthanasie signifie “bonne mort”,

“mort douce”. Il en va autrement de

sa définition moderne que donne M.

Le Gueut-Develay : “

Geste ou omis-

sion du geste qui provoque délibérément

la mort du malade qui souffre de façon

insupportable ou vit une dégradation

insoutenable (3)

.” Cette définition amène

à distinguer deux situations fondamen-

talement opposées : “

L’euthanasie active

[qui] suppose le geste d’un tiers qui

administre à un mourant une substance

létale ou la lui fournit ou encore le tue

par tous moyens, et l’euthanasie passive

[qui] est plutôt définie comme l’arrêt des

traitements de réanimation, ou celui du

traitement de la maladie fatale, à partir

du moment où l’on est convaincu que le

cas est désespéré(4)

.” Mais le distinguo

entre euthanasie active et passive

n’est pas sans ambiguité car, comme

le souligne à juste titre J.Y. Gouffi :

“

il n’est pas possible de dire que celui

qui laisse mourir n’est pas la cause de la

mort, par opposition à celui qui tue (5)

”.

De plus, une telle classification connaît

ses limites puisque, ainsi que l’écrit

A. Hocquard : “

elle repose avant tout sur

des critères juridico-éthiques (6)

” qui

fluctuent selon les pays et les cultures.

Aussi, avec elle, nous reprendrons le

sens qui prévaut actuellement dans

l’opinion – qu’elle définit par “eutha-

nasie volontaire” – et qui s’inscrit dans

le cadre d’une demande ou plus préci-

sément d’une volonté du patient libre-

ment exprimée et répétée. En effet, il

est acquis d’une manière consensuelle

que doit être formellement écarté de

la réflexion le fait de donner la mort de

sa propre initiative et sans le consen-

tement du patient : il s’agit là d’un

assassinat qui doit être traité comme

tel par la justice.

Mais, et il ne faut pas se le cacher si

l’on veut procéder à une analyse sur

le fond, convenons avec J.Y. Goffi “

que

le résultat net d’un acte d’euthanasie est

qu’un être humain est mis à mort (7)

”ce

qui, à l’évidence, implique la morale,

le droit, le politique, le religieux. Notons

ici que le consentement du patient

“

est sans effet, le droit pénal ne justifiant

pas la commission de l’infraction par le

consentement de la victime (8)

”. Meurtre

donc il y a. Comment résoudre cette

problématique ? Pour ce faire, conve-

nons d’analyser en premier lieu ce

dont on dispose avant de s’engager

dans une réflexion sur la possibilité

d’un “droit à mourir” qui fonderait

l’euthanasie volontaire, faisant alors

de la mort un dû que l’État devrait au

malade. C’est dire, en aparté, que

l’euthanasie est, à l’évidence, un pro-

blème politique.

Scien ce et co nscie n ce

Le Courrier de colo-proctologie (IV) - n° 4 - oct.-nov.-déc. 2003

120

* Paris.

Ceux qui condamnent le concept

d’euthanasie volontaire le font au nom

de la transcendance de la vie qui ne

peut être laissée à la disposition de

l’homme. Ils soutiennent le caractère

intrinsèque à la personne de la dignité.

De plus, justifier l’euthanasie impli-

querait qu’il est des circonstances où

la mort serait préférable à la vie. Cela

voudrait dire que la vie en soi n’est

pas toujours un bien, et elle en per-

drait son caractère sacré. Dès lors

bien des dérives seraient possibles

amenant la société à réclamer son

contingent de morts volontaires. Rejeter

l’euthanasie volontaire ne suppose

pas pour autant l’abandon du malade

à la douleur et à l’acharnement théra-

peutique. La douleur est reconnue dans

sa non-finalité. Elle “

distord le langage,

déforme les mots, empoisonne l’esprit

(9)

”. Elle n’est pas salvatrice et il n’est

pas sans intérêt de rappeler la décla-

ration de Pie XII, du 24 février 1957, à

propos de l’analgésie : “

L’acceptation

de la souffrance sans adoucissement ne

représente aucune obligation et ne répond

pas à une norme de perfection (…) On

peut éviter la douleur sans se mettre

aucunement en contradiction avec les

Évangiles (10)

.” Et si pour éviter la

douleur survient la mort, il ne peut,

pour autant, y avoir faute. C’est la

théorie du double effet qui s’origine

dans la pensée de saint Thomas

d’Aquin : une action est moralement

fondée si elle est orientée vers la réa-

lisation d’un bien même si elle doit

avoir des effets secondaires morale-

ment irrecevables – ici, la mort de

l’autre. Mais qui n’a pas la foi ne

manquera pas d’opposer que nous

sommes responsables de la totalité de

nos actes.

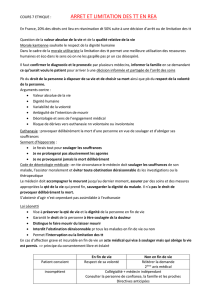

On s’appuiera alors sur le code de

Déontologie

(11)

, texte hautement poli-

tique puisque le médecin tire son droit

d’exercer de la loi et d’elle seule

(12)

.

Les articles 37

(13)

et 38

(14)

devraient

permettre de faire face à toutes les

situations. Pour M. Le Gueut-Develay,

ils “

prohibent l’euthanasie active, n’in-

vitent pas à l’acharnement thérapeutique

et insistent sur les soins palliatifs qui

consistent en soins actifs dans une approche

globale de la personne en phase évoluée

ou terminale d’une maladie potentielle-

ment mortelle. La Société française d’ac-

compagnement et de soins palliatifs

(1992) ajoute : les soins palliatifs s’atta-

chent à prendre en compte et à soulager

les douleurs physiques ainsi que la souf-

france psychologique, morale et spiri-

tuelle (15)

”. À leur propos, R. Sebag-

Lanöe écrit : “

En soulageant les

souffrances sans pour autant provoquer

la mort de façon délibérée, les soins pal-

liatifs permettent le déroulement du pro-

cessus naturel de la mort et laissent la

possibilité au malade et à ses proches de

vivre ce mieux de la fin connu depuis

l’Antiquité qui favorise d’ultimes échanges.

Les soins palliatifs ne représentent-ils

pas de ce fait la forme la plus aboutie du

respect de la mort d’un individu ? (16)

”.

Dans son avis n° 63, du 27 janvier

2000, le Comité consultatif national

d’éthique (CCNE) “

manifeste son total

accord

” avec une telle définition et

ajoute : “Leur mise en œuvre résolue

devrait permettre, autant que faire se

peut, à chaque individu de se réappro-

prier sa mort, réconforté par les siens

et par ceux qui l’entourent

(17)

.”

Il n’en demeure pas moins que “

cer-

taines situations peuvent être considé-

rées comme extrêmes, exceptionnelles

(18)

” mettant soignant et patient dans

des conditions “

hors normes

” telles

que la finalité des soins palliatifs ne

puisse être réalisée : “

C’est alors que

se pose la question de l’euthanasie pro-

prement dite (19)

.” C’est, bien entendu,

d’euthanasie volontaire qu’il s’agit, le

CCNE participant au consensus géné-

ral condamne de façon unanime un

acte envisagé ou effectué hors de toute

forme de demande ou de consentement

de la personne ou de ses représentants.

C’est cette euthanasie volontaire pour

laquelle milite la Fédération mondiale

pour le droit de mourir dans la dignité

à laquelle appartient en France l’Asso-

ciation pour le droit de mourir dans la

dignité (ADMD). H. Caillavet, son

président d’honneur, justifie comme

suit l’euthanasie : “

L’euthanasie, un

mot qui ne doit pas faire peur. Imposer

une vie à celui qui veut mourir, n’est-ce

pas porter atteinte à sa dignité ? (…) Il y

a deux façons d’aborder la mort. La maî-

triser ou la subir. En cela, le suicide

conscient est l’acte authentique de la

liberté de l’homme. Pour tous ceux qui

considèrent que la vie ne vaut pas la peine

d’être vécue, que d’un bien elle est deve-

nue une malédiction, nul pouvoir, serait-

il religieux, médical, législatif, moral, ne

saurait se dresser contre leur décision de

mourir, parce qu’ils sont seuls juges de

la qualité de leur vie (20)

.” On retrouve

une même argumentation dans la pro-

position de loi relative au droit de mou-

rir dans la dignité : “

Toutes personnes en

mesure d’apprécier les conséquences de

ses choix et de ses actes est seule juge de

la qualité et de la dignité de sa vie ainsi

que de l’opportunité d’y mettre fin (…)

Elle peut obtenir une aide active à mou-

rir lorsqu’elle estime que l’altération

effective et imminente de cette dignité ou

de cette qualité de vie, la place dans une

situation telle qu’elle ne désire pas pour-

suivre son existence (21)

.” Ainsi, est posée

la question du droit à mourir ou, comme

l’écrit A. Hocquard : “

la mort : un droit

de l’homme (22)

?” et de préciser

qu’“

entre ceux qui affirment qu’il y a

urgence à proclamer un véritable droit à

la mort et ceux qui répètent que l’eutha-

nasie ne peut prétendre à la licéité, car

on pourrait légaliser l’homicide, le

conflit semble irréductible (23)

”.

Se pose ici une question philosophique

d’une grande complexité, celle de

l’autonomie de l’homme et, à travers

elle, celle de l’éternelle opposition entre

le déontologique et le téléologique.

C’est aussi un questionnement psycho-

Scien ce et co nscie n ce

Le Courrier de colo-proctologie (IV) - n° 4 - oct.-nov.-déc. 2003

121

logique sur l’

idem

et l’

ipse

qu’il faut

résoudre : la personne est-elle iden-

tique à elle-même tout au long de sa

vie de telle sorte que le désir de mort

exprimé un jour se verrait pérenniser

tout au long de cette vie dans une

sorte de négation de la temporalité ?

Mais l’histoire de l’individu n’est-elle

justement pas en perpétuelle évolu-

tion, restant toujours à écrire ? Autre

interrogation soulevée par B. Matray :

le droit à la mort ne signifie-t-il pas en

même temps “

la mort du droit (24)

?”

Le droit, en effet, repose sur la rela-

tion interhumaine et non sur sa des-

truction. Accorder le droit à mourir ne

serait-ce pas demander à la société

“

d’institutionnaliser la transgression de

l’interdit, c’est-à-dire organiser une ins-

titutionnalisation de la mise en œuvre de

la pulsion de mort ? (25)

”

Est-il possible de sortir de l’aporie ?

Est-il concevable que, comme le

demande H. Caillavet, de penser pos-

sible “

la dépénalisation sous condition

de l’euthanasie (26)

” ou doit-on, avec

E. Lévinas, faire du visage de l’autre

“

ce qu’on ne peut tuer, (…) ce dont le

sens consiste à dire : tu ne tueras point

(27)

?” Pour essayer d’avancer, nous

rapportons une proposition du CCNE

qui pourrait être une troisième voie,

comme un compromis entre le déon-

tologique et le téléologique – une

casuistique laïque en quelle que sorte.

Il pose, en préalable, dans son avis 63,

du 27 janvier 2000, la valeur fonda-

trice de l’interdit du meurtre et “renonce

à considérer comme un droit dont on

pourrait se prévaloir la possibilité

d’exiger d’un tiers qu’il mette fin à

une vie”. Voilà pour le déontologique.

D’un autre côté, face à des situations

particulières – grande détresse en dehors

de tout espoir thérapeutique, souffrance

insupportable – et au nom de “

la soli-

darité humaine et de la compassion, on

peut se trouver conduit à prendre en

considération le fait que l’être humain

surpasse la règle et que la simple sollici-

tude se révèle parfois comme le dernier

moyen de faire face ensemble à l’inéluc-

table. Cette position peut être qualifiée

d’engagement solidaire

”. Voilà pour le

téléologique.

Le principe incontournable de la trans-

cendance de la vie est posé. Son res-

pect a valeur universelle et s’accorde

avec ce qui fonde l’altérité. Mais au

nom même de cette altérité, et pour ne

pas se mettre en contradiction avec les

principes de bienfaisance et de non-

malfaisance, n’est-il pas licite – éthi-

quement recevable – de s’engager dans

la voie de l’engagement solidaire ?

C’est à chacun d’y réfléchir et ce sera

au

politique

de se prononcer. ■

RÉFÉRENCES

1. Paroles que Frantz Kafka adresse, pendant son

agonie, à son médecin. In : Max Brod (ed). Frantz

Kafka. Cité par Anita Hocquard in : L’euthanasie volon-

taire, Paris : PUF/Perspectives critiques, 1999 ; p. 5.

2. Montaigne. Essais, III, “De la vanité”, cité par

Serge Pottiez, “Peut-on définir la mort ? Réflexions

morales et médico-légales”. In : Mourir en société,

Revue Prévenir 1er semestre 2000 ; 8 : 45.

3. Le Gueut-Develay M. Service de Médecine léga-

le, CHU de Rennes : www.med.uni-rennes1.fr/etud/

medecine_legale/euthanasie.htm.

4. Le Gueut-Develay M. Référence citée.

5. Goffi JY. Euthanasie. In : Canto-Sperber M (ed).

Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale.

Paris : PUF, 2001, p. 595.

6. Hocquard A. L’euthanasie volontaire. Paris :

PUF/Perspectives critiques, 1999, p. 11.

7. Goffi JY. Op. cit., p. 594.

8. M. Le Gueut-Develay. Référence citée.

9. Ruszniewski M. Face à la maladie grave. Paris :

Dunod “Pratiques médicales”, 1995, p. IX.

10. Pie XII. Problèmes religieux et moraux de

l’analgésie. In : P. Verspieren (ed). Biologie, médecine

et éthique : les textes du magister catholique. Paris :

Centurion, 1987, p. 347-64.

11. Décret 95-1000 du 6 septembre 1995 portant

code de déontologie médicale modifiant le décret du

28 juin 1979. Il est signé du Premier Ministre.

12. En France, le consentement du malade ne vaut

pas, à lui seul, autorisation d’intervenir sur son

corps.

13. Article 37 : “En toutes circonstances, le méde-

cin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son

malade, l’assister moralement et éviter toute obsti-

nation déraisonnable dans les investigations ou la

thérapeutique”.

14. Article 38 : “Le médecin doit accompagner le

mourant jusqu’à ses derniers instants, assurer des

soins et mesures appropriées à la qualité d’une vie

qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et

réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de pro-

voquer délibérément la mort”.

15. Le Gueut-Develay M. Référence citée.

16. Sebag-Lanöe R. Au nom de quoi développer les

soins palliatifs ?. In : Mourir en société. Op. cit., p. 52.

17. CCNE : http://www.ccne-ethique.org/francais.

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Caillavet H. Le Monde, 24 février 1987.

21. Proposition de loi relative au droit de mourir

dans la dignité, JO Sénat, n° 166, 26 janvier 1999.

22. Hocquard A. Op. cit., p. 41.

23. Ibid, p. 41-42.

24. Matray B. Nouvelles requêtes adressées à la

médecine : les soins de fin de vie et la demande de

mourir. In : Mourir en société, op. cit., p. 127.

25. Ibid., p. 127.

26. Caillavet H. Si la vie nous a été imposée, la mort

nous appartient. Elle, 6 octobre 2003.

27. Emmanuel Lévinas. Éthique et infini. Cité par

Suzanne Rameix. Fondements philosophiques de

l’éthique médicale. Paris : Ellipses, 1997, p. 132.

Scien ce et co nscie n ce

Le Courrier de colo-proctologie (IV) - n° 4 - oct.-nov.-déc. 2003

122

1

/

3

100%