Policy mix USA - Eternautes.com

Le policy mix aux États-Unis

L’expression policy mix souvent utilisée par les économistes ou les analystes de marché désigne les

combinaisons de politiques monétaires et budgétaires en vigueur sur un pays ou une zone donnée. Plus

largement, la détermination du policy mix rejoint la volonté de traduire les interdépendances entre les

différents aspects de la politique économique, comme Robert Mundell en avait déjà eu l’intuition en 1960

à propos des politiques de change. Ordinairement rattaché aux théories néokeynésiennes, le choix du bon

policy mix était un passage obligé des politiques économiques dans les années 60. Beaucoup moins

compatible avec les marges de manœuvre économique en Europe dès les années 70, l’idée d’un bon policy

mix est toujours restée un élément du débat aux États-Unis, avec une grille d’analyse plus complexe et

moins directement keynésienne. La politique économique des États-Unis se prête en tout état de cause

particulièrement bien à une explication par son policy mix. Les évolutions du budget américain et des taux

d’intervention de la Federal Reserve Bank (FED) sur ces toutes dernières années relancent ce débat à

propos d’un pays qui tire parti de son poids économique et de la position particulière de sa monnaie sur les

marchés mondiaux. Par contraste, la question du policy mix souligne les difficultés de l’Europe à

déterminer sa propre politique économique et surtout à s’en donner les moyens.

1. LE POLICY MIX COMME MOYEN POUR UN ETAT DE SOUTENIR LA DEMANDE ET

REVENIR AU PLEIN EMPLOI A ETE AU CŒUR DES PRINCIPAUX DEBATS

ECONOMIQUES TANT THEORIQUES QUE PRATIQUES

1.1. Le policy mix, concept à l’origine issu de la théorie keynésienne, trouve jusqu’à aujourd’hui des

applications pratiques, notamment aux États-Unis

Le concept de policy mix est entendu au sens large à savoir l’ensemble des combinaisons possibles entre

politique budgétaire et politique monétaire. Le principe général est que l’utilisation conjointe des

politiques monétaires et budgétaires peut servir différentes stratégies économiques selon la situation

initiale dans laquelle se trouve le pays. La coexistence d’un soutien budgétaire et d’un soutien monétaire

constitue sans doute le cas de politique mixte le plus connu. Il s’agit d’éviter une forme d’effet d’éviction

lié aux variations du taux d’intérêt et ainsi de retrouver les résultats obtenus dans un modèle keynésien

élémentaire. L’effet d’éviction ici en cause consiste en ce qu’une politique budgétaire menée seule

augmente la demande de monnaie alors que l’offre de monnaie est exogène et donc stable : le taux

d’intérêt augmente, ce qui a pour effet de déprimer l’investissement et donc la demande. Keynes

préconisait de résoudre ce décalage entre demande et offre de monnaie par une politique monétaire

d’accompagnement et cette double action de relance de la demande a fait la fortune de l’expression policy

mix. Avec ce double soutien, l’effet obtenu sur le revenu est plus élevé que dans le cas d’une utilisation

isolée de chaque instrument et beaucoup plus limité sur le taux d’intérêt. Il ressort du modèle que l’on peut

toujours augmenter l’efficacité de la politique budgétaire par une politique monétaire complémentaire sans

craindre l’inflation. Cette vue optimiste résulte de l’hypothèse d’élasticité parfaite de l’offre qui permet la

stabilité des prix.

La politique macroéconomique n’a vraiment fait l’objet d’une véritable analyse théorique qu’après la fin

de la seconde guerre mondiale et après la mort de Keynes. Les principes des politiques keynésiennes

furent notamment développés dans la « synthèse néoclassique » de Paul Samuelson, et inspirèrent les

politiques économiques des années 60. Une vision aussi strictement keynésienne a trouvé peu

d’application pratique réussie, et il faut aller assez loin dans l’histoire pour en trouver une illustration.

L’Amérique du début des années 1960 (1961-1965) a combiné soutien budgétaire et soutien monétaire

(relance Kennedy-Johnson). Les résultats furent positifs pendant quatre ans permettant à la fois de

dynamiser la croissance (5 % de croissance entre 62 et 66 contre 2,4 % entre 1953 et 1961) et de retrouver

une situation de quasi-plein emploi (taux de chômage inférieur à 4 % en 1966). La flexibilité de l’offre et

une situation initiale de sous-emploi permirent de ne pas observer de tensions inflationnistes au sein de

cette économie. Cet exemple reste sans doute l’un des seuls cas de relance keynésienne parfaitement

réussie.

Le policy mix peut aussi correspondre à des stratégies croisées, par exemple de relance budgétaire et de

rigueur monétaire, de sorte à en limiter les effets inflationnistes. La coexistence d’une relance budgétaire

et d’un freinage monétaire entraîne une forte hausse des taux d’intérêt et un effet limité sur le revenu. Les

deux instruments cumulent leurs effets pour pousser le taux d’intérêt à la hausse puisque l’offre de

monnaie est réduite par la politique de rigueur monétaire alors que dans le même temps la demande de

monnaie augmente du fait de la politique budgétaire expansionniste.

L’économie américaine du début des années 1980 fournit un assez bon exemple de ce type de politique

mixte. Le soutien budgétaire délibéré lié surtout aux allégements fiscaux a été très important (baisse

continue du solde structurel des administrations publiques de – 0,5 % du PIB en 1981 à – 3,3 % en 1986).

Dans le même temps, à la suite du retournement de 1979 (G5) la politique monétaire a été restrictive (taux

d’intérêt élevé entre 1982 et 1984 : les taux courts oscillent entre 8,5 et 10,5 %, les taux longs entre 11 et

13 %). Au total, l’effet de relance budgétaire l’a emporté sur la rigueur monétaire, d’autant que l’afflux de

capitaux a facilité le financement des déficits. La croissance du PIB de 5,2 % entre 1983 et 1985 a été

entraînée par la demande sous l’effet de la politique budgétaire. Des mécanismes keynésiens ont été

visiblement à l’œuvre au sein de cette économie peu ouverte, dans le cadre d’une politique pourtant

pensée par des économistes de l’offre. La stratégie allemande de 1990-1991 - pour répondre au choc de la

réunification - constitue un autre exemple de ce type de politique mixte.

1.2. Plusieurs phénomènes sont venus contrarier profondément la mise en place de policy mix visant

à soutenir la demande

Tobin (1983) en résumant les grands principes de la politique économique keynésienne souligne la

recherche de cohérence de la politique budgétaire et de la politique monétaire dans la poursuite des

objectifs macroéconomiques, à travers un policy mix approprié mais il reconnaît dans le même temps que

la politique budgétaire et la politique monétaire ne sont pas nécessairement suffisantes pour réaliser à la

fois le plein emploi et la stabilité des prix. Les keynésiens reconnaissent l’utilité d’une troisième catégorie

d’instruments, qui relève de l’action structurelle, et notamment l’ensemble des moyens (persuasion,

négociation, législation, réglementation, fiscalité) par lesquels le gouvernement peut influer sur

l’évolution des prix et des salaires.

Ces principes sont généralement acceptés dans les années soixante et soixante-dix et inspirent plus ou

moins fortement les politiques économiques nationales. Certains pays (Allemagne, notamment) y restent

néanmoins rebelles, en raison à la fois d’un attachement plus grand à la stabilité des prix et d’une plus

grande défiance à l’égard de l’intervention étatique. C’est à partir des années 70 que les principes

keynésiens ont subi l’assaut de la « nouvelle économie classique » et de l’école des anticipations

rationnelles, sur un fond d’échec relatif des politiques de demande, qui ont alors conduit, dans le contexte

du premier choc pétrolier, à la persistance de l’inflation et du chômage.

La nécessité de lutter contre une inflation sans cesse plus forte renforce les thèses classiques et

monétaristes. Pendant les années 80, les banques centrales apparaissent de plus en plus comme les

gardiennes du temple, capables par la rigueur de leurs objectifs quantitatifs d’imposer la désinflation aux

économies industrialisées, après des années de forte inflation. L’attention se porte sur la crédibilité de la

politique monétaire. L’objectif de stabilité durable des prix conduit à protéger la politique monétaire des

choix du gouvernement, en rendant la banque centrale indépendante et en excluant les financements

monétaires des déficits publics. Les économies industrialisées découvrent l’importance des chocs d’offre

(notamment les chocs pétroliers de 1973/1974 et 1979), auxquels les politiques keynésiennes apportent

une réponse très peu satisfaisante. Les gouvernements ont trop usé de la facilité budgétaire, et

l’accumulation des déficits publics a conduit à une montée de la dette publique qui fait peser des doutes

sur la solvabilité des États et ôte toute marge de manœuvre à l’activisme budgétaire. L’attention se porte

davantage sur les distorsions liées au poids élevé de la fiscalité et sur les coûts de transactions suscités par

l’inefficacité de l’État.

Enfin, certains avancent que les capacités d’anticipation des opérateurs économiques annulent les actions

des gouvernements, selon par exemple l’idée que les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain

(Barro 1974). Deux phénomènes sont également venus compléter cette panoplie de handicaps, mais

auxquels les États-Unis ont été comparativement moins sensibles que leurs partenaires. La relance

budgétaire souffre le risque d’une éviction par les exportations, d’autant plus que l’ensemble des

producteurs mondiaux répondent plus vite à la demande que les entreprises du seul pays qui pratique la

relance. Ce risque s’est accru avec l’ouverture croissante des économies aux commerce international

depuis les années 60, mais les États-Unis, beaucoup moins ouverts que les autres pays de par la taille de

leur marché, y sont moins sensibles.Enfin, dans un contexte où l’on vise dès lors à éviter toute dévaluation

excessive de sa monnaie, le soutien de la conjoncture par une baisse des taux d’intérêt devient difficile :

les capitaux étant très mobiles entre les pays, l’attractivité de la monnaie nationale diminue

immédiatement et son taux de change aussi. Le statut international du dollar, l’attractivité du marché de

capitaux nord-américain réduit considérablement cet inconvénient.

2. LE POLICY MIX AMERICAIN SE CARACTERISE PAR UN GRAND PRAGMATISME,

FACILITE PAR LA SITUATION PREPONDERANTE DES ETATS-UNIS ET UN CERTAIN

CONSENSUS AUTOUR DE LA PLACE DE L’ECONOMIE

2.1. Le policy mix américain sur ces vingt dernières années

La politique de l’administration Reagan (1981- 1988) a représenté une véritable rupture avec la

période précédente. Elle a consisté :

- en une politique monétaire très résolue à réduire l’inflation à partir de la nomination de Paul Volcker

comme président de la Réserve fédérale en octobre 1979. Cette politique a été notamment marquée par des

taux d’intérêt réel très élevés en début de période (6,2 % sur la période 1980- 1984). Techniquement, la

méthode utilisée s’inspira des travaux de William Poole (1970) qui préconisait en l’occurrence un contrôle

de l’agrégat monétaire. Dans un contexte d’innovations financières multiples, la demande de monnaie se

révéla très difficile à maîtriser, mais permit de justifier la pratique de taux d’intérêt supérieurs à 20 %.

Depuis, le jeu direct sur les taux d’intérêt reste l’instrument privilégié des banques centrales, plutôt que de

viser un objectif de masse monétaire en réalité très difficile à contrôler ;

- en une expansion budgétaire du fait d’un accroissement des dépenses militaires ;

- en une « révolution de l’offre », comprenant notamment une baisse des impôts, et visant à réduire le

poids du gouvernement en éliminant le gaspillage et en réduisant son implication dans l’économie. Pour

les économistes de l’offre (Arthur Laffer), les baisses d’impôt devaient s’autofinancer, de sorte que le

budget reviendrait rapidement à l’équilibre. La politique de l’administration Clinton à partir de 1993 n’a

pas marqué de changement de doctrine en ce qui concerne le rôle de l’État, mais elle a engagé la réduction

du déficit public en arrêtant les baisses d’impôt et en contrôlant les dépenses. L’objectif a été facilité par

l’accélération de la croissance à partir du milieu de la décennie, liée à la hausse de la productivité

tendancielle, elle même déclenchée par un investissement massif dans les nouvelles technologies («

nouvelle économie »). Il a été accompagné par une Réserve fédérale qui a « fait confiance à la croissance

» en dépit de la baisse du chômage en deçà des estimations de l’époque du Nairu, et donc potentiellement

inflationniste. Dans la seconde moitié des années 90, qui s’achève en 2000, les États-Unis semblent avoir

résolu, au moins temporairement, le problème macro-économique consistant à placer l’économie au plein

emploi, dans un contexte de stabilité des prix et de budget équilibré.

2.2. Le policy mix américain actuel est marqué par la combinaison d’une politique budgétaire très

active et d’une politique monétaire de soutien à l’activité

Le début de la présidence de George W. Bush a été marqué par un fort ralentissement de la croisance,

d'abord d'origine interne (du fait notamment d'un excès d'investissement dans les NTIC et de la correction

des cours boursiers) puis mondial, aggravé par les conséquences du 11 septembre. Face à ce

ralentissement, le président a fait voter un premier paquet budgétaire comportant des baisses d’impôts

pour les ménages, puis a proposé à la fin 2002 un deuxième paquet prévoyant notamment la fin de la

double taxation des dividendes. L’année 2002 a également été celle de l'abandon de facto de la politique

du dollar fort, avec une baisse de près de 20 % L’effet conjugué du ralentissement économique et de la

forte impulsion budgétaire explique la dégradation du solde public, d’un excédent de 2,3 % du PIB en

2000 à un déficit de 3,4 % du PIB en 2002 (toutes administrations publiques confondues). Il pourrait

atteindre 4,9 % en 2003 et 5,3 % en 2004.

Depuis l’entrée en récession en mars 2001, pas moins de trois plans de relance ont été votés : l’Economic

Growth and Tax Relief Reconciliation Act en juin 2001 (EGTRRA, 1 350 milliards de dollars de baisses

d’impôts sur 10 ans, visant essentiellement les ménages) ; le Job Creation and Worker Assistance Act en

mars 2002 (tourné vers les entreprises) ; le Jobs and Growth Tax Reconciliation Act fin mai 2003.

Contenant initialement environ 700 milliards de réductions d’impôts sur 10 ans, ce plan après vote par le

Congrès le 24 mai a été réduit de moitié et vise à la fois les ménages (surtout les plus aisés) et les

entreprises. Rompant avec la doctrine Clinton (nécessité d’équilibrer les finances publiques pour soutenir

la croissance à long terme), la doctrine de G. W. Bush est dans la droite ligne de celle des théoriciens de

l’offre (les réductions d’impôts soutiennent la croissance par le biais de la stimulation du travail et de

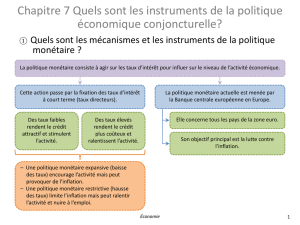

l’innovation). Durant la même période, la politique monétaire suivit une stratégie convergente de soutien à

l’activité : de 6,5 % début 2001, le taux directeur de la Réserve fédérale fut abaissé jusqu’à 1 % en 2003),

soit un taux d’intérêt réel négatif d’environ – 1 % compte tenu de l’inflation et qui traduit pour le moins

une politique monétaire expansionniste. Cela dit, les effets de la crise de surinvestissement qui a débouché

sur l’éclatement de la bulle Internet sont longs à se résorber et la détente sur l’ensemble des taux du

marché ne se fait concrètement sentir que depuis le début de l’année 2003. Enfin, la dépréciation induite

du dollar vient renforcer l’ajustement du déficit courant et le soutien à l’activité. Le tassement des

rendements effectifs et anticipés des actifs américains consécutif à l’éclatement de la bulle Internet est la

principale cause de la dépréciation du dollar, qui est donc avant tout économique. Les prêteurs ont pris

conscience de l’importance disproportionnée de ces actifs dans leurs portefeuilles. Leur recomposition

s’est traduite par une chute des flux nets entrants d’investissements directs, des achats nets d’actions et par

des entrées nettes de capitaux courts. En tout état de cause le policy mix américain est passé d’un état

plutôt restrictif en 2000 à un état franchement expansionniste en 2003.

Le taux de croissance n’est pas encore tout à fait à la hauteur des efforts consentis. Le mécanisme du

multiplicateur ne s’est que partiellement enclenché. En effet la reprise provient surtout de la

consommation des ménages, mais l’investissement des entreprises n’a recommencé à apporter une

contribution positive à la croissance qu’à partir de la fin 2002, pour prendre réellement son essor en 2003,

s’appuyant sur le retour de la rentabilité : les bénéfices des entreprises de l’indice S&P500 ont augmenté

de 21 % au troisième trimestre 2003 et devraient être équivalents pour le dernier trimestre.

Surtout cette reprise marquée par de forts gains en productivité laisse le taux de chômage américain

relativement élevé (6,4 % en 2003) ce qui pèse sur les revenus et la consommation. Un an après la sortie

de récession (mi-2001 telle qu’enregistrée par le comité NBER), l’économie américaine continuait de

perdre des emplois. Cela dit, la reprise des investissements à la fin 2004 laisse penser que l’investissement

va prendre le relais de la consommation dans le soutien à la demande et incite les prévisionnistes à estimer

que la croissance en 2004 pourrait dépasser 2,7 %, soit le potentiel de long terme de l’économie

américaine. Les prévisions les plus optimistes atteignent même 3,5 %, voire 4 %, d’autant que 50 milliards

de dollars de remises fiscales, soit 0,5 % du PIB sont attendues pour le premier trimestre 2004.

2.3. Des leçons pour l’économie européenne ?

Le policy mix américain, volontairement expansionniste, mêlant effets keynésiens directs (budgets

militaires), accompagnement monétaire (nécessitant toutefois d’être soutenu par un discours offensif dans

la lutte contre l’inflation), politique de l’offre (cadeaux fiscaux, encouragement à la R&D) semble être

parvenu à combler rapidement les effets du choc de la récession consécutive à la bulle Internet.

Contrastant avec ce volontarisme, l’Europe a préféré un stimulus modeste aussi bien sur le plan budgétaire

que monétaire, privilégiant la poursuite de la réduction des déficits et le respect du plafond d’inflation de 2

% fixé par la BCE, et mettant plutôt l’accent sur les réformes nécessaires du côté de l’offre (flexibilisation

du marché du travail, libéralisation des industries de réseau, etc., dans le cadre de la stratégie dite de

Lisbonne). Cette approche a trouvé ses limites dès 2002 avec l’impossibilité manifeste de certains États de

la zone euro (notamment l’Allemagne qui représente 30 % du PIB de la zone) de respecter leurs

engagements budgétaires. Pourtant, à bien des égards, l’Europe se trouve dans une position économique

comparable à celle des États-Unis :

Un taux d’ouverture aux importations limité à 15 % réduit considérablement les risques d’éviction par les

importations ou d’inflation importée. Par ailleurs, la taille du marché européen est beaucoup plus

importante que celle de n’importe lequel de ses membres : la capacité à répondre rapidement à un surcroît

de demande est proportionnellement plus forte à l’échelle européenne qu’à l’échelle d’un seul pays.

L’euro n’a pas encore eu le temps d’acquérir le statut de monnaie de réserve comme le dollar, mais la

nécessité pour les opérateurs financiers de posséder de l’euro rend l’euro moins sensible aux variations de

taux d’intérêt à court terme que les ex-monnaies européennes : actuellement, un bon tiers des échanges

internationaux sont libellés en euros. Enfin, la critique la plus courante serait que ces politiques sont toutes

inflationnistes à des degrés divers, et voient leurs effets annulés par la hausse des salaires et des prix. La

force de l’Europe est justement d’avoir bâti un grand marché très concurrentiel : toute dérive sur les prix

ne peut être que limitée au plus juste. De plus, par la force même des choses, les fameux enchaînements

prix-salaires sont beaucoup moins rigides qu’ils pouvaient l’être il y a vingt ans. Néanmoins, les États-

Unis ont pu bénéficier de leur rigueur passée, notamment sous l’ère Clinton, où profitant de la forte et

durable croissance qui s’était installée, un désendettement public important avait pu être enregistré. Alors

que le poids de la dette publique est passé de 60 % du PIB en 1990 à plus de 70 % en 2001 dans la zone

euro, il a diminué de 62 % à 55 % sur la même période aux États-Unis, ce qui laisse une plus grande

marge de manœuvre budgétaire.

Plus largement, l’adoption d’un policy mix accommodant, voire expansionniste, n’est en rien une garantie

de relance de la croissance. La stratégie américaine a mis du temps à porter ses fruits, et seule l’année

2004 pourra confirmer sa validité, notamment en termes d’investissement industriel et de reprise de

l’emploi. Par ailleurs, le contre-exemple du Japon souligne qu’un policy mix délibérément expansionniste

depuis 1990 n’a pas empêché ce pays de connaître une stagnation de son économie depuis plus de dix ans.

Enfin, le policy mix américain se révèle très composite, car associant des stratégies néokeynésiennes de

soutien de la demande à des politiques de l’offre visant à favoriser les comportements d’entreprise. La

direction d’ensemble est en tout cas claire et affirme le primat de l’économie sur le social, vise la

croissance aujourd’hui, mais aussi de long terme comme l’attestent les nombreux soutiens à la R&D,

plutôt que la réduction des disparités de niveau de vie au travers des transferts de revenu. La mise en place

d’éventuelles réformes d’importance, dans le domaine de la sécurité sociale par exemple, se trouve en

effet reportée à plus long terme, au profit d’une stratégie globale de reconquête de la croissance.

Retour sur le site

1

/

5

100%