Article Risque et Qualité

Article paru dans RISQUES & QUALITE N°1 2010

En Direct des 11èmes Journées Internationales de la

Qualité Hospitalière et en Santé

Les 23 et 24 novembre 2009, à La Villette, Paris

C. Guéri1, G. Leblanc2, J. Oumahi3, N. Perier4, D. Crépin5, J. Frenkiel6, C. Geisler7, J. Hosotte8, F.

Pernin9, H. Ségalen10

1 – Directrice ajointe de Paul Brousse (94), 2 – Secrétaire de la SoFGRES, 5 – Président du Synadim et

responsable information médicale de Cochin, 3 – Responsable qualité, CH de Carcassonne, 4 – Coordination

EPP et certification, APHP, 5 – Consultant, PACA, 7 – Commissaire des JIQHS, vice président Association

Francophone pour la Qualité Hospitalière, 8 – Responsable qualité, Générale de Santé, Paris, 9 – Chirurgien, CH

d’Ajaccio, 10 – Représentant des usagers, Hôpital Saint-Antoine (Paris) et Président du CISS Ile de France

Nous développons ci-dessous six axes des dernières Journées. Ce compte-rendu reste donc

très partiel au regard du large panorama présenté cette année, mais il montre la tendance et

rapporte les observations, les idées et les sentiments saisis à chaud sur nos blocs

notes.

Si l’excellence clinique en MCO reste bien souvent l’apanage des grands établissements

publics ou privés, une évidence moins connue s’impose : les hôpitaux moyens font jeu égal

en matière d’innovation stratégique, managériale, organisationnelle, méthodologique. Plus

flexible, ils évoluent plus vite. Où se trouvent, dans notre pays, l’excellence en soins

palliatif ? En offre de soins aux plus vulnérables ? En éducation thérapeutique ? En SIH ? En

motivation du personnel ? En coopération inter-établissements ? En préparation collective de

la V2010 ? La liste est longue de ces innovations majeures qui participent de plus en plus à

la qualité réelle ou compensent des failles abyssales de notre système de santé. Et les

JIQHS sont le lieu de présentation directe et conviviale de telles avancées.

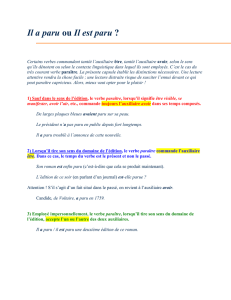

1 - D’abord élaborer une bonne stratégie qualité au cœur d’une bonne stratégie

globale

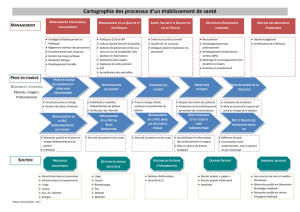

Les établissements commencent à intégrer une culture de l’analyse stratégique. Dans le jeu

complexe entre la politique de régulation et la réponse concrète, sur le terrain, la qualité et la

sécurité des soins occupent une place centrale, réaffirmée par la loi HPST de juillet 2009. De

plus en plus, la vision de l’établissement isolé cède la place à celle de l’établissement en

réseau de coopération territoriale. C’est dans ce cadre, illustré ci-dessous, qu’ont planché

deux ateliers de « partage d’expériences avancées », regroupant des pairs du public et du

privé, afin de répondre aux deux questions suivantes :

Comment réussir le développement d’un projet de synergie de territoire ? Question

large recouvrant les GCS, CHT, fédérations médicales, structures de mutualisation

de moyens et de compétences, réseaux de soins, etc.

Quels sont les facteurs à prendre en compte pour améliorer la gouvernance de nos

établissements ? Question articulant la gouvernance d’établissement à la

gouvernance clinique sur le terrain.

Le premier atelier articule les échelons politiques et stratégiques, le second les échelons

stratégiques et tactiques. La stratégie qualité devient un pilier de la stratégie globale à

chaque échelon.

Article paru dans RISQUES & QUALITE N°1 2010

Un autre atelier a porté le projecteur sur le terrain de la gouvernance clinique. « On ne parle

pas assez de gouvernance opérationnelle, celle qui compte dans nos unités clinques.

Pourtant c’est bien là où l’on doit associer le plus qualité et efficience. Aux Diaconesses, au

moins, un directeur médical essaie de concilier ces deux contraintes. Il m’a convaincu de

m’appuyer sur une solide comptabilité analytique. Cela me semble incontournable pour la

qualité… plus que pour la gestion ! » déclare un chef de service venu du Nord. Dans le

même atelier, une coordinatrice des soins retient d’abord le témoignage de la clinique

Clairval « Ils n’hésitent pas à associer systématiquement qualité et efficience. Ça transforme

le rôle du cadre, son rôle devient très pédagogique ! J’ai trouvé génial leur tableau de bord.

On a la stratégie du service d’un coup d’œil ! C’est visuel et complet. Chapeau !»

L’isolement des métiers qualité et gestion des risques doit être vaincu. Deux autres ateliers

ont abordé de front les coopérations en qualité et sécurité entre établissements sur un même

territoire. L’atelier 21, intitulé « Coopération de territoire » a présenté le bilan du réseau

AQUARES dans le Maine et Loire, celui d’ HELPAM, un GSC entre établissements locaux

dans l’Ardèche, et enfin celui d’un exemple de coordination SSR, dans la Drôme. L’atelier 14

a fait travailler ensemble un groupe de pairs, tous déjà impliqués dans des CHT ou des

GCS, pendant trois heures sur la question suivante : Comment réussir le développement

d’un projet de synergie de territoire ? Ses recommandations pratiques ont été classées et

hiérarchisées. En voici quelques têtes de chapitre : 1) Un projet de territoire est défini par la

Conférence Sanitaire de Territoire. 2) Evaluer l’impact du projet au regard de la prise en

charge des patients. 3) Il n’y a pas de projet de territoire sans projet de mutualisation des

ressources, en particulier informatiques.

Un atelier organisé en partenariat avec les Masters et DU en qualité et gestion des risques a

opéré en direct un benchmarking au sein du métier. « Enfin, on a parlé de nous ! » dit un

médecin gestionnaire de risque, « Et ça me donne une vraie vision pour organiser la fonction

QGR dans mon établissement : tout est encore embryonnaire ! »

2 - Des moyens et des méthodes au service de la QGR en constante évolution

Un atelier avait pour thème de confronter « RMM et réduction des risques en continu ». Une

qualiticienne venue de Bretagne : « Je suis venue faire le plein d’idées pratiques. J’ai vu

qu’une équipe composée à la fois d’une qualiticienne, d’une gestionnaire de risque et d’une

hygiéniste, formées à la méthode, peut vraiment aider efficacement un service à réduire

plusieurs types de risques en même temps. On va plus au fond des choses. » L’atelier part

des acquis des travaux scientifiques depuis dix ans : les événements indésirables ne sont

pas le fait, dans la très grande majorité, de personnes incompétentes, mais de défauts du

système. Alors, où est la cohérence des dispositifs juxtaposés comme celui des EI d’un coté,

celui des RMM de l’autre, enfin de la certification d’un troisième ? « J’ai repéré plusieurs

Orientations

stratégiques

Objectifs et

moyens

opérationnels

Plans d’action et

résultats

Enjeux, finalités,

Missions, moyens

Echelon politique

Echelon stratégique

Echelon tactique

Article paru dans RISQUES & QUALITE N°1 2010

points d’amélioration de nos RMM. J’ai été convaincue par l’idée d’organiser une RMM

ponctuelle interservices. Mais il y a quelques pièges que je suis bien contente de pourvoir

éviter» dit une cadre supérieure de bloc. « J’ai été séduite par l’idée de faire un retour

d’expérience annuelle sur ces RMM, surtout si on veut les améliorer. Ça prend deux heures

mais on fait circuler entre nous plein de bonnes pratiques ! Mais quand vais-je pouvoir

l’organiser ? »

Un atelier s’est attelé à l’investissement dans les systèmes d’information : or les médecins et

soignants d’une part et les qualiticiens et gestionnaires de risques d’autre part ne

s’impliquent pas assez dans le choix et la mise en place des équipements et applications

dont ils seront utilisateurs. La communication du CHD de Vendée, couplée avec l’éditeur

Ennov, celle de Bicêtre avec 3si, celle de La Lignière (en Suisse) avec Qualios, celle de

HEGP-Broussais avec KaliTech montrent de nouvelles formes de partenariat. L’enquête

qualité et gestion des risques présentée par BlueKanGo vient signaler qu’on peut aussi faire

le choix de tout basculer sur le web : applications, gestion documentaire, certification.

Mais en matière d’amélioration continue, a-t-on les moyens de nos ambitions ? Un atelier de

partage d’expériences avancées a réuni des médecins, des directeurs, des soignants, des

experts QGR. Voici la question qui leur fut soumise : Comment réussir l’amélioration

continue des pratiques médicales et soignantes ? [voir encadré ci-après]

L’amélioration de l’efficience est souvent associée à divers accroissements de productivité

se retournant stupidement contre la qualité des soins. Or nous sommes rarement bons dans

la comptabilisation des actes : ainsi des recettes partent en fumée ! « Cela fait deux ans que

je reporte mon projet d’amélioration de la qualité du codage. Et jamais je n’aurais conduit

une analyse scientifique (telle que celle présentée par le responsable de l’information

médicale de Cochin). Dès mon retour, je vais projeter le diaporama dans mon établissement.

J’espère que les décisions vont s’accélérer. C’est du gain d’efficience complètement

gratuit ! »

Toutefois, nombre de progrès ne passent pas par l’amélioration continue.

D’une part, des actions de communication sont nécessaires. Les opérations « Mains

Propres » de la DHOS, « MobiQual » de la DGS et les sites internet tels que « Platine »

apportent des solutions clés en main aux établissements.

D’autre part, ce n’est pas avec l’amélioration du brancardage ou de la file d’attente qu’on

peut effectuer un saut technologique. Le député Pierre Lasborde a ainsi exposé les

conclusions toutes récentes de son rapport sur la télésanté en même temps qu’était

présentée l’expérience de télésanté haute définition entre l’hôpital gériatrique Vaugirard et

l’HE G. Pompidou, réalisée avec Cisco. Des progrès considérables sont à notre portée mais

c’est parce que le médecin chef de projet porte une véritable exigence de qualité globale et

multi services (orthopédie, dermatologie, cardiologie, neurologie, rhumatologie, escarres,

néphrologie, mais aussi nombre d’explorations fonctionnelles) que tout le monde y trouve au-

delà de son compte. Une directrice qualité d’un hôpital voisin reconnaît : « La technologie

apportée par Cisco ne fait pas tout. La qualité est dans la conduite du projet : ils ont

collaboré avec tous les professionnels concernés. Le premier bénéficiaire, c’est le patient.

Pourtant, des projets qui manquent de qualité, nous en avons encore plein les tiroirs. »

3 - Une science de la qualité existe, ne passons pas à coté d’elle

La séance plénière d’ouverture des JIQHS va tout de suite au cœur du sujet : l’indicateur de

mortalité reste, dans les conditions actuelles, un « indicateur hyper sensible », dans tous les

sens du terme, de la qualité et de la sécurité des soins. Faut-il le rejeter ?

La réponse scientifique à cette question est non. Le britannique Brian Jarman, responsable

du très vaste programme national de lutte contre la mortalité évitable et spécialiste mondial

du Taux de Mortalité Hospitalière Normalisé – TMHN [Hospital Standardised Mortality Ratio

– HSMR] nous a apporté un témoignage global sur dix ans. Le dialogue avec la salle s’est

enrichi des apports du Pr Gilles Chatelier (AP-HP et faculté de médecine de Paris

Descartes). Les publications récentes vont toutes dans ce sens. Certes, l’indicateur mesure

Article paru dans RISQUES & QUALITE N°1 2010

un fait objectif majeur qu’on ne peut ignorer. Il intéresse la population (un français sur deux

meurt en établissement de santé) et les professionnels. Mais les causes de décès évitables

ont des origines foisonnantes, complexes. De plus en plus de critères ne proviennent pas de

la qualité des soins en phase aigüe ou palliative mais du contexte. L’indicateur nous pousse

à un travail de fond pour effectuer des progrès systémiques essentiels. La réalité dans une

dizaine de pays le montre : les hôpitaux affichant des taux de mortalité inférieurs sont ceux

qui déclarent et traitent le plus d’« événements indésirables » : plus vigilants, ils obtiennent

des résultats considérables (cf

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Hospitalmortalityrates/Pages/Data.aspx#q03). Mais du point

de vue de la conduite du changement et de l’évolution des mentalités, la réponse à la

question appelle la prudence car l’utilisation malencontreuse de l’indicateur nourrit la plus

mauvaise polémique. Dans ces dernières conditions seulement, le « taux de mortalité

hospitalière pourrait servir de marqueur de la qualité ». Ainsi la séance d’ouverture se

termine sur trois impérieuses recommandations afin de nous faire progresser sur la voie

d’une pédagogie collective :

Ne pas classer les hôpitaux (se méfier scientifiquement des indicateurs agrégés).

Faire du travail de connaissance sur le terrain (dépister les extrêmes avec les acteurs

de terrain, travailler à des indicateurs spécifiques avec les sociétés savantes,

améliorer la détection des événements indésirables influant sur la morbidité),

Faire de la pédagogie professionnelle collective: communiquer et ajuster

régulièrement, valoriser les progrès.

On signalera ici également quelques ateliers scientifiques préparés en partenariat avec la

SoFGRES, le CFAR et la SFPC, l’AP-HP, le Synadim :

Sur l’utilisation des check-lists, qu’elles émanent de l’OMS, comme au bloc

opératoire, ou du terrain, comme au CH de Briançon. « Une chose est claire, dit un

chef de service venu des DOM TOM, le contenu de la check-list compte autant que la

façon de la déployer et d’en tirer des enseignements pratiques. » En témoigne, la

préparation de la mise en œuvre de la check-list du bloc opératoire en Suisse

romande.

Sur l’amélioration de la « qualité/fiabilité » de l’ensemble de la PEC médicamenteuse,

avec les communications sur l’amélioration de l’étiquetage, sur la gestion des

antécédents pharmaceutiques, sur la REMED.

Sur les EIG. La justification scientifique des CREX, cellules de retour d’expérience,

dans le domaine des radiothérapies, avec la communication de l’ASN : il nous faut

urgemment progresser dans notre capacité à analyser les situations de travail pour

prévenir les sources d’erreur, fiabiliser les interactions et maîtriser les sources de

défaillance. C’est un progrès méthodologique avant tout et les CREX ont montré leur

efficacité.

Sur le dépistage de l’iatrogénie médicamenteuse, l’apport des DIM est à reconsidérer

à la hausse. « Des médicaments à surveiller sautent aux yeux. On ne peut plus

l’ignorer, dit une pharmacienne. Ça complète le travail sur le circuit du médicament.

Mais ce qu’ils font à Mondor, pourrais-je le faire chez moi ? »

Sur l’amélioration motivante de la qualité, dans un service (avec la communication de

Beaujon, montrant une EPP particulièrement motivante, facteur de cohésion

d’équipe), dans une spécialité (avec la communication du CFAR sur la structuration

du premier registre en anesthésie réanimation – RECO – qui vaut comme EPP

individuelle et collective), ou dans tout un établissement (avec le « projet collectif

personnel » élaboré par la coordonnatrice des soins du CH de Rambouillet) « Pour

moi c’est un investissement qu’on oublie trop : chacun devient ainsi porteur d’une

action personnellement motivante en terme de qualité », dit un directeur des soins à

la pause. Sa voisine, lui répond en riant : « Bonne idée, tu commences quand ? »).

Deux conclusions, l’une alarmiste : l’insuffisante implication des professionnels dans la mise

en œuvre des changements ; l’autre encourageante : la prise de conscience progresse que

la conduite du changement et la maîtrise des méthodes QGR déterminent le niveau

d’implication et de résultats durables. La récente science de la qualité et de la gestion des

risques est bien une science du facteur organisationnel et humain, et particulièrement en

Article paru dans RISQUES & QUALITE N°1 2010

santé, où elle est une science de la compétence collective face à des situations complexes.

« On a suivi rigoureusement la méthode, et finalement ça a été plus facile qu’on le croyait »,

indiquait un intervenant en réponse à une question de la salle.

4 – Un progrès : « l’esprit QGR » prévaut sur la lettre et même sur le chiffre

En matière de certification globale des établissements, le comble serait de désespérer.

Après la période « très difficile » de la V1, a suivi la période « difficile » de la V2. Arrive celle

de la V3, dite V2010. L’atelier sur ce sujet était des plus pédagogiques, au service des

établissements préparant leur visite. « Les communications du CH de Fourmies et du GCS

d’Henriville ont bien répondu à la question. Comme ce sont des établissements comme

nous, ont s’y reconnaît parfaitement » dit une jeune ingénieure qualité. Les apports du

Baqimehp et de la HAS ont enrichi l’atelier par des conseils extérieurs, ceux d’un consultant

d’une part et de ceux l’Autorité d’autre part. « Moi, j’en suis à ma quatrième certification, sur

deux établissements. Tous ont donné des conseils pratiques et des indications pour mieux

s’approprier l’esprit du référentiel, en particulier ses nouveautés telles que les Pratiques

Exigibles Prioritaires. » Vivrons-nous une période « moins difficile » ? Nul ne le sait, car les

risques de découragement et de rejet sont réels. Mais « 96, 8% » des participants à l’atelier

ont été satisfait du contenu et des échanges même si certains auraient voulu prolonger une

heure de plus ! Le succès pousse les organisateurs à présenter le même atelier aux 12e

JIQHS, en novembre 2010, avec les mêmes intervenants, enrichi de leur bilan.

L’atelier « Simplifions l’utilisation des indicateurs » est venu justement illustrer l’esprit plutôt

que le chiffre. La HAS a répondu aux questions pour mieux s’y prendre avec les indicateurs

obligatoires, ceux optionnels et ceux de terrain. Le projet OMS-PATH a donné un éclairage

solide sur le choix rigoureux de quelques indicateurs simples ayant un fort effet

d’entrainement sur la performance globale. Et l’étude du Comité d’évaluation de la société

française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, membre actif d’Euroscore,

conclut avec une règle, une seule : « les praticiens doivent être responsables de la définition

des paramètres d’évaluation, de la mise en œuvre des mesures et de la gestion des bases

de données ». Tandis que la certification reste un événement ponctuel lourd, les indicateurs

sont des signes particuliers de la qualité au quotidien. C’est un directeur qui résume le mieux

l’atelier : « Finalement, c’est cette règle d’or qui leur a garanti que les indicateurs soient

« 3U ». Tous nos indicateurs devraient être « 3U » : utilisables, utilisés, et finalement utiles

pour le patient. »

5 - L’humain revient en force

L’atelier sur la Qualité de l’ETP nous a conduits à travailler sur le fond : « J’ai découvert

qu’éduquer me demande d’adopter une posture tout autre que celle de soignant face à une

pathologie, indique une cadre supérieure qui est venue avec son chef de service. C’est

comme si un rideau se levait ! Eduquer n’est pas soigner une mauvaise éducation. »

Chacun se demande comment mieux regarder le patient avec une attention plus positive

voire un regard positif inconditionnel. « Il faut être créatif, inventer des solutions nous-

mêmes, comme à Saint-Antoine » répond son interlocuteur en s’inspirant du témoignage sur

l’amélioration des consultations d’observance dans le cas des malades du sida. Et le travail

du réseau SODHEV (Santé orale, handicap, dépendance et vulnérabilité, basé à Lyon) ?

Après un silence : « Génial, ce qu’ils ont fait. Tous simplement génial. Ça donne du sens à

nos métiers ». L’émotion teinte encore les visages. La qualité, ne serait-ce pas quand des

gens ordinaires font des choses extraordinaires ?

C’est dans cet esprit qu’ont témoigné les intervenants de l’atelier sur « le facteur humain

dans le chemin clinique ». Si on fait bien le chemin clinique sous forme d’une EPP, alors on

consacre une forte attention au facteur humain. Et on réduit la variabilité de la prise en

charge en santé mentale, à Rouffach. Quant au plan de soutien au travail des IDE en

hémodialyse, chez Calydial, il a permis un accroissement sécurisé de délégation et une

6

6

7

7

1

/

7

100%