L Pneumopathies d’hypersensibilité : causes cachées

8 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013

MISE AU POINT

Pneumopathies

d’hypersensibilité :

causes cachées

Hypersensibility pneumonitis: hidden causes

A. Gondouin*, P. Manzoni**, J.C. Dalphin*

* Service de pneumologie, CHU de

Besançon.

** Service de radiologie, CHU de

Besançon.

L

es pneumopathies d’hypersensibilité (PHS) sont

des pneumopathies de mécanisme immuno-

allergique dues à l’inhalation chronique de subs-

tances antigéniques, le plus souvent organiques,

mais parfois aussi chimiques ou métalliques.

Avant d’identifier la cause d’une PHS, il faut déjà en

assurer le diagnostic et nous ferons un rappel sur les

aspects cliniques, histopathologiques, radiologiques

et fonctionnels de ces pathologies.

Les causes sont multiples, parfois évidentes, parfois

difficiles à préciser. Nous évoquerons donc les causes

classiques, puis les causes plus rares et la démarche

diagnostique à mettre en œuvre devant une PHS dont

l’étiologie n’apparaît pas claire au premier abord.

Rappels

Manifestations cliniques respiratoires

et extrarespiratoires

Les manifestations cliniques respiratoires et extra-

respiratoires des PHS ont jusqu’à présent été

décrites au moyen de la classification, en 3 stades,

de Richerson (1), qui a été récemment remise en

cause. Une nouvelle classification propose de retenir

2 entités qui permettent d’orienter également le

diagnostic étiologique et évolutif.

◆La classification de Richerson

Elle distingue :

➤

une forme aiguë, dont les symptômes apparaissent

2 à 9 h après l’exposition, atteignent leur maximum

au cours des 24 premières heures et évoluent durant

quelques heures à quelques jours ; il s’agit d’un état

pseudo-grippal souvent prédominant et de symp-

tômes respiratoires tels que la toux et la dyspnée ;

➤

une forme subaiguë, qui apparaît progressive-

ment en quelques jours ou semaines, dominée par

la toux et la dyspnée, et qui peut progresser vers

une dyspnée sévère conduisant à l’hospitalisation ;

➤

une forme chronique, de survenue insidieuse sur

une période de quelques mois, avec une toux et une

dyspnée d’effort progressivement croissantes, une

fatigue et un amaigrissement.

◆Nouvelle proposition de classification

L’étude de Y. Lacasse et al. (2) a identifié 2 tableaux

cliniques, qui permettent de suspecter un type de

source antigénique, et d’évolution probablement

différente :

➤

dans la forme 1, les symptômes sont essentiel-

lement pseudo-grippaux, semi-retardés et récidi-

vants, le cliché thoracique est fréquemment normal,

et la fonction respiratoire, peu altérée. Le plus

souvent, l’étiologie est microbienne : l’exemple le

plus typique est la maladie du poumon de fermier,

avec ses facteurs étiologiques représentés pas des

bactéries (actinomycètes thermophiles) ou des

moisissures ;

➤

la forme 2, la plus répandue, avec crépitants,

possible hippocratisme digital, altération de la

fonction respiratoire (restriction, hypoxie, diminu-

tion de la diffusion de l’oxyde de carbone (DLCO)

et fréquentes opacités réticulaires à l’imagerie, est

généralement d’étiologie aviaire.

Cette classification ne recouvre pas celle de

Richerson, puisque la forme 1 est diagnostiquée pour

la moitié des cas en forme aiguë et l’autre moitié

en forme subaiguë ou chronique, et la forme 2 est

diagnostiquée essentiellement (80 % des cas) en

phase chronique.

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 8 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 9

Résumé

Les pneumopathies d’hypersensibilité (PHS) sont des pathologies qui partagent les mêmes aspects cliniques,

fonctionnels, histologiques et radiologiques, mais dont les antigènes responsables et les circonstances

dans lesquelles ils se développent sont extrêmement variés. C’est cette grande diversité qui complique le

diagnostic étiologique d’une PHS.

Une fois le diagnostic posé, l’identification de la cause d’une PHS se fait par :

»l’interrogatoire, qui est la phase essentielle ;

»le dosage de précipitines, qui permet de prouver une exposition chronique à une substance ;

»des prélèvements dans l’environnement du patient, si nécessaire ;

»des tests de provocation respiratoires réalistes, de moins en moins usités actuellement.

Mots-clés

Pneumopathies

d’hypersensibilité

Causes

Interrogatoire

Précipitines

Prélèvements

environnementaux

Summary

Hypersensitivity pneumonitis

(HP) are diseases which share

the same clinical, functional,

histologic and radiologic aspects.

However, the responsible anti-

gens and their circumstances of

development are highly varied.

This diversity complicates the

aetiological diagnosis of HP.

When the diagnosis is done, the

cause of a HP is specified by:

- a thorough history, which is

essential;

- the assay of precipitins, which

allows to prove a chronic expo-

sure to a substance;

- takings in the patient’s envi-

ronment if necessary;

- realistic provocation tests,

which are nowadays rarely used.

Keywords

Hypersensitivity pneumonitis

Causes

History

Precipitins

Environmental takings

La forme 1 avec manifestations cliniques systémiques

a un pronostic probablement meilleur que la forme 2.

Histologie

Sur le plan histologique, les PHS réalisent une infil-

tration lymphocytaire et granulomateuse des bron-

chioles et de l’interstitium (figure 1).

Il est important de connaître les aspects histolo-

giques, car ils permettent de comprendre les aspects

radiologiques et fonctionnels des PHS (3, 4).

On note une inflammation péribronchiolaire

s’étendant à l’interstitium et aux alvéoles adja-

centes, composée principalement de lympho-

cytes, mais aussi de polynucléaires neutrophiles,

de macrophages, de plasmocytes et de mastocytes,

accompagnés de cellules géantes et se groupant

en granulomes de petite taille, mal organisés, sans

nécrose caséeuse, de localisation centrolobulaire. Par

ailleurs, ces granulomes entourent et/ou compriment

les bronchioles terminales et respiratoires, dont la

lumière peut en outre comporter de la fibrine et des

cellules inflammatoires.

Enfin, il existe dans certaines formes des lésions de

fibrose interstitielle et bronchiolaire.

Imagerie

Les aspects radiologiques découlent des atteintes

histopathologiques, et sont au mieux analysés sur

une tomodensitométrie (TDM) thoracique avec

coupes millimétriques et expiratoires.

Les granulomes péribronchovasculaires sont respon-

sables des images de micronodules flous en verre

dépoli de topographie centrolobulaire (figure 2, p. 10).

Si le granulome inflammatoire est localisé dans l’al-

véole ou dans sa paroi, le lobule secondaire apparaîtra

uniformément hyperdense, réalisant un aspect en

verre dépoli diffus, souvent inhomogène, “en carte

de géographie” (figure 3, p. 10). Néanmoins, du fait

de l’obstruction des bronchioles par des granulomes

péribronchiques, certains lobules seront épargnés par

le processus pathologique et donneront un aspect

de poumon “en mosaïque”. En fonction du degré de

cette obstruction bronchiolaire, le trappage aérique

avec distension lobulaire pourra apparaître soit spon-

tanément, soit lors de l’expiration (figure 4, p. 11).

Enfin, des lésions de fibrose parenchymateuses et

bronchiolaires, se développant dans les formes chro-

niques, peut résulter un aspect tomodensitométrique

comparable à celui des fibroses pulmonaires idiopa-

thiques (FPI), mais la répartition typique, périphérique

et dans les bases, des lésions de FPI manque, et il faut

rechercher attentivement des signes d’“activité” de

la maladie, sous la forme de quelques micronodules

inhabituels dans les FPI, ou de plages en verre dépoli,

qui orienteront le diagnostic (figure 5, p. 11).

Épreuves fonctionnelles respiratoires

Les épreuves fonctionnelles respiratoires mettent en

évidence un trouble ventilatoire restrictif, incons-

tant, avec une hypoxie de repos ou révélée à l’effort,

et une altération de la DLCO. Mais une atteinte

obstructive distale, due à l’atteinte bronchiolaire, est

également classique. Notons que les anomalies des

volumes et des débits sont réversibles en quelques

semaines à quelques mois, alors que la DLCO reste

altérée en moyenne 1 an après le diagnostic, ce qui

en fait un examen diagnostique de valeur lorsque

le patient est vu avec retard.

Figure 1. Aspect de bronchiolite constrictive avec granulomes à cellules géantes dans la

paroi bronchique et infiltrat lymphocytaire étendu aux cloisons alvéolaires adjacentes.

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 9 28/02/13 16:22

10 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013

Pneumopathies d’hypersensibilité : causescachées

MISE AU POINT

Lavage bronchoalvéolaire

Le lavage bronchoalvéoalaire (LBA) est également

d’un grand apport diagnostique. La cellularité est

élevée, et l’hyperlymphocytose constante (> 30 %

chez le non-fumeur et > 20 % chez le fumeur), son

absence éliminant le diagnostic. La formule peut

varier selon le moment de la réalisation du LBA par

rapport à l’exposition, et, si celle-ci est récente, on

pourra voir également des polynucléaires neutro-

philes, quelques plasmocytes et mastocytes ainsi

que des macrophages spumeux, cet aspect étant très

évocateur d’une PHS. L’étude des sous-populations

lymphocytaires n’a pas grand intérêt ; en tout cas, le

dogme de l’alvéolite à lymphocyte CD8+ doit être

oublié, ce que confirme une étude rétrospective multi-

centrique française qui porte sur 139 cas de PHS (5).

Proposition de critères diagnostiques

Le diagnostic reste difficile à l’heure actuelle et

aucun des nombreux “algorithmes” diagnostiques

proposés dans la littérature n’a été validé. Une étude

multicentrique internationale comportant plus de

600 sujets a identifié 6 prédicteurs diagnostiques

“cliniques”, indépendants les uns des autres, qui

permettent de distinguer les PHS des autres pneu-

monies interstitielles avec une bonne sécurité (6).

Ces prédicteurs, ou critères diagnostiques, classés

par ordre de poids décroissant, sont les suivants :

➤

exposition à un antigène connu pour être pathogène ;

➤

positivité de la sérologie sanguine vis-à-vis de

cet antigène ;

➤

récurrence des symptômes à type de fièvre, fris-

sons, douleurs diffuses, toux, dyspnée ;

➤

apparition des symptômes 4 à 8 heures après

l’exposition à l’antigène ;

➤présence de crépitants à l’auscultation ;

➤amaigrissement.

Il faut cependant préciser que ce diagnostic difficile

ne sera parfois évoqué qu’après une biopsie pulmo-

naire chirurgicale. Ce sera alors l’aspect histologique

compatible avec une PHS qui conduira à reprendre

le bilan et, en particulier, un interrogatoire orienté.

Traitement

Le traitement de ces PHS est l’éviction antigénique,

parfois associée à une corticothérapie par voie géné-

rale dans les formes aiguës et sévères. Cette éviction

permet, si elle est précoce, d’éviter l’évolution vers

la fibrose pulmonaire et l’insuffisance respiratoire.

Causes des pneumopathies

d’hypersensibilité

Les PHS peuvent survenir dans un contexte profes-

sionnel ou non professionnel.

Les causes organiques sont de loin les plus

fréquentes : bactéries, moisissures, substances

protéiques d’origine animale (protéines aviaires).

Les exemples les plus connus sont la maladie du

poumon de fermier – les substances responsables

Figure 2. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution) en inspiration, coupe milli-

métrique. Micronodules flous centrolobulaires des 2 champs pulmonaires : maladie

du poumon de fermier.

Figure 3. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution) en inspiration, coupe milli-

métrique. Plages de verre dépoli inhomogènes : pneumopathie d’hypersensibilité liée à

des moisissures domestiques.

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 10 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 11

MISE AU POINT

sont alors des bactéries (actinomycètes thermo-

philes) ou des moisissures se développant dans

le foin (7, 8) – et la maladie des éleveurs d’oiseaux –

les antigènes y sont des protéines aviaires (9).

D’autres étiologies deviennent classiques, qu’elles

soient identifiées dans des circonstances profes-

sionnelles ou domestiques : PHS liées à des moisis-

sures domestiques se développant au domicile des

patients (10), PHS des mécaniciens liées à des myco-

bactéries colonisant les huiles de coupe (11), PHS

des jacuzzi (12) où sont mises en cause des myco-

bactéries colonisant les circuits d’eau, etc.

Mais d’autres substances non organiques peuvent

être en cause dans les PHS : chimiques (isocyanates,

cobalt, zinc), enzymatiques (enzymes protéolytiques

contenus dans des produits ménagers, etc.).

Les circonstances les plus fréquentes sont regrou-

pées dans le tableau, p. 12. La liste complète des

causes des PHS peut être consultée dans la Référence

pratique actuelle rédigée par le GERM“O”P et actua-

lisée en 2010 (13). Les causes professionnelles ont

fait l’objet d’un recensement récent (14).

Causes évidentes et causes cachées

Lorsque l'on suspecte une PHS devant une pneu-

mopathie interstitielle diffuse pour laquelle on a

un faisceau d’arguments, la cause peut apparaître

d’emblée à l’interrogatoire : PHS chez un agriculteur,

ou chez un mécanicien manipulant des huiles de

coupe, PHS chez un patient qui décrit des foyers de

moisissures à son domicile, ou qui possède un jacuzzi.

Mais, dans certaines circonstances, le diagnostic

étiologique peut être difficile, la cause étant dans

un premier temps cachée.

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter.

◆Cause fréquente, connue et classique, mais

l’exposition n’est pas retrouvée au premier abord

Cas d’une secrétaire, sans animaux à son domicile,

en contact régulier avec des oiseaux lors de visites

chez ses parents qui possédent une volière.

L’interrogatoire ne doit donc pas se limiter à l’envi-

ronnement direct du patient ; une exposition pourtant

classique pourrait alors être facilement méconnue.

◆La cause est connue (par exemple

des moisissures), mais les substances antigéniques

se développent dans des circonstances rares,

inhabituelles, et sont parfois véritablement cachées

Les exemples de PHS diagnostiquées dans

ces circonstances sont nombreux et très variés,

Figure 5. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution) coupe millimétrique : aspect

de fibrose pulmonaire avec réticulations et distorsion architecturale avec bronchectasies

de traction pouvant évoquer une fibrose pulmonaire idiopathique, mais la répartition

périphérique et basale fait défaut et on note encore quelques plages en verre dépoli :

pneumopathie d’hypersensibilité aviaire.

Figure 4. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution), coupes (1,25 mm) en inspiration

et expiration de 2 patients. Patient 1 : micronodules et discrètes plages en verre dépoli. Les

coupes en expiration démasquent des hyperclartés lobulaires, traduisant le piégeage aérique

lié aux lésions de bronchiolite et réalisant un aspect “en mosaïque” : maladie du poumon de

fermier. Pour le patient 2, les coupes en inspiration peuvent apparaître quasi normales, mais

les coupes en expiration révèlent l’aspect “en mosaïque” : maladie du poumon de fermier.

Patient 1

Patient 2

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 11 28/02/13 16:22

12 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013

Pneumopathies d’hypersensibilité : causescachées

mise au point

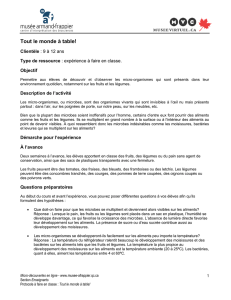

Tableau. Causes les plus fréquentes ou classiques des pneumopathies d’hypersensibilité (extrait de la Référence pratique actuelle 2010 du GERM“O”P [13]).

Dénomination Réservoir antigénique habituel Antigène en cause

PHS professionnelles

Maladie du poumon de fermier Foin, fourrage, paille, céréales, fumier, substances végétales moisies Bactéries (actinomycètes thermophiles dont

Saccharo-

polyspora rectivirgula

, bactéries Gram–), moisissures

(micromycètes dont

Absidia corymbifera

,

Eurotium

amstelodami

et différents types de

penicillium

)

Maladies des éleveurs d’oiseaux Déjections, sérum d’oiseaux (pigeons, poules, dindons, oies) Protéines aviaires

PHS des fromagers Moisissures des fromages Moisissures de type

penicillium

PHS des champignonnistes

(lycoperdose)

Compost des champignons, champignons eux-mêmes Bactéries (actinomycètes thermophiles), moisissures

(micromycètes), spores deschampignons

PHS des cribleurs de pommes

deterre

Moisissures présentes sur les pommes deterre Actinomycètes thermophiles,

Aspergillus

sp.

PHS des vignerons Moisissures du raisin (pourriture grise), araignée rouge

Botrytis cinerea, Panonychus ulmi

Bagassose Résidus moisis de canne à sucre Actinomycètes thermophiles

PHS des ouvriers du malt Orge moisie, houblon germé

Aspergillus fumigatus, Aspergillus clavatus

PHS au saucisson Fabrique de saucissons secs, de salamis, étiquetage des saucissons Moisissures de type

penicillium

PHS des travailleurs du bois Poussières de chêne et d’érable, deséquoia, moisissures sous l’écorce

dubois, dans les vieilles planches, dansla sciure

Moisissures

Stipatose Sparte (herbe de la famille des graminées entrant dans la composition

de paniers, cordes, ficelles, plâtre, produits et fibres denettoyage)

Moisissures (actinomycètes thermophiles,

micromycètes),

Stipatenacissima

PHS des mécaniciens Aérosols de liquide d’usinage desmétaux Mycobactéries

(Mycobacterium immunogenum,

Mycobacterium chelonae complex), Pseudomonas

fluorescens ?

PHS des travailleurs de l’industrie

chimique (ou de secteurs industriels

utilisateurs)

Industries (et utilisation) du plastique, laques, vernis, peintures,

mousses polyuréthanes, moulage en fonderie

Isocyanates, anhydrides trimélitiques, résines époxy-

diques

PHS des prothésistes dentaires Méthylmétacrylate

PSH non professionnelles

PHS aviaires domestiques Tourterelles, perruches, inséparables, perroquets, colombes,

canaris, pigeons

Protéines aviaires

PHS des humidificateurs

ouclimatiseurs

Système de climatisation et/ou d’humidification, ou système de

ventilation ou de chauffage par air pulsé, humidificateurs portables,

humidificateurs ultrasoniques, huile deradiateur soufflant

Moisissures (actinomycètes thermophiles,

micromycètes), bactéries, antigène aqueux

Fièvre d’été (au Japon) Poussières de maisons provenant destoitsou des sols

Trichosporon cutaneum, Trichosporon ovoides,

Trichosporon asahii, Cryptococcus albidus

PHS liées aux moisissures

domestiques

Moisissures se développant dans lespiècesd’eau, les habitations

humides, lorsdedégâts des eaux

Diverses moisissures

PHS des jacuzzi Moisissures se développant dans les canalisations des jacuzzi

Cladosporium cladosporioides, Mycobacterium avium

intracellulare

tant en milieu professionnel que domestique :

➤

agriculteur possédant un tracteur dont le

système de climatisation est contaminé par des

bactéries (piège avec une maladie du poumon de

fermier classique !) ;

➤

ouvriers saupoudrant des moisissures sur des

objets laqués pour les vieillir artificiellement (fabri-

cation artisanale de bibelots au Japon) ;

➤vignerons exposés à des moisissures de raisin ;

➤

ouvriers du liège (bûcherons ou ouvriers d’entre-

prises de fabrication de bouchons) développant des

PHS aux moisissures du liège (subérose) ;

➤

ouvriers du nettoyage à sec manipulant du tétra-

chloroéthylène ;

➤

musiciens utilisant des instruments à vent et

inhalant des moisissures développées dans les

anches, le bec ou le corps de l’instrument ;

➤

patient utilisant un ventilateur en pression

positive continue nocturne mis en place pour un

syndrome d’apnées du sommeil dont la tuyauterie

était contaminée par des moisissures ;

➤

patients au domicile desquels peuvent se déve-

lopper des moisissures inapparentes, par exemple

après un dégât des eaux provoquant le dévelop-

pement d’agents fongiques sous les linoléums ou

sous les parquets ;

➤

patiente utilisant un fer à repasser dont le réser-

voir d’eau était contaminé par des moisissures.

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 12 28/02/13 16:22

6

6

7

7

1

/

7

100%