Les symptômes non spécifiques de la transition

Les symptômes non spécifi ques

de la transition psychotique

M.-O. Krebs

Service hospitalo-universitaire, C’JAAD, Hôpital Sainte-Anne, UMR 894 INSERM Université Paris Descartes 75014 Paris, France

L’Encéphale (2011) 37, 10-14

© L’Encéphale, Paris, 2011. Tous droits réservés.

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep

Correspondance.

Adresse e-mail : [email protected] ; [email protected] (M.-O. Krebs).

Les signes prodomiques prépsychotiques

De nombreux signes prodromiques, précédant l’apparition

de la psychose, ont été décrits, de manière rétrospective.

Pour Edwards et McGorry, par exemple, on retrouve par

ordre de fréquence décroissante des diffi cultés de concen-

tration et d’attention, un échec scolaire, un manque

d’énergie et de motivation, une humeur dépressive, des

troubles du sommeil, une anxiété, un isolement ou repli sur

soi, une méfi ance, une détérioration du fonctionnement

social, une irritabilité.

D’autres signes prodromiques peuvent être retrouvés :

des troubles de la personnalité ; des abus d’alcool ou de

drogues ; des anomalies comportementales, en particulier

des prises de risque ; des signes pseudo-névrotiques ; des

changements cognitifs et affectifs subtils.

D’une façon générale, l’étude clinique des prodromes

permet de distinguer des indicateurs prodromiques pré-

coces, généralement non spécifi ques, et des indicateurs

prodromiques plus tardifs mais aussi plus spécifi ques, qui

revêtent la forme de symptômes psychotiques atténués

(Tableau 1).

Les symptômes de base

Huber a proposé d’individualiser des symptômes de base

(basic symptoms), qui peuvent être précocement détectés.

Ce sont des symptômes subjectifs, perçus en début d’évo-

La littérature internationale évoque généralement les

symptômes spécifi ques de la transition psychotique, à la

recherche de facteurs prédictifs, mais très peu les symp-

tômes non spécifi ques, qui sont souvent les signes d’appels.

La question de la transition psychotique s’inscrit naturelle-

ment dans une perspective évolutive, prenant en compte la

progression de la maladie. Les psychiatres d’adultes éva-

luent de manière rétrospective des éléments retrouvés plus

précocement dans la vie de sujets déjà situés dans un cadre

psychopathologique. À l’inverse, les psychiatres d’adoles-

cents doivent, face à des premiers signes parfois très dis-

crets, attribuer une valeur prédictive à un tableau clinique

qui peut être en partie non spécifi que : il s’agit soit d’étayer

un risque d’évolution péjorative, soit de l’éliminer malgré

quelques signes ou symptômes. Leur problématique est

alors plus probabiliste que catégorielle et diagnostique.

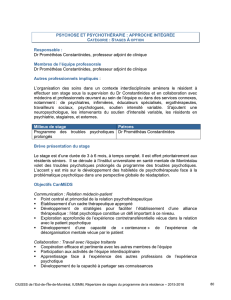

Dans l’optique probabiliste, on défi nit des états à très

haut risque de psychose (ou ultra-haut risque) sur la base

de symptômes cliniques potentiellement « prodro-

miques », succédant parfois à des états à « haut-risque »

combinant des facteurs de risque génétiques ou environ-

nementaux précoces (Fig. 1). Il a été bien établi que

l’évolution d’un trouble psychotique chronique est d’au-

tant meilleure qu’une intervention thérapeutique a eu

lieu dès le premier épisode. Ceci pourrait être encore plus

vrai pour les étapes préalables et l’on pourrait être en

mesure d’utiliser les capacités de résilience et de plasti-

cité cérébrale pour entraver l’évolution d’un trouble en

cours d’installation.

Les symptômes spécifi ques de la transition psychotique 11

ration des fonctions motrices, avec le sentiment d’être moins

habile qu’auparavant ; l’altération des sensations corpo-

relles ; l’altération des perceptions sensorielles ; l’altération

des fonctions autonomes ; enfi n, l’intolérance au stress, qui

peut conduire au déclenchement d’un épisode aigu. Un clas-

sement par ordre de fréquence de ces symptômes basiques

cognitifs a pu être proposé (Tableau 2).

Pour répondre à la question de la spécifi cité de ces symp-

tômes de base, une étude de Meng et al. [5] a comparé leur

fréquence d’une part dans une population d’adolescents

lution par le patient lui-même, avant la constitution d’une

psychose véritable [3]. Les perturbations en cause peuvent

être de nature cognitive, perceptive, affective, ou sociale.

Ces plaintes subjectives concernent ainsi l’affaiblissement

des fonctions cognitives, avec une altération des capacités à

se concentrer, à être attentif, à mémoriser ; l’altération de

leurs capacités à ressentir des émotions, pouvant aller de l’ir-

ritabilité, l’excitabilité, l’« impressionnabilité », jusqu’à

l’émoussement affectif ; la perte d’énergie (fatigue, état

d’épuisement soudain, hypersensibilité à tout effort) ; l’alté-

Détection précoce

des symptômes

de base

Détection précoce

des critères

« ultra-high-risk »

Phase

prodromique

« États mentaux à risque » : notion probabiliste

- Ultra-high risk : UHR = 40 % à 1 an

Philips et al, 2005

« Prodromes » : notion rétrospective = signes précédant

l’apparition d’un trouble psychotique ; signes annonciateurs

Intensité

et fréquence

des symptômes

psychotiques

positifs

Épisode

psychotique

aigu

Premiers

symptômes

prodromiques :

faible précision

pronostique

Symptômes

prodromiques

avec haute

précision pronostique

Figure 1 « Prodromes » vs « ét ats mentaux à risque ».

Tableau 1 Clinique des prodromes

Indicateurs prodromiques

précoces

(non spécifi ques)

Indicateurs prodromiques

tardifs

(symptômes atténués)

- Retrait social

- Détérioration

du fonctionnement

- Humeur dépressive

- Diminution

de la concentration

- Diminution

de la motivation

- Troubles du sommeil

- Anxiété

- Méfi ance

- Comportement étrange

- Diminution de l’hygiène

personnelle

- Affect inapproprié

- Discours vague

ou trop élaboré

- Discours circonstanciel

- Croyances bizarres

ou pensées magiques

- Expériences perceptives

inhabituelles

Tableau 2 Le « top 10 »

des symptômes basiques cognitifs

- Réactivité émotive accrue en réponse

à des événements quotidiens

- Perturbations de la mémoire à court terme

- Persévérance dans la pensée

- Diffi cultés de concentration

- Réactivité émotive accrue en réponse

à des interactions sociales courantes

- Tolérance altérée à travailler

sous la pression du temps

- Interférence dans la pensée

- Vision trouble

- Besoin diminué de contact avec autrui

- Capacité diminuée à communiquer

avec d’autres en présence d’un désir pour ces contacts

M.-O. Krebs12

ont été développés pour quantifi er cette symptomatolo-

gie : la CAARMS et la SIPS-SOPS. Dans ces échelles, la caté-

gorisation des sujets à haut risque repose sur la présence

des symptômes positifs, qui semblent les plus spécifi ques,

mais ces outils permettent d’évaluer des symptômes cou-

vrant l’ensemble de la psychopathologie (Tableau 3).

L’étude multicentrique NAPLS (North American Prodrome

Longitudinal Study) a testé la validité de la défi nition d’un

« syndrome prodromique à risque » de premier épisode psy-

chotique [6] en comparant diverses variables démogra-

phiques, symptomatiques, fonctionnelle, anamnestiques, ou

évolutives, parmi 5 groupes de sujets « prodromiques »,

contrôles, « demandeurs d’aide », « à risque familial de psy-

chose », « schizotypiques ». Les résultats montrent que les

sujets « prodromiques », ont, par rapport aux sujets

contrôles, une symptomatologie nettement plus marquée et

un fonctionnement altéré. Mais cette différence est moins

marquée entre les sujets prodromiques et les sujets « deman-

deurs d’aide » ; les sujets à haut risque familial ont un niveau

d’adaptation prémorbide aussi altéré ; et les sujets schizoty-

piques un fonctionnement et une symptomatologie au moins

aussi altérés, et même une adaptation prémorbide de nette-

ment moins bonne qualité (Tableau 4).

Les auteurs de cette étude plaident, avec de nombreux

autres, pour faire de l’existence de prodromes une catégo-

rie diagnostique, en particulier pour des raisons socio -

économiques (l’appartenance à une catégorie diagnostique

permet le remboursement des soins et le bénéfi ce d’un

soutien social). Ils soulignent que les patients du groupe

« prodromique à risque » se distinguent nettement des

sujets contrôles, ainsi que des sujets demandeurs d’aide et

suivis en psychiatrie pour un trouble psychotique (c’est-à-dire

remplissant les critères d’un premier épisode psychotique),

d’autre part dans une population d’adolescents suivi en psy-

chiatrie pour un trouble non-psychotique, et enfi n dans un

groupe contrôle d’adolescents représentatifs de la population

générale. Les résultats montrent que ces symptômes de base

sont retrouvés chez 30 % des adolescents de la population

générale, chez 81 % des adolescents suivis pour un trouble

psychiatrique non psychotiques, et chez 96 % des adolescents

suivis pour un premier épisode psychotique. On peut relever

que, dans cette étude, les symptômes les plus cognitifs sont

ceux qui permettent le mieux de faire la distinction entre

troubles psychotiques et troubles non-psychotiques.

Un travail réalisé dans l’unité de recherche de psycho-

pathologie de l’Hôpital Sainte-Anne [4] a utilisé la fl uence

verbale comme outil d’exploration des sujets à ultra-

haut-risque de psychose, vs des sujets demandeurs d’aide

psychologique mais qui ne sont pas à haut risque. Les

résultats montrent que les tâches de fl uence verbale

sémantique – et non celles de fl uence verbale phonolo-

gique – sont altérées chez les sujets à ultra haut risque.

Ceci est intéressant car les tâches de fl uence verbale sont

très aisées à réaliser, même en pratique clinique.

Mesure de la symptomatologie

des sujets à haut risque de psychose

Parallèlement à l’échelle de Bonn sur les symptômes de

base (Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms ou

BSABS), deux outils principaux, très proches l’un de l’autre,

Tableau 3 Liste des 28 items CAARMS 2006

1. Symptômes positifs

1.1. Troubles du contenu de la pensée

1.2. Idées non bizarres

1.3. Anomalies perceptuelles

1.4. Discours désorganisé

2. Changement cognitif Attention/Concentration

2.1. Expérience subjective*

2.2. Changements cognitifs observés

3. Perturbation émotionnelle

3.1. Perturbation émotionnelle subjective*

3.2. Émoussement de l’affect observé

3.3. Affect inapproprié observé

4. Symptômes négatifs

4.1. Alogie

4.2. Avolition/Apathie*

4.3. Anhédonie

5. Changement comportemental

5.1. Isolement social

5.2. Altération du fonctionnement

5.3. Comportements désorganisés/bizarres/stigmatisants

5.4. Comportement agressif/dangereux

6. Changements physiques/moteurs

6.1. Plaintes subjectives d’altération

du fonctionnement moteur*

6.2. Changements dans le fonctionnement moteur observés

ou rapportés par le tiers

6.3. Plaintes subjectives d’altération des fonctions

végétatives/autonomes*

6.4. Plaintes subjectives d’altération des sensations

corporelles*

7. Psychopathologie générale

7.1. Manie

7.2 Dépression

7.3. Intensions suicidaires et auto-mutilations

7.4 Changements d’humeur/labilité

7.5. Anxiété

7.6. Symptômes obsessionnels et compulsifs TOC

7.7. Symptômes dissociatifs

7.8. Diminution de la tolérance au stress habituel*

*symptômes de base de Muber

Les symptômes spécifi ques de la transition psychotique 13

La maturation pubertaire pourrait en soi perturber un

équilibre fragile. Les connaissances sur la maturation

cérébrale viennent compléter ces modèles de compréhen-

sion. Les évolutions de la substance grise durant l’adoles-

cence sont marquées chez le sujet sain, sur des régions

importantes quant à la symptomatologie psychotique,

comme le lobe temporal, le carrefour temporo-pariétal,

ou le cortex préfrontal [2] Par ailleurs, le nombre de

synapse varie nettement au cours du temps. Ces modifi ca-

tions se traduisent sur le plan fonctionnel par une modifi -

cation des balances motivationnelles et émotionnelles,

des modifi cations électrophysiologiques (traduisant en

particulier des troubles du sommeil), ainsi qu’une sensibi-

lité accrue aux indices environnementaux aversifs ou

appétitifs.

Conclusion

De nombreux travaux portent sur les symptômes de la

transition psychotique à l’adolescence, mais on manque

sans doute de données sur la description du processus nor-

mal de l’adolescence : l’adolescence n’est pas un état

pathologique, mais c’est une période critique, en termes

de développement, avec des retentissements fonctionnels

importants.

La vulnérabilité à la psychose est une condition favo-

risante mais non suffi sante au développement d’un

trouble psychotique : certains patients psychotiques

des sujets à haut risque familial, et que les jeunes patients

schizotypiques sont similaires à ce groupe « prodromique »

sur de nombreux items.

Cependant, les symptômes considérés comme « prépsy-

chotiques » ne sont pas nécessairement spécifi ques : ainsi,

près de 10 % des enfants de 7 ou 8 ans présentent des hal-

lucinations [1]. L’étude du devenir des troubles envahis-

sants du développement et de leur évolution vers une

schizophrénie peut également éclairer cette question : la

catégorie des MCDD (Multiple Complex Developpemental

Disorders) est par exemple une forme clinique particulière

évoluant dans fréquemment vers un premier épisode psy-

chotique.

Modèle de compréhension

physiopathologique

Le socle sur lequel se développe la psychose pourrait être un

ensemble d’anomalies développementales précoces

(troubles génétiques, infections virales, effets environne-

mentaux délétères…), conduisant à des anomalies céré-

brales, à la fois structurelles, biochimiques, et fonctionnelles.

Au fur et à mesure de l’évolution, apparaissent divers dys-

fonctionnements non-spécifi ques de la psychose : défi cits

cognitifs, symptômes affectifs, isolement social, échec sco-

laire… L’évolution vers la psychose se fait alors sous l’in-

fl uence d’événements précipitants (« triggers »), comme le

stress ou la consommation cannabique (Fig. 2).

Tableau 4 Comparaison/sujets prodromiques

Domaine (localisation des détails) Groupe de comparaison

CN CRA HRF TPS

Sévérité des symptômes positifs ↓↓ ↓ ↓↓ 0

Sévérité des symptômes négatifs ↓↓ ↓ …↑

Fonctionnement de base ↓↓ ↓ ↓↓ ↑

Adaptation avant l’apparition de la maladie ↓↓ 00↑↑

Co-morbidité affective ↓↓ ↓ …0

Co-morbidité d’un trouble de toxicomanie ↓↓ 000

Co-morbidité axe II ↓↓ 0…NA

Antécédents familiaux de psychose NA ↓NA ↑

Antécédents familiaux de maladie non psychotique ↓↓ ↓ ↓ 0

Conversion à la psychose ↓↓ ↓↓ ↓↓ 0

Note : ↓ ↓ indique un groupe de comparaison moins détérioré que les patients prodromiques sur toutes ou la plupart des mesures ; ↓ signifie

significativement moins détérioré sur certaines mesures ou numériquement moins détérioré sur la seule mesure du domaine ; 0 indique la non-

significativité sur toutes les mesures ou significativement plus détérioré sur certaines mesures mais significativement moins détérioré sur d’autres

ou numériquement similaire sur la seule mesure du domaine ; ↑ indique que le groupe de comparaison était significativement plus détérioré que

les patients prodromiques sur certaines mesures ou numériquement plus détérioré sur la seule mesure du domaine ; ↑ ↑ indique significativement

plus détérioré que les patients prodromiques sur toutes ou la plupart des mesures ;… signifie que les données étaient rares ; NA indique que les

groupes étaient différents des patients prodromiques par définition ; CN, comparaison normale ; CRA, comparaison en recherche d’assistance ;

HRF, haute risque familial ; TPS, trouble schizotypique de la personnalité.

M.-O. Krebs14

Références

[1] Bartels-Velthuis AA, Jenner JA, van de Willige G, et al. Preva-

lence and correlates of auditory vocal hallucinations in mid-

dle childhood. Br J Psychiatry 2010;196(1):41-6.

[2] Gogtay N, Thompson PM. Mapping gray matter development:

implications for typical development and vulnerability to psy-

chopathology. Brain Cogn 2010;72(1):6-15.

[3] Huber G, Gross G. The concept of basic symptoms in schizo-

phrenic and schizoaffective psychoses. Recenti Prog Med

1989;80(12):646-52.

[4] Magaud E, Kebir O, Gut A et al. Altered semantic but not pho-

nological verbal fluency in young help-seeking individuals with

ultra high risk of psychosis. Schizophr Res 2010;123(1):53-8.

[5] Meng H, Schimmelmann BG, Koch E et al. Basic symptoms in

the general population and in psychotic and non-psychotic

psychiatric adolescents. Schizophr Res 2009;111(1-3):32-8.

[6] Woods SW, Addington J, Cadenhead KS, et al. Validity of the

prodromal risk syndrome for first psychosis: findings from the

North American Prodrome Longitudinal Study. Schizophr Bull

2009;35(5):894-908.

n’ont aucun antécédent familial ni présenté de signes

prodromiques notables. Les désordres cognitifs et les

troubles du développement, facteurs prédictifs de la

transition psychotique, sont insuffi samment prédictifs du

risque de transition pour justifi er en soi une prise en

charge, mais plaident pour l’instauration de remédiation

cognitive spécifi que dès lors qu’ils s’accompagnent d’un

retentissement fonctionnel ou de détresse psycholo-

gique. Il reste nécessaire d’identifi er les biomarqueurs,

qu’ils soient biologiques, cognitifs, ou cérébraux (image-

rie cérébrale), pour progresser dans la connaissance de

l’adolescence et des déterminants de la transition psy-

chotique.

Confl its d’intérêts

M.-O. Krebs : aucun.

Symptômes non spécifiques et/ou négatifs

== Symptômes spécifiques

Durée

de 2 à 5 ans

Durée

de 6 à 12 mois

Phase

prémorbide

- Parler et marcher

- Relations avec les autres

- Problèmes précoces

et inattenudus à l’école

- Signes neurologiques légers

Étapes de développement

normal éventuellement retardées

ou non atteint :

Début d’addiction

à la drogue :

Début de la phase

prodromale :

Ultra-high-risk

(UHR)

Premier

traitement

Facteurs de rique

de développement de la psychose :

Durée de la phase

prodromaique sans traitement

Durée de la phase

psychotique sans traitement

Durée de la phase sans traitement

- principalement

le cannabis

- symptômes affectifs

- symptômes cognitifs

- symptômes négatifs

- prédisposition génétique

- complications liées à la grossesse

- complications à la naissance

Déclin fonctionnel :

- problème à l’école,

d’éducation ou au travail

- problèmes avec la familles,

les amis, etc.

- autres conséquences :

tentatives de suicide, aggressivité,

comportement déviant

Figure 2 Modèle de développement de psychose.

1

/

5

100%