L Traitements médicaux des cancers féminins et sexualité

410 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009

DOSSIER THÉMATIQUE

Sexualité et cancers féminins

Traitements médicaux

des cancers féminins

et sexualité

Sexual functioning and cancer in women

P. Cottu 1

1

Département d’oncologie médicale,

Institut Curie, Paris.

L

a question de la qualité de vie après un cancer du

sein s’est considérablement développée depuis

une trentaine d’années. La revue de la littérature

récente parue dans le Journal of Experimental and

Clinical Cancer Research, couvrant les années 1974-

2007, a retenu 606 références pertinentes et a

montré, en parallèle, le nombre croissant de cita-

tions portant sur le sujet (1). Les années 1970 ont

permis de mettre au point et d’utiliser les premiers

outils de qualité de vie, et les années 1980-1990

ont vu le développement des échelles spécifiques

et leur validation dans différentes langues. Plus

récemment, de nombreuses échelles consacrées

au cancer du sein ont été développées et validées

(2), dont certaines sont dédiées au fonctionnement

sexuel, parfois même accessibles en ligne (www.

fsfiquestionnaire.com) [tableau I] (3).

Les cancers spécifiques de la femme concernent par

définition les organes sexuels féminins, primaires

ou secondaires. Les traitements anticancéreux mis

en œuvre s’adressent à ces mêmes organes, soit

directement – comme les traitements locorégionaux

(chirurgie et radiothérapie) –, soit indirectement par

l’action pharmacologique d’agents médicamenteux

anticancéreux. Nous examinons dans cet article les

effets indésirables d’ordre sexuel attribuables, au

moins en partie, aux traitements médicaux anti-

cancéreux.

Chimiothérapie

Sur le plan physiopathologique, il est difficile de

distinguer véritablement les effets de la chimio-

thérapie conventionnelle de ceux des traitements

hormonaux, en particulier des inhibiteurs de l’aro-

matase (IA) ou de la suppression ovarienne (4). La

ménopause induite peut être un marqueur clinique

de ces effets, et la probabilité de sa survenue est

directement liée aux traitements donnés et à l’âge

de la patiente (figure) [5, 6]. La chimiothérapie est

connue pour ses effets neuro-cognitifs (le chemo-

brain), muqueux, musculaires et endocriniens plus

ou moins intriqués. L’hypo-estrogénie secondaire

aux traitements hormonaux accompagne et majore

ces effets. Deux conséquences majeures sur le

fonctionnement sexuel sont ainsi identifiées : les

dyspareunies, associées à la sécheresse et l’atro-

phie vaginales, à la crainte de la pénétration et à

la méconnaissance des moyens thérapeutiques ; la

baisse du désir, elle-même liée aux dyspareunies, à la

crainte de la douleur, aux traitements concomitants,

à la dépression, à la crainte de perte de séduction, à

la perte de l’excitation (mammaire) et aux pensées

parasites liées au cancer (6).

Tableau I. Female sexual function index : un score est attribué pour chaque item, générant un

score global de la qualité de la fonction sexuelle.

Domaine Nombre

d’items

Score Minimum Maximum

Désir 2 1-5 2 10

Excitation 4 0-5 0 20

Lubrification 4 0-5 0 20

Orgasme 3 0-5 0 15

Satisfaction 3 0 (ou 1) à 5 2 15

Douleur 3 0-5 0 15

0,6

0,8

25 30 35

Chimiothérapie + hormonothérapie

Chimiothérapie seule

Hormonothérapie seule

Pas de traitement systémique

40 Âge

Probabilité

45 50 55

0,4

0,2

0,0

Figure. Probabilité de ménopause en fonction de l’âge et des traitements (5).

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009 | 411

Résumé

La prise en charge des cancers de la femme se conçoit désormais de manière globale. Les questionnaires

de qualité de vie développés depuis plus de 20 ans ont permis d’isoler ses différents paramètres, et en

particulier la sexualité. Nous revoyons ici l’impact sur la sexualité des traitements médicaux des cancers.

Mots-clés

Cancer féminin

Sexualité

Highlights

The care for cancers in women

must be now conceived as a

global approach. Quality of life

evaluation has now become

paramount in cancer therapy.

Among the parameters defining

the quality of life, sexual func-

tioning has been specifically

evaluated. We propose here a

review of the impact of medical

treatments of cancer in women

on sexual functioning.

Keywords

Women cancer

Sexual functioning

Dans la revue citée, A. Montazeri souligne qu’après

chimiothérapie adjuvante la plupart des patientes

récupèrent l’ensemble de leurs paramètres initiaux

de qualité de vie, sauf dans deux domaines : les

phénomènes vasomoteurs et la sexualité (1). Une

autre revue récente, reprenant 11 études portant

sur des patientes ayant reçu une chimiothérapie

adjuvante, confirme cette altération significative de

la sexualité sur plusieurs paramètres tels la libido,

les dyspareunies, la sécheresse vaginale, l’image du

corps et l’intérêt (tableau II) [7]. Cependant, aucune

altération ne peut être attribuée spécifiquement à la

chimiothérapie chez ces patientes, toutes opérées, et

dont la plupart ont aussi reçu une hormonothérapie.

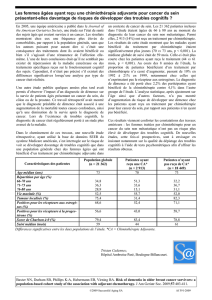

Tableau II. Sexualité et chimiothérapie (7).

Auteur n Méthode Conclusion

Young

67 Questionnaire dédié Libido, dyspareunies, sécheresse vaginale, orgasme

Ganz

139 Questionnaire santé long terme Troubles sexuels persistants

Ganz

864 Questionnaire dédié Dysfonction sexuelle plus marquée

Lindley

86 Questionnaire général Dyspareunies, sécheresse vaginale, dysfonction sexuelle

Dorval

124 Questionnaire téléphone + contrôles Moins de satisfaction sexuelle

Spencer

223 Questionnaire général Sentiment d’être moins séduisante et désirable

Ganz

472 + 662 Questionnaire dédié Sécheresse vaginale, image du corps, ménopause induite

Mortimer

57 Questionnaire dédié Dyspareunies, sécheresse vaginale

Bergland

294 Questionnaire dédié Dysfonction sexuelle

Wilmoth

18 Interview Vieillissement, diminution des sensations sexuelles

(excitation, seins), sécheresse vaginale

Ganz

558 Questionnaire général Problèmes sexuels, manque d’intérêt

412 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009

Traitements médicaux des cancers féminins et sexualité

DOSSIER THÉMATIQUE

Sexualité et cancers féminins

C’est l’approche tentée par S.R. Burwell et al. chez

209 patientes de moins de 50 ans, sexuellement

actives, dont seulement 28 % avaient reçu un traite-

ment hormonal (8). Les patientes étaient soumises

à un questionnaire rétrospectif tentant d’établir leur

fonctionnement sexuel avant le diagnostic, puis à

un questionnaire 6 semaines, 6 mois et 1 an après

l’intervention. Une chimiothérapie avait été admi-

nistrée à 56 % d’entre elles. Une détérioration nette

de la fonction sexuelle a été observée à 6 semaines

et à 6 mois, sur les quatre principaux paramètres

retenus (intérêt, excitation, relaxation et orgasme).

À 1 an, on observe une tendance nette à la récupé-

ration. L’analyse multivariée des facteurs associés

à ces variations du fonctionnement sexuel donne

deux enseignements majeurs. En premier lieu, les

éléments très personnels, comme le fonctionne-

ment avant le diagnostic, l’état général physique et

social, et la perception de sa propre séduction sont

fondamentaux. Parallèlement, la chimiothérapie

est un cofacteur puissant d’altération de la fonction

sexuelle, mais très bref et essentiellement pertinent

pendant les 6 premiers mois. Après 6 mois, l’effet

propre de la chimiothérapie a disparu. Une étude

plus récente menée par l’équipe du Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center (New York) et portant sur

92 patientes a tenté de différencier les effets respec-

tifs des différents traitements sur la sexualité (9).

Plus de 80 % des patientes de cette étude disaient

éprouver une forme ou une autre de dysfonction

sexuelle, mais, en définitive, la part attribuable à la

chimiothérapie reste là encore assez floue, avec des

niveaux identiques de gêne sexuelle sévère en cas de

chimiothérapie (48 %) et d’hormonothérapie (46 %).

Hormonothérapie

L’effet spécifique de la chimiothérapie est donc assez

difficile à isoler, et il se confond certainement avec

les effets endocriniens, ainsi qu’avec les effets des

traitements hormonaux, eux-mêmes fréquemment

associés à la chimiothérapie.

Le tamoxifène reste l’un des traitements hormo-

naux les plus prescrits. Nous disposons d’une expé-

rience originale dans l’indication de “prévention” des

cancers du sein reconnue aux États-Unis à la suite

des essais du NSABP P-1 et P-2 : c’est la seule situa-

tion où le tamoxifène a été administré à des femmes

saines, ne subissant pas en parallèle les autres traite-

ments du cancer du sein. Malheureusement, peu de

données sont disponibles, et les effets vasomoteurs,

plus que sexuels, sont au premier plan des effets

indésirables (4). De manière intéressante, l’essai P-2

rapporte un plus grand nombre de dyspareunies sous

raloxifène. Chez les patientes traitées pour un cancer

du sein par tamoxifène, sans chimiothérapie, peu

d’effets indésirables sexuels sont observés, mais les

cohortes sont anciennes et les outils anciens. Aucune

donnée fiable n’est disponible pour le fulvestrant.

Les récentes études randomisées comparant tamoxi-

fène et IA, conduites avec des études ancillaires de

qualité de vie, sont plus riches d’enseignements.

Trois situations cliniques ont été étudiées avec les

IA et ont apporté des données complémentaires.

Premièrement, les IA ont été comparés au tamoxi-

fène chez des patientes n’ayant pratiquement pas

reçu de chimiothérapie. Au sein de l’étude ATAC

(anastrozole versus tamoxifène), plus de 1 000 des

9 000 patientes incluses ont participé à l’étude de

qualité de vie (10). Au sein de l’étude TEAM (exémes-

tane versus tamoxifène), plus de 700 patientes (soit

28 %) ont participé à l’étude de qualité de vie (11).

Malgré des méthodes d’évaluation et de calcul diffé-

rentes, ces deux études arrivent à une conclusion

similaire : les IA altèrent significativement plus la

fonction sexuelle que le tamoxifène. Cette altération

perdure après 2 ans de traitement pour les patientes

sous exémestane. Elle est, par ailleurs, spécifique :

les scores endocriniens et la qualité de vie globale

ne sont pas différents entre anastrozole et tamoxi-

fène. Ces éléments sont confirmés chez la femme

présentant un cancer du sein avancé (12).

Deuxièmement, les IA, notamment l’exémestane,

ont été testés après 2-3 ans de tamoxifène au sein

de l’étude IES (13). Chez les patientes ayant reçu du

tamoxifène pendant au moins 2 ans, et n’ayant pas

rechuté, les scores de qualité de vie globaux après

cancer du sein (échelle FACT-B) et les scores endo-

criniens ne sont pas différents entre exémestane et

tamoxifène. De même, l’évaluation spécifique de la

fonction sexuelle ne montre pas de différence (14),

au contraire de la comparaison frontale précédem-

ment évoquée (11). Seules les pertes vaginales restent

significativement plus fréquentes avec le tamoxifène.

Enfin, l’étude MA17 a comparé placebo et létrozole

après 5 ans de tamoxifène (15). Aucune différence

significative de qualité de vie entre les deux groupes

n’a été observée. Le létrozole induisait significati-

vement plus de troubles physiques, vasomoteurs

et sexuels (16). L’analyse spécifique des troubles

sexuels mettait en avant essentiellement les compli-

cations physiques (bouffées de chaleur, douleurs et

sécheresse vaginale), mais sans modification de la

peur du regard de l’autre ou du désir (questionnaire

MENQOL) [16].

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009 | 413

DOSSIER THÉMATIQUE

Thérapies ciblées

Les effets sexuels des thérapies ciblées sont

encore mal connus chez la femme. Le trastuzumab

(Herceptin®) et le bévacizumab (Avastin®) n’exer-

cent aucun effet endocrinien et ne sont pas

supposés majorer d’éventuels troubles liés aux

traitements associés. Les inhibiteurs de tyrosine

kinase, comme le lapatinib (Tyverb®), ont des effets

indésirables cutanéo-muqueux, qui sont en cours

d’évaluation. Une étude, portant sur 35 patients

traités pour cancer du rein par sorafénib, suni-

tinib, temsirolimus ou évérolimus a également

montré des effets sexuels des thérapies ciblées

chez l’homme (17). Plusieurs paramètres sont

altérés : le désir, l’orgasme, l’érection et la satis-

faction globale. Nul doute qu’il faudra élargir à ces

thérapies l’évaluation de la sexualité.

Conclusion

La sexualité après cancer mammaire ou gynéco-

logique est fortement perturbée. De nombreuses

études menées au moyen d’échelles d’évaluation

multiples montrent qu’au moins 20 à 40 % des

patientes sont concernées par cette altération spéci-

fique de la qualité de vie. Spécifiquement, les effets

sexuels de la chimiothérapie sont constants mais

semblent réversibles, et les effets du tamoxifène sont

inconstants et surtout d’ordre vasomoteur. Les IA

semblent particulièrement invalidants sur ce point,

mais avec une durabilité qui reste encore à préciser.

Les équipes de cancérologie doivent compter des

spécialistes et proposer des documents d’information

permettant de faire prendre conscience aux médecins,

aux soignants… et aux patientes de la réalité de ce

problème et de la nécessité de sa prise en charge. ■

1. Montazeri A. Health-related quality of life in breast cancer

patients: a bibliographic review of the literature from 1974

to 2007. J Exp Clin Cancer Res 2008;27:32.

2. Atkins L, Fallowfield LJ. Fallowfield’s Sexual Activity

Questionnaire in women with without and at risk of cancer.

Menopause Int 2007;13:103-9.

3. Rosen R, Brown C, Heiman J et al. The Female Sexual Func-

tion Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument

for the assessment of female sexual function. J Sex Marital

Ther 2000;26:191-208.

4. Buijs C, de Vries EG, Mourits MJ, Willemse PH. The

influence of endocrine treatments for breast cancer

on health-related quality of life. Cancer Treat Rev

2008;34:640-55.

5. Goodwin PJ, Ennis M, Pritchard KI et al. Risk of menopause

during the first year after breast cancer diagnosis. J Clin

Oncol 1999;17:2365-70.

6. Schover LR. Premature ovarian failure and its conse-

quences: vasomotor symptoms, sexuality, and fertility.

J Clin Oncol 2008;26:753-8.

7. Knobf MT. The influence of endocrine effects of adjuvant

therapy on quality of life outcomes in younger breast cancer

survivors. Oncologist 2006;11:96-110.

8. Burwell SR, Case LD, Kaelin C, Avis NE. Sexual problems

in younger women after breast cancer surgery. J Clin Oncol

2006;24:2815-21.

9. Goldfarb SB, Dickler M, Sit L et al. Sexual dysfunction in

women with breast cancer: prevalence and severity. J Clin

Oncol 2009;27(Suppl. 15): abstract 9558.

10. Fallowfield L, Cella D, Cuzick J et al. Quality of life of

postmenopausal women in the Arimidex, Tamoxifen, Alone

or in Combination (ATAC) Adjuvant Breast Cancer Trial.

J Clin Oncol 2004;22:4261-71.

11. Van Nes JGH, Voskvil DW, Van Leeuwen FE et al. Quality

of life in relation to hormonal treatment of postmenopausal

women in the Dutch Tamoxifen Exemestane Adjuvant

Multicentre (TEAM) trial. Cancer Res 2009;69(Suppl.):

abstract 21.

12. Morales L, Neven P, Timmerman D et al. Acute effects

of tamoxifen and third-generation aromatase inhibitors on

menopausal symptoms of breast cancer patients. Anticancer

Drugs 2004;15:753-60.

13. Coombes RC, Hall E, Gibson LJ et al. A randomized trial

of exemestane after two to three years of tamoxifen therapy

in postmenopausal women with primary breast cancer.

N Engl J Med 2004;350:1081-92.

14. Fallowfield LJ, Bliss JM, Porter LS et al. Quality of life

in the intergroup exemestane study: a randomized trial of

exemestane versus continued tamoxifen after 2 to 3 years

of tamoxifen in postmenopausal women with primary breast

cancer. J Clin Oncol 2006;24:910-7.

15. Goss PE, Ingle JN, Martino S et al. Randomized trial of

letrozole following tamoxifen as extended adjuvant therapy

in receptor-positive breast cancer: updated findings from

NCIC CTG MA.17. J Natl Cancer Inst 2005;97:1262-71.

16. Whelan TJ, Goss PE, Ingle JN et al. Assessment of quality

of life in MA.17: a randomized, placebo-controlled trial of

letrozole after 5 years of tamoxifen in postmenopausal

women. J Clin Oncol 2005;23:6931-40.

17. Bessede T et al. ASCO GU 2009: abstract 516.

Références bibliographiques

1

/

4

100%