Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire...

Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire...

Depuis plus de 20 ans, vous avez fré-

quenté de nombreux hôpitaux. Vous

souvenez-vous du premier regard

que vous portez sur les soignants ?

Philippe Pozzo di Borgo : Mon

épouse et moi-même n’avions ja-

mais mis les pieds dans un hôpi-

tal pour y être soignés. Le premier

contact se fait dans le privé, quand

Béatrice fait une fausse couche.

Pour nous, c’était important. Pour

le personnel soignant, c’était ba-

nal. Au second accident, nous

avions le sentiment que personne

ne prenait en compte notre dé-

tresse. Tout de suite, nous avons

senti un problème d’orientation.

Une grossesse, c’est normal quand

cela se passe bien. Sinon, tout est

cloisonné et, en service obsté-

trique, on ne va pas au-delà du

problème gynécologique et on ne

cherche pas plus loin si les tests

sont satisfaisants. Et puis, on fait

confiance aux médecins... malgré

la détresse physique et psycholo-

gique et le constat d’échec res-

sentis devant un enfant mort-né.

Nous avons souffert du manque

de tact en ces circonstances.

Vous faites ensuite l’expérience de

l’hospitalisation aux États-Unis, pour

les mêmes raisons.

P.PdB. : Rien à voir avec le sys-

tème français. Du moment que

l’on payait, on entrait dans le rap-

port client-soignant, avec tout ce

que cela comporte d’agréable,

même si ces rapports étaient un

peu trop “sucrés” à mon goût. Le

professionnalisme est poussé jus-

qu’aux limites. Cependant, tout

est fondé sur l’argent. Il vaut

mieux être un privilégié ! Mais,

quand ils n’ont pas compris les

échecs, ils ont voulu savoir. En ef-

fet, c’est aux États-Unis que l’on

a trouvé que tous les malheurs de

Béatrice avaient pour origine un

cancer de la moelle osseuse, très

rare, connu sous le nom de ma-

ladie de Vaquez.

Revenus en France, vous conduisez

de nouveau Béatrice à l’hôpital,

public cette fois.

P.PdB. : Une embolie pulmonaire a

nécessité une hospitalisation en ré-

animation cardiaque. Béatrice passe

un an en service de cardiologie où

on l’opère pour poser un clip-cave.

Vous parlez d’une entrée dans des

années de souffrance...

P. PdB. : C’était la descente aux en-

fers. Même si la malade accepte

son état sans se plaindre, et c’était

le cas pour Béatrice, elle subit une

solitude terrible parce qu’elle est

placée en dehors de sa maladie, car

on ne lui explique rien. Et que dire

de l’accompagnant, de la famille,

désemparé de voir souffrir quel-

qu’un de proche, et de cette igno-

rance dans laquelle on les tient

sous prétexte “qu’on ne sait pas”.

On est affolé par l’environnement,

désemparé d’entendre tous ces

“bips”, les soignants qui entrent et

sortent sans beaucoup de respect,

les médecins qui réduisent l’iden-

tité du malade à son numéro de lit.

Sans parler des réveils à l’aurore et

des repas du soir à l’heure du goû-

ter. On peut comprendre qu’il est

difficile d’organiser le planning

pour le personnel, mais enfin,

quand il y a de la grande souf-

france, un mourant à côté !

Vous faites alors l’expérience du long

séjour.

P.PdB. : A la suite de son opération

cardiaque, Béatrice est hospitalisée

en moyenne 6 mois par an. Le long

séjour change le relationnel.

Se tissent alors des rapports ambi-

gus, contradictoires, avec les soi-

gnants. On est à la merci d’un pou-

voir médical sans partage. “Ils”

savent, on ne sait rien, alors qu’“ils”

ne savent pas non plus puisque l’on

comprend bien qu’“ils” cherchent,

qu’“ils” expérimentent même. On

sent que tous se murent dans le si-

lence pour ne pas avouer leur im-

puissance et l’on devine même la

réprobation des infirmiers qui n’ont

pas le pouvoir d’informer, pas le

droit de douter de l’opportunité du

traitement, mais le devoir de s’in-

cliner devant une décision prise par

le “patron”. Or, les infirmières sont

plus sensibles à ce qui se passe réel-

lement, même si elles n’ont pas tou-

jours le temps. Ne pas comprendre

ce qui se passe plonge la famille

dans un désarroi total.

Ce qui adoucissait le séjour, c’est

l’indulgence du personnel qui

acceptait quelques dérogations,

comme celle de me permettre de

rester après l’heure des visites. Je

ne pouvais faire autrement à cause

de mon travail et de la solitude de

Béatrice qui était immense. Le ma-

lade est toujours seul face à sa ma-

ladie. Cette solitude le fragilise et

il sait très vite qu’il est limité par

son état de dépendance.

Vous aviez des médecins dans votre

famille ?

P. PdB. : En long séjour, le malade

et sa famille doivent apprendre

les règles de fonctionnement de

l’hôpital. Ils doivent faire preuve de

souplesse, voire de séduction, pour

apaiser les tensions, instaurer un re-

lationnel convivial. Cela se fait len-

tement. Quand les médecins de

notre famille arrivaient, ils voulaient

en savoir davantage, ne com-

Jusqu’à son accident, qui l’a rendu tétraplégique,

Philippe Pozzo di Borgo était un “homme dans le

monde”, un privilégié. Mais Béatrice était malade. Dans

un livre*, il fait part de ses douleurs mais aussi de son

appétit de vivre et d’aimer. Témoignage d’une longue

errance à travers des services hospitaliers.

●●●

Paroles de patient

5

Professions Santé Infirmier Infirmière - No33-34 - janvier-février 2002

prenaient pas les soins et pou-

vaient, par leur agressivité, réduire

à néant, en quelques minutes, le cli-

mat de confiance que nous avions

instauré avec les équipes soignantes.

Vous insistez beaucoup sur ce

manque d’information qui apparaît

comme une angoisse supplémentaire.

P.PdB. : C’est peu de le dire. Les ma-

lades devraient avoir accès au dos-

sier médical. Il faut les responsabi-

liser. De toute façon, quand un

malade veut savoir, il sait. Il de-

mande simplement qu’on l’aide à

comprendre ce qui se passe. Et s’il

a peur de savoir, il ne demande rien.

Par exemple, quand le chirurgien a

opéré mon épouse, il nous a bien

montré la nécessité de le faire de-

vant la gravité du risque d’embolies

à répétition. Mais nous n’étions pas

informés de tous les effets secon-

daires de l’opération, c’est-à-dire

des ulcères atroces qui saignaient

tout le temps. Or, lui le savait. Si

nous avions été informés, nous au-

rions réfléchi et certainement suivi

ses recommandations car, en toute

connaissance de cause, on accepte

mieux ce qui ce passe, même le

pire. Ces ulcères qui atteignaient

aussi Béatrice dans l’esthétique de

son corps étaient paradoxalement

plus insupportables que son can-

cer. Et ces soins très douloureux

avec le scalpel étaient vécus par

nous comme une véritable “char-

cuterie”. Là encore, ces actes si

naturels pour les soignants sont res-

sentis comme très cruels par les pa-

tients. Heureusement, quand nous

sommes retournés chez nous, les

infirmières qui soignaient à domi-

cile montraient une compétence et

une humanité hors pair. Elles ai-

daient même Béatrice dans son

souci de rester belle. Et quel soula-

gement d’être dans son environne-

ment familial, hors de l’hôpital !

Votre épouse est ensuite allée en ser-

vice de cancérologie.

P. PdB. : Ce sont des services très

durs. L’équipe du centre de trans-

fusion sanguine était formidable,

tant dans l’accueil que dans l’atten-

tion au malade et à la famille de ce-

lui-ci. Puis, il y a eu la bulle stérile

où a été placée mon épouse après

une septicémie. Malgré la compé-

tence des soignants, il est dur de

faire barrière aux infections noso-

comiales quand la structure du ser-

vice est vouée à la démolition (on

ne le sait qu’après bien sûr) et que

la rivalité des services s’exerce en

taux de réussites. Il faut rappeler

que ce cancer était rare et suscitait

la curiosité des chercheurs.

Entre temps, vous aviez eu votre

accident de parapente.

P. PdB. : J’étais tétraplégique depuis

trois ans. Je ne me souviens pas

d’avoir souffert dans l’accident. J’ai

été longtemps dans le coma et

maintenu en coma artificiel pen-

dant un mois. Je regrette la bruta-

lité de l’annonce du diagnostic à

ma famille, en bref : “Il a une

chance sur cinq de s’en sortir”. Il

y a aussi l’incompréhension de

certains chirurgiens qui acceptent

mal que l’entourage reste pour

parler au patient. Pourtant, si je ne

me souviens de rien, je suis sûr

que les paroles aident le comateux.

Comme toutes les personnes ali-

tées, j’ai fait l’expérience des es-

carres. C’est horrible. Là encore, le

malade est dépendant de la qua-

lité des soins. Je n’en ai pas eu dans

le service de réanimation, car il y

avait les massages fréquents et

aussi une alimentation adaptée.

J’ai eu des escarres en quelques

jours dès que j’ai changé de ser-

vice. J’ai pu constater les consé-

quences du manque de personnel

et de changement de régime ali-

mentaire. Résultat : intervention

chirurgicale pénible.

En centre de rééducation, vous

avez fait l’expérience de la vie en

communauté.

P.PdB. : Dans le centre de Bretagne

qui m’a accueilli, les soignants sont

formidables, pleins d’humanité et

d’indulgence. Ils m’ont réappris à

vivre. C’est une ambiance très

étrange. On se croirait dans le ro-

man de Thomas Mann La mon-

tagne magique. Il y a des pleurs mais

aussi des rires. Il y a beaucoup de

jeunes et l’on apprend à penser aux

autres. Il y a des drames humains,

beaucoup de solitude après un

handicap. Des familles qui se bri-

sent, qui ne reconnaissent plus le

démuni. Des amitiés aussi, des

amours parfois. Ce qui est formi-

dable, c’est que l’on nous considère

comme des êtres normaux, que

l’on accepte nos faiblesses, nos fa-

çons personnelles de nous en sor-

tir. Une chose importante : l’aide

d’un psychologue et d’un sexo-

logue. Ce qui rassure certains pa-

ralysés qui désespéraient sans oser

parler. Quand les soignants savent

nous mettre en confiance, on peut

enfin admettre le handicap, la dé-

pendance. Quand on peut pleurer

en face d’une infirmière, on ressent

alors un sentiment de partage et on

se met à espérer.

Avez-vous pensé à mourir ?

P.PdB. : J’ai essayé au début, à l’hô-

pital, mais, pour un tétraplégique,

c’est difficile. Il me reste des choses

à faire avant. Il faut passer le relais

à mes enfants. Je cultive l’espérance

transmise par mon épouse. Au-

jourd’hui, ce qui me gêne, ce sont

mes douleurs qui brûlent mon

corps inerte et que même la mor-

phine ne soulage pas. Heureuse-

ment, je suis un privilégié et je suis

entouré. Les infirmières sont cha-

leureuses et savent écouter. Ces in-

firmières, je les ai haïes quelquefois.

Mais je mesure aujourd’hui la dif-

ficulté d’exercer. Ce sont les soi-

gnants qui nous retiennent à la vie

quand on est aussi dépendant. On

ne peut les décevoir. Je me de-

mande si les infirmières se rendent

compte combien chaque regard,

chaque parole peuvent engendrer

l’espoir et l’envie de se battre.

Propos recueillis par

Andrée-Lucie Pissondes

*Le second souffle, Bayard, Paris, 2001,

192 p.

6

●●●

Professions Santé Infirmier Infirmière - No33-34 - janvier-février 2002

1

/

2

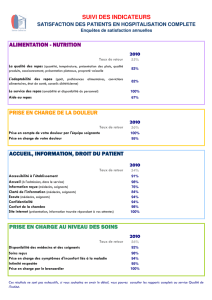

100%