Lire l'article complet

Interactions médico-chirurgicales

et pneumologie : la 3eJournée

de pathologie thoracique de l’Hôtel-Dieu

Interactions between medical and surgical care in respiratory

medicine : 3rd Respiratory Meeting of “Hôtel-Dieu”

●

C. Lorut*

N

ous remercions à nouveau le comité d’organisa-

tion (Antoine Achkar, Gérard Huchon, Antoine

Rabbat, Jean-François Régnard, Nicolas Roche) et

les partenaires de l’industrie pharmaceutique pour cette 3eJour-

née de pathologie thoracique de l’Hôtel-Dieu. Les thèmes abor-

dés étaient répartis en quatre sessions :

– manifestations respiratoires du reflux gastro-œsophagien (phy-

siopathologie et méthodes diagnostiques, manifestations respi-

ratoires, traitement chirurgical) ;

– pneumopathies interstitielles diffuses chroniques non infec-

tieuses (classification, traitement médical, place de la biopsie

chirurgicale, transplantation) ;

– chirurgie des métastases (processus métastatique, indications

et résultats, intérêt de l’expression du Thyroid Transcription

Factor-1 [TTF1]) ;

– actualité en pathologie thoracique (antibioprophylaxie en chi-

rurgie thoracique, facteurs de gravité des pneumopathies post-

opératoires, paralysies récurrentielles).

PHYSIOPATHOLOGIE DU REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN

ET MÉTHODES D’EXPLORATION

d’après le résumé de M. Gaudric

(service d’hépato-gastro-entérologie, hôpital Cochin, Paris)

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est un phénomène phy-

siologique. Ses manifestations cliniques sont fréquentes et sou-

vent banales, et seuls quelques patients consultent pour des

symptômes pouvant être rapportés à un reflux pathologique. Le

sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) représente la princi-

pale barrière contre le reflux. C’est une zone de haute pression

permanente qui ne se relâche que brièvement (< 10 secondes)

lors de la déglutition, permettant le passage du bol alimentaire

poussé par une onde de contraction œsophagienne vers la

lumière gastrique.

Le reflux peut survenir dans trois circonstances :

– en cas de relaxation transitoire et spontanée de l’œsophage

(90 à 100 % des reflux chez le sujet normal et deux tiers des reflux

pathologiques) ;

– en cas d’hypotonie ou incompétence du SIO, plus fré-

quente lorsqu’il existe une œsophagite peptique associée.

Il s’agit là de la cause du reflux chez les patients atteints de

sclérodermie ;

– en cas de perte de l’anatomie normale de la jonction œsogas-

trique : la hernie hiatale favorise le reflux par des relaxations

spontanées du SIO plus fréquentes, la diminution du tonus du

SIO par l’absence de pince diaphragmatique et la présence de

liquide acide de stase.

Les principales méthodes d’exploration sont :

– la fibroscopie (dont la sensibilité est faible, mais qui est

utile pour détecter les complications du reflux : œsophagite et

sténose peptiques, endobrachyœsophage ou œsophage de

Barrett) ;

– la pHmétrie des 24 heures (qui est la méthode de référence).

On considère qu’il y a un reflux acide lorsque le pH chute au-

COMPTE-RENDU DE CONGRÈS

203

La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no5 - septembre-octobre 2003

* Service de pneumologie et réanimation, hôpital de l’Hôtel-Dieu, Paris.

Thèmes pour cette année 2003 : Manifestations respiratoires du reflux gastro-œsophagien - Pneumopathies interstitielles

diffuses chroniques non infectieuses - Chirurgie des métastases pulmonaires - Actualités en pathologie thoracique.

Topics: Respiratory manifestations of gastro-oesophagal reflux - Non infectious diffuses interstitial pneumoniae - Surgery

of pulmonary metastasis - Update in respiratory medicine.

*PNEUMO 5/2003 20/11/03 11:25 Page 203

dessous de 4 pendant au moins 10 secondes. La manométrie, le

transit œsophagien gastroduodénal et la scintigraphie gastro-œso-

phagienne ont une sensibilité et une spécificité faibles et sont en

pratique peu utilisés. Certains auteurs préconisent également un

test thérapeutique aux inhibiteurs de la pompe à protons à forte

dose en évaluant son impact sur les symptômes du patient.

REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN,

ASTHME ET AUTRES MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES

d’après le résumé de N. Roche

(service de pneumologie et réanimation, Hôtel-Dieu, Paris)

Plusieurs arguments épidémiologiques, physiopathologiques

et cliniques suggèrent que l’asthme et le RGO sont associés.

Cependant, une grande partie des études sur le lien épidémio-

logique entre RGO et asthme souffrent de biais de sélection :

il s’agit en effet de travaux rétrospectifs ou transversaux por-

tant sur des malades recrutés en gastroentérologie dans des

centres spécialisés. La prévalence de symptômes de RGO dans

ces études est d’environ 70 %, contre 50 % dans des groupes

contrôles non asthmatiques. Chez des asthmatiques non sélec-

tionnés, cette prévalence diminue tout en étant très variable

d’une étude à l’autre : 24 à 63 %. De telles variations sont lar-

gement liées aux différences de critères requis pour parler de

symptomatologie de RGO. La prévalence de l’asthme chez des

malades porteurs d’un RGO n’a fait l’objet que de peu d’études.

Dans l’une d’elles (étude cas-témoins), le risque relatif d’asthme

en cas de RGO était de 1,51 (intervalle de confiance à 95 % :

1,43-1,59). Chez les asthmatiques porteurs d’un RGO, la pré-

valence des symptômes nocturnes (toux, sibilances) est plus

élevée que chez ceux qui n’en souffrent pas. Les trois méca-

nismes par lesquels le RGO peut aggraver l’asthme sont : le

réflexe œsobronchique, qui est controversé, la majoration de

l’hyperréactivité bronchique (HRB) et les microaspirations

(rares au cours du RGO). Les résultats d’une revue systéma-

tique du groupe Cochrane sur les essais randomisés évaluant

le traitement du RGO sont décevants. En effet, les résultats

sont variables d’une étude à l’autre et tous les travaux s’accor-

dent à ne pas trouver de bénéfice spirométrique. Cependant,

dans l’ensemble, environ 60 % des asthmatiques dont le RGO

est traité présentent une amélioration d’au moins un critère

d’évaluation symptomatique de l’asthme. Enfin, plusieurs

limites des études disponibles peuvent être avancées pour expli-

quer les résultats négatifs (exemple : durées de traitement trop

courtes, doses insuffisantes, etc.). En pratique, chez l’asthma-

tique bien contrôlé par le traitement de fond, il semble raison-

nable de prendre en charge le RGO comme dans le cas gé-

néral. Lorsque l’asthme n’est pas correctement contrôlé ou

ne l’est qu’au prix d’un traitement de fond lourd, un RGO

doit être recherché et traité selon la stratégie exposée dans la

figure 1. L’absence d’amélioration doit bien sûr conduire à

rechercher d’autres facteurs aggravants non contrôlés, mais

aussi à vérifier par pHmétrie que le traitement du RGO est suf-

fisant. Enfin, chez les asthmatiques corticodépendants porteurs

d’un RGO récidivant à l’arrêt du traitement médical, il paraît

licite de discuter d’une option chirurgicale. Les autres affec-

COMPTE-RENDU DE CONGRÈS

204

La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no5 - septembre-octobre 2003

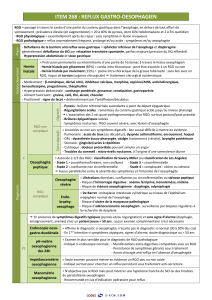

Figure 1. Diagnostic et traitement du RGO de l’adulte, selon la sévérité de l’asthme.

ASTHME SÉVÈRE OU DIFFICILE

Non

pHmétrie sans traitement

Non Stop

Si RGO : traiter à double dose

d’emblée ou en adaptant

les doses selon les symptômes

d’asthme et, en cas d’inefficacité,

selon la pHmétrie

sous traitement

Réponse clinique

Traitement d’entretien

Rechercher le traitement minimal

efficace du RGO

Absence de réponse clinique

pHmétrie sans traitement

Si RGO : majorer son traitement et adapter

les doses par pHmétrie sous traitement

Oui

Test thérapeutique (3 mois) (efficacité jugée sur signes digestifs et asthme)

Symptômes évocateurs de RGO ?

Oui Non

Oui

Symptômes évocateurs de RGO ?

*PNEUMO 5/2003 20/11/03 11:25 Page 204

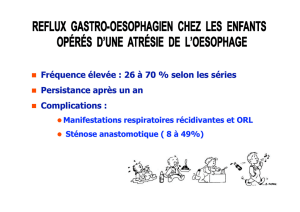

tions respiratoires dont l’association au RGO est bien docu-

mentée sont la toux chronique et les affections ORL s’accom-

pagnant d’une rhinorrhée postérieure.

INDICATIONS ET RÉSULTATS À LONG TERME

DE LA CHIRURGIE ANTIREFLUX SOUS CŒLIOSCOPIE

SUR LES MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES (MR)

ASSOCIÉES AU RGO

d’après le résumé de P. Magdeleinat 1, 3,

F.C. Desmaizières 2, X. de Lavernette 2, C. Genety 2,

A. Petigny 2, M. Duche 4, P. Charvolin 3, J.M. Herlin 1, 3

(1 service de chirurgie thoracique, Hôtel-Dieu,

2 hôpital de Paray-le-Monial, 3 CMC de Creil,

4cabinet de gastroentérologie et d’explorations fonctionnelles

digestives, Compiègne)

Le but de ce travail rétrospectif a été de tenter de préciser les

indications et les résultats de la chirurgie antireflux à long terme.

Quatre cent dix-huit malades consécutifs ont été opérés par fun-

doplicature sous cœlioscopie pour un RGO. Soixante-trois

(15 %) avaient des MR associées à un RGO et ont été retenus

pour notre étude. Quatre-vingt-douze pour cent des patients

avaient une symptomatologie digestive de RGO. Tous ont eu

une fibroscopie digestive haute préopératoire, retrouvant, dans

90 % des cas, une hernie hiatale. Quarante-huit pour cent avaient

une œsophagite préopératoire. Tous avaient au moins un symp-

tôme respiratoire (majoritairement toux chronique ou asthme).

Quatre-vingt-quinze pour cent des patients ont eu des suites

opératoires simples, avec une durée moyenne d’hospitalisation

de 4,7 jours (2 à 8 jours). La mortalité postopératoire a été nulle.

Quatre-vingt-douze pour cent des patients ont été guéris de leur

RGO. La probabilité de guérison du RGO, calculée selon la

méthode de Kaplan-Meier, était de 94 % à 60 mois et de 85 %

à 90 et 120 mois. Soixante-quinze pour cent des patients ont été

guéris ou ont vu leurs symptômes respiratoires s’améliorer. Les

probabilités de guérison ou d’amélioration des symptômes res-

piratoires pour les 63 malades étaient de 77 % à 60 mois, de

68 % à 90 mois et de 56 % à 120 mois. Les critères significati-

vement prédictifs de l’échec de la chirurgie antireflux ont été

la survenue des symptômes respiratoires avant les symptômes

digestifs, le type de MR, le caractère cliniquement atypique des

MR avec un test aux antisécrétoires négatif. L’analyse multi-

factorielle selon la méthode de Cox a retenu deux facteurs pro-

nostiques indépendants : la chronologie des manifestations res-

piratoires et digestives (MD), avec un risque de récidive

supérieur pour les malades ayant des MR précédant les MD

(risque relatif de 3,56 ; IC95 % : 1,14 à 11,11 ; p = 0,03), et le

type des MR, avec un risque de récidive significativement supé-

rieur pour les malades ayant des MR atypiques avec un test aux

antisécrétoires négatif (risque relatif de 6,63 ; IC95 % : 2,20 à

20,1 ; p = 0,0008).

En conclusion, le traitement chirurgical des MR associées au

RGO concerne des malades sélectionnés au terme d’un bilan

établissant le lien entre RGO et MR et reposant essentiellement

sur l’analyse sémiologique des MR et la réponse au test aux

antisécrétoires.

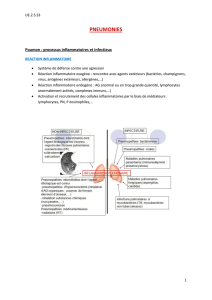

CLASSIFICATION ANATOMOPATHOLOGIQUE

ET RADIOLOGIQUE DES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES

DIFFUSES CHRONIQUES NON INFECTIEUSES

d’après les résumés de T. Molina 1et M.W. Brauner 2

(1service central d’anatomie et de cytologie pathologiques

Jacques-Delarue, Hôtel-Dieu, Paris,

2service de radiologie, hôpital Avicenne, Bobigny)

Un consensus multidisciplinaire international regroupant des

experts pneumologues, radiologues et pathologistes a proposé

une classification des pneumopathies interstitielles idiopa-

thiques en sept cadres nosologiques (tableau I). L’analyse his-

topathologique des lésions élémentaires du parenchyme pul-

monaire permettra, dans la majorité des cas, de stratifier des

patients dans différents groupes. Chaque groupe lésionnel doit

nécessiter une recherche étiologique large avant d’envisager

une forme idiopathique.

QUAND ET COMMENT BIOPSIER

UNE PNEUMOPATHIE INTERSTITIELLE CHRONIQUE ?

d’après le résumé de Y. Sibille (service de pneumologie,

université catholique de Louvain, Belgique)

La morbidité et la mortalité de la biopsie pulmonaire chirurgi-

cale sont faibles (< 5 %). Toutefois, avant de réaliser une biop-

sie pulmonaire, il est sans doute utile de rappeler l’importance

des données anamnestiques et cliniques qui accompagnent un

tableau de pneumopathie interstitielle diffuse chronique (habi-

tudes tabagiques, exposition aux allergènes, etc.). La biologie

ainsi que l’imagerie peuvent également orienter le diagnostic

(exemple : pneumonie aiguë à éosinophiles, histiocytose X,

etc.). Le débat sur la place des biopsies pulmonaires dites

“chirurgicales” concerne essentiellement les fibroses pulmo-

naires dites “idiopathiques”. L’objectif, suivant les recomman-

dations de l’ERS et de l’ATS, est alors d’établir le diagnostic

de fibrose pulmonaire idiopathique, et en particulier de préci-

ser à quelle sous-classe elle doit être rattachée (UIP, RBILD,

AIP et NSIP). L’enjeu sera particulièrement important, non seu-

lement pour définir la stratégie thérapeutique, mais aussi pour

établir un pronostic de la maladie. La biopsie permet en outre

d’écarter formellement les causes infectieuses, néoplasiques,

voire cardiaques, parfois méconnues malgré une démarche dia-

gnostique appropriée.

QU’ATTENDRE DU TRAITEMENT MÉDICAL

DES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES CHRONIQUES

NON INFECTIEUSES ?

d’après le résumé de G. Huchon

(service de pneumologie et réanimation, Hôtel-Dieu, Paris)

Les pneumopathies interstitielles chroniques non infectieuses

recouvrent une multitude d’entités, dont certaines ont une cause

identifiée pouvant mener éventuellement à des traitements

ciblés. Lorsque la cause reste indéterminée, les thérapeutiques

à mettre en œuvre dépendent du diagnostic retenu et peuvent

aller de l’abstention avec surveillance à des thérapeutiques beau-

205

La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no5 - septembre-octobre 2003

*PNEUMO 5/2003 20/11/03 11:25 Page 205

coup plus agressives, notamment dans le cas des pneumopa-

thies interstitielles fibrosantes idiopathiques. Le traitement est

largement fondé sur l’idée que l’inflammation est en cause. Cela

ouvre la voie à des perspectives thérapeutiques qui restent limi-

tées et font appel aux anti-inflammatoires (corticostéroïdes,

agents cytotoxiques immunosuppresseurs et agents antifibro-

tiques), ainsi qu’à des traitements symptomatiques comme

l’oxygénothérapie et à la transplantation pulmonaire. Devant le

COMPTE-RENDU DE CONGRÈS

206

La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no5 - septembre-octobre 2003

Tableau I. Classification clinique, histologique et radiologique des pneumopathies interstitielles idiopathiques.

Diagnostic

clinico-radiologico-pathologique et étiologies

Fibrose pulmonaire idiopathique.

Alvéolite fibrosante cryptogénétique :

Étiologies possibles : collagénoses, pneumopathies

d’hypersensibilité chronique, pneumopathies

médicamenteuses, asbestoses

Pneumopathie interstitielle non spécifique (NSIP),

entité provisoire :

Étiologies possibles : collagénoses, pneumopathies

d’hypersensibilité, médicamenteuses, infections,

déficits immunitaires (VIH)

Pneumopathie organisée (OP) :

Étiologies possibles :

dommages alvéolaires diffus, des infections,

des processus obstructifs, inhalations de toxiques,

prises médicamenteuses, collagénoses,

pneumopathies d’hypersensibilité, poumons

éosinophiles et dans tout processus de réparation

Dommage alvéolaire diffus (DAD) :

Étiologies possibles : infections, collagénoses,

pneumopathies médicamenteuses, inhalations

toxiques, états de choc, traumatismes

Bronchiolite respiratoire (RB) :

Se voit surtout chez les patients tabagiques

Pneumopathie interstitielle desquamative (DIP) :

Étiologies possibles : surtout chez les tabagiques.

Se voient aussi les UIP, NSIP, RB,

poumons éosinophiles, hémosidéroses

Pneumopathie interstitielle lymphoïde (LIP) :

Étiologies possibles :

fréquemment associées à des maladies de système

(Sjögren, etc.), des hypogammaglobulinémies,

ou des déficits immunitaires (VIH, etc.).

Se voit aussi au cours d’infections (pneumocystose),

d’exposition toxique ou médicamenteuse

ou de maladies auto-immunes

(anémie hémolytique, etc.)

Aspect histologique

Pneumopathie interstitielle usuelle (UIP) :

– fibrose dense mutilante avec, souvent,

rayon de miel ;

– présence de foci fibroblastiques ;

– atteinte hétérogène du parenchyme pulmonaire ;

– fréquente prédominance sous-pleurale

et paraseptale des lésions

Pneumopathie interstitielle non spécifique (NSIP) :

– architecture pulmonaire relativement préservée ;

– fibrose habituellement modérée

de répartition homogène ;

– infiltrat inflammatoire interstitiel modéré

Pneumopathie organisée cryptogénétique (COP) :

– fibrose intraluminale des voies aériennes distales ;

– distribution hétérogène des lésions ;

– lésions de même âge ;

– préservation de l’architecture pulmonaire ;

– infiltrat interstitiel inflammatoire chronique

modéré

Pneumopathie interstitielle aiguë (AIP) :

– distribution diffuse ;

– lésions d’âge comparable ;

– fibrose organisée des cloisons interalvéolaires,

habituellement diffuse ;

– fibrose intraluminale des voies aériennes distales ;

– membranes hyalines

Pneumopathie interstitielle associée

à une bronchiolite respiratoire (RB-ILD) :

– légère fibrose et inflammation chronique

bronchiolaire ;

– accumulation de macrophages alvéolaires

pigmentés, empoussiérés ;

– topographie bronchiolocentrique

Pneumopathie interstitielle desquamative (DIP) :

– atteinte uniforme du parenchyme pulmonaire ;

– accumulation prédominante de macrophages

alvéolaires ;

– discrète fibrose des cloisons interalvéolaires ;

– infiltrat inflammatoire chronique modéré

Pneumopathie interstitielle lymphoïde (LIP) :

– atteinte uniforme du parenchyme pulmonaire ;

– atteinte prédominante des cloisons

interalvéolaires ;

– infiltrat dense composé en majorité

de lymphocytes T, plasmocytes et macrophages,

hyperplasie lymphoïde folliculaire

Aspect radiologique

• Réticulations fines intralobulaires (80 %)

• Destructions en rayon de miel (70 %)

à prédominance périphérique et basale

• Bronchectasies par traction (50 %)

• Hyperdensités en verre dépoli (au second plan)

• Hyperdensités en verre dépoli,

le plus souvent bilatérales et symétriques

et à prédominance sous-pleurale

• Épaississements péribronchovasculaires

• Condensations alvéolaires basales

et sous-pleurales

• Opacités réticulées irrégulières

• Destructions en rayon de miel

• Opacités alvéolaires (90 %)

• Topographie le plus souvent périphérique

et inférieure mais parfois péribronchique

• Pouvant être migratrices

• Contenant souvent un bronchogramme aérique

• Hyperdensités en verre dépoli, souvent étendues,

bilatérales et hétérogènes

• Condensations alvéolaires à prédominance

déclive

• Épaississement des parois bronchiques

• Micronodules centrolobulaires mal définis

et de faible densité

• Petits foyers d’hyperdensité sen verre dépoli

prédominant dans les territoires supérieurs

dans 50 % des cas

• Hyperdensités en verre dépoli constantes

et souvent étendues

• Prédominance inférieure (75 %)

et périphérique (60 %)

• Dans 50 % des cas, discrets signes de fibrose

• Hyperdensités en verre dépoli (près de 100 %)

• Souvent associée à des opacités réticulées (50 %)

• Et à des kystes à paroi fine (50 %)

• Nodules et des condensations alvéolaires

plus rares

• Pas d’atteinte médiastinale ganglionnaire

ou d’atteinte pleurale

*PNEUMO 5/2003 20/11/03 11:25 Page 206

pronostic des fibroses pulmonaires idiopathiques et l’effet

potentiel du traitement anti-inflammatoire, les praticiens sont

souvent tentés d’entreprendre une corticothérapie. Cependant,

l’efficacité de ce traitement est limitée et ne peut survenir que

si une fibrose irréversible ne s’est pas développée. De plus, les

effets indésirables ne sont pas négligeables, surtout en présence

de comorbidités. Il existe un consensus (qui ne repose cepen-

dant que sur de très rares essais) pour conseiller un traitement

combinant corticostéroïdes et azathioprine ou cyclophospha-

mide. Après six mois de traitement, soit une aggravation est

constatée et le traitement doit être interrompu ou modifié, soit

il existe une amélioration ou une stabilité et le traitement doit

être poursuivi dans les mêmes conditions. Des thérapeutiques

antifibrosantes ont été récemment proposées ; c’est le cas de

l’interféron gamma qui, dans une étude portant sur 18 patients,

a donné des résultats semblant prometteurs. Ces résultats res-

tent toutefois préliminaires et justifient d’être documentés par

d’autres travaux sur un plus grand nombre de malades.

QUI BÉNÉFICIE DE LA TRANSPLANTATION PULMONAIRE

DANS LES ÉVOLUTIONS FIBROSANTES ?

d’après le résumé de P. Bonette

(chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire,

hôpital Foch, Suresnes)

La transplantation pulmonaire est une technique de survie dans

les évolutions terminales de certaines fibroses. Dans le registre

français de l’Établissement français des greffes, la survie à 5 ans

pour les fibroses est de 40 %. Dans le registre international, un

cinquième des transplantations unipulmonaires sont réalisées

pour fibrose, contre seulement 8 % des transplantations bipul-

monaires. Le greffé est menacé par les complications chirurgi-

cales (dysfonction primaire du greffon, complications anasto-

motiques, paralysie phrénique, gastroparésie), les infections

(virales et fongiques surtout), les rejets aigus (surtout la pre-

mière année), la diminution progressive de la fonction respira-

toire sous forme d’une bronchiolite oblitérante, enfin les com-

plications du traitement immunosuppresseur (atteinte rénale,

HTA, ostéoporose, etc.). Le résultat fonctionnel est habituelle-

ment excellent chez les survivants, avec une activité quotidienne

non limitée pour plus de 80 % des patients en vie à long terme.

Les patients qui bénéficient de ces transplantations doivent être

non fumeurs ; ils doivent avoir un âge inférieur à 60 ans, une

corticothérapie réduite à moins de 20 mg/jour lors de l’inscrip-

tion, et une fonction rénale non ou peu altérée ; ils ne doivent

pas avoir d’ostéoporose fracturaire, de coronaropathie instable,

d’insuffisance ventriculaire gauche ou de cancer récent. Ils peu-

vent avoir des antécédents chirurgicaux thoraciques (biopsie

pulmonaire ou symphyse pleurale). Il est souhaitable qu’ils

observent leur traitement, et soient très déterminés à accepter

les contraintes d’une greffe. L’inscription doit être enregistrée

quand la mortalité spontanée de la maladie semble dépasser la

mortalité post-greffe, soit un pronostic vital estimé à moins de

deux ans. Les critères d’indication à une transplantation dans

les fibroses reconnus dans la littérature sont une dyspnée

d’aggravation régulière, avec échec d’un traitement médical

bien conduit, une capacité vitale inférieure à 60-70 % de la

valeur théorique, un rapport TLCO/VA inférieur à 50-60 % de

la valeur théorique, une PO2inférieure à 55 mmHg, une PACO2

supérieure à 45 mmHg, et une HTAP secondaire. À noter que,

dans le cadre des fibroses terminales, la transplantation n’est

pas recommandée dans un contexte de ventilation mécanique,

car la mortalité postopératoire est alors considérablement

accrue. Le bénéfice de la transplantation apparaît important dans

de nombreuses publications.

BIOLOGIE DES MÉTASTASES

d’après le résumé de E. Pujade-Lauraine

(département d’hématologie et d’oncologie médicale,

Hôtel-Dieu, Paris)

La formation de métastases est un processus actif et complexe.

Toutes les tumeurs ne sont pas dotées des fonctions nécessaires

à ce processus. La cellule qui a acquis le pouvoir métastatique

est elle-même le produit d’une évolution clonale de la tumeur.

Les différentes étapes en cause sont l’invasion tumorale, la

migration cellulaire, l’entrée dans les vaisseaux, la greffe des

cellules tumorales dans un organe distant. Ensuite, il y a crois-

sance des cellules métastatiques dans un organe distant grâce à

des substances nutritives fabriquées dans les vaisseaux dirigés

vers la cellule tumorale (processus complexe de néoangioge-

nèse tumorale nécessitant la sécrétion coordonnée de nombreux

facteurs, en tête desquels se situe le VEGF, ou Vascular Endo-

thelial Growth Factor) et grâce à la présence des facteurs né-

cessaires à la stimulation de sa reproduction comme l’EGF

(Epidermal Growth Factor).

Une des tâches essentielles du clinicien au cours du traitement

d’une tumeur maligne localisée est d’essayer de prédire sa capa-

cité métastatique. Les facteurs de dissémination métastatique

sont résumés dans le tableau II. Le résultat de cette apprécia-

tion du risque de métastase infraclinique grâce à tous ces fac-

teurs n’est pas quantitatif, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de

préciser si un ou plusieurs organes seront atteints et, si un organe

est atteint, combien de foyers métastatiques infracliniques sont

présents. Néanmoins, on peut penser que plus les facteurs de

risque s’accumulent, plus le risque est grand que les foyers

métastatiques soient nombreux. Cette considération peut avoir

son importance lorsqu’on envisage le traitement chirurgical de

métastases.

LA CHIRURGIE DES MÉTASTASES PULMONAIRES :

PRINCIPALES INDICATIONS ET RÉSULTATS

d’après le résumé de J.F. Regnard

(service de chirurgie thoracique,

Hôtel-Dieu, Paris)

Le registre international des métastases pulmonaires a permis de

colliger 5 206 patients opérés dans un but curatif. Les survies après

résection complète ont été respectivement de 36 et 26 % à 5 et

10 ans. La médiane de survie a été de 35 mois. Les meilleurs résul-

tats ont été observés dans les tumeurs germinales (survie à 10 ans

de 63 %) et les plus défavorables dans les mélanomes (survie à

207

La Lettre du Pneumologue - Volume VI - no5 - septembre-octobre 2003

*PNEUMO 5/2003 20/11/03 11:25 Page 207

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%