Dossier

Dossier

Dossier

du CNHIM

Revue d’évaluation sur le médicament

ÉVALUATION

THÉRAPEUTIQUE

Traitement

de la maladie de Crohn :

.Évaluation clinique

.Évaluation pharmaco-économique

Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament

ISSN 0223.5242

Publication bimestrielle

2001, XXII, 6 SOMMAIRE

2001, XXII, 6

Dossier du CNHIM

Dossier du CNHIM

2001 Tome XXII, 6

Tous les articles publiés dans DOSSIER sont le fruit d'un travail collectif, sur

le fond et sur la forme, entre les Rédacteurs-Signataires, le Comité de

Rédaction, et la Rédaction du CNHIM d'une part, le Comité de lecture et cer-

tains experts, spécialistes du sujet traité, d'autre part. Sur chaque sujet, DOS-

SIER du CNHIM ne publie donc pas les opinions de tel ou tel, mais réalise

une analyse scientifique critique, la plus objective possible.

Directeur de la Publication :J.M. Kaiser

RÉDACTION

Rédactrice en chef :M.C. Husson

Secrétaire de rédaction :C. Fréville

Comité de rédaction :D. Dardelle (Suresnes), J.E. Fontan

(Paris), C. Guérin (Paris), I. Jolivet, (Paris), N. Rizzo, B.

Sarrut (Paris).

Secrétariat :M. Bouchot, N. Filomin

COMITÉ DE LECTURE : C. Advenier (Versailles), P. Assayag

(Paris), A. Baumelou (Paris), P. Beaufils (Paris), C. Buffet (Bicêtre),

D. Brossard (Saint-Germain en Laye), D. Cabrol (Paris), A. Certain

(Paris), A. Escousse (Dijon), J.M. Extra (Paris), P. Faure (Paris), M.

Feuilhade de Chauvin (Paris), P. Gayral (Paris), P.M. Girard (Paris),

J.C. Koffel (Strasbourg), P. Maire (Lyon), M. Mignon (Paris), C.

Montagnier (Paris), M. Ollagnier (St Etienne), B. Quinet (Paris), M.

Samama (Bobigny), X. Sauvageon (Paris), E. Singlas (Paris), G.

Vedel (Paris), J.M. Vetel (Le Mans), T. Vial (Lyon).

IMPRESSION :Express Service Est - Zone industrielle, 2 rue Émile Zola

- 77 450 Montry - Rythme de parution: 6 numéros par an

N° ISSN 0223.5242. N° de commission paritaire : 71987

CENTRE NATIONAL HOSPITALIER

D'INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT (CNHIM)

Hôpital de Bicêtre - 78, rue du Général Leclerc - B.P. 11

94272 Le Kremlin Bicêtre cedex

Tél : 01 56 20 25 50 - Fax : 01 46 72 94 56 -

Mél : [email protected]

Le CNHIM est une association indépendante à but non lucratif (loi 1901)

dont la vocation est de dispenser une information rigoureuse et scientifique

sur le médicament.

Président :J.M. Kaiser

Président fondateur :A. Mangeot †

Directrice :M.C. Husson

Promotion-Communication :N. Guillon

Secrétariat-Abonnement :M. Bouchot, N. Filomin

Conseil d'Administration : H. Allemand (Paris), P. Arnaud

(Rouen), F. Ballereau (Nantes), Barreteau H (St Cloud), A.

Baumelou (Paris), A. Becker (Paris), M.C. Bongrand

(Marseille), E. Boury (Lomme), O. Brault (Paris), S. Ferry

(Lyon), J.E. Fontan (Paris), F. Gimenez (Paris), A. Graftieaux

(Chalon sur Marne), C. Guérin (Paris), G. Hazebroucq (Paris),

G. Johanet (Paris), J.M. Kaiser (Paris), J.F. Latour (Lyon) , R.

Leverge (Paris), A.M. Liebbe (Compiègne), C. Penot-Ragon

(Marseille), S Raspaud (Le Kremlin Bicêtre), J.P. Reynier

(Marseille), P. Sado (Rennes), A. Sarfati (Ivry), B. Sarrut

(Paris), B. Van Bockstael (Lomme).

Les articles de Dossier du CNHIM sont indexés dans BIBLIO-

GRAPHIF ®. Le CNHIM a la propriété des textes publiés dans ce

numéro et se réserve tous les droits de reproduction (même partiel-

le), d’adaptation, de traduction, pour tous les pays et par quelque

procédé que ce soit (loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41 du Code

Pénal art. 425).

Sommair

Sommaire

e

Échos du CNHIM Marie Caroline Husson

Évaluation thérapeutique

Traitement de la maladie de Crohn :

Éditorial Jean-Claude Rambaud

1. Évaluation clinique

Généralités : la maladie de Crohn

Introduction

Épidémiologie

Quelques chiffres - Données géographiques - Populations concernées

Physiopathologie

Schéma général - Facteurs génétiques - Facteurs environnementaux -

Mécanismes inflammatoires

Aspects cliniques

Signes digestifs - Manifestations extradigestives - Indices d’évaluation

de l’évolutivité

Diagnostic

Critères cliniques - Critères biologiques - Critères morphologiques -

Diagnostic différentiel rectocolite hémorragique/maladie de Crohn

Traitements et stratégie thérapeutique

(Renseignements généraux et galéniques - Propriétés pharmacologiques -

Études cliniques - Effets indésirables - Renseignements thérapeutiques -

Conclusion CNHIM)

Dérivés salicylés : mésalazine (5-ASA)

Corticoïdes

Corticoïdes classiques administrés par voie orale et par voie topique -

Budésonide

Immunosuppresseurs

Azathioprine (AMM) et 6-mercaptopurine (hors AMM) - Méthotrexate -

Ciclosporine

Anticorps anti TNFa : infliximab

Antibiotiques

Traitements symptomatiques et nutrition

Chirurgie

Stratégie thérapeutique

Les traitements médicamenteux de la maladie de Crohn - Dérivés salicylés

-Corticoïdes classiques - Budésonide - Immunosuppresseurs - Infliximab

-Place des antibiotiques - Nutrition artificielle - Chirurgie - Cas des colites

aiguës graves - Cas de la femme enceinte - Cas de l’enfant

2. Évaluation pharmaco-économique

Introduction

Étude du coût de la maladie

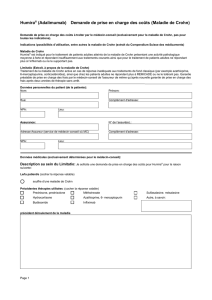

Impact médico-économique potentiel de l’infliximab

Conclusion

Bulletin d’abonnement

2

4

5

5

6

10

13

16

25

34

47

59

63

63

64

72

Dossier du CNHIM participe à l’ISDB,

réseau international de revues indépendantes

de formation thérapeutique

Dossier 2001, XXII, 6 2

É

Échos du CNHIM

chos du CNHIM

Merci aux ami(es) de Dossier

Dans ce dernier numéro de l’année j’ai souhaité réserver les Échos du CNHIM aux remerciements.

Remerciements chaleureux aux auteurs et aux experts (dont les noms sont listés ci-dessous) et aussi, et encore,

aux comités de rédaction et de lecture (les noms figurent dans l’ours).

Merci aussi aux lecteurs.

Merci à tous et toutes, sans qui la revue Dossier du CNHIM n’aurait pas de raison d’être.

Marie Caroline Husson

Rédatrice en chef Dossier du CNHIM

Auteurs

M. Barberi (Nancy), Benard (Nice), H. Bonnet (Paris),

Dominique Castel (Montpellier), Jean-Louis Cazin

(Lille), Sylvie Crauste Manciet (St-Germain en Laye),

Agnès Dahan A (Paris), Claude Demange (Saint Dié), M.

Duban (Dijon), C Duhamel (Paris), Agnès Dumont

(Paris), Jean-Paul Fagot (Paris), Christine Faure

(Montpellier), Pierre Faure (Paris), Brigitte Fauroux

(Paris) Christophe Hennequin (Paris), Jean-François

Latour (Lyon), Samuel Limat (Besançon), Isabelle

Madelaine (Paris), Ch. Merlin (Lyon), F. Pinguet

(Montpellier), Emmanuelle Radideau (Paris), Jacques

Robert (Bordeaux), Nathalie Rizzo-Padoin (Paris),

Bernard Sarrut (Paris), Isabelle Thiébaux (Saint Dié), E.

Vergnes (Strasbourg), Michel Veyrac (Montpellier),

Marie-Christine Woronoff-Lemsi (Besançon).

Experts

Jérome Bellanger (Paris), Arnaud Bourguet (Saint Étien-

ne), Bertrand Chevallier (Boulogne Billancourt),

Marinette Courbard (Paris), Thierry Dorval (Paris),

Marie-Cécile Douard (Paris), Bernard Duclos

((Strasbourg), Bruno Estour (St Étienne), Isabelle Fusier

(CNHIM), Jean-Pierre Gendre (Paris), Dominique

Gendrel (Paris), Frédéric Gottrand (Lille), A Grimaldi

(Paris), Thierry Hénon (Besançon), Sylvie Hiéronimus

(Nice), Claude Jaffiol (Montpellier), Alain Joseph (Paris),

Thierry Leblanc (Paris), Michel Malinsky (Thionville),

Francis Mégraud (Bordeaux), Michel Mignon (Paris), L

Perlemuter (Créteil), Thierry Philip (Lyon), Christine

Pivot (Lyon), Danielle Prebay (Strasbourg), Jean-Claude

Rambaud (Paris), A Salle (Angers), Jean -Louis

Schlienger (Strasbourg), Georges Teyssier (St Étienne),

Corinne Tollier (CNHIM), C Verny (Bicêtre).

Évaluation thérapeutique Traitement de la maladie de Crohn

Dossier 2001, XXII, 6 3

Traitement de la maladie de Crohn :

place de l’infliximab

Éditorial

1. Évaluation clinique

2. Évaluation pharmaco-économique

Résumé

La maladie de Crohn (MC) est une affection inflammatoire chronique du tube digestif. Elle fait partie du groupe des mala-

dies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), au même titre que la rectocolite hémorragique. La prévalence de la

MC dans les pays occidentaux est d’environ 50 à 100 pour 100 000 personnes. Elle touche essentiellement l’adulte jeune,

avec une incidence maximale entre 20 et 30 ans.

L’étiologie des MICI est encore mal définie : dérèglement du système immunitaire muqueux, intervention de facteurs

génétiques voire environnementaux (tabac). La fréquence des formes familiales, la susceptibilité ethnique et l’association

àd’autres syndromes génétiques sont en faveur d’une composante génétique (gène NOD2).

La MC est caractérisée par une inflammation muqueuse due à une activation de l’immunité cellulaire et humorale.

L’équilibre entre cytokines inflammatoires et anti-inflammatoires gère localement l’intensité et la durée de la réaction

inflammatoire. Il en résulte une nécrose tissulaire et des lésions vasculaires. L’atteinte est chronique et récurrente.

La MC peut atteindre l’ensemble du tractus gastro-intestinal. Elle touche cependant le plus souvent la portion terminale

du grêle, le côlon et la région anale. Elle évolue par poussées plus ou moins fréquentes et sévères, entrecoupées de phases

de rémission (spontanées ou obtenues par traitement).

Trois indices sont couramment utilisés pour évaluer l’évolutivité de la MC et juger de son évolution sous traitement : l’in-

dice CDAI, l’indice IBDQ et l’indice CDEIS.

Le diagnostic de MC repose sur un ensemble d’arguments : cliniques, microbiologiques, morphologiques, endoscopiques

et histologiques. Il implique qu’un diagnostic différentiel d’avec la rectocolite hémorragique soit fait.

Les dérivés salicylés - sulfasalazine et surtout mésalazine - sont indiqués dans les poussées légères à modérées de la MC.

Leur intérêt dans la prévention des rechutes post-opératoires est très discutable.

Les corticoïdes classiques oraux (prednisone, prednisolone) sont indiqués dans les poussées sévères ou réfractaires ; ceux

présentés sous forme locale (bétaméthasone, hydrocortisone) sont principalement utilisés dans les localisations rectales de

la MC. Le budésonide a un niveau d'efficacité situé entre celui des salicylés et celui des corticoïdes classiques. Il est réser-

vé aux lésions iléo-coliques droites actives. Son avantage principal par rapport aux autres corticoïdes classiques est sa

meilleure tolérance. Les corticoïdes sont inefficaces dans le traitement d'entretien de la MC.

Azathioprine et 6-mercaptopurine constituent le traitement d’entretien majeur de la MC, aussi bien en cas de corticodé-

pendance (afin de permettre le sevrage en corticoïdes), en cas de corticorésistance (mais le délai d’action est long) qu’en

cas de traitement préventif des rechutes après chirurgie (réservé aux malades à haut risque de rechute). Le méthotrexate

est indiqué en cas d’échec de l’azathioprine ou de la 6-mercaptopurine ou en première intention lors de corticorésistance,

seul ou associé à la nutrition artificielle. La ciclosporine est utilisée en hors AMM dans les MICI.

L’infliximab, anticorps monoclonal chimérique humain/murin de type IgG1, spécifiquement dirigé contre le TNF-α

humain, est indiqué dans les formes chroniques actives ou résistantes (malgré un traitement par corticoïdes et immuno-

suppresseurs) ainsi que dans la maladie fistulisante traitée par corticoïdes et immunosuppresseurs. Il permettrait de redon-

ner une activité au traitement immunosuppresseur et de réaliser un sevrage aux corticoïdes. L’arrêt de l’infliximab lors

d’un traitement immunosuppresseur peut être suivi de rechute dans un délai de 6 mois.

Les antibiotiques sont surtout indiqués dans les lésions ano-périnéales (métronidazole, ciprofloxacine) et les fistules enté-

ro-cutanées.

Une nutrition artificielle (entérale ou parentérale) permet de mettre le tube digestif au repos, de restaurer un état métabo-

lique stable et ainsi de faciliter la cicatrisation.

La chirurgie est indiquée en cas de fistules, d’abcès ou de sténoses apparaissant au cours de la maladie ou inaugurales de la maladie.

La stratégie thérapeutique chez l’enfant est identique à celle retenue chez l'adulte.

Mots clés :anticorps, azathioprine, budésonide, chirurgie, ciclosporine, ciprofloxacine, corticoïdes, infliximab, maladie de

Crohn, 6-mercaptopurine, mésalazine, métronidazole, méthotrexate, nutrition artificielle, revue générale, thérapeutique.

Évaluation

thérapeutique

LA MALADIE DE CROHN : UNE AFFECTION VEDETTE

La maladie de Crohn (MC) est en passe de devenir, avec sa cousine la rectocolite hémorragique, un problème de santé

publique. Compte-tenu de sa prévalence actuelle et de son incidence précisément mesurée dans le Nord de la France,

120 000 de nos compatriotes en souffriront dans 5 ans et ce, jusqu'à la fin de leurs jours.

Même si l'étio-pathogénie de la maladie est actuellement un peu mieux appréhendée, avec en particulier la mise en évi-

dence du premier gène de prédisposition à l'affection, son traitement est encore purement suspensif et essentiellement

orienté contre les désordres immunologiques et l'inflammation qui en résulte.

La MC évoluant le plus souvent par poussées entrecoupées de rémissions même en l'absence de tout traitement, les armes

thérapeutiques qu'on lui oppose doivent être soumises à l'épreuve des essais randomisés contrôlés.

Parmi les traitements médicaux, les corticoïdes sont les plus efficaces pour contrôler les poussées. Mais la fréquente cor-

ticodépendance leur fait préférer dans les formes légères à modérées la mésalazine à libération contrôlée et, pour certains,

le métronidazole. Entre ceux-ci et la corticothérapie à effets systémiques classique, le budésonide, à effet topique iléo-

colique droit et à faible biodisponibilité systémique, cherche sa place. Dans pratiquement aucun cas, la corticothérapie au

long cours n'est un traitement préventif des rechutes fréquentes et des formes chroniques actives de la maladie, du fait de

la gravité de ses effets indésirables aux doses efficaces.

Les immunosuppresseurs, au premier rang desquels l'azathioprine/6mercaptopurine, permettent de maintenir la rémission

prolongée de ces formes à fort potentiel évolutif de la maladie. La ciclosporine dans les poussées coliques graves cortico-

résistantes, l'infliximab dans les lésions ano-périnéales et les fistules entéro -utanées rebelles complètent le traitement

médical où la nutrition artificielle et les antibiotiques occupent des niches bien ciblées.

La chirurgie, économe au niveau du grêle, large au niveau du côlon, voit en raison de la fréquence des rechutes post-opé-

ratoires à la prévention encore balbutiante, sa place de plus en plus limitée aux échecs des traitements médicaux et aux

complications aiguës.

Reste que, malgré un arsenal thérapeutique bien fourni, une partie encore trop grande des malades souffrant de MC sont

mal pris en charge et ont une mauvaise qualité de vie, et il faut espérer que la mise au point approfondie dans ce numéro

aidera à combler cette lacune.

Dossier 2001, XXII, 6 4

Évaluation thérapeutique Traitement de la maladie de Crohn

Professeur Jean-Claude Rambaud

Service Hépato-gastro-entérologie

Hôpital Lariboisière AP-HP

Traitement de la maladie de Crohn

Éditorial

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

1

/

74

100%