Lire l'article complet

Médecine

& enfance

I

l importe de différencier l’anxiété

(qui est sans objet) de la peur, ou

de la crainte (éprouvée à l’égard

d’une personne, d’une situation ou d’un

objet) ; mais aussi de distinguer l’anxié-

té (qui est un phénomène psychique) de

l’angoisse (qui est son versant soma-

tique, avec des manifestations neurové-

gétatives).

Il faut aussi faire la différence entre une

anxiété « normale », qui correspond à

certaines périodes de la vie, lorsque sur-

viennent des modifications dans le

cours du développement de l’enfant (sé-

paration d’avec les parents, puberté,

changement de statut à l’adolescence)

et une anxiété pathologique, qui invali-

de, donne mal au ventre, à la tête, et qui

empêche d’aller à l’école.

Ou encore entre l’anxiété flottante et

celle qui s’attache à des objets (les pho-

bies), ou celle qui atteint tout l’équilibre

psychique de l’enfant (cette anxiété de

néantisation ou de dépersonnalisation

que l’on rencontre dans la psychose).

Ce n’est pas tout : il faut aussi distin-

guer entre la situation où l’angoisse est

évidente et s’exprime, comme dans les

phobies, et les manifestations liées à

l’angoisse, sans que cette dernière soit

nécessairement visible, comme dans les

obsessions, l’hystérie ou les somatisa-

tions (fonctionnelles et psychosoma-

tiques).

Notons en outre que nombre d’enfants

développent des angoisses associées à

une mauvaise estime de soi lorsqu’ils

sont confrontés à l’échec ou à l’inadap-

tation scolaires pour diverses raisons

(dyslexie, dyscalculie, dyspraxies, capa-

cités intellectuelles déficitaires ou dys-

harmonie de leurs capacités intellec-

tuelles).

Certains auteurs soutiennent avec de

bons arguments que l’école peut dura-

blement rendre malade d’angoisse cer-

tains enfants qui ne parviennent pas à

entrer dans le « moule » exigé par l’Edu-

cation nationale.

LA RÉFLEXION

PSYCHOPATHOLOGIQUE

EST INDISPENSABLE

La réflexion psychopathologique est in-

dispensable chez l’enfant, qui est un

être en développement, en transforma-

tion et en interaction. Il existe des

échelles d’anxiété (comme la Revised

Children’s Manifest Anxiety Scale, ou

RCMAS, éditée en français par les édi-

tions du Centre de psychologie appli-

quée, Catro, 1999) qui évaluent les

symptômes dans un objectif chimiothé-

rapique, mais le traitement exclusif du

symptôme chez l’enfant est insuffisant

et parfois est un non-sens.

C’est ainsi que la CIM 10 distingue l’an-

goisse de séparation, le trouble anxieux

phobique, l’anxiété sociale, l’anxiété gé-

néralisée ; chacun correspond à un en-

semble de symptômes requis pour poser

le diagnostic. Mais comment imaginer

un clinicien qui ne tiendrait pas compte

de l’ensemble de la personne qui se

trouve devant lui, et, notamment lors-

qu’il s’agit d’un enfant, de sa situation

familiale ?

Otto Rank, disciple de Freud, théorise

l’idée que la première angoisse ressen-

tie est le moment de la naissance. Plus

Parce que l’anxiété est sans doute, dans sa forme mineure, le symptôme psy-

chique le plus fréquent chez l’enfant, elle constitue un sujet qui concerne avant

tout les pédiatres. En pratique pédiatrique, les quatre situations anxieuses pa-

thologiques les plus fréquentes sont la phobie scolaire, l’angoisse de déper-

sonnalisation, l’angoisse réactionnelle, l’attaque de panique.

L’anxiété chez l’enfant

M. Boublil, Fondation Lenval, Nice

POINT PSY

avril 2009

page 179

121036_179- 20/04/09 14:40 Page 179

tard, Kubie considère que la seconde

source d’angoisse réside dans le défaut

de maternage. R. Spitz, lui, distingue

trois stades dans le développement de

l’angoisse au cours de la première an-

née de vie :

dès la naissance, la tension liée à la

faim, à la soif, au malaise physique, à la

colique, aux mauvaises positions, au

chaud ou au froid ;

après trois mois, la réactivation d’une

sensation déplaisante ;

puis entre six et huit mois, la réaction

à l’absence de la mère ou à la présence

d’un étranger (angoisse dite de l’étran-

ger).

Après l’âge de un an, puis dans toute la

petite enfance, c’est la séparation qui va

provoquer l’angoisse.

A trois ou quatre ans, l’angoisse est ex-

primée par la peur de personnages ou

d’animaux qui apparaissent dans les

rêves, au cours des terreurs nocturnes

ou dans l’imaginaire (c’est souvent la

peur d’être dévoré).

A cinq ou six ans, c’est la peur d’être pris,

d’être enlevé, qui se mêle à des angoisses

de mort : c’est un âge en effet où l’enfant

prend conscience de la mort. Cette an-

goisse se manifeste parfois sous la forme

de la crainte de la maladie (hypocon-

drie), et notamment du cancer, du sida,

des microbes. Elle peut donner lieu à des

rites de lavage sans que ceux-ci soient

nécessairement pathologiques s’ils de-

meurent intermittents et tendent à s’at-

ténuer avec le temps grâce à la réassu-

rance et aux explications des parents.

QUATRE SITUATIONS

ANXIEUSES

PATHOLOGIQUES

LA PHOBIE SCOLAIRE

Dans notre pratique, la situation

anxieuse pathologique la plus fréquente

est ce que l’on appelle la phobie scolai-

re. Après de nombreux signes d’alerte

(douleurs abdominales, céphalées du

matin, pollakiuries), un enfant est pris

d’angoisses très intenses au moment de

partir pour l’école. Il est fréquent que

les choses s’améliorent lorsqu’il est en

classe. Il désire d’ailleurs s’y rendre

mais il n’y parvient pas car il est sub-

mergé par son angoisse.

Le tableau peut se révéler grave, l’en-

fant étant empêché d’aller en classe

pendant des mois, voire des années.

Une grande mobilisation sociale se dé-

clenche (signalement, visite d’assistante

sociale ou d’éducateur). Dans les cas sé-

vères, un refus de soins de la part de

l’enfant va même conduire à une hospi-

talisation en pédopsychiatrie. Ces en-

fants sont souvent pris dans une situa-

tion complexe, non apparente au pre-

mier abord, génératrice d’une angoisse

importante qui est « déplacée » incons-

ciemment par eux sur l’espace scolaire

et est justifiée par des raisons plau-

sibles : « la maîtresse crie, les camarades

se moquent de moi ».

Dans de nombreux cas, ces angoisses

sont liées à la crainte de l’enfant de lais-

ser seul un parent (surtout la mère) ;

parfois, elles expriment la pathogénicité

d’un secret ou d’un non-dit (paternité,

etc.), ou encore mettent en scène la sé-

paration impossible d’avec la mère.

La première démarche doit être de cher-

cher à comprendre le sens des symp-

tômes. Le recours à des traitements

symptomatiques, parfois nécessaire, ne

peut être qu’une première étape de la

prise en charge, obligatoirement suivie

d’autres approfondissements.

L’ANGOISSE DE

DÉPERSONNALISATION

La seconde situation, heureusement

plus rare, est l’angoisse de dépersonna-

lisation. L’enfant est paniqué. Il cherche

à fuir ce qui se passe en lui en frappant,

en cassant, en se mettant en danger (il

peut par exemple vouloir se jeter par

une fenêtre). C’est une angoisse qui le

déborde et dont il veut à tout prix fuir

les sensations.

Souvent, chez de jeunes enfants, il s’agit

soit de manifestations de désorganisa-

tion psychique aiguës et temporaires,

liées à une situation de stress, agissant

sur une personnalité fragile (névrose ou

pathologie limite, en période de décom-

pensation), soit d’épisodes qui signent

l’entrée dans un processus psychotique

parfois schizophrénique : dans ce cas, la

simple excitation liée à une présence

trop nombreuse ou trop proche peut suf-

fire à déclencher des angoisses massives

et difficilement « compréhensibles ».

L’apaisement peut revenir grâce à un

isolement vécu comme protecteur.

L’ANGOISSE RÉACTIONNELLE

Le troisième type d’anxiété patholo-

gique que nous rencontrons est celui de

l’angoisse réactionnelle à une situation,

ou qui survient en liaison avec elle. La

plus fréquente est la menace de sépara-

tion des parents, la naissance d’un puî-

né, l’entrée à l’école maternelle (c’est

rare) ou élémentaire, ou au collège.

Ce type d’anxiété est accessible et gué-

rissable par des entretiens et/ou une

psychothérapie de soutien ou de type

psychanalytique, mais il faut de la dis-

ponibilité, du temps et un temps de gui-

dance parentale, qui ne peut pas ici être

exclu du traitement.

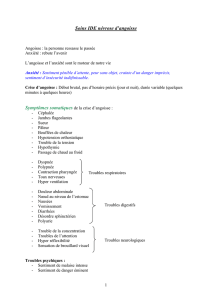

L’ATTAQUE DE PANIQUE

Le quatrième situation rencontrée (plus

souvent chez l’adolescent) est l’attaque

de panique. Prise au départ pour une

maladie somatique, un malaise vagal ou

un problème neurologique, son dia-

gnostic est précédé de multiples exa-

mens somatiques, qui vont souvent jus-

qu’à l’IRM. Le bilan somatique négatif

et la répétition des crises conduisant à

une forme de phobie sociale (le patient

finit par ne plus sortir de chez lui) si-

gnent souvent le diagnostic.

L’ANXIÉTÉ À LA MANIÈRE

NORD-AMÉRICAINE

Après avoir exposé la « manière » fran-

çaise de penser l’anxiété de l’enfant, je

ne résiste pas à l’envie de vous présen-

ter la « manière » nord-américaine,

scientifique, moderne et indiscutable,

organisée en étapes. L’étude a été pu-

bliée dans un numéro récent du New

England Journal of Medecine.

1. L’anxiété est très fréquente et invali-

dante chez l’enfant, sur le plan social,

Médecine

& enfance

avril 2009

page 180

121036_179- 20/04/09 14:40 Page 180

relationnel, familial et scolaire (ce dont

personne ne doute).

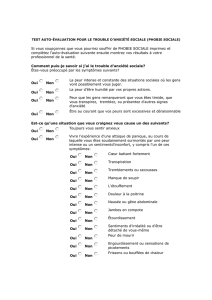

2. On prend 488 enfants entre sept et

dix-sept ans, qui viennent de six Etats

différents des Etats-Unis, qui sont trai-

tés pendant douze semaines, qui souf-

frent tous d’une anxiété modérée à sé-

vère de type anxiété de séparation,

anxiété généralisée ou phobie sociale.

Beaucoup souffrent d’une

« comorbidité », avec une anxiété liée à

un THADA ou à des problèmes d’ap-

prentissage.

On constitue quatre groupes que l’on va

traiter différemment : le premier grou-

pe reçoit une thérapie comportementa-

le et cognitive (x séances) [CBT] ; le se-

cond reçoit un traitement par Zoloft

®

,

seul IRSS (inhibiteur de recaptage spé-

cifique de la sérotonine) qui a l’AMM

chez l’enfant, grâce notamment à sa for-

me 25 mg. C’est usuellement un antidé-

presseur, mais le laboratoire veut le po-

sitionner pour son action anxiolytique

chez l’enfant, l’anxiété de l’enfant ayant

peut-être (dans certains cas) une origi-

ne dépressive ; le troisième groupe re-

çoit un CBT et du Zoloft

®

; le quatrième

reçoit un placebo (du sucre).

Résultats : 60 % de réussite dans le pre-

mier groupe, 55 % dans le deuxième,

81 % dans le troisième, 24 % dans le

quatrième.

Les auteurs constatent également que le

Zoloft

®

ne donne pas davantage d’effets

secondaires que le placebo.

L’option d’emblée médicamenteuse

n’est pas dans les habitudes françaises.

Chez l’enfant, le traitement médica-

menteux sera instauré en cas d’échec

des autres modes d’abord ; il est consi-

déré comme visant à atténuer une dou-

leur psychique invalidante, pour le

temps où l’abord psychothérapique se

met en place.

Après avoir lu cette étude, qui résistera

à la prescription qui donnerait au pa-

tient les meilleures chances de guérir ?

A court terme, avouons-le, ce type de

démarche de soins est très efficace.

Mais il faut toujours chez l’enfant pen-

ser à long terme, sauf si l’on recherche

une efficacité immédiate et symptoma-

tique.

ORIENTATIONS

THÉRAPEUTIQUES

L’ANXIÉTÉ RÉACTIONNELLE

Elle relève du domaine du pédiatre, qui

connaît la famille et prend du temps,

car la parole, la réassurance, la mise en

liens (« C’est parce que vous venez

d’avoir un bébé, que votre mari ne vous

aide pas suffisamment et que vous avez

moins de temps à consacrer à votre en-

fant qu’il ressent cette angoisse de sépa-

ration qui augmente »), l’explication

provenant d’un tiers, médecin qui ne

fait pas partie de la famille, mais en qui

elle a confiance, sont d’une grande aide.

L’ANXIÉTÉ DE SÉPARATION

PERSISTANTE

Elle nécessite souvent qu’on aborde de

manière plus globale le fonctionnement

familial et les dysfonctionnements, qui

quelquefois sont insolubles : absence de

père ou père absent ; enfant en fusion

avec la mère depuis la petite enfance

(cet enfant reste pour elle un soutien,

un consolateur, un petit défenseur

« contre le père »). Un suivi individuel

est à associer au suivi familial.

LES PHOBIES SCOLAIRES

La difficulté est plus grande, car soit la

phobie est brève et correspond à des

difficultés réactionnelles, soit elle est

plus forte, plus tenace, au premier

abord incompréhensible, et l’hospitali-

sation est alors parfois nécessaire, afin

que l’hôpital prenne une place tercei-

sante dans le lien fusionnel mère-enfant

(l’enfant ne veut pas aller à l’école pour

ne pas quitter sa mère) et impose à l’en-

fant la loi manquante du père. C’est cet-

te configuration qui permet à l’enfant

(qui craint une réhospitalisation qui

mettrait un terme à sa toute-puissance)

de reprendre l’école.

L’ANGOISSE DE

DÉPERSONNALISATION

Elle est d’un autre ordre. Il s’agit d’un mo-

ment où les parents parlent de « disjonc-

tage », de « possession », d’impression de

« deux personnes ». Ces épisodes sont

considérés aujourd’hui comme compor-

tant un risque d’être un mode d’entrée

dans la schizophrénie infantile très pré-

coce, car l’enfant manifeste une dissocia-

tion de ses contenus psychiques, dont il

ne parvient plus dans ces moments-là à

maintenir l’unité. Un suivi pédopsychia-

trique est nécessaire, et le consensus se

dirige aujourd’hui vers la mise en place

d’un traitement précoce psychothéra-

pique et/ou médicamenteux. On estime

que la prolongation d’un vécu altérant

son rapport à la réalité est un élément

pronostique négatif, d’où l’importance de

ne pas banaliser ces épisodes.

LES ATTAQUES DE PANIQUE

Dans ces manifestations, la symptoma-

tologie disparaît au bout de quelques

semaines de traitement avec un antidé-

presseur de type IRSS (la paroxétine est

le traitement de choix, mais il n’a pas

l’AMM chez l’enfant, et le Zoloft

®

à 25,

50 ou 75 mg est le traitement le plus

souvent prescrit). Cela ne dispense pas

d’un suivi psychothérapique, mais ce

sont généralement des patients qui ont

du mal à parler, sauf de leurs crises. On

retrouve souvent, à l’origine de ces at-

taques (sans que le patient lui-même

fasse le lien), un événement trauma-

tique de type deuil, perte, rupture,

contrariété refoulée.

CONCLUSION

L’angoisse est, chez l’enfant, un symptô-

me à la fois fréquent et polysémique. Il

vaut toujours mieux en rechercher le

sens que de masquer la souffrance par

un médicament dont l’effet ne va durer

que le temps de sa prise.

L’angoisse prend des formes différentes

selon les problèmes sous-jacents de per-

sonnalité. Mais elle peut aussi évoluer

dans sa symptomatologie au cours de la

vie de l’enfant. Chez le même enfant, on

peut voir des phobies succéder à des at-

taques de panique, puis être suivies,

quelques années plus tard, de somatisa-

tions ou d’angoisses de dépersonnalisa-

tion. L’important est toujours d’aider le

patient à établir des liens au long cours,

à avoir, plutôt qu’un médicament, des

Médecine

& enfance

avril 2009

page 181

121036_179- 20/04/09 14:40 Page 181

clés lui donnant accès au sens de ses

symptômes, lesquels en ont toujours un,

même s’il est parfois inaccessible dans

l’immédiat.

L’anxiété parentale projetée sur l’enfant

n’était pas le sujet du présent article,

mais elle constitue un chapitre impor-

tant des perturbations interactives pa-

rent-enfant. En effet, certaines patho-

mimies, la répétition de demandes

d’examens médicaux ou d’examens

complémentaires, les fausses croyances

concernant des pathologies infantiles

menant à une surprotection ne sont pas

rares. Au maximum, on trouve le syn-

drome de Münchhausen par procura-

tion, qui est considéré comme une for-

me de maltraitance.

Médecine

& enfance

avril 2009

page 182

Bibliographie

AJURIAGUERRA J. : Manuel de psychiatrie de l’enfant, 2

e

éd.,

Masson, Paris, 1977.

BOWLBY J. : « L’anxiété de la séparation», Psychiatr. Enf., 1962 ;

5:317-35.

BOWLBY J : Attachement et perte, PUF, Paris, 1978.

DIATKINE R. : « Figures de l’anxiété de l’enfance à l’adolescen-

ce », Neuropsychiatr. Enf. Adolesc., 1995 ; 43 : 197-200.

FREUD A. : Le Moi et les mécanismes de défense, 8

e

éd., PUF,

Paris, 1975.

FREUD S. : « L’inquiétante étrangeté » (1919), in L’inquiétante

étrangeté et autres essais, Gallimard, Paris, 1965 ; p. 211-63.

FREUD S. : Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, Paris, 1975.

JALENQUES I., LACHAL C., COUDERC A.J. : Les états anxieux

de l’enfant, Masson, Paris, 1992.

LEBOVICI S., LE NESTOUR A. : « A propos des phobies scolaires

graves », Psychiatrie de l’Enfant, 1977 ; 20 : 383-432.

MOUREN-SIMEONI M.C., VILA G., VERA L. : Troubles anxieux

de l’enfant et de l’adolescent, Maloine, Paris, 1993 ; p. 103.

SPITZ R. : « Anaclitic depression. An inquiry into the genesis in

early childhood », Psychoanalytical Study of the Child, 1946 ; 2:

313-42.

WALKUP J.T., ALBANO A.M., PIACENTINI J., BIRMAHER B.,

COMPTON S.N., SHERRILL J.T., GINSBURG G.S., RYNN M.A.,

MCCRACKEN J., WASLICK B., IYENGAR S., MARCH J.S., KEN-

DALL P.C. : « Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a com-

bination in childhood anxiety », N. Engl. J. Med., 2008 ; 359 :

2753-66.

121036_179- 20/04/09 14:40 Page 182

1

/

4

100%