L’engagement thérapeutique dans les troubles schizophréniques DOSSIER THÉMATIQUE

48 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010

DOSSIER THÉMATIQUE

La schizophrénie :

penser le soin

L’engagement thérapeutique

dans les troubles

schizophréniques

Therapeutic commitment in schizophrenia

T. Bottai*, M. Benoit**, S. Bourcet***, D. Dassa****, P. Raymondet*****

* Pôle de psychiatrie générale,

service 13G24, centre hospitalier de

Mar tigues.

** Clinique de psychiatrie et de

psychologie médicale, pôle des

neurosciences cliniques, CHU Pasteur,

Nice.

*** Pôle de psychiatrie infanto-juvé-

nile, centre hospitalier de Toulon.

**** Pôle de psychiatrie Centre,

hôpital de la Conception, Assistance

publique - hôpitaux de Marseille.

***** Pôle de psychiatrie, service

83G01, centre hospitalier de Toulon.

Tout engagement génère des compromis,

et il est évidemment beaucoup plus facile de rester

soi-même en ne faisant rien.

Ethan Hawke

De l’engagement en général

Il est essentiel de cerner la problématique de l’enga-

gement, notamment celle de l’engagement théra-

peutique à laquelle tout médecin est confronté.

Nous sommes engagés par rapport à nos patients

et dans les soins, et il est utile d’avoir une lecture

critique de notre engagement quotidien.

S’engager sous-entend de s’impliquer activement

dans une situation, de prendre des responsabilités,

d’anticiper et d’ouvrir un avenir à l’action, et, surtout,

de se lier à soi-même dans le futur par rapport à ses

propres actes.

Au-delà de ces ébauches, l’engagement peut

être compris comme une conduite et un style de

conduite, d’une part, comme des actes et une

sommation d’actes, d’autre part.

L’engagement en tant que conduite consiste à

assumer activement une situation (c’est-à-dire à

être impliqué et concerné par la situation). Il s’agit

donc de reprendre à son propre compte une situa-

tion, a priori indépendante de soi, et de s’en consi-

dérer comme responsable. De cela doivent découler

un certain nombre d’actes qui visent, à partir du

présent, à reprendre le passé pour donner à l’avenir

un nouveau sens. Bien évidemment cette attitude

requiert une implication, une responsabilisation et

une anticipation de l’avenir. Surtout, elle s’oppose

radicalement aux attitudes qui manifestent une

non-prise de conscience de la situation, un retrait,

de l’indifférence ou un refus de participation.

L’engagement en tant qu’acte est une décision prise,

qui, à un moment donné, lie l’individu à lui-même,

à son propre projet et à son propre futur, bien plus

qu’à la situation externe. Une condensation s’opère

au moment de la décision et de l’acte, condensa-

tion du sujet d’une part, du présent et du passé de

la situation d’autre part, condensation qui engage

l’avenir, bien que celui-ci reste incertain, mais orienté

avec un nouveau sens. De manière en apparence

paradoxale, l’acte d’engagement n’engage que celui

qui le pose, mais il l’engage totalement par rapport

à lui-même et dans son futur, beaucoup plus qu’il

n’engage la situation externe et autrui.

Précisément, il y a différents types d’actes d’enga-

gement. Il est possible de s’engager dans une orga-

nisation, telle l’armée. Dans ce cas, l’engagement

reste circonscrit, instrumental, et de durée limitée

(on s’engage pour apprendre à être soldat, à obéir

aux ordres et à remplir sa mission de combattant

pendant un certain nombre de mois ou d’années,

mais on s’engage seulement à cela). On peut, à l’op-

posé, s’engager dans la défense d’une idéologie ou

d’une valeur (politique ou religieuse, par exemple).

Dans ce cas, l’engagement est beaucoup plus général

– les actes à accomplir ne sont pas définis au préa-

lable – et il impose beaucoup plus un style de vie

et un dévouement global sans de réelles limita-

tions. Enfin, un troisième type d’engagement en

tant qu’acte peut se développer en rapport avec une

personne. L’acte d’engagement prend alors la forme

d’une promesse ; d’une promesse faite à un instant

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010 | 49

Résumé

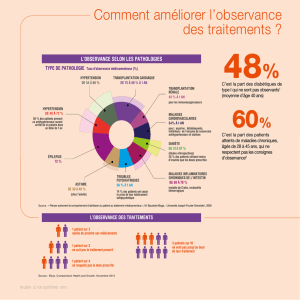

L’engagement thérapeutique dans les troubles schizophréniques implique deux dimensions : l’observance

(le comportement) et l’adhésion (ou la représentation psychique).

Pour les patients, l’observance est la prise des traitements et des soins. L’adhésion est l’acceptation globale

de ces soins.

Pour les psychiatres, l’adhésion correspond à la conviction de l’utilité des prescriptions et l’observance

correspond à la mise en œuvre effective des soins.

Cette approche devrait permettre une stratégie thérapeutique plus efficace, notamment durant la période

critique initiale des cinq premières années de la maladie, et favoriser un meilleur pronostic.

Mots-clés

Engagement

thérapeutique

Troubles

schizophréniques

Observance

Adhésion

Highlights

Therapeutic commitment in

schizophrenia involves two

dimensions: adherence (as a

behavior) and compliance (as

a psychic representation).

For patients, adherence is to

take antipsychotic medications

and to follow other therapeutic

interventions. Compliance is

the global acceptance of these

therapeutic interventions.

For psychiatrists, compli-

ance fits to conviction of the

usefulness of prescriptions

and adherence fits with real

efficacy of the prescriptions

(medications and therapeutic

interventions).

This approach could lead to

a better efficacy of the thera-

peutic strategies during the

first five years of schizophrenia

and could promote to a better

prognosis.

Keywords

Therapeutic commitment

Schizophrenia

Adherence

Compliance

donné de répondre de soi-même dans le futur. La

fidélité concerne l’engagement (et non l’autre en tant

que tel). La promesse est celle d’un don, d’être fidèle

et de se conformer à l’engagement pris au moment

de l’acte – qui peut d’ailleurs être un don mutuel

(finalement, chacun répond de soi par rapport à

lui-même en présence de l’autre).

L’exemple des professions médicales illustre les

différents aspects des actes d’engagement. L’as-

pect instrumental (de technicité) est retrouvé dans

l’impératif de faire ce qui est nécessaire pour acquérir

les compétences requises et dans la nécessité d’ac-

tualiser ces mêmes connaissances. L’aspect idéal

consiste à souscrire aux valeurs morales caractéris-

tiques de la profession. L’aspect relationnel suppose

que la pratique soit la plus efficace possible non

seulement sur le plan technique mais aussi sur

le plan intersubjectif (tout le temps), à l’égard

de chaque patient. En d’autres termes, ce qui est

attendu du médecin et du professionnel de santé,

qu’il accepte implicitement, c’est une forte mise en

jeu personnelle, un savoir-faire approprié, un souci

des malades et du dévouement à leur égard. Il s’agit

donc d’une relation instrumentale, mais aussi d’une

relation vraiment personnelle.

L’aspect concret de l’engagement se manifeste dans

la décision d’engagement. Cette décision a un sens,

car elle est réfléchie, systématiquement conduite,

elle vise à atteindre un objectif fixé et à introduire des

conditions nouvelles à dessein de modifier l’avenir.

Cependant, la décision d’engagement dans un

présent donné ne garantit pas d’atteindre l’objectif

fixé, car il y a des facteurs circonstanciels impossibles

à contrôler. Si l’exercice médical est une relation qui

nécessite un engagement, comme nous venons de le

voir, cet engagement a une réalité car il concerne non

seulement le cours du monde que le professionnel

de santé tente d’infléchir, mais surtout l’être qui

s’engage (en l’occurrence le médecin ou le soignant)

et son être à venir. Cette relation thérapeutique au

sein de laquelle le thérapeute s’engage relève de

l’alliance, qui facilite les moyens thérapeutiques,

mais aussi du contrat thérapeutique.

La conséquence de l’engagement est finalement le

contrat, or un contrat est une “promesse-devant-

être-tenue”. Mais, ordinairement, lorsque l’on signe

un contrat, on s’y soumet volontairement, on exerce

son libre-arbitre, son autonomie, sa liberté et sa

responsabilité. Si l’on considère la relation médecin-

patient, à plus forte raison en psychiatrie, force est

de constater que la relation est asymétrique et

que les deux contractants ne sont pas au même

niveau. Dans ces conditions, le patient ne peut pas

réellement exercer son libre-arbitre et sa respon-

sabilité pleine et entière : en fait, la responsabilité

contractante du médecin est entière alors que celle

du patient n’est que relative. Le médecin doit donc

être garant des conditions du contrat et de l’alliance

thérapeutique, bien que les variables qui condition-

nent cette dernière soient complexes et fassent appel

à des critères relationnels et psychiques propres au

patient ainsi qu’à des éléments environnementaux

provenant de l’entourage ou des média difficilement

contrôlables par le psychiatre.

De l’engagement dans les troubles

schizophréniques

L’étude observationnelle CATIE, portant sur la prise

en charge des troubles schizophréniques, montre

très clairement qu’il existe deux dimensions chez

les patients par rapport aux soins (1), sans que cela

soit propre aux troubles schizophréniques. L’examen

des taux d’attrition, c’est-à-dire des taux de patients

sortant de l’étude, rapporte que 23,7 % des patients

sortent de l’étude en raison du manque d’efficacité

du traitement, que 14,9 % en sortent pour effets

indésirables ou intolérance, et que 29,9 % sortent

par décision personnelle. Il est légitime de consi-

dérer que le manque d’efficacité et l’intolérance

conditionnent directement le comportement, alors

que l’attitude des 29,9 % de patients – presque un

tiers des patients – qui arrêtent par décision person-

nelle renvoie à leur adhésion au traitement et à leur

représentation mentale du trouble et des soins.

Nous pouvons donc définir ces deux dimensions : la

première, comportementale, concerne l’observance,

qui correspond au fait de prendre les traitements

prescrits et de se conformer à la prescription ; la

seconde relève de la représentation, de l’adhésion,

qui correspond à l’accord du patient sur les moyens

employés dans le cadre des soins, les buts du trai-

tement et le fait d’être malade (sans pour autant

50 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010

L’engagement thérapeutique

dans les troubles schizophréniques

DOSSIER THÉMATIQUE

La schizophrénie :

penser le soin

être nécessairement d’accord sur la maladie). Bien

sûr, ces deux dimensions sont reliées entre elles et

se déploient sur un continuum d’intensité.

Si cela est vrai pour les patients, sans aucune spécifi-

cité psychiatrique puisqu’en médecine les taux sont

les mêmes, cela peut être vrai pour les soignants. La

proposition est donc la suivante : sur le plan pure-

ment pharmacologique, dans les troubles schizo-

phréniques, les soignants adhèrent-ils à la notion

d’utilité du traitement au long cours, et ont-ils un

comportement de contrôle des moyens mis en

œuvre pour une bonne observance ? Autrement

dit et plus généralement, sommes-nous convaincus

que fumer est mauvais pour la santé, continuons-

nous ou non de fumer et quels sont les moyens

comportementaux que nous mettons en œuvre

pour arrêter ?

L’adhésion des thérapeutes, c’est-à-dire l’enga-

gement en tant que conduite, dans le cadre des

troubles schizo phréniques, pose donc la question

de leur adhésion aux données de la science médi-

cale actualisée : données cliniques fondées sur les

descriptions, la psychopathologie et les expériences

professionnelles renouvelées, données neurobio-

logiques s’appuyant sur les avancées génétiques,

neuro-chimiques, et neuro-anatomiques fonction-

nelles, et données thérapeutiques concernant les

médicaments, l’observance, et les psychothérapies

ayant fait la preuve de leur efficacité. Plus préci-

sément, quelles sont nos convictions ? Existe-t-il

des troubles schizophréniques ? Ces troubles ont-ils

différentes phases évolutives (prodromique, critique

initiale et évoluée) ? Ont-ils des conséquences

socio-relationnelles ? Existe-t-il une efficacité

de certains médicaments, de certaines stratégies

psychothérapiques ? Y a-t-il une nécessité de

compensation sociale de ces troubles ? L’obser-

vance des thérapeutes, soit l’engagement en tant

qu’acte, impose de se questionner sur les moyens

mis en œuvre, sur les actes réellement effectués,

sur l’intentionnalité stratégique pragmatique et

sur la constance et la pérennité des soins contrôlés.

Prescrivons-nous des médicaments efficaces et nous

assurons-nous correctement de leur prise ? Prescri-

vons-nous suffisamment longtemps et de manière

contrôlée ? Proposons-nous des psychothérapies

efficaces – Sommes-nous formés à celles-ci ? – et

une psycho-éducation personnelle et familiale ?

Enfin, établissons-nous des compensations sociales

et financières ?

L’examen de l’évolution naturelle des troubles

schizophréniques, au vu de la littérature, montre

qu’il existe 3 grandes périodes de la pathologie :

une période prodromique, une période de début de

pathologie, d’environ 5 ans, qui est critique quant

aux interventions thérapeutiques, et, enfin, après

10 ans d’évolution, une période dite “évoluée”. Les

enjeux thérapeutiques sont bien évidemment diffé-

rents selon les périodes : en phase prodromique,

l’objectif est d’éviter la maladie, en période critique

initiale l’objectif est ambitieux et vise à guérir de

la maladie (quitte à ce que quelques petits signes

séquellaires demeurent), et, en période évoluée,

le but est de préserver les acquis et d’éviter une

évolution délétère vers la dégradation.

Si nous nous concentrons sur la période critique

initiale, avant 5 ans d’évolution des signes carac-

téristiques de la pathologie, nous devons convenir

des éléments suivants : il faut traiter le plus tôt

possible (l’intervention thérapeutique au début

d’une maladie est, classiquement, en médecine,

plus efficace qu’après une évolution du processus

morbide), car si la durée pendant laquelle la

psychose est non traitée (délai entre l’apparition

des signes psychotiques explicites et le premier

traitement efficace) est très délétère, la durée

pendant laquelle la maladie n’est pas traitée (qui

englobe aussi la période prodromique dont l’évo-

lution vers la psychose est univoque et qui corres-

pond au début réel de la pathologie, même si les

signes explicites permettant le diagnostic ne sont

pas encore présents) l’est plus encore et conditionne

le pronostic. Or les données couramment admises

dans la littérature internationale rapportent une

durée moyenne de psychose non traitée allant de

1 à 2 ans (sauf dans les programmes de recherche

de dépistage précoce) et une phase prodromique ou

prépsychotique d’au moins 1 an (2). Il faut traiter

de manière efficace suffisamment longtemps, et les

données les plus récentes montrent que 2 années

sont quasiment insuffisantes, puisque pratiquement

80 % des patients de l’étude de R. Emsley et al. (3)

rechutent à l’arrêt progressif du traitement instauré

2 années plus tôt. La durée de psychose non traitée

est classiquement définie comme celle s’écoulant

entre l’apparition des premiers symptômes et le

premier traitement efficace. Cependant, il faut

considérer que tout arrêt du traitement durant la

phase critique initiale, avant la réintroduction d’un

traitement correspond à une durée supplémentaire

de psychose non traitée et se cumule à la durée

initiale. Enfin, il faut admettre que la rémission est

possible tant sur le plan symptomatique que sur le

plan fonctionnel.

De cette adhésion doivent découler nos actes d’ob-

servance et notre comportement : prescription de

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010 | 51

DOSSIER THÉMATIQUE

médicaments efficaces, nécessité d’évaluer cette

efficacité (clinique, métrologique), facilitation

et contrôle de la prise (voie injectable d’action

prolongée, administration per os par un profes-

sionnel au domicile tous les jours, ce qui libère le

temps d’entretien psychiatrique de l’évaluation de

l’observance), et prescription supérieure à 2 ans en

informant très rapidement le patient de cette durée

nécessaire. Notre comportement de prescripteur

doit être complété par les interventions psychothé-

rapiques et sociales : information et éducation de

l’intéressé et de son entourage sur cette condition

médicale au long cours qui vise à l’abandon des

idées fausses, facilitation de leur adhésion et de leur

observance aux soins par le recours à des stratégies

motivationnelles d’observance médicamenteuse

telles que la méthode LEAP (Listen-Empathize-Agree-

Partner) de Xavier Amador (4) et à des programmes

psycho-éducatifs formalisés de groupe ; psychothé-

rapies validées et stratégies d’amélioration du fonc-

tionnement social et relationnel (entraînement aux

compétences sociales, à la gestion du stress, bilan

fonctionnel des compétences sociales et relation-

nelles) ; mise en place d’aides sociales au logement,

à l’insertion ou la réinsertion professionnelle ; et

enfin séquençage des diverses interventions.

Les enjeux sur le plan de l’engagement thérapeutique

dans la phase initiale peuvent être résumés ainsi : il

est nécessaire de définir sur le plan pratique qui, du

psychiatre, de l’infirmière de psychiatrie de secteur,

du médecin généraliste référent, de l’infirmière libé-

rale éventuelle, du psychologue, du pharmacien, de

l’entourage et enfin du travailleur social, fait quoi

durant cette période. Le psychiatre traitant, outre

son rôle propre, doit probablement coordonner tous

ces intervenants, répartir les tâches de chacun et

contrôler l’efficience de leurs interventions, bref

mettre en musique de manière harmonieuse les

partitions respectives des uns et des autres.

Sans doute faudrait-il mettre en place, après l’op-

timisation de la prise en charge durant la phase

initiale, la même démarche d’engagement dans

les deux autres phases cliniques des troubles

schizo phréniques, à savoir la phase prodromique

et la phase évoluée. Durant la phase prodromique,

le prérequis supposé emporter l’adhésion des

thérapeutes devrait être que les prodromes sont

univoques, évoluent fatalement vers la psychose,

qu’ils se distinguent ainsi des signes de vulnérabi-

lité au destin équivoque, et qu’il y a une nécessité

d’intervention thérapeutique. Les conséquences

interventionnelles et les actes d’engagement

thérapeutique se déclinent par la mise en place

de stratégies de dépistage et d’organisation d’accès

aux soins, et une information des intervenants,

de l’intéressé et de son entourage portant sur les

risques, les incertitudes, les facteurs précipitants et

les traitements éventuels (psychothérapies et médi-

caments adaptés à cette phase). Beaucoup plus

tardivement, durant la phase évoluée, après 10 ans

de maladie (cohorte particulièrement importante

dans nos secteurs de psychiatrie publique), l’adhé-

sion des thérapeutes devrait se cristalliser autour

de la nécessité de traiter à vie (fondée, toujours sur

l’idée que la période passée avec des symptômes

est délétère comme le montre la durée initiale

de psychose non traitée), autour d’une possible

rémission dans certains cas mais, à défaut, dans

l’immense majorité des cas, d’une stabilisation et

autour de la nécessaire compensation, sur le plan

fonctionnel, du handicap généré par la chronicité

des signes. Bien sûr, le comportement des théra-

peutes, soit l’engagement comme actes, impose

d’obtenir l’observance médicamenteuse à l’aide

des stratégies habituelles – celles-ci sont utilisées

de manière beaucoup plus centrée sur les équipes

de soins, qui deviennent souvent l’entourage réel

du patient –, d’évaluer les symptômes et le fonc-

tionnement et de compenser les handicaps par la

remédiation cognitive des compétences sociales,

les entraînements cognitifs et les activités occu-

pationnelles au sens large.

Conclusion

L’adhésion des thérapeutes aux données actuali-

sées de la science et de la médecine est nécessaire.

Les actes d’engagement qui doivent en découler

incluent la nécessité de l’engagement des patients

et de leur entourage, sous la responsabilité des

soignants. Cette nécessité pourrait prendre la forme

d’un contrat entre thérapeute et patient, définis-

sant les droits et devoirs respectifs de chacun. C’est

seulement à ce prix que nous pourrons éviter des

compromis qui s’apparentent à des compromissions

et qui se font au détriment des patients car “seuls

nos actes nous engagent”. ■

Références

bibliographiques

1.

Lieberman JA, Stroup TS,

McEvoy JP et al. Clinical Anti-

psychotic Trials of Intervention

Effectiveness (CATIE) Investi-

gators. Effectiveness of anti-

psychotic drugs in patients with

chronic schizophrenia. N Engl J

Med 2005;353(12):1209-23.

2.

Crumlish N, Whitty P,

Clarke M et al. Beyond the critical

period: longitudinal study of

8-year outcome in first-episode

non-affective psychosis. Br J

Psychiatry 2009;194(1):18-24.

3.

Emsley R, Oosthuizen P,

Koen L, Niehaus D, Martinez L.

A study of the clinical outcome

following treatment disconti-

nuation after rémission in the

first-episode schizophrenia. Eur

Neuropsychopharmacol 2009;

19(Suppl. 3):S486.

4.

Amador X. Comment faire

accepter son traitement au

malade : schizophrénie et

troubles bipolaires. Paris: Retz,

2007.

1

/

4

100%