La personne âgée

L’hospitalisation, un risque en soi pour la personne âgée

La personne âgée est plus vulnérable aux complications iatrogéniques1d’une hospitalisation

menant très souvent au déclin fonctionnel. Près du tiers des personnes âgées hospitalisées

en soins aigus subissent un déclin fonctionnel dont près de 40 % présente une perte d’auto-

nomie significative qui deviendra souvent irréversible (Sager, 1998). Cela affecte tant la

qualité de vie à long terme du patient âgé et celle de ses proches aidants, que le coût des soins

de santé (polypharmacie, augmentation de la durée de séjour et du taux d’hébergement...).

Paradoxalement, le déclin fonctionnel de l’aîné survient souvent en même temps que

l’amélioration de la condition ayant précipité son hospitalisation, ce que Palmer, Counsell

et Landefeld (2003) nomment un syndrome dysfonctionnel (voir la figure en page 3).

Bien que nous soignions avec la plus récente technologie, certaines

pratiques de soins ont été peu remises en question et nuisent à

la personne âgée (ex. : le repos au lit par défaut, la tolérance de

la malnutrition, etc.). Ces pratiques relèvent de certains mythes

reliés à la méconnaissance du vieillissement normal et des

besoins essentiels de la personne âgée malade. Cette ignorance

entraîne trop souvent des attitudes d’abandon ou de surprotection

de la part du personnel soignant et des proches.

Par ailleurs, les lieux physiques de l’hôpital ont été conçus en

fonction d’une population plus jeune et plus rapidement autonome

après un épisode de maladie aiguë et sont mal adaptés (chambres

exigües, salles de bain difficiles d’accès et d’utilisation, lits trop

hauts, etc.) à une clientèle âgée qui nécessite souvent une aide

technique (canne, cadre de marche).

l’Avant-Garde

Le journal des soins infirmiers du CHUM

Vol. 8 No3 Automne 2008

l’Avant-Garde

Au CHUM, la clientèle des personnes âgées

de plus de 65 ans hospitalisée en courte

durée est de 36 %. Cette proportion atteint

de 45 à 67 % dans certains services autres

que la gériatrie (cardiologie, médecine in-

terne, orthopédie, urologie). Comment le

CHUM envisage-t-il d’adapter et d’améliorer

les soins à cette clientèle? Notamment en

créant un projet d’OPTIMisation des soins

aux personnes Âgées à l’Hôpital, que l’on a

appelé OPTIMAH.

Sommaire

•OPTIMAH : ou comment mieux soigner les ainés 1

à l’urgence et dans les unités de soins aigus

•La planification du congé hospitalier 5

des personnes âgées... une affaire de famille !

•La personne âgée et le syndrome d’immobilisation :

un enjeu infirmier 9

•Perdre son permis de conduire :

une étape difficile pour la personne âgée 13

•Mot de la présidente du CII 15

•Ressources 16

•Adresses santé 16

Thème de ce numéro :

La personne âgée

OPTIMAH : ou comment mieux

soigner les ainés à l’urgence et

dans les unités de soins aigus

Par Sylvie Lafrenière, inf., M. Sc., et Dre Annik Dupras

Sylvie Lafrenière est conseillère en soins spécialisés, regroupement

de médecine contemporaine et soins prolongés. DreAnnik Dupras

est médecin interniste-gériatre. Toutes deux sont responsables

du projet OPTIMAH du CHUM.

1Iatrogénique : conséquences indésirables des soins et traitements médicaux.

2l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008

Des hôpitaux plus accueillants

pour les aînés

Depuis une dizaine d’années, aux États-Unis

et au Canada, des projets d’envergure visant

spécifiquement le soin des aînés en centre

hospitalier de courte durée ont été dévelop-

pés tant pour l’urgence que pour les unités

d’hospitalisation (Acute Care Geriatric Nurse

Network, 2007; Grenier, L’Heureux et Côté,

2007; Palmisano-Mills, 2007; Parke et Brand,

2004; Regional Geriatric Program of Ontario,

2006).

En mai 2008 à Montréal, le colloque Un hôpi-

tal accueillant pour les aînés a mis en com-

mun les initiatives et les projets québécois et

canadiens visant à mieux adapter l’hôpital

d’aujourd’hui aux besoins des personnes

âgées, en tenant compte des nombreux

besoins déjà clairement exprimés.

Ces projets sont basés sur des résultats

d’études confirmant que des changements

peu coûteux peuvent être apportés à l’ap-

proche aux aînés dans un cadre de soins

aigus, avec des bénéfices tant pour le patient

que pour l’établissement (Inouye, Baker,

Fugal et Bradley, 2006; Palmer et al., 2003).

Formation et prévention

Au CHUM, plusieurs activités de formation

ont été dispensées sur la prévention et la

gestion du délirium, le syndrome d’immobili-

sation, la prévention des chutes et les solutions

de rechange à la contention physique. Nous

offrons aussi toute une gamme de services interdisciplinaires spécialisés en gériatrie et, depuis plus de huit

ans, le CHUM compte six infirmières de suivi systématique de clientèle âgée dont une est présente à l’urgence

de l’Hôpital Notre-Dame 5 jours/semaine. Malgré tout, nous constatons toujours un manque de connaissances

en matière de soins aigus adaptés aux besoins des aînés ainsi qu’une trop faible intégration des enseignements

à la pratique.

À l’automne 2007, la direction du CHUM a désigné deux chargées de projet dont le mandat, en partenariat avec

les directions concernées, est de définir et d’implanter des interventions pour améliorer la prise en charge de

la clientèle âgée fragile, à l’urgence et dans les unités de soins. Ces interventions visent la prévention du déclin

fonctionnel relié aux syndromes gériatriques et aux complications iatrogéniques.

Dans le cadre de ce projet, chaque regroupement clientèle, service, unité et équipe professionnelle est appelé

à examiner ses pratiques en matière de soins à sa clientèle plus âgée, à identifier celles à maintenir et à

améliorer, ainsi que les obstacles pour y arriver. De plus, les gestionnaires seront sensibilisés à l’acquisition de

matériel adapté et à la mise en place d’améliorations aux environnements physiques favorisant le maintien de

l’autonomie fonctionnelle.

l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008 3

OPTIMAH : l’affaire de tous mais plus particulièrement des soins infirmiers

Bien qu’OPTIMAH nécessite la participation de toutes les disciplines, les infirmières sont

particulièrement visées vu la place prépondérante qu’elles occupent durant l’hospitalisa-

tion, notamment en matière d’évaluation et d’intervention précoce, ainsi que pour leurs

compétences à mobiliser l’équipe de soins infirmiers et à établir un partenariat avec le

patient et ses proches.

De « Clinical intervention trials.

The ACE unit » de R. M. Palmer, S.

R. Counsell et S. C. Landefeld, 1998,

Clinics in Getriatric Medecine, 14(4),

p. 832. Traduit et reproduit avec la

permission de Elsevier Limited.

Parce que le projet repose en grande partie sur des activités préventives, il est

nécessaire de valoriser certains soins infirmiers dits de base qui sont des

interventions de prévention essentielles pour contrer les risques associés à la

maladie aiguë et à l’hospitalisation et ainsi assurer une récupération fonctionnelle

maximale. Ces soins de base sont les suivants :

Favoriser

•l’orientation et la communication (compenser

les problèmes de vision et d’audition);

•une mobilisation précoce;

•l’arrêt des soins et des traitements qui ont un impact

sur la mobilité le plus rapidement possible (sonde

urinaire, intraveinothérapie en continu, etc.);

•l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne

(ne pas faire pour le patient ce qu’il est en mesure

de faire lui-même);

•l’élimination et la continence urinaire;

•le sommeil par des moyens non pharmacologiques.

Les infirmières doivent avoir ces soins en tête lors de la rédaction du plan

thérapeutique infirmier, assumer un leadership mobilisateur auprès de leur

équipe et des proches aidants et reconnaître les efforts de chacun.

Modèle conceptuel du syndrome dysfonctionnel

Personne âgée fonctionnelle

Personne âgée avec atteintes fonctionnelles

Maladie aiguë

Atteinte fonctionnelle possible

Hospitalisation

Environnement hostile

Dépersonnalisation

Alitement

Malnutrition

Médicaments

Procédures

Humeur dépressive

Attentes négatives Atteinte physique

Assurer

•un apport hydrique et

nutritionnel adéquat;

•le soulagement optimal de la

douleur tout en appliquant des

mesures de pharmacovigilance;

•un environnement physique

sécuritaire et adapté aux

besoins d’aide.

4l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008

Références

Acute Care

Geriatric Nurse

Network. (2007).

Geriatric emer-

gency nursing ini-

tiative. Consulté le

17-07-2007 à

www.acgnn.ca/

geriatric_

emergency_nurse

_initiative.html

Fulmer, T. (2007).

How to try this :

Fulmer SPICES.

American Journal

of Nursing,

107(10), 40-48.

Grenier, L.,

L’Heureux, M. et

Côté, E. (2007).

Développement

des pratiques

professionnelles

en matière de

dépistage, d’éva-

luation et d’inter-

vention auprès

des personnes

âgées à risque de

perte d’autonomie

nécessitant des

soins aigus.

Rapport

Forces/Extra.

Inouye, S. K.,

Acampora, D.,

Miller, R., Fulmer,

T. Hurst, L. D. et

Cooney, L. M. Jr.

(1993). The Yale

geriatric care

program. A model

of care to prevent

functional decline

in hospitalized

elderly patients.

Journal of the

American Geria-

trics Society,

41(12), 1345-1352.

Inouye, S. K,

Baker, D. I., Fugal,

P. et Bradley, E. H.

(2006). Dissemina-

tion of the hospital

elder life program.

Implementation,

adaptation and

sucesses. Journal

of the American

Geriatrics Society,

54(10), 1492-1499.

Palmer, R. M.,

Counsell, S. R. et

Landefeld, S. C.

(1998). Clinical

intervention trials.

The ACE unit.

Clinics in Getria-

tric Medecine,

14(4), 831-849.

Palmer, R. M.,

Counsell, S. R. et

Landefeld, S. C.

(2003). Acute care

for elders units.

Practical conside-

rations for opti-

mizing health out-

comes. Disease

Management

Health Outcomes,

11(8), 507-517.

Palmisano-Mills.

C. (2007). Common

problems in hos-

pitalized older

adults. Four pro-

grams to improve

care. Journal of

Gerontological

Nursing, 33(1),

48-54.

Déceler, traiter, assurer le suivi

Dès l’admission, à l’aide de l’outil d’évaluation initiale, les infirmières

peuvent déceler la présence d’une atteinte fonctionnelle et de facteurs

de risque de complications tels le délirium et les chutes. Ce repérage

devrait déclencher une série d’actions préventives et thérapeutiques,

telles que déterminées au plan thérapeutique infirmier (PTI) et être

transmis à tous les membres de l’équipe de soins infirmiers. Par la suite,

les infirmières, en collaboration avec les préposés et infirmières auxiliaires,

évaluent tout au long du séjour les signes de conditions de santé à

risque d’affecter le statut fonctionnel soit : les changements cognitifs

(délirium), la perte de mobilité ou l’incapacité aux

AVQ, la déshydratation, la malnutrition, l’insomnie,

l’incontinence de novo, les plaies de pression. L’ins-

tallation d’une de ces conditions, si elle n’est pas

traitée précocement, peut déclencher une cascade

d’événements défavorables.

Ces « signes vitaux gériatriques », tels que désignés

par Inouye et al. (1993), n’ont rien de nouveau et

font déjà l’objet de surveillance clinique, mais leur

présence ne déclenche pas assez souvent l’état

d’alerte conduisant à une modification du plan d’in-

tervention. C’est pourquoi Fulmer (2007) a élaboré un

outil pour l’évaluation infirmière des personnes âgées

prenant la forme de l’acronyme SPICES. L’équipe

OPTIMAH du CHUM a développé une adaptation

française de cet outil ainsi qu’un guide d’utilisation.

L’acronyme utilisé est AINÉES : Autonomie (mobilité

et hygiène) et chutes, Intégrité de la peau, Nutrition,

Élimination, État cognitif et comportement, Sommeil.

Faire équipe avec le patient âgé et ses proches

L’équipe de soins infirmiers favorise le partenariat avec les patients âgés

et leurs proches en les informant des moyens pour prévenir le déclin

fonctionnel lors du traitement d’une maladie aiguë ou d’un séjour hospi-

talier. Entre autres, les proches peuvent contribuer à la compréhension et

à la motivation du patient en plus de participer à certaines interventions

(hydratation, alimentation, mobilisation, orientation).

Des soins « high tech » et « high care »!

L’adaptation des soins hospitaliers aux besoins des personnes âgées vulné-

rables exige plus que de la formation et la bonne volonté des individus.

Seule une approche concertée et systémique peut mener à une réelle

transformation des pratiques institutionnelles. L’amélioration des soins

aux aînés passe d’abord par la valorisation des actions quotidiennes

des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des infirmières

auxiliaires, visant à prévenir le déclin fonctionnel. Les médecins et

les autres professionnels doivent appuyer et valoriser ces interventions.

Les gestionnaires, quant à eux, sont appelés à examiner les moyens pour

soutenir les bonnes pratiques cliniques en lien avec les soins aigus des

aînés.

Dans un environnement où les prouesses technologiques et médicales

sont à l’avant-scène et desservent bien la clientèle âgée, la vulnérabilité

des aînés nous rappelle toute la valeur des soins quotidiens axés sur la

récupération de l’autonomie et le maintien de la qualité de vie.

Parke, B. et

Brand, P. (2004).

An elder-friendly

hospital. Transla-

ting a dream into

reality. Nursing

Leadership,

17(1):62-77.

Regional Geriatric

Programs of

Ontario. (2006).

Geriatric Emer-

gency Manage-

ment. Provincial

Interim Report

2005-2006.

Abridged version.

Consulté le 5-11-

2007 à http://rgp.

toronto.on.ca/PDF

files/gem2005-06

yearendreporta

bridged.pdf

Sager, M. A. et

Rudberg, M. S.

(1998). Functional

decline associated

with hospitaliza-

tion for acute ill-

ness. Clinics in

Getriatric Mede-

cine, 14(4), 669-

679.

Pourquoi des signes vitaux

gériatriques (AINEES) ?

•Structurer l’évaluation en fonction de six aspects

de la santé où une détérioration est considérée

prédictive de complications et de déclin fonctionnel

•Mettre davantage l’emphase sur l’état de santé

global du patient âgé plutôt que de cibler uniquement

la maladie l’ayant conduit à l’hôpital

•Identifier de façon précoce les signes d’installation

ou de présence de conditions à risque

•Fournir une vue d’ensemble de la réponse du

patient âgé aux soins et traitements dispensés

l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008 5

Recherche Par Francine Ducharme, inf., Ph. D.

Dre Francine Ducharme est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université

de Montréal et titulaire de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille.

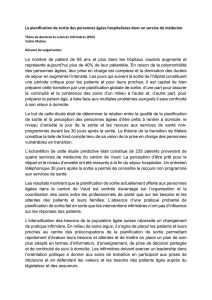

La planification du congé

hospitalier des personnes âgées...

une affaire de famille !

Planification du congé hospitalier

Depuis près d’une quinzaine d’années, plusieurs études

ont été réalisées sur l’hospitalisation des personnes

âgées, entre autres, sur les effets des différentes

modalités de planification du congé hospitalier et de

suivi systématique lors du retour à domicile (Burns,

Lamb et Wholey, 1996; Congdon, 1994; Jackson,

1994a). Plusieurs appellations sont utilisées pour

qualifier ces modalités de prestation des soins. On parle

parfois de gestion de cas (case management), de soins

intégrés (managed care), de gestion du processus de

soins ou de cheminement clinique (care map).

Ces différentes façons de faire ont été développées

afin de favoriser une transition harmonieuse lors du

passage de l’hôpital au domicile. Cette transition cons-

titue une période de changement dans les habitudes

de vie des personnes âgées, de même qu’une période

de grands déséquilibres et de vulnérabilité. Elle se

caractérise bien souvent par la nécessité d’apprendre

de nouvelles habiletés, de modifier l’environnement

familier (le domicile) et de changer les rôles et fonc-

tions au sein de la famille (Schumacher, Jones et

Meleis, 1999).

Malgré le fait que différents programmes de planifi-

cation du congé hospitalier aient été développés

dans plusieurs milieux de pratique, il semble que de

20 à 40 % de ces programmes ne répondent pas aux

besoins des personnes âgées (Leclerc, Wells, Craig et

Wilson., 2002). Une des raisons invoquées pour expli-

quer cet insuccès serait que les professionnels n’im-

pliquent pas suffisamment les familles dans le

processus de planification du congé. Cette situation

concerne bien évidemment les infirmières qui ont un

rôle prépondérant à jouer au cours de ce processus.

Avec le vieillissement de la population et les grands changements

dans la structure des familles et des systèmes de santé, de nouvelles

problématiques et de nouveaux besoins ont émergé au cours des

dernières décennies dans la plupart des pays industrialisés. Parmi

ceux-ci, on ne peut passer sous silence le phénomène du soin dans

la famille. Notamment, le fameux virage que l’on dit « ambulatoire »

met grandement à profit l’engagement des membres des familles

dans les soins offerts à leurs parents vieillissants. L’objectif de ce

virage est de permettre une réintégration rapide des personnes âgées

au sein de leur domicile, tout en réduisant les journées d’hospi-

talisation et les coûts. Dans cette perspective, il va de soi que la

planification du congé hospitalier prend une importance capitale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%