Chapitre 23 : Complications après chirurgie cardiaque

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 23 Complications en chirurgie cardiaque 1

CHAPITRE 23

COMPLICATIONS APRES

CHIRURGIE CARDIAQUE

Mise à jour: Décembre 2012

Précis d’Anesthésie Cardiaque

PAC

•

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 23 Complications en chirurgie cardiaque 2

Table des matières

Introduction 2

Douleur postopératoire 3

Incidence 4

Impact de l’échocardiographie 5

Sevrage ventilatoire 8

Transfert 8

Critères d’extubation 9

Sevrage rapide 10

Sevrage difficile 12

Complications cardio-vasculaires 14

Dysfonction ventriculaire 14

Infarctus du myocarde 19

Hypotension 20

Tamponnade 22

Réouverture sternale 28

Arythmies 29

Problèmes hématologiques 31

Complications pulmonaires 36

Complications neurologiques 38

Facteurs de risque 40

Prévention et traitement 42

Enfants 42

Paraplégie après chirurgie de l’aorte 43

Neuropathies périphériques 44

Complications rénales 46

Etiologie de l’insufisance rénale 46

Traitement de l’insuffisance rénale 49

Prévention de l’insuffisance rénale 50

Complications abdomino-digestives 53

Complications infectieuses et métaboliques 54

Complications infectieuses 54

Contrôle de la glycémie 54

Syndrome inflammatoire systémique 55

Bibliographie 57

Auteurs 65

Introduction

Malgré les progrès techniques et les connaissances accumulées, la chirurgie cardiaque est une

chirurgie à risque, grevée de nombreuses complications. Ces dernières ont des origines

multifactorielles ; certains éléments étiologiques sont déjà présents avant l’opération. Il est donc

important que l’anesthésiste connaisse les principales complications postopératoires afin de les

anticiper et, si possible, de les prévenir. Mais pour le patient, la première des complications est la

douleur postopératoire.

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 23 Complications en chirurgie cardiaque 3

Douleur postopératoire

La sternotomie est assez douloureuse, bien qu’elle le soit moins qu’une thoracotomie. Près de la

moitié des patients se plaint de douleurs sévères ; 62% ont très mal lors des mouvements et 78% lors

d’expectorations ou de physiothérapie respiratoire [144]. Sur une échelle analogique visuelle de 0 à 10

(VAS), ils se situent en moyenne au niveau 4-5 pendant les 2 premiers jours et au niveau 3 du 3ème au

6éme jour [161]. En plus de la sternotomie, les sites de prélèvements vasculaires (veine saphène interne,

artère radiale) et les passages de drains sont également la cause de douleurs importantes.

Outre une sédation adéquate (midazolam, perfusion de propofol à bas débit), le confort est assuré par

une analgésie postopératoire intense qui peut revêtir différentes formes [161].

Opiacés : il n’y a pas de différence significative entre les différences substances ; le choix

dépend des habitudes locales. La technique la plus efficace est la PCA (patient-controlled

analgesia). La moins chère est la morphine (perfusion 1-2 mg/heure ou PCA).

Analgésiques non-morphiniques : bien que moins efficaces que les opiacés, de nombreuses

substances intraveineuses et orales sont utilisables ; les protocoles varient selon les

institutions.

o Tramadol (Tramal®), 100 mg iv 3-4 x/24 heures ;

o Kétorolac (Toradol®), 30 mg iv 3x/24 heures; dose maximale: 90 mg/24 heures

pendant 2 jours ;

o Paracétamol, 1 g iv toutes les 6-8 heures ;

o AINS oraux: acide méfénamique, ibuprofen, etc ; les anti-COX-2 sont à éviter car ils

augmentent significativement le risque cardiovasculaire [179] ;

o Gabapentine en doses progressives : commencer avec 100 mg 2x/j et augmenter

jusqu’à 2'400 mg/j maximum ; la gabapentine est plutôt réservée aux douleurs

neurogènes ou chroniques ;

o Alternative à la gabapentine : prégabaline, 50 mg 3x/j, jusqu’à 600 mg/j.

Analgésie péridurale thoracique : elle offre la meilleure qualité d’analgésie et de confort,

atténue la réponse au stress et diminue les complications respiratoires [39,45]. Vu le danger

qu’elle présente lors de l’anticoagulation en CEC, son rapport risque/bénéfice reste incertain

[116,204]. Au niveau cervico-thoracique, le dosage habituel est de 2 mL/h de bupivacaïne

0.75%.

Analgésie intrathécale : une injection unique (morphine 0.5 mg + sufentanil 50 mcg) par voie

lombaire pratiquée immédiatement avant l’induction suffit à octroyer 5 à 24 heures d’antalgie

postopératoire [24].

Autres techniques loco-régionales : moins pratiquées, elles peuvent être un appoint utile.

o Bloc paravertébral : injection dans le triangle bordé par la plèvre, l’apophyse

transverse vertébrale et les muscles paravertébraux de 15-20 mL de lidocaïne ou de

bupivacaïne ; ce bloc est peu risqué, même chez des malades anticoagulés ; on peut

laisser un cathéter en place pour une administration continue.

o Blocs intercostaux : utiles pour l’antalgie immédiate après une incision de

thoracotomie, ils sont inefficaces contre la douleur d’une sternotomie qui nécessiterait

de bloquer une dizaine de niveaux des deux côtés.

Les techniques loco-régionales sont concentrées sur les douleurs d’origine thoracique, mais

n’ont aucun effet sur celles liées aux prélèvements vasculaires périphériques.

Technique chirurgicale : la manière d’opérer a une influence considérable sur les douleurs

postopératoires.

o Mini-incisions (mini-sternotomie supérieure, mini-thoracotomie, incisions de

thoracoscopie, prélèvement endoscopique de la saphène) ;

o Rétraction progressive et dosée du sternum en évitant toute fracture ;

o Coagulation très localisée du lit de l’artère mammaire interne lors de son prélèvement

en évitant de léser les nerfs intercostaux ;

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 23 Complications en chirurgie cardiaque 4

o En fin d’intervention, l’infiltration de l’incision de sternotomie avec de la bupivacaïne

est une possibilité dont l’efficacité reste improuvée ;

o Ablation précoce des drains thoraciques.

Le passage à la chronicité survient malheureusement dans 11% à 50% des cas [40,161]. Les facteurs

de risque sont l’obésité, le prélèvement mammaire, le jeune âge et le besoin élevé en antalgique dans

le postopératoire. On retrouve aussi d’autres étiologies : retard de consolidation sternale, fragments

cassés de fils de pace-maker épicardique, formation de névromes, dommages aux nerfs intercostaux,

particulièrement lors du prélèvement de la mammaire.

Analgésie postopératoire

La moitié des patients se plaint de douleurs importantes au niveau de la sternotomie, particulièrement

avec les accès de toux ; cette douleur va en decrescendo dès le 3ème jour. Plus forte est la douleur

ressentie, plus risqué est son passage à la chronicité.

L’antalgie comprend trois volets: opiacés intraveineux (PCA), analgésiques non-morphiniques et

AINS, techniques loco-régionales.

Incidence des complications organiques

En chirurgie cardiaque, la mortalité moyenne est de 0.5-2% pour les pontages aorto-coronarien, et de

2-8% pour les remplacements valvulaires [174,222]. La morbidité est dominée par les complications

de nature cardio-circulatoire (hypovolémie, hémorragie, défaillance ventriculaire, infarctus, arythmies,

tamponnade, vasoplégie, etc) ; viennent ensuite les complications respiratoires (10%), rénales (10%),

neurologiques (3%), digestives (2.5%) et les infections de plaies (1.4%) [126,251].

Le genre a une influence sur l’incidence des complications. Après pontages aorto-coronariens (PAC),

les femmes ont une mortalité plus élevée que les hommes : 3.5-4.0% au lieu de 2.0% ; leur survie

pourrait être légèrement améliorée par la chirurgie à cœur battant [75]. Après chirurgie valvulaire, la

mortalité est de 7% pour les femmes et de 4% pour les hommes (102). Cette disparité tient à plusieurs

phénomènes prédominant chez les femmes [86].

Taille moyenne plus petite que celle des hommes ; les complications tendent à augmenter avec

la diminution de la surface corporelle ;

Age moyen plus avancé ;

Diabète plus fréquent ;

Hypertension artérielle et insuffisance cardiaque plus importantes ;

Augmentation de l’incidence de fibrillation auriculaire postopératoire ;

Réactivité inflammatoire plus marquée ;

Rejet de greffons plus actif (anticorps préformés).

La variabilité du génome humain est à l’origine d’une différence de réactivité individuelle dans la

réponse pharmacologique, inflammatoire et thrombotique. On a déjà mis en évidence des liens entre

une série de pathologies et certaines modifications des immunoglobulines (thrombocytopénie induite

par l’héparine, rejet de greffon), des cytokines inflammatoires (réaction systémique aiguë à la CEC,

infections et sepsis) et des interleukines (fibrillation auriculaire) [87].

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 23 Complications en chirurgie cardiaque 5

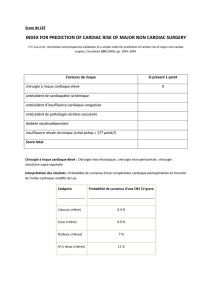

Des différents scores imaginés jusqu'ici pour stratifier les risques postopératoires en fonction des

conditions cliniques préopératoires, il ressort que les éléments suivants, cités par ordre d’importance

décroissante, sont des prédicteurs indépendants majeurs de complications cardiaques [153] :

Intervention d'urgence ;

Ré-opération ;

Age supérieur à 70 ans ;

Angor stade III-IV ;

Dysfonction ventriculaire (FE < 0.4) ;

Insuffisance organique associée: BPCO, insuffisance rénale ou hépatique ;

Maladie vasculaire périphérique ;

Diabète insulino-requérant ;

Obésité ;

Sexe féminin.

Complications postopératoires

Par ordre de fréquence : complications cardiovasculaires (hypovolémie, hémorragie, défaillance

ventriculaire, infarctus, arythmie, tamponnade), respiratoires, rénales, neurologiques, digestives,

infectieuses.

Impact de l’échocardiographie

L’échocardiographie transthoracique (ETT) ou transoesophagienne (ETO) est la seule technique qui

permette une exploration cardiaque anatomique et fonctionnelle au lit du malade [243]. De ce fait, elle

est un instrument diagnostic privilégié dans les soins intensifs postopératoires. La technique

transthoracique est la plus rapide et la moins invasive, mais les fenêtres d’accès sont souvent limitées,

particulièrement chez les patients en ventilation contrôlée avec un haut niveau de PEEP et chez les

patients chirurgicaux : immobilisation sur le dos, pansements, drains thoraciques, fils de pace-maker,

pneumothorax, etc ; dans ces conditions, le taux d’échec voisine 25% [16]. Lorsqu’il est praticable,

l’examen transthoracique est préférable chez les patients en respiration spontanée. Il permet de

diagnostiquer une tamponnade circonférentielle, une dysfonction droite ou gauche et une ischémie

myocardique ; il devient la seule issue possible lorsque l’ETO est contre-indiquée (lésion traumatique

cervicale, tumeur ou chirurgie de l’œsophage). Lorsque l’ETT est insuffisante, la voie

transoesophagienne permet une visualisation idéale, mais réclame une sédation profonde et n’est facile

que chez un malade intubé. Elle seule permet de diagnostiquer une hypovolémie, une tamponnade

localisée, une dissection aortique, un FOP, une endocardite ou une source d’embolie artérielle. L’ETO

est le meilleur examen pour rechercher la cause d’une hypotension inexpliquée, et pour évaluer le

fonctionnement des valves natives ou des prothèses valvulaires.

L’échocardiographie apporte des informations indispensables à la prise en charge clinique dans une

série de domaines des soins intensifs [16,84,121,224] (voir Chapitre 25 Echocardiographie en soins

intensifs).

Instabilité hémodynamique majeure inexpliquée par le monitorage conventionnel (cathéter

artériel, cathéter pulmonaire, PiCCO, etc) (48-67% des examens de soins intensifs).

o Choc hypovolémique, hypovolémie à PVC et PAPO normales en cas de dysfonction

diastolique, obstruction dynamique de la CCVG ;

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

1

/

65

100%