Marielle PFEIFFER - Gestion et Finances Publiques

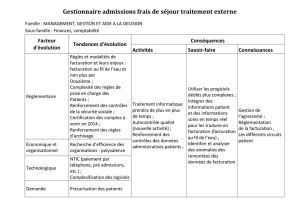

La facturation directe à l’assurance-maladie :

des enjeux organisationnels et de gestion de trésorerie

Marielle PFEIFFER,

directeur adjoint aux Finances (CHU de Nice)

Patrick COIGNET,

receveur-percepteur du Trésor public, adjoint au trésorier (trésorerie de Nice CHU)

Cet article fait suite à une présentation effectuée lors de la journée professionnelle du 17 septembre des directeurs généraux de CHU

et trésoriers-payeurs généraux « Investissement et recouvrement : mettre en commun nos expertises ».

Il a déjà été publié dans la revue Finances hospitalières de décembre 2009.

INTRODUCTION

La T2A et la prochaine facturation directe à l’assurance-maladie

induisent des risques de pertes financières et de difficultés de

trésorerie, en raison des contrôles plus importants du financeur et

notamment de contrôles a priori préalables à tout paiement.

Il convient donc de mener au sein des centres hospitaliers une

refonte de la chaîne de facturation en vue d’une optimisation

des recettes et d’une réduction des délais de recouvrement.

La facturation directe à l’assurance-maladie, annoncée par la der-

nière loi de financement de la Sécurité sociale pour fin 2011, pourrait

en ce sens constituer un levier pour repenser les processus de recueil

des données médico-administratives et d’encaissement.

Toutefois, on peut s’interroger sur l’opportunité d’une facturation

directe à l’assurance-maladie compte tenu des risques, des

inconvénients et des préalables.

On note également la parution, en décembre 2008, d’un rapport

de l’Inspection générale des Affaires sociales et de l’Inspection

générale des Finances (1) sur le « passage à la facturation directe

des établissements de santé anciennement sous dotation

globale ».

LA FACTURATION DIRECTE

ET « AU FIL DE L’EAU »

A L’ASSURANCE-MALADIE

Qu’est-ce que la facturation

directe à l’assurance-maladie

induit en changements ?

Il convient préalablement de rappeler quelles sont les modalités

de facturation actuelles pour bien saisir la teneur du changement.

Actuellement, la facturation recouvre deux systèmes de factura-

tion distincts et déconnectés dans le temps :

– une facturation réelle avec émission d’un titre pour chaque

patient pour la partie « hors assurance-maladie » calculée sur la

base du prix de journée ;

– une déclaration d’activité sur e-pmsi pour la part assurance-

maladie calculée sur la base du tarif du GHS (un titre global par

mois).

Le paiement des séjours et des actes directement par

l’assurance-maladie induit tout d’abord un nouveau circuit de

facturation et de nouveaux interlocuteurs.

En effet, la facturation concernera tous les actes et tous les séjours

dès 2012 (avec vraisemblablement une expérimentation dès

2010). Le nombre de titres émis par les établissements risque d’être

multiplié par trois, soit une volumétrie nationale de titres passant

de 30 millions de titres à 60 millions.

Frais d’hospitalisation des assiettes de calcul distinctes

Ticket

modérateur

Part

assurance-

maladie

Frais

d’hospitalisation

Forfait journalier

= (tarif national

x durée en jours)

Frais annexes éventuels

payés par le patient chambre seule,

repas…

Prix de journée x durée en jours

x taux de prise en charge

par l’assurance-maladie

Tarif national du GHS

x taux de prise en charge

par l’assurance-maladie

La dématérialisation complète des titres de recettes est une

condition technique préalable et le déploiement de la norme B2

devra être généralisé à tous les établissements. Le schéma-cible

prévoit la désignation d’une caisse interlocutrice unique dans un

premier temps puis, lors du passage en facturation directe, une

caisse de paiement unique pour chaque établissement.

La facturation directe à l’assurance-maladie constitue égale-

ment une étape de la convergence public-privé annoncée par

les pouvoirs publics après l’entrée en vigueur progressive de la

TAA et la mise en œuvre de l’EPRD. En effet, les cliniques sont déjà

en facturation directe et au « fil de l’eau » depuis mars 2005 via

le bordereau de facturation S 3404.

Les réformes récentes de la facturation

sont des étapes vers la facturation directe

et au « fil de l’eau »

Depuis 2004, plusieurs réformes constituent toutefois des étapes

préalables et intermédiaires au passage à la facturation directe.

Mais ces différentes réformes ne permettent pas le contrôle a

priori souhaité par la caisse d’assurance-maladie. Ainsi, le taux de

prise en charge et l’existence de droits font l’objet de contrôles

a posteriori.

La suppression du taux de conversion (2)

Jusqu’en 2007, les données transmises étaient des données

d’activité déconnectées de toute information sur la couverture

sociale du patient, la tutelle appliquait un taux moyen de prise

(1) Pierra Aballea, inspecteur des Affaires sociales ; Valérie Delahaye-Guillocheau,

inspectrice générale des Affaires sociales ; Jérôme Gatier, inspecteur des Finances.

(2) F. Madelmont, M. Pfeiffer, « Les modalités d’application de la circulaire du

21 mars 2007 », article publié en novembre 2008.

hôpitaux

No6 - Juin 2010 -

444

en charge des prestations par l’assurance-maladie appelé taux

de conversion. Les ARH avaient notifié en 2005 à chaque établis-

sement son taux de conversion reposant sur le rapport des

anciennes recettes des groupes 1 et 2. Cette mesure a fait l’objet

d’une expérimentation rassemblant une dizaine d’établissements

volontaires représentatifs de l’ensemble du champ concerné :

l’expérimentation s’est déroulée tout au long de l’année 2006.

La circulaire du 21 mars 2007 (qui annule et remplace l’ensemble

des circulaires sur le sujet parues jusque-là) relative à la suppres-

sion du taux de conversion fixe le cadre général de cette évolu-

tion et apporte toutes les précisions nécessaires.

Le principe d’une valorisation globale et périodique de l’activité

par l’ARH est maintenu ; la périodicité de la transmission est modi-

fiée à compter du deuxième trimestre 2007 pour devenir men-

suelle. L’ensemble de ce dispositif transitoire doit rester en vigueur

jusqu’à la mise en œuvre de la facturation directe des prestations

aux caisses d’assurance-maladie prévue au 1er janvier 2012 pour

les actes externes et pour les hospitalisations.

Les fichiers transmis par le site e-pmsi présentent à chaque trans-

mission des données cumulées depuis le début d’année. C’est le

dernier état de la facturation d’un dossier qui est pris en compte.

Suivant la circulaire du 21 mars 2007, « seules les prestations déli-

vrées aux bénéficiaires de l’assurance-maladie, pour tous les ris-

ques (maladie, maternité et accidents du travail et maladies pro-

fessionnelles), feront l’objet d’une valorisation ».

L’enjeu au niveau des établissements de santé est donc de par-

venir à apparier les données médicales (GHS ou consultations et

actes externes) de chaque patient avec ses données administra-

tives et de transmettre les éléments chaînés chaque mois par

e-pmsi.

La suppression du mécanisme de compensation

des recettes de titre 1 et de titre 2

Depuis la mise en œuvre de l’état prévisionnel des recettes et des

dépenses, le mécanisme de compensation entre le groupe 1

(ancienne DG) et le groupe 2 disparaît. Il en résulte une obligation

pour les établissements d’émettre tous les tickets modérateurs et

de respecter scrupuleusement la réglementation de la gestion

des risques prévus par l’assurance-maladie.

L’individualisation des factures et prestations

Depuis 2004, on constate un enrichissement des données trans-

mises sur e-pmsi. Le fichier « fich sup » a été progressivement rem-

placé par le fichier complémentaire « fich comp » enrichi des

données individuelles. Aussi, désormais, la transmission des don-

nées sur le site e-pmsi est certes anonymisée mais elle établit un

lien entre les informations administratives, médicales, pharmaceu-

tiques par le numéro de séjour. Les prestations telles que les molé-

cules onéreuses et les dispositifs médicaux ne sont remboursés par

l’assurance-maladie que si la date d’administration est transmise.

Par ailleurs, on assiste à l’accélération de la production des infor-

mations de facturation par la mensualisation des envois à l’ATIH,

ce qui prépare les établissements à une facturation « au fil de

l’eau ».

Certaines informations de facturation

passent déjà via le flux B 2

La généralisation de la norme B 2 est en bonne voie, et la plupart

des établissements de santé facturent d’ores et déjà la part

CMUc, les factures relatives aux relations internationales et aide

médicale Etat, les rétrocessions de médicaments, et les forfaits

techniques en cas de co-utilisation via cette norme.

Les enjeux de la facturation directe

pour les établissements

Les enjeux liés à la qualité

du système d’information

Les établissements doivent avoir mis en place la norme B 2 « dite

sécurisée ». Cela implique de respecter les nombreuses annexes

techniques du cahier des charges. La collecte et le traitement

interne des informations doivent être fait en temps réel afin de

permettre les échanges externes des informations.

Les enjeux financiers

La mise en œuvre de la facturation directe entraînera des consé-

quences financières non négligeables, pour les établissements

comme pour le réseau de la DGFiP.

L’assurance-maladie va ainsi pouvoir exercer des contrôles auto-

matisés a priori, contrôles qui vont générer, comme c’est déjà le

cas, des factures transmises via la norme B 2, des rejets.

En appliquant le taux actuel de rejet de factures constaté pour

les cliniques (soit 5 % et alors qu’elles sont entrées dans le dispositif

depuis 2005) à l’ensemble des titres devant être télétransmis, ce

ne serait pas moins de 3 000 000 de titres que les bureaux des

entrées et les comptables auront à retraiter tous les ans.

Cette multiplication du nombre de rejets à traiter induira une aug-

mentation de la charge de travail dans les bureaux des admis-

sions comme dans les trésoreries et donc une nécessaire aug-

mentation des effectifs pour y faire face dans un contexte

budgétaire contraint.

Par ailleurs, ces rejets devront faire l’objet d’un retraitement des

plus rapides par les bureaux des admissions pour permettre un

règlement dans les meilleurs délais. A défaut, la trésorerie de l’éta-

blissement en sera impactée ce qui l’obligerait, le cas échéant

à mobiliser une ligne de trésorerie et entraînerait un coût financier

supplémentaire.

Ne négligeons pas l’impact potentiel sur les recettes : en effet, en

cas d’impossibilité pour les agents des bureaux des entrées de

réémettre rapidement, le délai de prescription d’assiette (2 ans)

sera alors opposable par l’assurance-maladie. D’autre part, la

réémission de titres aux patients payants se traduira nécessaire-

ment par un accroissement des charges de recouvrement et de

facto une augmentation des admissions en non-valeur.

Il convient aussi d’intégrer les coûts liés à la confection, l’édition

et le stockage et l’archivage des titres de recettes. Si la télétrans-

mission en norme B 2 supprime la transmission systématique des

pièces justificatives aux caisses, il n’en est pas de même des titres

de recettes qui, en l’absence de convention de dématérialisa-

tion, doivent toujours être produits au comptable puis au juge des

comptes. Une enquête récente présentée lors de la rencontre

professionnelle du 17 septembre (3) montre que seulement 50 %

des CHU ont dématérialisé totalement l’émission des titres de

recettes. A ce jour, et sauf mise en œuvre de nouvelles procé-

dures, toute nouvelle convention de dématérialisation des titres

de recettes passée entre l’établissement de santé, son comp-

table public et le juge des comptes implique que l’établissement

aura préalablement adopté la nouvelle norme de transmission

des fichiers titres PES V2 (4). Or, tous les éditeurs de logiciels n’ont

pas encore développé cette norme et ce développement

génère un coût qui sera sans aucun doute répercuté sur les éta-

blissements. En attendant, l’édition, la transmission, le traitement,

le stockage et l’archivage de plusieurs millions de titres de

recettes supplémentaires entraîneront des dépenses supplémen-

taires qui seront supportées par l’établissement, la DGFiP et la

juridiction financière.

(3) Exposé sur les conventions de services TG-CHU.

(4) Protocole d’échange standard version 2.

hôpitaux

-N

o6 - Juin 2010

445

Les enjeux sur l’organisation de la chaîne de facturation

La productivité des différents intervenants doit être recherchée

compte tenu des enjeux de trésorerie qui pèsent sur l’établisse-

ment. En ce sens, le passage en facturation directe à l’assurance-

maladie constitue un levier interne de management.

Sur les préalables à la mise en œuvre

de la facturation directe à l’assurance-maladie

Quelques préalables techniques et/ou organisationnels sont tou-

tefois indispensables au déploiement du projet :

– la généralisation à tous les établissements de l’infrastructure de

télétransmission sécurisée des factures ;

– la facilitation de l’accès à des données assurantielles fiables en

temps réel grâce à la multiplication des points de consultations

de CDR (consultation des droits) et l’installation de bornes de mise

à jour des cartes Vitale dans tous les points d’accueil du public ;

– la mise en œuvre d’un système de suivi des recettes

facturées/recouvrées ;

– la réorganisation et le développement des compétences tech-

niques et managériales des secteurs d’admission et de

facturation.

UNE NÉCESSITÉ :

REPENSER LA CHAÎNE DE FACTURATION

Quels sont les acteurs

de la chaîne de facturation ?

.

Le bureau des entrées : rigueur, rapidité, accueil. Tenir compte

du niveau de qualification des agents.

.

Le DIM : optimisation des délais, qualité et exhaustivité

codage. Validation avant facturation.

.

Les services de soins : saisie exhaustive et en temps réel, trans-

mission des infos (ex. : certificats),

.

Le service social : une compétence à développer. Une inté-

gration aux Finances à réaliser.

.

Le Trésor public : indispensable partenaire pour assurer un

recouvrement de masse et de qualité.

.

Le patient : fin de l’hôpital « gratuit », mise à jour de ses droits.

.

L’assurance-maladie : caisse pivot interlocuteur unique.

Une méthode :

la mise en place d’un plan d’action

Il convient de réaliser un bilan de l’existant afin d’identifier les

points forts et les points faibles au regard des objectifs d’accélé-

ration et de fiabilisation de la facturation.

Dans le cadre d’une démarche partenariale, la DGFiP peut éven-

tuellement assister les établissements dans ce diagnostic en réa-

lisant un audit externe de la chaîne de recettes comme cela s’est

déjà fait auprès du centre hospitalier du sud-francilien (5). La

démarche a consisté à analyser les enjeux et les risques de la

chaîne de facturation. L’audit organisationnel avait pour ambi-

tion de révéler les points forts et points faibles du processus

« recettes ». L’évaluation de la situation de la chaîne de recettes

du CHSF s’est appuyée sur trois outils : une matrice des forces,

faiblesses, menaces et opportunités apparentes, une étude de

benchmarking permettant de comparer le CHSF avec huit autres

établissements hospitaliers et une cartographie des risques

internes à la chaîne de recettes. Cette démarche a débouché

sur la formulation par les auditeurs d’un ensemble de recomman-

dations opérationnelles dans le but de résoudre à court ou moyen

terme les principaux points d’achoppement identifiés sur la

chaîne de recettes.

Un constat s’impose dans la quasi-totalité des établissements : les

bureaux des admissions sont généralement des équipes difficiles

(agents reclassés) qui n’ont pas fait l’objet de formations et de

mesures d’accompagnement au changement depuis près de

vingt ans.

Des actions à mener au niveau du management des équipes

.

Changer la culture des patients et des agents : l’hôpital n’est

pas gratuit.

.

Mettre en place des actions de formation à la réglementation

assurance-maladie.

.

Formaliser le questionnement du patient (script de l’intérieur

du patient standardisé).

.

Mutualiser la fonction accueil avec les secrétaires médicales.

.

Multiplier les temps de rencontre et le partage d’expériences

entre les équipes des BE et les équipes de la trésorerie.

Quelques exemples de réorganisations menées

au CHU de Nice

.

Modifier les horaires d’ouverture des bureaux des admissions :

ces derniers doivent être adaptés aux fonctionnements des ser-

vices de soins.

.

Mettre en place un accueil administratif 24 h/24 dans les points

d’urgence.

.

Délocalisation les bureaux des admissions au plus près du

service.

.

Développer l’encaissement en régie en utilisant une large

palette de modes d’encaissement : paiement par carte bancaire

à tous les guichets notamment. Les modes d’encaissements pro-

posés auprès des régies du CHU de Nice sont :

– numéraire ;

– chèque ;

–CB;

– American Express (très demandée par les patients domiciliés à

l’étranger notamment avec un montant moyen d’encaissement

de plus de 700 cpour ce mode d’encaissement).

Le prélèvement sur le compte bancaire et la vente à distance

(paiement par carte bancaire par téléphone) déjà opération-

nelle à la trésorerie du CHU seront prochainement proposés par

les régies de recettes après expérimentation.

Par ailleurs, la candidature du CHU a été retenue dans le cadre

du projet d’encaissement par Internet TIPI proposé par la DGFiP.

.

Malgré la nécessité de facturer au plus vite, le recouvrement

en régie prolongée a été maintenu et une relance est adressée

au patient ou au consultant dans les quinze jours suivant sa sortie

et avant l’émission du titre de recette. En revanche, la mise en

œuvre de la facturation directe réduira encore le délai de fac-

turation et ne permettra vraisemblablement plus d’assurer un

recouvrement en mode de régie prolongée. Cela risque de

générer une augmentation sensible des admissions en non-valeur.

(5) Article La Revue du Trésor, novembre 2008.

hôpitaux

No6 - Juin 2010 -

446

.

Développer la collaboration avec le service social et plus par-

ticulièrement mettre en place des procédures d’accueil des

étrangers en situation irrégulière et des patients précaires.

.

Détecter précocement les dossiers sensibles (étrangers, 100 %

payants) en multipliant les échanges avec les services en charge

du recouvrement.

Le développement de la collaboration avec le Trésor

La signature de la convention de service comptable permet de

définir les objectifs en matière de délais de recouvrement notam-

ment. Toutefois, la collaboration doit aller plus loin et prévoir un

suivi encore plus étroit des réclamations et des restes à recouvrer.

Au CHU de Nice, le service social procède au contrôle des

créances concernant les particuliers d’un montant supérieur à

5 000 c.

Une concertation régulière sur les restes à recouvrer se fait non

seulement entre le trésorier et la Direction des Finances du CHU

mais aussi, et de façon personnalisée, entre les agents de la tré-

sorerie en charge du recouvrement et les responsables des

bureaux des admissions.

Les rejets B 2 comme les suspensions provisoires de poursuites font

aussi l’objet d’un suivi mensuel.

Les restes à recouvrer sur les hospitalisés et consultants un an après

l’émission des titres de recettes représentent la majeure partie des

restes à recouvrer de l’établissement tant en valeur qu’en volume.

Pour autant, on peut noter que les titres dont le reste à recouvrer

est supérieur à 1 000 creprésentent de forts enjeux mais une faible

volumétrie. A contrario, les titres dont le reste à recouvrer est infé-

rieur à 100 creprésentent la très large majorité des titres restant à

recouvrer sans pour autant représenter de forts enjeux financiers.

Si l’on tient compte des seuils réglementaires de mise en œuvre

des poursuites les plus courantes, 30 cpour adresser une opposi-

tion à tiers détenteurs non bancaire (CAF, employeur...), 130 c

pour adresser une opposition à tiers détenteurs bancaire et 535 c

pour procéder à une ouverture de porte lors d’une procédure de

saisie, le recouvrement en régies dès la sortie du patient ou du

consultant de ces recettes de faible montant doit rester une prio-

rité pour l’ensemble des établissements.

CONCLUSION

L’abandon du système transitoire de déclaration de l’activité sur

le site de l’ATIH, pour une facturation directe des séjours constitue

effectivement le seul moyen de contrôle avant paiement par

l’assurance-maladie. Toutefois, les conséquences financières et

organisationnelles sur les établissements de santé et la DGFiP sont

telles qu’une préparation doit impérativement démarrer. Le pilo-

tage des établissements repose aujourd’hui sur les recettes. A ce

titre, de nouveaux outils de suivi et de pilotage doivent être

développés.

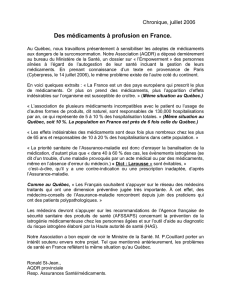

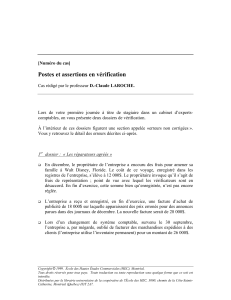

Le déficit des hôpitaux

Résultat en millions d’euros

TOTAL 2008 592 millions d’euros

dont :

- 196

+ 16

+ 20

- 409

Centres hospitaliers

spécialisés

Centres

hospitaliers

Hôpitaux locaux

CHR et CHU

*

Les Echos

* / Source : Sécurité sociale

hôpitaux

-N

o6 - Juin 2010

447

1

/

4

100%