Lire l`article complet

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005

21

Traitement médical des omarthroses

centrée et excentrée :

deux stratégies thérapeutiques

Medical treatment of primary osteoarthritis of the shoulder and rotator cuff arthropathy:

two different therapeutic strategies

"

P. Goupille*, D. Mulleman*

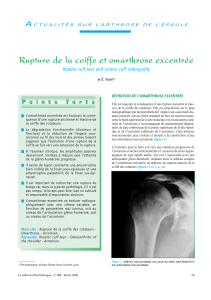

#L’élément essentiel permettant de différen-

cier les omarthroses centrée et excentrée est

la présence d’une rupture massive et ancienne

de la coiffe des rotateurs dans l’omarthrose

excentrée.

#L’omarthrose excentrée associe sur le plan

radiographique une arthrose sous-acromiale,

avec, dans les formes évoluées, un pincement

gléno-huméral.

#Aucun traitement n’a été clairement validé

pour l’omarthrose (centrée ou excentrée).

#Dans l’omarthrose excentrée, le traitement

doit rester purement symptomatique.

#La viscosupplémentation est en cours d’éva-

luation dans l’omarthrose centrée.

Mots-clés :

Omarthrose - Rupture de coiffe -

Traitement médical.

Keywords: Osteoarthritis of the shoulder -

Rotator cuff tear - Medical treatment

.

Points forts

N

ous ne disposons pratiquement d’aucune publication

spécifique sur le thème du traitement médical de l’omar-

throse, qu’elle soit centrée ou excentrée. La plupart des

études, notamment celles évaluant l’efficacité des injections de

corticoïdes, concernent pratiquement toujours des séries

d’épaules douloureuses, et quasi exclusivement des pathologies

de la coiffe des rotateurs et des capsulites rétractiles. Les quelques

articles consacrés à l’omarthrose se contentent de rapporter

l’expérience des auteurs et d’énumérer les thérapeutiques habi-

tuellement utilisées. Il n’y a donc, en 2004, aucune étude métho-

dologiquement correcte et, de ce fait, aucun traitement médical

clairement validé de l’omarthrose.

Cette constatation est probablement, au moins en partie, liée à

la faible prévalence de l’affection. Ainsi, une étude portant sur

200 patients âgés en moyenne de 84,4 ans a montré que 190 des

400 épaules étaient strictement normales sur le plan clinique

et radiographique ; 62 épaules étaient associées à un pince-

ment sous-acromial (espace acromio-huméral inférieur à

7mm), mais seules 8 d’entre elles (2 % de la population étu-

diée) répondaient à la définition usuelle de l’omarthrose excen-

trée (arthrose gléno-humérale associée à un pincement de

l’espace acromio-huméral) (1). Dans cette même population

de 400 épaules, on observait 10 cas d’omarthrose centrée, soit

une prévalence de 2,5 %.

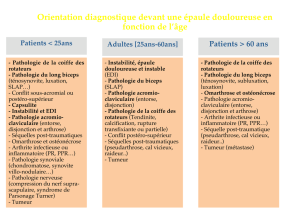

Cette constatation est peut-être liée à un problème de définition.

En effet, si la définition de l’omarthrose centrée est assez consen-

suelle (arthrose gléno-humérale associée à un respect de la coiffe

des rotateurs, même si cette dernière peut, parfois, être le siège

d’une rupture partielle ou très limitée), il n’en va pas de même

pour la définition de l’omarthrose excentrée. L’élément constant

semble être une large rupture de la coiffe des rotateurs ; celle-ci

sera fréquemment associée à un pincement de l’espace acromio-

huméral, le pincement gléno-huméral étant beaucoup plus incons-

tant. L’élément primordial qui semble clairement distinguer ces

deux entités, et qui aura un impact considérable sur l’évolution

de la maladie et la prise en charge du patient, est donc l’existence

ou non d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs.

ACTUALITÉS SUR L’ARTHROSE DE L’ÉPAULE

*Service de rhumatologie, CHU hôpital Trousseau, Tours.

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005

22

ACTUALITÉS SUR L’ARTHROSE DE L’ÉPAULE

POURQUOI DEUX STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

DIFFÉRENTES ?

Ces deux affections (omarthroses centrée et excentrée) ont des

similitudes : présence d’une arthrose d’intensité variable, phé-

nomènes douloureux et limitation des amplitudes articulaires

conduisant à un handicap fonctionnel d’intensité variable. Les

modalités du traitement symptomatique sont également assez

similaires.

Toutefois, il existe des différences notables. La plus importante,

qui aura des répercussions sur les modalités pratiques de prise

en charge, est l’existence dans l’omarthrose excentrée d’une large

rupture de la coiffe des rotateurs, à l’origine de l’évolution arthro-

sique. De même, l’évolution, le pronostic, les possibilités de trai-

tement chirurgical, ses modalités et ses résultats ne sont pas

comparables. Enfin, et pour toutes les raisons énumérées, les

objectifs thérapeutiques ne peuvent être les mêmes. Très schéma-

tiquement, la prise en charge d’une omarthrose excentrée avec

une large rupture de la coiffe des rotateurs visera essentiellement

à obtenir une antalgie satisfaisante, la restauration de la fonction

et de la force paraissant illusoires ; en revanche, au cours de

l’omarthrose centrée, si le contrôle de la douleur est toujours un

objectif essentiel, il paraît envisageable d’améliorer, dans des

proportions liées à la sévérité de l’atteinte gléno-humérale, la

force et la fonction.

DE QUELLES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES

DISPOSONS-NOUS ?

Très schématiquement, il faut distinguer les méthodes préven-

tives et les mesures symptomatiques.

Méthodes préventives

Dans l’omarthrose centrée, certaines activités professionnelles

favorisantes ont été listées, parmi lesquelles le maniement d’outils

à air comprimé, l’activité de scaphandrier, etc. Il est donc utile

de surveiller étroitement cette population, de réaliser des exa-

mens complémentaires en cas de symptômes douloureux et, éven-

tuellement, de proposer un changement ou une adaptation de

poste de travail en cas de détection de signes d’omarthrose cen-

trée débutante. Il semble également logique d’éviter certains

sports (aviron, volley-ball, hand-ball, etc.) susceptibles d’aggra-

ver la symptomatologie et les lésions.

Dans l’omarthrose excentrée, la mesure préventive fondamen-

tale consiste à détecter précocement cette rupture de la coiffe des

rotateurs et à proposer une prise en charge adaptée visant à pré-

venir le développement d’une arthrose évoluée.

Mesures symptomatiques

Avons-nous progressé depuis 1967 dans les mesures symptoma-

tiques de prise en charge des omarthroses ?

Un article publié en 1967 énumérait les thérapeutiques alors

préconisées (2). Diverses modalités étaient proposées, soit en

application externe (baumes tranquille, De Fiovaranti, Aroma®,

Algipan®suractivé, Synthol®,Lumirelax®,pommade au néosa-

liode), soit au titre de médications de fond antiarthrosiques (iode,

soufre, phosphore, calcium, Vitamines A, B1,B

6,B

12,D

2,estro-

gènes de synthèse, androgènes non virilisants, extraits thyroïdiens,

de moelle osseuse, sérum antiréticulocytaire, extraits de placenta,

d’amnios, d’embryon, eau d’uriage en i.m. ou i.v., etc.). Il était

également précisé : “Aucune ne s’impose, ni ne se dégage nette-

ment, mais il y aurait faute à ne pas l’employer et à l’ignorer” !

La lecture de cet article peut aujourd’hui faire sourire les plus jeunes,

mais il faut reconnaître que, 38 ans plus tard, nous n’avons pas pris

la peine d’essayer de valider quelque traitement que ce soit.

QUELS TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES

PEUT-ON UTILISER EN 2004 ?

Nous allons étudier successivement les modalités suivantes :

antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens, injections

intra-articulaires de corticoïdes, radiothérapie anti-inflammatoire,

synoviorthèses isotopiques, antiarthrosiques symptomatiques

d’action lente, injections intra-articulaires d’acide hyaluronique,

techniques de rééducation.

Antalgiques

Si les antalgiques sont utilisés quasi systématiquement, aucun

d’entre eux n’a fait l’objet d’une évaluation. Toutefois, il paraît

logique de les proposer à un patient qui souffre.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Là encore, aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’une évaluation.

En raison des effets indésirables potentiels, il paraît logique de

les réserver aux échecs des antalgiques, d’autant que la popula-

tion traitée est volontiers âgée et atteinte de comorbidités.

Injections intra-articulaires de corticoïdes

Celles-ci ne sont pas plus validées que les modalités précédentes,

et il semble préférable, après échec d’une injection réalisée “à

l’aveugle” au cabinet de consultation, de pratiquer une injection

sous contrôle scopique avant de conclure à leur inefficacité ; en

effet, plusieurs études ont montré les performances médiocres de

la précision du lieu d’injection des corticoïdes. Un premier tra-

vail avait montré que l’injection intra-articulaire atteignait son

but dans seulement 42 % des cas et que les injections strictement

intra-articulaires avaient une plus grande efficacité (3). Ce

travail a étudié la cible de 24 injections intra-articulaires

d’épaules ; à la triamcinolone était associé un faible volume de

produit de contraste radio-opaque permettant d’identifier le lieu

exact de l’injection sur une radiographie pratiquée juste après.

Les symptômes, la mobilité et la satisfaction du patient étaient

évalués à deux semaines. La localisation intra-articulaire de l’in-

jection n’était vérifiée que dans 10 des 24 injections, soit 42 %

des cas ; de plus, une différence significative en termes d’effica-

cité, portant sur la raideur, la fonction, la mobilité (flexion, abduc-

tion) et le bénéfice apprécié par le patient, était observée chez

ceux ayant effectivement reçu une injection intra-articulaire.

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005

23

Un autre travail a montré des résultats assez similaires

concernant les injections par voie sous-acromiale et égale-

ment l’intérêt d’un contrôle échographique de l’injection (4).

Cette étude a comparé la précision d’une infiltration sous-

acromiale “à l’aveugle” de 20 mg de triamcinolone (n = 20)

à celle d’une infiltration sous-acromiale sous contrôle écho-

graphique de 20 mg de triamcinolone (n = 21), effectuées par

le même opérateur. La cible de l’injection était contrôlée par

échographie, et une évaluation était réalisée 5 jours avant et

6semaines après l’injection par un observateur indépendant.

Celle-ci a démontré une amélioration significativement supé-

rieure du groupe échographie ; la localisation de l’injection

était beaucoup plus précise dans ce même groupe échogra-

phie, suggérant ainsi un lien entre précision et efficacité. Dans

le groupe “à l’aveugle” (n = 20), la localisation de l’injection

était : 7 fois dans le deltoïde, 6 fois en intra-tendineux, 3 fois

dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne, 3 fois dans la

bourse et le deltoïde, et une fois non détectée. Dans le groupe

échographie (n = 21), la localisation de l’injection était : une

fois dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne et le deltoïde,

une fois dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne et le tendon

supraspinatus, et 19 fois dans la bourse sous-acromio-

deltoïdienne.

Radiothérapie anti-inflammatoire

Cette thérapeutique, déjà décrite en 1967 (2),semble encore

être utilisée, comme en attestent des publications assez

récentes (5, 6). Toutefois, la méthodologie de ces travaux n’est

pas assez rigoureuse pour que l’on puisse conclure quant à

son intérêt et à son efficacité. Cette thérapeutique a été éva-

luée entre 1984 et 1994 chez 85 patients souffrant d’arthrose,

parmi lesquels 17 avaient une omarthrose (pour un total de

27 articulations), et suivis à long terme (4 ans en moyenne,

extrêmes de 1 à 10 ans) (5). Les patients recevaient deux séries

de 6 Gy à intervalle de 6 semaines, à raison de 3 séances par

semaine, et étaient évalués à 6 mois et à long terme. Une amé-

lioration des symptômes a été constatée chez 46 patients sur

73 (63 %), une amélioration du score de Constant étant obser-

vée pour 16 épaules douloureuses sur 27 (59 %). Un autre

travail, publié en 2001, a évalué l’efficacité d’une irradiation

de 6 Gy sur 10 épaules douloureuses (la pathologie incrimi-

née n’était pas précisée) (6). L’évaluation a été réalisée à J0,

J7, 7 semaines et à long terme, avec une amélioration de l’in-

tensité douloureuse respectivement de 72 %, 85 % et 93 %,

associée à une amélioration significative de la mobilité. Il

apparaît clairement qu’il n’est pas possible, sur les résultats

d’études avec une telle méthodologie, de recommander cette

modalité thérapeutique.

Synoviorthèses isotopiques

Elles ont été évaluées uniquement au cours des arthropathies

destructrices microcristallines (7). Trente patients (57 épaules ;

25 hommes, 5 femmes ; âge moyen de 76,1 ans ± 8 ans) ont été

classés en trois groupes :

–chondrocalcinose certaine (cristaux de pyrophosphate de

calcium et liseré caractéristique sur la radiographie) : n = 13 ;

–chondrocalcinose probable (liseré caractéristique sur la radio-

graphie) : n = 11 ;

–arthropathie métabolique (pas de chondrocalcinose) : n = 6.

Tous les patients avaient un épanchement, hémorragique dans

50 % des cas, récidivant malgré les injections de corticoïdes et

ont reçu une injection de 186Rhenium, l’objectif étant d’évaluer

la capacité à tarir cet épanchement. À 6 mois, 6 des 13 patients

du groupe 1, 3 des 11 patients du groupe 2 et un des 6 patients

du groupe 3 avaient constaté une disparition durable de l’épan-

chement. Malheureusement, ces résultats bénéfiques se sont

dégradés avec le temps, puisque, à 12 mois, ils n’étaient plus

constatés que chez respectivement zéro patient sur 13, un patient

sur 11 et un patient sur 6 patients. Ce traitement peut donc faire

partie de l’arsenal thérapeutique pour les arthropathies destruc-

trices métaboliques rebelles avec épanchements récidivants, afin

de passer un cap aigu.

Antiarthrosiques symptomatiques d’action lente

Aucune étude n’est disponible, et les omarthroses ne font pas

partie des indications actuelles de ces produits.

Injections d’acide hyaluronique

Les données sont, pour l’instant, très préliminaires, et une

étude doit débuter prochainement pour évaluer l’Hylan-20

dans l’omarthrose centrée. Deux travaux ont été publiés anté-

rieurement (8, 9). Un travail a évalué le hyaluronate de sodium

chez 62 patients (28 hommes, 34 femmes ; âge moyen de

65,4 ans) ayant une épaule douloureuse (sans précisions) (8).

Une injection de 25 mg a été réalisée chaque semaine pendant

5 semaines (soit dans l’articulation gléno-humérale, soit dans

la bourse sous-acromio-deltoïdienne), des injections supplé-

mentaires étant éventuellement effectuées en cas de persis-

tance des symptômes. La durée moyenne du traitement a été

de 8,16 ± 0,88 semaines, le nombre moyen d’injections de

6,05 ± 0,61 ampoules ; une amélioration significative a été

observée concernant la douleur au repos (75 %), la douleur à

la mobilisation (73,7 %), la douleur à la pression (78,8 %), la

mobilité et les activités quotidiennes. Un deuxième travail a

évalué l’efficacité de 3 injections de 10 mg d’acide hyaluro-

nique à 3 jours d’intervalle chez 29 patients ayant une épaule

douloureuse (dont 23 avaient une arthrose ; âge moyen de

61 ans). Une évaluation a été effectuée après chaque injection

et 11 jours après la dernière ; une amélioration significative a

été observée concernant la mobilité, l’intensité de la douleur

et la consommation d’antalgiques (9).

Techniques de rééducation

Dans l’omarthrose centrée, l’insuffisance musculaire semble glo-

bale, portant à la fois sur le sus-épineux, le sous-épineux, le del-

toïde et les rotateurs internes. Les objectifs sont donc de contrô-

ler la douleur, puis d’envisager une rééducation globale ciblée

sur les rotateurs externes, les rotateurs internes et les muscles élé-

vateurs. Toutefois, cette rééducation sera bien sûr limitée par le

degré de la raideur de l’épaule liée à l’atteinte structurale de l’ar-

ticulation ; les objectifs de ce travail rééducatif seront donc rela-

tivement modestes.

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005

24

ACTUALITÉS SUR L’ARTHROSE DE L’ÉPAULE

Au cours de l’omarthrose excentrée, l’élément anatomique prin-

cipal est constitué par la rupture massive de la coiffe ; il sera donc

illusoire de vouloir améliorer la force et la fonction, et une réédu-

cation trop active pourra même majorer la symptomatologie

douloureuse. Il sera plus adapté de se contenter d’une balnéo-

kinésithérapie visant à obtenir un certain degré d’antalgie.

Dans tous les cas, il paraît important de débuter par une phase

d’éducation effectuée par le kinésithérapeute ; celui-ci pourra

contrôler les amplitudes et respectera la règle de la non-douleur.

CONCLUSION

La différence primordiale entre omarthroses centrée et excentrée

est l’existence d’une large rupture de la coiffe des rotateurs au

cours de cette dernière, dont il faut tenir compte pour la prise en

charge thérapeutique.

Les objectifs du traitement médical des omarthroses sont relative-

ment modestes, et les modalités thérapeutiques peu ou pas du tout

évaluées. Toutefois, les injections, notamment au cours de l’omar-

throse centrée, de corticoïdes et d’acide hyaluronique méritent

d’être mieux évaluées, et leur utilisation doit être optimisée.

#

Bibliographie

1. Noël É, Tavernier T, Nové-Josserand L et al. Omarthrose excentrée. Cahier

Getroa 1995;249-58.

2. Exertier J, Francon F. Le rhumatisme chronique dégénératif de l’articulation

scapulo-humérale, omarthrose et son traitement. J Med Lyon 1967;48:965-79.

3. Eustace JA, Brophy DP, Gibney RP et al. Comparison of the accuracy of

steroid placement with clinical outcome in patients with shoulder symptoms. Ann

Rheum Dis 1997;56:59-63.

4.Naredo E, Cabero F, Beneyto P et al. A randomised comparative study of short

term response to blind injection versus sonographic-guided injection of local

corticosteroids in patients with painful shoulder. J Rheumatol 2004;31:308-14.

5. Keilholz L, Seegenschmiedt H, Sauer R. Radiotherapy for painful degenerative

joint disorders. Indications, technique and clinical results. Strahlenther Onkol

1998;174:243-50.

6. Miszczik L, Walichiewicz P, Spindel J. Use of radiotherapy in treatment of

painful scapula-humeral periarthritis. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol

2001;66:67-71.

7. Giraudet-Le Quintrec J, Job-Deslandre C, Menkes CJ. Arthropathies destruc-

trices de l’épaule. Traitement par synoviorthèses isotopiques. Rev Rhum

1989;56:111-4.

8.Itokazu M, Matsunaga T. Clinical evaluation of high-molecular-weight sodium

hyaluronate for the treatment of patients with periarthritis of the shoulder. Clin

Ther 1995;17:946-55.

9. Leardini G, Perbellini A, Franceschini M et al. Intra-articular injections of

hyaluronic acid in the treatment of painful shoulder. Clin Ther 1988;10:521-6.

1

/

4

100%