Conséquences nutritionnelles de la pancréatique chronique

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003 89

DOSSIER THÉMATIQUE

a pancréatite chronique alcoolique (PCA) est un

processus inflammatoire destructeur qui altère pro-

gressivement les fonctions sécrétoires exocrine et

endocrine de la glande pancréatique. La dénutrition est fréquente

au cours des pancréatites chroniques évoluées. Elle est rarement

un motif de consultation ou d’hospitalisation, mais constitue un

problème pour le praticien qui doit alors en déterminer l’origine

pour adapter son traitement. Au cours de la PCA, la dénutrition

est multifactorielle et liée à une succession d’événements qui pla-

cent les malades dans l’impossibilité de regagner du poids. Ainsi,

la prise en charge nutritionnelle est étroitement liée au facteur qui

altère l’état nutritionnel à un moment donné de la maladie.

PHYSIOLOGIE DE LA SÉCRÉTION PANCRÉATIQUE

Le pancréas joue un rôle majeur en nutrition humaine. Les sécré-

tions pancréatiques exocrines sont composées de plusieurs

enzymes parmi lesquelles la trypsine, la chymotrypsine, la lipase

et l’amylase sont responsables de la digestion et de l’assimilation

de la majorité des nutriments qui parviennent dans le duodénum,

véritable carrefour stratégique où se mélangent les sécrétions gas-

triques, biliaires, duodénales et pancréatiques. Ces enzymes sont

sécrétées au sein d’un liquide riche en protéines, qui contient aussi

des bicarbonates, du chlore, du sodium, du potassium et des traces

de plusieurs oligoéléments. Toutes les enzymes sont délivrées

dans l’intestin sous forme active, sauf la trypsine produite d’abord

sous la forme d’une proenzyme (le trypsinogène), secondaire-

ment activée dans la lumière digestive par l’entérokinase. Le pan-

créas est aussi un organe déterminant dans l’utilisation du glu-

cose par les cellules grâce à la sécrétion d’insuline par les cellules

bêta des îlots de Langerhans.

ORIGINES DE LA DÉNUTRITION

(tableau I)

Alcoolisme chronique

L’alcoolisme chronique et des conditions sociales précaires fragi-

lisent certainement l’état nutritionnel bien avant que le diagnostic

de PCA ne soit porté. Estruch et al. (1) ont comparé le profil nutri-

tionnel de 250alcooliques chroniques, sélectionnés sur une

* Service de gastroentérologie et nutrition, hôpital de l’Archet, Nice.

■Au cours de la pancréatite chronique alcoolique, la dénu-

trition est fréquente et multifactorielle.

■L’alcool exerce sa toxicité sur de nombreux organes et

métabolismes et fragilise l’état nutritionnel avant que la pan-

créatite chronique ne soit installée.

■Des déficits en plusieurs vitamines et minéraux existent

au cours de la pancréatite chronique alcoolique et sont liés

à l’alcoolisme et à la malabsorption.

■En cas de malabsorption importante, un régime hyper-

énergétique, normolipidique, riche en protéines et en glu-

cides, et supplémenté en vitamines lipo- et hydrosolubles est

recommandé.

■En cas de dénutrition sévère, le choix de la technique de

renutrition (entérale ou parentérale) dépend essentiellement

de la fonctionnalité du tube digestif.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

Conséquences nutritionnelles de la pancréatite

chronique

Nutritional consequences of chronic pancreatitis

●T. Piche*

L

Tableau I. Causes de la dénutrition au cours de la pancréatite

chronique alcoolique.

Étiologies

Alcoolisme et tabagisme

Conditions sociales précaires

Douleurs postprandiales

Stéatorrhée

Diabète

Anorexie

Altération des fonctions intestinales

Hospitalisations, interventions chirurgicales

Hypermétabolisme (pancréatite, alcool, tabac)

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003

90

DOSSIER THÉMATIQUE

consommation journalière de 100 g d’alcool pur pendant au moins

deux ans, à celui de 100 sujets non alcooliques. Dans cette étude,

les paramètres anthropométriques et l’index de masse corporelle

étaient abaissés de façon significative chez 10% des malades envi-

ron, et la dose cumulée d’alcool depuis le début de la maladie alcoo-

lique constituait un facteur de risque indépendant de dénutrition.

Douleurs

L’origine des douleurs reste mal élucidée, mais la théorie de l’hyper-

pression canalaire en rapport avec la présence de bouchons protéiques

secondairement calcifiés est la mieux comprise. Pour Sarles (2),les

douleurs constituent le mécanisme initial de l’amaigrissement des

malades. Elles sont observées dans 60 à 90% des cas, essentiellement

en période postprandiale, et les malades réduisent leurs ingesta dans

un but antalgique. Dans ces cas, la perte pondérale est importante et

peut atteindre jusqu’à 20% du poids corporel.

Malabsorption

Le pancréas sécrète beaucoup plus d’enzymes qu’il n’en faut pour

assurer l’assimilation des nutriments, et la maldigestion ne survient

que lorsque plus de 90% du parenchyme pancréatique est détruit

par le processus inflammatoire (3). La stéatorrhée domine toujours

largement le tableau clinique, car, contrairement à l’amylase, la syn-

thèse extrapancréatique de la lipase est peu importante. Cette der-

nière est aussi très fragile en milieu acide. En effet, Di Magno et al.

(4) ont montré chez six malades que l’activité enzymatique de la

trypsine persistait dans 22% des cas quand le pH duodénal était

inférieur à 4, contre seulement 7% pour la lipase. En pratique, une

stéatorrhée de 25g/j entraîne une perte énergétique de 225kcal/j

(l’équivalent d’un complément nutritionnel). Même si la malab-

sorption des graisses est souvent au premier plan, la maldigestion

est souvent globale et concerne également les glucides ou les pro-

téines dans les cas les plus sévères. Au cours de la PCA, plusieurs

auteurs ont observé une baisse significative des taux plasmatiques

de vitamines (liposolubles et hydrosolubles), même chez des patients

supplémentés par des extraits pancréatiques. Des observations simi-

laires ont été rapportées chez de jeunes mucoviscidosiques. Les

carences en vitamine D s’expriment souvent (50% des cas) par une

ostéoporose ou une ostéomalacie liée à la fois au déficit en vita-

mineD activée et à une carence d’apport en calcium. En revanche,

une carence en vitamine K et la baisse du taux de prothrombine sont

plus rares. Parmi les mécanismes à l’origine de ces carences vita-

miniques, la malabsorption et des perturbations de leur métabolisme

induites par la consommation d’alcool ont été suggérées.

Diabète

Un diabète existe chez 75% des malades quand les calcifica-

tions sont présentes et complique environ 25% des PCA. Il

s’agit d’un diabète insulinoprive dont la fréquence augmente

avec la durée d’évolution de la pancréatopathie. Contrairement

au diabète essentiel, le diabète de la PCA ne s’accompagne pas

d’une hyperphagie. La survenue d’hypoglycémies sévères serait

expliquée par une libération inapropriée de glucagon. Ce diabè-

te est généralement peu sévère mais, comme l’observance des

malades est mauvaise, les hypoglycémies sont fréquentes et

l’obtention d’une euglycémie est souvent illusoire.

Anorexie

Le temps hormonal du contrôle de l’appétit est perturbé chez les

malades porteurs d’une PCA. En cas de diabète, la baisse du glu-

cagon dans le sang ne serait pas suffisante pour s’opposer aux effets

anorexigènes liés à la carence insulinique. Les taux plasmatiques

de cholecystokinine seraient aussi augmentés. Chez le sujet sain,

il est bien établi que le polypeptide pancréatique (PP) diminue la

prise alimentaire quand ses taux plasmatiques augmentent. Au

cours de la PCA, malgré une diminution de ses taux plasmatiques

(qui devrait augmenter la prise alimentaire), le PP serait satiéto-

gène par un effet paracrine. Ces modifications hormonales sont, en

théorie, responsables d’une anorexie. Pourtant, au stade de pan-

créatite chronique compensée, les conséquences nutritionnelles de

ces perturbations hormonales restent difficiles à établir. En effet,

plusieurs études ont montré que l’alimentation des malades por-

teurs d’une PCA en phase stable ne semblait pas déséquilibrée et

les apports protéiques, glucidiques et lipidiques seraient proches

des apports recommandés. Finalement, les conséquences de l’ano-

rexie paraissent difficiles à isoler parmi les nombreux mécanismes

qui s’intriquent et altèrent l’état nutritionnel des malades.

Hypermétabolisme

Une augmentation de la dépense énergétique de repos (DER) a

été mise en évidence chez des malades porteurs d’une PCA en

phase stable et contribue à négativer la balance énergétique. Cet

hypermétabolisme est d’autant plus important que les malades

sont dénutris (5). L’origine de l’augmentation des besoins éner-

gétiques est mal comprise. Une libération de cytokines pro-

inflammatoires ou d’hormones catabolisantes en réponse à l’in-

flammation locale pourrait intervenir.

Hospitalisations et chirurgie

L’hospitalisation entraîne souvent un amaigrissement qui est d’autant

plus important que les sujets sont âgés et/ou porteurs de pathologies

digestives (6).Au cours de la PCA, la dénutrition hospitalière résulte

le plus souvent du jeûne imposé par une complication de la maladie,

même quand il est de courte durée. Les conséquences nutritionnelles

à long terme des résections pancréatiques pour pancréatite chronique

sévère sont mal connues mais probablement importantes.

RETENTISSEMENT NUTRITIONNEL

DE LA PANCRÉATITE CHRONIQUE

La perte pondérale est le témoin le plus visible de la malnutri-

tion. Initialement, il s’agit d’une perte de masse grasse avec une

91

DOSSIER THÉMATIQUE

relative conservation de la masse maigre, mais plus le processus

inflammatoire progresse, plus la masse musculaire est affectée.

La perte de masse maigre est responsable de l’excavation tem-

porale et de la diminution de la circonférence musculaire bra-

chiale, ce qui confère au patient un morphotype caractéristique.

Une stéatorrhée importante (>25g/j) atteindrait 10% des malades

atteints de PCA. Des carences en vitamines (liposolubles, hydro-

solubles) en minéraux et en oligoéléments ont été mises en évi-

dence par plusieurs équipes et paraissent étroitement corrélées à

la stéatorrhée. Le métabolisme protéique est altéré à l’occasion

des poussées répétées qui entretiennent un état inflammatoire

chronique et par la malabsorption des protéines en rapport avec

l’insuffisance pancréatique exocrine. Sur un plan biologique, les

taux plasmatiques d’albumine, de préalbumine et de transferrine

sont généralement diminués.

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DE LA PCA

Alimentation

Même s’il n’est pas démontré que l’arrêt de l’alcool permet de

retarder la survenue du diabète ou de diminuer la malabsorption,

l’obtention d’un sevrage est logique et permet théoriquement de

diminuer les besoins énergétiques. L’objectif du régime

d’“épargne pancréatique” est d’apporter des protéines et des glu-

cides en quantités suffisantes pour maintenir le poids corporel et

de limiter l’apport en graisses en fonction de la tolérance clinique.

En pratique, quand il existe une dénutrition favorisée par des pous-

sées répétées, on peut recommander un régime hyperénergétique

(3000kcal/j), normolipidique, enrichi en protéines (environ

1,8g/kg/j) et en glucides (environ 400g/j) (7). Une supplémen-

tation multivitaminée est indispensable en cas de stéatorrhée et,

quand la consommation d’alcool n’est pas stoppée, l’adminis-

tration orale de vitamines B1, B6, PP et d’acide folique doit aussi

être envisagée. Les apports conseillés en cas d’insuffisance pan-

créatique exocrine sévère sont indiqués dans le tableau II (8).

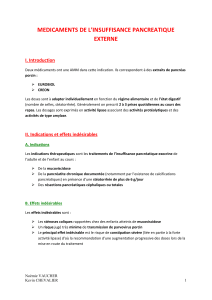

Extraits pancréatiques

La prise d’extraits pancréatiques gastroprotégés au début de

chaque repas et en quantité suffisante pour délivrer environ 25 à

40000unités de lipase au niveau du duodénum est le meilleur com-

promis pour réduire la malabsorption et, par conséquent, amélio-

rer l’état nutritionnel des malades (9).Cet objectif est souvent dif-

ficile à atteindre en raison des perturbations de la motricité

intestinale fréquemment observées chez ces malades. En effet, en

cas d’insuffisance pancréatique exocrine, l’ingestion d’un repas

liquide raccourcit les profils moteurs intestinaux et accélère la

vidange gastrique et le temps de transit intestinal. Une meilleure

compréhension de la physiologie de la vidange gastrique est à

l’origine du développement de nouvelles formes d’extraits pan-

créatiques gastroprotégés, et du concept des microsphères. En

effet, il a été montré qu’une réduction de la taille des particules

contenant l’activité enzymatique améliorait la coordination entre

la vidange du repas et celle du médicament (10). Une majoration

des posologies peut être envisagée en cas d’inefficacité, après quoi

il faudra rechercher une pullulation microbienne intestinale liée à

une hypomotilité intestinale, des adhérences post-chirurgicales ou

l’abus de certains antalgiques. Dans ces situations, l’administra-

tion de formes non gastroprotégées en association avec des anti-

sécrétoires garde toutes ses indications. Enfin, si les extraits pan-

créatiques favorisent l’amélioration de l’état nutritionnel en

corrigeant, au moins en partie, la malabsorption des graisses, leur

efficacité sur les douleurs reste toujours controversée.

Assistance nutritive

Il n’existe actuellement pas de consensus pour préciser la place et

le moment d’une assistance nutritive dans la PCA. La discussion

sera fondée sur la gravité des épisodes aigus et la longueur prévi-

sible du jeûne. En phase stable, une dénutrition patente, et surtout

l’impossibilité pour le malade de regagner du poids, constituent

des indications logiques. De même, l’intérêt d’une renutrition n’est

pas discutable quand une intervention chirurgicale est envisagée

(11). Les modalités du support nutritionnel (entéral ou parentéral)

dépendent plus de la fonctionnalité du tube digestif que du risque

théorique d’infection accrue des cathéters centraux en cas de nutri-

tion parentérale. Quand une nutrition entérale est entreprise, l’ins-

tillation de mélanges polymériques en site jéjunal doit être favo-

risée en raison d’une moindre stimulation des sécrétions

pancréatiques (12). Les mélanges semi-élémentaires n’apportent

aucun bénéfice supplémentaire chez l’insuffisant pancréatique, et

la plupart des mélanges polymériques apportent 20-50% des

lipides sous la forme de triglycérides à chaînes moyennes (13).

CONCLUSION

Au cours de la pancréatite chronique alcoolique, de nombreux

événements se succèdent pour placer le malade dans l’impossibi-

lité de regagner du poids. L’arrêt de l’alcool est un élément fon-

Tableau II. Supplémentation vitaminique en présence d’une stéator-

rhée et en l’absence de sevrage (D’après réf. [8]).

Vitamine A 10 à 50 000 UI per os par jour

Vitamine D

Une injection i.m. de 600 000 UI par an

Vitamine E 30 UI per os par jour

Vitamine B 12 1 000mg par mois

i.m.

Vitamines Supplémentation multivitaminique

hydrosolubles

Acide folique 15 mg per os par jour

Vitamine PP 1 g per os par jour

Vitamine B1- B6 250 mg per os par jour

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003

DOSSIER THÉMATIQUE

damental, même s’il ne permet pas immédiatement de juguler une

malabsorption ni de prévenir l’apparition d’un diabète. Un régime

hyperénergétique, normolipidique, riche en protéines et en glu-

cides, est recommandé. Un apport en vitamines lipo- et hydro-

solubles sera proposé en cas de malabsorption et/ou de dénutri-

tion. Une surveillance de l’état nutritionnel s’impose afin de jus-

tifier l’opportunité d’une assistance nutritionnelle dont les moda-

lités dépendent essentiellement de la fonctionnalité du tube

digestif. ■

Mots clés. Nutrition - Nutrition entérale - Pancréatite

chronique - Pancréas - Alcool.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.

Estruch R, Nicolas JM, Villegas E et al. Relationship between ethanol-related

diseases and nutritional status in chronically alcoholic men. Alcohol and alcoho-

lism 1993 ; 28 : 543-50.

2.

Sarles H. An international survey on nutrition and pancreatitis. Digestion

1973 ; 9 : 389-403.

3.

Di Magno EP, Go VL, Summerkill WHJ. Relations between pancreatic enzyme

outputs and malabsorption in severe pancreatic insufficiency. N Engl J Med

1973 ; 288 : 813-5.

4.

Di Magno EP, Vay LW, Summerskill WHJ. Intraluminal postabsorptive effects of

amino acids on pancreatic enzyme secretion. J Lab Clin Med 1971 ; 82 : 241-8.

5.

Hébuterne X, Hastier P, Péroux JL et al. Resting enegy expenditure in patients

with alcoholic chronic pancreatitis. Dig Dis Sci 1996 ; 41 : 533-9.

6.

Weinsier RL, Hunker EM, Krumdieck CL, Butterworth CE. Hospital malnutri-

tion. A prospective evaluation of general medical patients during the course of

hospitalization. Am J Clin Nutr 1979 ; 32 : 418-26.

7.

Taubin EL, Spiro HM, Nutritional aspect of chronic pancreatitis. Am J Clin

Nutr 1973 ; 26 : 367-73.

8.

Hébuterne X, Piche T. Apports en vitamines en pathologie digestive.

Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23 : B106-B14.

9.

Layer P, vd Ohe M, Gröger G et al. Intraluminal proteolytic degradation of

lipase and fat malabsorption in pancreatin-treated pancreatic insufficiency.

Pancreas 1992 ; 7 : 745.

10.

Layer P, Gröger G, Dicke D et al. Enzyme pellet size and luminal nutrient

digestion in pancreatic insuffisiency. Digestion 1992 ; 52 : 100.

11.

Conférence de consensus : nutrition artificielle péri-opératoire en chirurgie

programmée de l’adulte. Recommandations du jury (texte long). Nutr Clin

Metabol 1995 ; 9 : 13-22.

12.

Vidon N, Pfeiffer A, Franchisseur C et al. Effect of different caloric loads in

human jejunum on meal-stimulated and non-stimulated biliopancreatic secretion.

Am J Clin Nutr 1988 ; 47 : 400-5.

13.

Hébuterne X. Technique de la nutrition entérale : matériel, solutions, moda-

lités d’administration. Traité de Nutrition Artificielle de l’Adulte. X Leverve,

J Cosnes, P Erny, M Hasselmann (Eds), Paris: Éditions Springer, 2nd Edition.

2001 : 453-72.

75 • PARIS

Pour réserver

Pour réserver

votr

votre emplacement

e emplacement

contactez dès maintenant

contactez dès maintenant

F

F. Glatigny : Tél.

. Glatigny : Tél. : 01 41 45 80 57 - Fax

: 01 41 45 80 57 - Fax : 01 41 45 80 45

: 01 41 45 80 45

TARIFS PETITES ANNONCES

ÉTUDIANTS, ABONNEZ-VOUS :

VOS ANNONCES SERONT GRATUITES !

* Abonnés particuliers :

profitez d'une deuxième insertion gratuite.

* Collectivités : dégressif à partir de deux insertions,

nous consulter.

* Quadri offerte.

1/16 de page

43 mm L x 58 mm H

1/8 de page

90 mm L x 58 mm H

43 mm L x 125 mm H

1/4 de page

90 mm L x 125 mm H

289,65 € HT

579,30 € HT

1 082,39 € HT

114,83 € HT

289,65 € HT

541,20 € HT

MODULES COLLECTIVITÉS PARTICULIERS

Annoncez-vous !

2003

Annoncez-vous... Annoncez-vous...

L’ASSOCIATION

NOTRE-DAME DE BON SECOURS

(PARIS XIVe)

RECHERCHE

POUR SON HÔPITAL PRIVÉ PSPH

Au sein du service de Médecine Interne

et Gériatrie

UN(E)

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGUE

Te mps partiel (0,3 ETP)

Pour des activités d’endoscopie

et de consultation

Poste de médecin adjoint spécialiste

CCN 1951 FEHAP

Adresser lettre de candidature et CV à :

Mme Dominique ROUANET

Département des ressources humaines

68, rue des Plantes

75671 PARIS Cedex 14

1

/

4

100%