MALADIE, HANDICAP

N°451 - Octobre 2015 Mensuel - 4,30 €

DIRECTIVES

ANTICIPÉES

Entretien avec

Jean Leonetti

FAMILLE

La rupture

du Pacs

PAGE 36

IMMOBILIER

Annuler un achat

pour vice caché

PAGE 34

INTERNATIONAL

Vers la fin

de l’adoption

PAGE 40

DOSSIER

MALADIE, HANDICAP

Faites valoir vos droits

Annuler un achat pour vice caché p. 34

Rupture du Pacs p. 36

SOMMAIRE

N° 451

Octobre

2015

OFFRE D’ABONNEMENT p. 32

ÉDITORIAL 5

EN BREF

Immobilier, ce qui change 6

La fausse bonne idée !

Consentir un leg à son médecin

pendant sa maladie 8

Baromètre de l’immobilier

et chiffres utiles 9

Combien ça coûte ?

La rupture du Pacs 11

DROITS DES MALADES

Bilan de santé

Entretien avec Marc Morel 14

Pour accéder à son dossier médical 16

Santé, handicap :

lutter contre les discriminations 18

Les solutions pour assurer son emprunt

Entretien avec Agnès Lecas

et Mehdi Aslam 20

Maladie, handicap,

des aides fiscales adaptées 22

Décryptage :

Mandat de protection future 24

Quand l’hôpital s’invite à la maison 26

Anticiper le pire

pour mieux vivre le présent 28

«Bientôt un modèle

de directive anticipée»

Entretien avec Jean Leonetti 30

Adoption internationale p. 40

IMMOBILIER

Annuler un achat pour vice caché 34

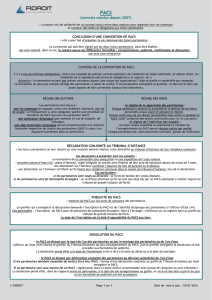

FAMILLE

La rupture du Pacs 36

ASSUNCE-VIE

Contourner les droits

de ses enfants 38

INTERNATIONAL

Vers la fin de l’adoption 40

SOLIDARITÉ

La donation temporaire d’usufruit

au profit d’une fondation 42

ENTREPRISE

Ouvrir une chambre d’hôtes 44

TVAIL

Inaptitude physique

et contrat de travail 46

VOS DROITS

Pratiques commerciales déloyales,

quels recours ? 48

DES LIVRES ET DES MOTS

Notre sélection du mois 50

3

Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451

Donner au profit d’une fondation p. 42

16 Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451

DROITS DES MALADES

D

Déménagement, changement de prati-

cien ou besoin d’accéder à certaines

informations. Il n’est pas rare de vouloir

récupérer son dossier médical. Depuis

la loi de 2002 relative aux droits des

patients, toute personne peut accéder

aux informations sur sa santé. Toutefois,

cette demande nécessite de réaliser

quelques formalités.

Un document légal

Nous possédons tous un dossier médi-

cal. Ce support contient toutes les infor-

mations qui concernent la prise en charge

et le suivi du patient. Il est constitué aussi

bien des données de nature administra-

tives, que sanitaires et sociales. Il s’agit

d’un document légal qui fait office de

support de communication. Le conserver

est donc indispensable puisque c’est lui

qui retrace l’historique du traitement du

patient. Les professionnels de santé ont

d’ailleurs l’obligation de veiller à la qualité

de cet outil.

kk

Majeur et mineur,

qui peut y accéder ?

Lorsque la personne est majeure, la

demande d’accès au dossier médi-

cal peut être effectuée par le patient,

le tuteur et le médecin du patient s’il

l’a choisi comme intermédiaire. Dans

le cadre d’un mineur, les parents ou les

représentants légaux sont les seuls à

avoir un droit d’accès. La loi ne prévoit

pas en effet la possibilité pour le mineur

Pour accéder

à son dossier médical

Récupérer ou consulter son dossier médical est un droit fondamental…

accessible à ceux qui en connaissent les règles.

Résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’hospitalisation

et autres correspondances entre professionnels de santé sont accessibles pour le patient.

de consulter lui-même son dossier.

Les textes prévoient cependant un

droit d’opposition à l’accès direct

de ses parents à son dossier médi-

cal, si le mineur en fait la demande.

Ce droit d’opposition peut être total

ou partiel. Dans ce dernier cas, les

parents pourront accéder aux infor-

mations du dossier de leur enfant,

mais uniquement par l’intermédiaire

d’un médecin.

kk

Après le décès

Sauf volonté contraire du défunt, les

ayants droit de la personne décé-

dée peuvent accéder au dossier

médical. Les héritiers doivent

cependant exprimer le motif de leur

demande. Seuls trois motifs sont

reconnus par la loi : connaître les

causes du décès, faire valoir leurs

droits (prouver que le patient n’était pas

sain d’esprit pour contester une dona-

tion ou un testament, par exemple) ou

défendre la mémoire du défunt.

kk

Les pièces consultables

Tout ou partie des pièces du dossier

peuvent être demandées. Il s’agit des

pièces formalisées concernant la santé

du patient, dès lors qu’elles ont contribué

à l’élaboration ou au suivi du diagnos-

tic et du traitement ou à une action de

prévention, ou ont fait l’objet d’échanges

écrits entre professionnels de santé. Il

peut donc s’agir des résultats d’examen,

des comptes rendus de consultation,

d’intervention, d’exploration ou d’hospi-

talisation ou des correspondances entre

les professionnels de santé.

Les démarches écrites ou orales

La demande peut se faire auprès de

son professionnel de santé (médecin,

dentiste, kinésithérapeute…) ou d’un

établissement de santé (hôpital, clinique

privée…). Il n’existe pas d’obligations

quant à la forme que doit prendre cette

demande : écrite ou orale. Cependant,

dans la pratique certaines procédures

sont plus adaptées selon le praticien à

qui l’on s’adresse. Ainsi, par exemple,

lorsqu’il s’agit de son médecin de famille,

un simple appel suffit généralement pour

que la requête aboutisse. Dans d’autres

cas, notamment avec les établissements

de santé, il est préférable de rédiger

un courrier, avec avis de réception. Le

mieux est alors de s’adresser au chef

de service ou au médecin responsable.

Pour faciliter les démarches, le deman-

deur peut préciser dans son courrier

la nature de la demande (information

souhaitée et, si possible, les périodes de

prise en charge). L’identité et la qualité

du demandeur doivent être vérifiées par

le personnel médical, il est donc indis-

pensable de joindre à son courrier une

photocopie de sa carte d’identité et les

éventuels justificatifs quand la demande

ne vient pas du patient : livret de famille,

courrier, acte notarié…

Une consultation gratuite

À compter de la date de réception de la

demande, le destinataire a huit jours pour

communiquer les documents demandés.

Si la date des dernières pièces détenues

(clôture du dossier) remonte à plus de

cinq ans, le délai est alors rallongé à

deux mois. Le délai d’accès ne court

qu’à partir du moment où la demande est

complète (pièce justificative d’identité et

de qualité).

La consultation du dossier peut se faire

soit directement sur place gratuitement,

soit par envoi. Dans ce cas, une somme

peut être demandée, mais celle-ci ne doit

pas excéder les frais de reproduction et

d’affranchissement.

Que faire en cas de refus ?

Lors d’un refus ou retard dans la trans-

mission du dossier, le plaignant dispose

de deux mois pour saisir la Commis-

sion d’accès aux documents adminis-

tratifs (CADA), s’il s’agit d’un hôpital ou

d’une clinique. L’organisme a un mois

pour émettre un avis et le transmettre

à l’établissement concerné. Toutefois,

la CADA n’est pas compétente en cas

de refus venant d’un médecin libéral

ou d’une clinique privée. Dans ce cas,

il est possible de saisir la commission

interne de l’établissement concerné. Si

la réponse reste négative, il pourra se

retourner vers la direction générale de

l’offre des soins (DGOS), du ministère

en charge de la santé. Lorsqu’il s’agit

d’un praticien libéral n’exerçant pas au

sein d’un établissement, il est possible de

se retourner vers l’Ordre des médecins.

Dans tous les cas, si le refus persiste,

le patient peut saisir le tribunal adminis-

tratif du lieu de résidence du cabinet du

praticien.

Magali Sennane

17

Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451

Dans un souci de préservation

des proches du patient, les

pièces qui impliquent des personnes

qui n’interviennent pas dans la prise

en charge thérapeutique ne peuvent

être communiquées. Ainsi, des révé-

lations faites par des membres de

la famille, comme une situation de

maltraitance, des conduites à risque

ou un conflit familial, ne peuvent pas

être divulguées.

Des informations

non communicables

Mis en place en 2011, le dossier médical personnel (DMP) est un dossier médi-

cal informatisé destiné à accompagner le patient tout au long de sa vie et à

faciliter la coordination des soins entre les différents praticiens. Ce dossier est ainsi

consultable sur internet par le patient. Autrement, seuls les professionnels de santé

autorisés par le patient (médecin, infirmier, pharmacien…) peuvent y avoir accès.

Ce dossier concentre donc en un seul et même endroit toutes les informations

relatives au parcours médical : antécédents, allergies, résultats d’examens, radio-

graphies, etc. Le DMP peut se créer à l’accueil des établissements de santé ou lors

d’une consultation, à condition qu’ils disposent des outils informatiques adaptés.

Le dossier médical personnel

© mediaphotos

DROITS DES MALADES

P

Pourquoi La Ligue a-t-elle créé

le service Aidea ?

Tout partait d’un constat très simple.

Quand une personne a souffert d’une

maladie grave, du type cancer, assurer

son emprunt est particulièrement compli-

qué ou coûteux. Malgré la convention

AERAS* qui a offert de nouvelles pers-

pectives aux anciens malades en termes

d’accès au crédit et à l’assurance, le

parcours demeure difficile. Les dispo-

sitions de la convention sont souvent

mal maîtrisées par les établissements

bancaires et les emprunteurs ignorent

les rouages du système. Nous sommes

donc là pour les renseigner et les guider.

Quel est le profil des personnes

qui vous contactent ?

La majorité des appels concerne des

personnes âgées de 30 à 50 ans qui à

l’instar du reste de la population dans

cette tranche d’âge, souhaitent emprun-

ter pour réaliser un projet immobilier,

professionnel, de travaux ou souscrire

un prêt à la consommation. La pathologie

la plus souvent rencontrée est le cancer

du sein.

Concrètement, comment

procédez-vous ?

Il suffit d’appeler le 0810 111 101 (prix

d’un appel local depuis un poste fixe) et

de taper « 2 » pour être mis en relation

avec un conseiller technique. Le service

est gratuit, confidentiel et anonyme. Pour

chaque appelant, un numéro de dossier

est attribué. Nous sommes deux dans le

service, issus du secteur de la banque

et de l’assurance.

La première étape consiste à recueillir

toutes les données du dossier : type

d’emprunt, montant, situation person-

nelle, pathologie, date de fin de traite-

ment, âge… Ensuite, il ne s’agit pas pour

nous de prospecter pour trouver une

assurance ou un établissement bancaire

mais de conseiller sur les différentes

options dont les personnes disposent

afin de faire aboutir leur projet. Nous

donnons également des informations

sur les documents médicaux à mettre en

avant dans la constitution de leur dossier

à l’attention des compagnies d’assurance

afin qu’il soit le plus complet possible. Et

nous répondons à tous types de ques-

tions, l’une des plus fréquentes concer-

nant les risques encourus en cas de

fausse déclaration dans le questionnaire

santé de l’assureur.

Justement, quels sont-ils ?

Cette position peut s’avérer très dange-

reuse. En cas de problème de santé non

déclaré, non seulement votre contrat

d’assurance sera résilié de plein droit

mais vous pouvez de surcroît être

condamné à payer la totalité des primes

restantes. Parallèlement, l’octroi et le

maintien du prêt étant souvent condi-

tionnés à l’obtention de l’assurance, en

cas de fausse déclaration, la banque

peut vous demander le remboursement

de l’intégralité de l’emprunt. Il faut égale-

ment savoir que dans 99 % des cas les

fausses déclarations sont détectées par

les organismes d’assurance.

Emprunter sans assurance,

est-ce possible ?

Oui, aucune loi n’impose la souscription

d’une assurance pour emprunter. Cette

pratique des banques s’est développée

dans les années 70 sur le modèle de

l’assurance décès. Les banques en sont

adeptes car cela leur garantit un paie-

ment rapide. Avec l’hypothèque, la vente

Les solutions

pour assurer son emprunt

Créé en 2006, Aidea est un service gratuit proposé par La Ligue contre

le Cancer pour aider les personnes, ayant souert d’un grave problème

de santé, à assurer leur emprunt. Le point avec Agnès Lecas, déléguée

aux actions pour les malades, et Mehdi Aslam, conseiller technique.

20 Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451

Aidea

Tel : 0810 111 101 (prix d’un appel

local à partir d’un poste fixe)

E-mail : aidea@ligue-cancer.net

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

www.ligue-cancer.net

Pour en savoir plus

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%