Untitled

RESPONSABILITE PENALE DU CORPS MEDICAL

A côté de la responsabilité civile que le médecin peut voir engagée à son encontre pour

indemniser ou dédommager la victime ou les ayants droit du préjudice, le médecin peut

également voir sa responsabilité mise en cause sur le terrain du droit pénal. Cette

responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur du dommage, et ne doit donc pas être

confondue avec la responsabilité civile.

Le droit pénal repose en effet sur le principe de « nullum crimen nulla pena sine lege ».

Il en résulte que seules les infractions décrites par la loi pénale peuvent être sanctionnées.

Le médecin ne peut, lors de l’exercice de son activité, voir sa responsabilité engagée que sur

la base des infractions prévues par le code pénal, et plus particulièrement par les articles 221-

6, 221-19, 221-20, 223-1, 223-6 al 2 qui visent les délits non intentionnels et plus précisément

les blessures involontaires, homicides involontaires, la mise en danger d’autrui, et l’omission

de porter secours à personne en péril. Pour éviter le risque de mise en cause pénale

systématique du médecin le législateur a dans un article 121-3 du code pénal précisé la

définition de la faute non-intentionnelle pouvant mettre en jeu la responsabilité pénale du

médecin. La majorité des poursuites engagées à l’encontre des praticiens étant fondés sur la

faute non intentionnelle, nous concentrerons notre étude uniquement sur cet aspect de la

responsabilité pénale.

Préalablement à cette étude, il convient de préciser certaines notions inhérentes à la procédure

pénale et indispensable à la bonne compréhension du sujet.

RAPPEL DES PRINCIPES DE PROCEDURE PENALE

Les praticiens dont la responsabilité pénale seraient mises en jeu seront amenés à se poser les

questions suivantes :

1° Qui prend l’initiative du procès

L’initiative du procès appartient :

Soit au ministère public, en sa qualité représentant de l’état, qui peut être informé

par des procédés très divers, tels que la rumeur publique, les journaux, la

dénonciation d’un tiers, et une plainte simple de la victime…

Soit à la victime ou à ses héritiers qui déclenche le procès par une plainte avec

constitution de partie civile.

2° Comment s’effectue le choix entre le procès civil et pénal pour la victime

L’option entre le procès civil et pénal dépend de la seule initiative du patient lésé.

Le choix de la voie pénale intègre une donnée très personnelle qui s’apprécie souvent sur un

mode vindicatif. En effet l’expérience établit que dans de nombreux cas l’action pénale est

choisie quand la famille ou la victime s’est senti marginalisé ou tenu au secret par le corps

médical.

Le choix de la voie pénale peut s’avérer inapproprié aux intérêts de la victime, l’action pénale

étant une action sanction, alors que l’action civile demeure l’action en réparation.

3° Critères de la mise en examen

A l’origine d’une enquête il n’existe que des témoins entendus par les services de police.

Dès lors qu’il existe des charges précises et concordantes de culpabilité, la personne doit être

mise en examen pour être en mesure de se défendre. Elle ne peut en effet rester au stade de

témoin extérieur à la procédure.

Les charges retenues à son encontre lui seront notifiées à compter de sa mise en examen.

Cette procédure lui donne le droit d’être assisté d’un avocat et d’avoir accès à l’entier dossier

par l’intermédiaire de ce dernier.

La singularité de la mise en examen est alors d’être à la fois une mesure de gravité car elle

suppose une réunion de charges et une mesure de protection car elle permet à la défense de

s’organiser.

4° Quelle est la place du juge d’instruction dans le procès pénal

A la suite d’une plainte pénale, le Procureur de la République engage une enquête

préliminaire. Si les faits se vérifient, il doit poursuivre par une information judiciaire qu’il

confie au juge d’instruction.

Ce dernier prend alors la maîtrise de l’instruction du dossier. Il peut ordonner des expertises,

des auditions des confrontations, prononcer des mise en examen et même procéder à la saisie

du dossier médical.

Quand il estime son instruction achevée et après avoir sollicité les réquisitions du Procureur

de la République, il rend soit une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ou

de Police, soit une ordonnance de non lieu s’il estime que les charges ne sont pas suffisantes.

5° Quelle juridiction intervient et comment se déroule l’audience

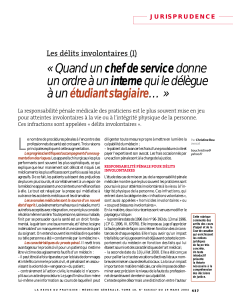

La plupart des dommages qui surviennent dans le cadre de l’exercice professionnel d’un

médecin sont non intentionnels et constituent donc des infractions relevant du Tribunal

Correctionnel ou de Police et non de la Cour d’Assises.

Le médecin doit comparaître en personne même s’il est assisté d’un avocat. Le tribunal, le

plus souvent correctionnel, est saisi du dossier constitué au cours de l’instruction et des

charges retenues contre le praticien.

L’audience est un lieu de débat contradictoire, celui de l’affrontement des thèses entre

l’accusation représentée par le procureur de la république, la victime en qualité de partie civile

et la personne poursuivie. Le président de la juridiction préside les débats, procède à

l’audition du prévenu, le cas échéant des témoins ou des experts.

Prennent ensuite la parole la partie civile puis le procureur de la république, puis la défense

qui doit avoir la parole en dernier.

6° Quel est le régime de la sanction

La première sanction possible est la peine d’emprisonnement qui en matière de responsabilité

médicale est presque toujours assortie du sursis.

Les peines d’emprisonnement prononcées avec sursis ne deviennent exécutoires que si une

nouvelle condamnation intervient dans un délai de cinq ans.

Le tribunal peut aussi prononcer des peines d’amende qui ne sont pas destinées à la victime

mais au trésor public.

Le tribunal peut ajouter aux peines d’emprisonnement avec sursis des peines accessoires dont

l’interdiction d’exercer pour une durée limitée ou illimitée.

7° A qui revient la charge des dommages et intérêts

Lorsque la victime a porté plainte en se constituant partie civile, se greffe sur le procès pénal

la question de l’indemnisation de son dommage.

Si le médecin exerce en libéral, le tribunal siègera sur les intérêts civils et se prononcera sur

l’indemnisation. Par contre, si le médecin est un praticien hospitalier, l’affaire sera transférée

au tribunal administratif seul compétent.

LA RESPONSABILITE PENALE POUR FAUTE NON INTENTIONNELLE DU

MEDECIN

I – LES TEXTES APPLICABLES

ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE

Art. 221-6 Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,

la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de

300 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la

loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à

500 000 F d'amende.

ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

Art. 222-19 Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence

ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les

règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans

d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la

loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à

300 000 F d'amende.

Art. 222-20 Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail

d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000

F d'amende.

RISQUES CAUSÉS À AUTRUI

Art. 223-1 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de

blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation

manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par

la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS

Art. 223-6 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou

pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient

volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Sera puni des même peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne

en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son

action personnelle, soit en provoquant un secours.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%