Les contre réformes à l`Hôpital et leurs conséquences

URI : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35769

Europe Solidaire Sans Frontières > Français > Mouvements > Sur : Santé > Les contre réformes à

l’Hôpital et leurs conséquences

Université d’été du NPA

Les contre réformes à l’Hôpital et leurs

conséquences

jeudi 3 septembre 2015, par LAUMONIER Jean-Claude (Date de rédaction antérieure : 24 août 2015).

Intervention au débat « Santé Sécurité sociale » organisé dans le cadre de l’Université d’Eté

2015 du NPA, à Port Leucate.

Sommaire

I. Rappels sur l’organisation

II. Une privatisation à (...)

Conclusion

Introduction

Les attaques contre la Sécurité sociale s’accompagnent d’une offensive convergente vis-à-vis de l’Hôpital

public. « Sécu » et Hôpital sont en effet les deux piliers indissociables d’un système de soins qui s’est

construit, en France à partir de 1945.

L’Hôpital, issu des institutions charitables du Moyen Age, portait assistance à ceux qui n’avaient pas les

moyens de payer leurs soins. Grâce à la Sécurité sociale, il s’est transformé, en pivot du système de santé,

permettant à chacun(e), d’accéder à des soins de qualité.

L’essor de la Sécurité sociale, au cours des années de boom économique de l’après guerre a favorisé de

développement de l’Hôpital public : (construction et modernisation des équipements, recrutement et

qualification du personnel, instauration du « temps plein hospitalier » pour les médecins). Chaque assuré

social, riche ou pauvre, a ainsi pu bénéficier des progrès considérables des outils de diagnostic et de

traitement, et des compétences des meilleures équipes de soins.

C’est la raison de l’attachement persistant à l’Hôpital que démontrent tant enquêtes d’opinion, que les

multiples luttes contre les fermetures et restructurations d’établissements

La fin de la phase expansive d’après guerre , dans les pays capitalistes d’Europe, s’est accompagnée de

politiques libérales d’austérité.

Celles-ci poursuivent un triple objectif :

• Restaurer les profits en « baissant le coût du travail ». Cela passe, en particulier, par la réduction

des cotisations sociales et des impôts payés par les entreprises, pour le financement des dépenses

publiques socialisées.

• Ramener la satisfaction de besoins sociaux fondamentaux comme l’éducation ou la santé, à

une question individuelle. Au-delà d’un minimum nécessaire à la reproduction de la force de travail et à

la cohésion sociale, chacun y répondrait en fonction de ses moyens.

• Privatisatiser les services publics en offrant ainsi de nouveaux débouchés aux capitaux en quête

d’investissement.

On trouve là les clés pour comprendre contre réformes de l’Hôpital, menées de manière continue, par les

gouvernements « de droite » comme « de gauche », qui se sont succédés au cours des 40 dernières

années :

L’Hôpital a été en première ligne de la politique dite de « maitrise des dépenses de santé ». Des

gouvernements de Raymond Barre (1978) à ceux de Manuel Valls (2014), la contrainte sur les budgets

hospitaliers se renforce, chaque nouvelle « réforme hospitalière » créant des outils nouveaux à cet effet.

L’austérité budgétaire s’accompagne d’une réduction de la place prépondérante de l’Hôpital public dans

le système de santé.

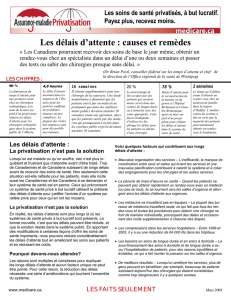

Ce déclin organisé s’exprime clairement dans les chiffres : la part de l’Hôpital dans les dépenses

d’Assurance maladie qui était de 43% en 1983, est passée à 36% (-7%) en 2010.

Comme le préconise l’Union européenne, il s’agit de ramener le service public de santé à ses missions

traditionnelles d’assistance aux plus pauvres et à quelques missions non rentables, laissant la place au

secteur privé là où des profits peuvent être réalisés.

Mon intervention abordera les 2 points suivants :

1) Un rappel sur le système hospitalier français et sa place dans le système de soins, et un bref historique

des réformes hospitalières jusqu’à la loi de santé (dite loi Touraine), actuellement en discussion au

Parlement.

2) Une présentation des différentes modalités de la privatisation du système hospitalier et des

conséquences de cette marchandisation et de cette privatisation pour les usagers, que pour les

personnels.

I. Rappels sur l’organisation du système hospitalier. Historique des contre réformes

1. Quelques rappels sur l’organisation du système de santé français.

A) Les limites de 1945 : le cloisonnement Ville/Hôpital.

La création de la Sécurité sociale, ne s’est pas accompagnée de la création d’un service public de santé

unique assurant à la fois les soins « en ville » et à l’Hôpital.

Les soins de ville, sont restés, pour l’essentiel assurés par des médecins libéraux généralistes ou

spécialistes. Le service public (à part le secteur psychiatrique, la PMI et un réseau restreint de centres de

santé publics) s’est cantonné à l’Hôpital.

Néanmoins, par le biais des urgences, l’Hôpital permettait à tous, l’accès à des soins gratuits.

B) Les 3 types d’établissements hospitaliers.

Le secteur hospitalier lui-même, se compose de 3 types d’établissements, tous financés, essentiellement

par la Sécurité sociale.

• Les hôpitaux publics, dont le personnel médical et non médical a un statut public (même si la précarité

s’y est beaucoup développée). Ils constituent un réseau très large, allant des hôpitaux locaux et des

centres hospitaliers de proximité, aux CHU en passant par les établissements de psychiatrie publique.

• Les établissements privés à but « non lucratif », de statut associatif ou mutualiste auxquels

appartiennent, notamment, les Centre de lutte contre le Cancer (CLCC). Ces établissements n’ont pas

d’actionnaires. Leur personnel relève de conventions collectives.

• Les établissements privés « à but lucratif », ou établissements commerciaux. Ce sont des entreprises

privées qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Leurs médecins y sont, pour l’essentiel, des

praticiens libéraux, et leur personnel non médical relève de conventions collectives.

Quelques données pour situer la place de l’Hôpital.

Capacités d’accueil des établissements de santé

Public Privé non lucratif Privé lucratif Total

Nombre d’établissements 93 699 1.030 2.660

Nombre de lits 258.158

soit 62,23%

58.137

soit 14%

98.545

soit 23,75%

414.840

Source : panorama des établissements de santé 2014

DRESS Ministère de la santé

Nombre d’entrées totales en hospitalisation complète et de semaine

Etablissements publics : 66%

Etablissements privés à but non lucratif : 9 %

Etablissements privés commerciaux 25%

Année 2012

Source : site de la FHF

Nombre de journées d’Hospitalisation complète et de semaine

Etablissements publics : 64%

Etablissements privés à but non lucratif : 14 %

Etablissements privés commerciaux 22%

Année 2012

Source : site de la FHF

Nombre de consultations et soins externes

Etablissements publics : 87%

Etablissements privés à but non lucratif : 10 %

Etablissements privés commerciaux 3 %

Année 2012

Source : site de la FHF

Même, en déclin, l’Hôpital conserve une place déterminante dans le système de soins., et est

donc un obstacle majeur à sa privatisation.

2. L’Etat intervient pour imposer austérité budgétaire et réduction de la place de l’Hôpital

La volonté de maîtrise des dépenses hospitalières publiques a inspiré les réformes qui se sont succédées

depuis 1979, date à laquelle une loi instaure la possibilité de fermeture de lits par autorité du ministre de

la santé.

A) 1983 : budget global et forfeit journalier.

En 1983, un gouvernement socialiste, avec un ministre communiste à la Santé, institue le « budget global

». Chaque établissement reçoit, désormais, une enveloppe budgétaire fixée à l’avance, en fonction d’un «

taux directeur ». Il devra y faire entrer l’ensemble de ses dépenses.

Cette réforme concerne, exclusivement, les hôpitaux publics.

Elle s’accompagne de l’instauration du « forfait journalier », contribution quotidienne non remboursée par

l’Assurance maladie, dont le patient (ou son assurance complémentaire) doit s’acquitter. Une brèche est

ainsi ouverte dans la gratuité des soins hospitaliers. Le forfait journalier n’a cessé d’augmenter est

aujourd’hui de 18€, hors la psychiatrie où il est de 13€50

B) La loi Evin de 1991 , autonomie des établissements et outils pour restructurer.

Cette loi constitue un premier pas vers l’autonomie des établissements publics, qui devront désormais se

doter d’un « projet d’établissement ».

Elle instaure les Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaires (SROS), renouvelable tous les 5 ans, sur la

base desquels les préfets pourront fermer des lits et restructurer les établissements.

Elle permet le développement de « coopérations » public et privé, par la création de GIE [1] et de GIP [2].

».

C) Le « Plan Juppé » : maitriser pour privatiser.

Je ne reviendrai ici que sur le volet hospitalier du Plan Juppé.

Celui-ci comporte deux grandes innovations :

- le vote d’une enveloppe nationale fermée des dépenses hospitalières dans le cadre de la loi de

financement de la Sécurité sociale (ONDAM [3] hospitalier) ;

- la création des ARH (Agences Régionales de l’Hospitalisation).

Officiellement la maitrise des dépenses dans une enveloppe fixée, chaque année au parlement par le vote

du PLFSS [4] concerne les soins de ville et l’Hospitalisation. Dans la réalité il ne s’appliquera qu’au

secteur hospitalier. L’ONDAM hospitalier est toujours resté inférieur aux besoins. Il ne permet même n’a

pas de maintenir les moyens existants.

Pour imposer l’austérité budgétaire, et les restructurations, la réforme Juppé se dote d’un véritable « bras

armé » : les ARH (Agences Régionale de l’Hospitalisation) dont le directeur détient les pleins pouvoir pour

attribuer les budgets et les autorisations, fermer les établissements, imposer les regroupements et les

privatisations. l’ARH a autorité tant sur les établissements publics que privés.

Le plan Juppé illustre de manière particulièrement nette le rôle de la restriction par l’Etat des

dépenses publiques et du service public, comme préalable et outil des privatisations.

Contrairement à ce qu’affirmaient à l’époque les soutiens prétendument« de gauche » de Juppé, celui-ci

n’avait pas pour fonction de « sauver » l’Hôpital et le système public de soins. Selon eux, une une «

maîtrise » certes douloureuse des dépenses publiques de santé par l’Etat aurait été le seul moyen d’éviter

une croissance incontrôlable de celles-ci. En détruisant le système public cette dérive libérale aurait

ouvert la voie à sa privatisation.

La régulation étatique imposée par les ordonnances Juppé, doit être à mon sens comprise de manière

exactement inverse : en réduisant la place de l’Hôpital et des dépenses socialisées elles permet

d’ouvrir la voie à un espace plus large, aux établissements privés lucratifs et aux assurances.

Nous pourrons peut être revenir sur cette question dans la discussion, car ce débat se poursuit

aujourd’hui face à la loi Touraine. Des défenseurs reconnus de l’Hôpital public, tels qu’André Grimaldi,

prônent en effet la régulation du système de soins public par l’instauration d’un « panier de soins »

remboursé intégralement par la Sécurité sociale, comme seul moyen de « sauver » l’Hôpital et la Sécu.

D) Jospin/Aubry appliquent le plan Juppé et instaurent les 35 heures.

Suite aux élections de 1997, c’est le gouvernement Jospin, avec Martine Aubry aux affaires sociales qui

mit en œuvre le plan Juppé, et poursuivit les restructurations. Kouchner, ministre de la santé de l’époque

ne déclarait-il pas que ce plan était un horizon « indépassable » ?

Il faut dire ici quelques mots du conflit sur les 35h, dernière grande lutte nationale des personnels

hospitaliers, qui en 2001 2002 percuta la politique d’austérité.

Dans des établissements où le manque de personnel était déjà criant, le passage aux 35 heures, sans les

10% d’embauches correspondantes ne pouvait que créer une situation de crise.

Après bien des hésitations, le gouvernement Jospin décida d’appliquer les 35h à l’Hôpital, mais tenta par

tous les moyens de limiter les embauches, malgré la forte mobilisation dans les établissements, et la

pression de la base qui imposa plusieurs manifestations nationales à Paris. Les directions des principales

fédérations syndicales parvinrent à canaliser la lutte vers des accords locaux, plus ou moins favorables

selon les rapports de force.

En l’absence de recrutement suffisant l’application des 35 heures aboutit à une intensification du travail, à

la dégradation des conditions de travail, et à une dénaturation du travail lui-même. Les journées de RTT

furent la seule compensation tangible pour les hospitaliers. On comprend leur détermination à

les défendre aujourd’hui.

Depuis cette époque, la droite, mais aussi une partie du PS, et les directions hospitalières n’ont cessé de

dénoncer les 35 heures, comme responsables de la crise de l’Hôpital. Elles détournent ainsi l’attention de

la véritable question : celle du manque de personnel conséquence de l’austérité et non de la réduction du

temps de travail.

E) Le plan Hôpital 2007.

Le second mandat de Jacques Chirac (2002 2007) est marqué par une brusque accélération des contre

réformes hospitalières sous le nom de « Plan Hôpital 2007 » réparti dans plusieurs textes.

Les différents volets de ce plan (investissements, organisation sanitaire, nouvelle tarification, réforme de

la « gouvernance » hospitalière) ont transformé rapidement le paysage hospitalier.

• Investissements : des crédits pour restructurer

« Hopital 2007 » a été présenté avant tout comme un plan d’investissements massifs, en vue de rénover

un parc hospitalier de plus en plus vétuste.

Mais à y regarder de plus près, les investissements en question s’inscrivent dans une perspective de

privatisation et de restructurations.

Ils sont accordés tant aux établissements privés que publics et en contrepartie de l’acceptation de

restructuration, fusions, ou de la mise en place de coopérations public privé.

De plus, il ne s’agit pas directement de financer les travaux dont les établissements ont besoin, mais de

les aider à rembourser les emprunts contractés auprès des banques. En d’autres termes, les aides

apportées contribuent à alimenter les profits des banques dont les établissements restent dépendants.

Elles ne financent pas la totalité des travaux et contraignent donc les hôpitaux à s’endetter davantage

(nous y reviendrons).

• Tarification à l’activité : marchandisation du soin et mise en concurrence des établissements

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%