INTRODUCTION

INTRODUCTION

L’entreprise entretien des relations diverses avec son environnement. Certaines sont vitales comme

les relations qu’elle entretient avec les particuliers qui se fournissent auprès d’elle. Ces particuliers

sont des consommateurs.

De tout temps, la prise en compte des intérêts du consommateur a été une préoccupation pour les

pouvoirs publics. Ainsi, déjà au Moyen Age la dilution du lait est réprimée.

Néanmoins la protection du consommateur n’a pas été la seule raison d’intervention des pouvoirs

publics. Il y aussi la nécessité de contrôler les prix. En effet, la hausse excessive de prix ont toujours

été de très mauvaise augure pour les gouvernements qui redoutent d’en faire les frais dans les urnes.

L’émergence du mouvement consumériste dans les années 70 à offert au législateur l’occasion de

compenser l’inégalité entre les professionnels et les consommateurs. Les consommateurs étant

réputés non initiés et isolés. Par ailleurs, dans une économie de marché, une entreprise n’est pas

seule à proposer des offres de produits ou de services à des acheteurs potentiels. Elle se trouve en

situation de concurrence avec d’autres entreprises proposant des biens ou des services destinés à

satisfaire les mêmes besoins des consommateurs.

La concurrence en elle-même est une situation normale et saine puisqu’elle permet la régulation des

échanges économiques, mais encore faut-il qu’elle ne soit pas dévoyée par des procédés déloyaux.

S’il va de soi que la réglementation des relations entre professionnels est destinée à protéger ceux-ci

les uns des autres, il ne demeure pas moins que la concurrence à aussi pour but, et c’est même son

but ultime, un ajustement des prix au niveau économique, le plus raisonnable dans l’intérêt du

consommateur.

Inversement, les règles qui gouvernent les rapports entre un distributeur et ses clients protège

d’abord ses clients mais aussi pas contre coup (« ou par ricochet »), indirectement, les distributeurs

loyaux. Il y a donc une interaction qu’on peut qualifier de naturel entre le droit de la concurrence et

celui de la consommation.

Le législateur vient d’ailleurs d’en prendre acte par la loi du 4 Août 2008 dite loi LME (Loi de

Modernisation Economique), d’une part en étendant au bénéfice des professionnels, les dispositions

du code de la consommation relative aux pratiques commerciales trompeuses ; et d’autre part en

instituant une action au bénéfice des consommateurs sur le fondement de la confusion (infraction

commerciale. Ex/ fait de présenter ses produits de manière à profiter de la notoriété d’une autre

marque) alors que celle-ci était jusqu’alors réservée.

Ces dispositions qui sont particulièrement protectrices pour les consommateurs servent

indirectement les distributeurs. On a d’un autre côté les règles qui régissent le bon fonctionnement

du marché et donc la protection des distributeurs et indirectement la protection des

consommateurs. C’est pourquoi on parle d’interaction.

TITRE 1 : LES RAPPORTS DE L’ENTREPRISE DE

DISTRIBUTION AVEC LES CONSOMMATEURS

Les relations que le distributeur entretien avec d’autres professionnels sont réglés par les droit

commun, c'est-à-dire le droit civil ou le droit commercial. En revanche les contrats qu’il passe avec

les particuliers sont placés sous surveillance.

En effet, le droit moderne a donné statut spécial au client dans ses relations avec le professionnel.

On parle alors de consommateur, lequel est définit comme étant un acquéreur non professionnel de

bien de consommation et de service destiné à son usage personnel (ou domestique).

Le client tel que nous l’entendons est un cocontractant de l’entreprise au regard du droit commun,

mais est un consommateur au regard du droit spécial de la consommation.

Le code de la consommation institué en 1003 regroupe l’ensemble des textes inspirés par le souci

d’assurer la défense des intérêts des consommateurs face aux professionnels.

L’idée générale qui sous tend ce code réside dans le fait que le consommateur de trouve dans ses

rapports avec les professionnels en situation de triple infériorité.

D’abord parce que du point de vue technique le professionnel connait ses produits et ses services

alors que le consommateur les ignore ou les connait mal.

Deuxièmement il y a une infériorité économique. Le professionnel dispose d’une puissance

économique supérieure à celle du consommateur.

Troisièmement il y a une infériorité juridique. Le consommateur n’a pas à sa disposition les

ressources lui permettant de négocier les termes du contrat qu’il souscrit avec le professionnel.

D’ailleurs, la plupart des contrats que souscrivent les consommateurs sont des contrats d’adhésion

(on ne fait que signer et on ne négocie pas).

Il fallait donc remédier à ce déséquilibre par l’instauration d’un équilibre juridique de sens contraire.

Quel est le principe qui fonde la théorie générale des obligations ? Il faut un niveau d’égalité entre les

parties au contrat. Personne ne peut m’obliger pour quelque chose si je ne suis pas consentant.

Le droit de la consommation est un droit par essence égalitaire dont la philosophie est très éloignée

du code civil et du décrêt d’Allarde (C’est ce décrêt qui a institué la liberté de commerce et de

l’industrie).

Le droit de la consommation apport d’importantes limites à la liberté d’action du professionnel. Il fait

le pari qu’un consommateur est insuffisamment renseigné pour défendre ses intérêts. Il impose une

information exacte du consommateur, mais comme c’est un pari risqué il prend un certain nombre

de mesure tendant à garantir en toute hypothèse la protection du consommateur.

CHAPITRE 1 – L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

PAR LE DISTRIBUTEUR

Introduction

L’information du consommateur doit précéder la conclusion du contrat. Cette exigence est certes

portée par les dispositions du code civil relatives aux 4 conditions de validité du contrat :

-le consentement qui doit être libre et éclairé

-la cause qui doit être réelle

-l’objet qui doit être licite

-la capacité

Le code civil n’autorise qu’une sanction à posteriori consistant dans l’annulation du contrat ou dans

la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle. Aussi bien l’annulation du contrat que

l’engagement de la responsabilité du professionnel ne peuvent être prononcés que par la décision

d’un juge. Il faut donc que le consommateur prenne l’initiative de la saisine du juge.

La plupart du temps le consommateur hésitera en raison non seulement du coût mais aussi de la

lourdeur et des tracas de l’appareil judiciaire. Les sanctions de droit communs paraissent donc

inappropriées pour prémunir et le cas échéant protéger le consommateur.

C’est pourquoi le droit de la consommation préfère une intervention en amont par une

réglementation a priori de l’information pour éclairer le consommateur. Cette exigence

d’information ne se limite pas à la période précédent immédiatement la signature du contrat.

L’information par la publicité commerciale est réglementée au même titre que l’information pré

contractuelle proprement dite.

Section 1 : L’information générale du consommateur : la publicité commerciale

Une annonce publicitaire ne doit pas être trompeuse, elle ne doit pas être non plus de nature à

induire en erreur.

La violation de ces exigences est constitutive d’une infraction sanctionnée par le régime des

pratiques commerciales trompeuses.

Des règles spéciales sont par ailleurs prescrites pour les messages portants sur certains produits ou

services (ex/pub tabac interdit).

1) Régime général de la répression de la publicité commerciale trompeuse

Depuis la loi du 3 Janv 2008, dite loi Chatel, complétée par celle du 4 Août 2008, dite loi LME a

transposé en droit interne la directive dite « Protection du consommateur : pub et communication

commerciale ». La disposition du code de la consommation relative à la publicité commerciale

trompeuse ont perdu leur autonomie. Elles font désormais d’une sous section du code de la

consommation consacrée aux pratiques commerciales trompeuses dont la publicité commerciale ne

constitue qu’une modalité.

A) Elément matériel

Il s’agit d’une part de la notion de la pub commerciale et d’autre part du caractère trompeur de cette

pub.

1- La notion de publicité

La loi n’a pas donné de définition de la publicité commerciale. C’est donc à la jurisprudence qu’on

doit se référer. Elle considère comme message publicitaire : « Tout moyen d’information destiné à

permettre à ses clients potentiels de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien ou du

service qui lui est proposé ».

Pour la jurisprudence il apporte peu que le message ait pour objet de venter les mérites d’un bien ou

d’un service ou qu’il se veuille une simple description objective et factuelle.

De même, il est indifférent que ce produit soit adressé à une personne ou une catégorie de

personnes.

S’agissant du support, l’acception qu’en a la jurisprudence est très large. A son sens une simple

étiquette, une offre ou un document précontractuel, constituent une publicité au même titre que les

affiches, prospectus ou les annonces publiées dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.

Si la loi ne donne pas de définition de la publicité commerciale, elle donne en revanche son contenu.

Ainsi, outre certaines obligations générales à l’obligation de langue française, la loi exige notamment

par l’Art. L121-1, II, al 2° : « Toute annonce publicitaire doit mentionner les caractéristiques

principales du bien ou du service mentionnée, l’identité ou l’adresse de l’annonceur, le prix toute

taxe comprise, les frais de livraison ou leur mode de calcul qi ils ne peuvent être établis à l’avance,

les modalités de paiement ou de livraison, d’exécution, de traitement et de réclamation en cas de

différence avec celles habituellement pratiquées dans le secteur d’activité concerné. »

La loi dit également de manière explicite en quoi une annonce pub peut être qualifiée de trompeuse.

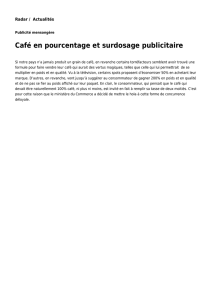

2- Caractère trompeur de la publicité

Une annonce publicitaire devient une pratique commerciale trompeuse si elle porte sur les

caractéristiques substantielles d’un produit ou d’un service et repose sur des allégations, indications,

ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Dans son interprétation de la définition, la

jurisprudence considère qu’une simple allusion ou suggestion peut constituer une telle infraction dés

lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur moyen.

Le consommateur qui est en état par exemple de connaître les minimums qu’on puisse exiger des

consommateurs. Ce n’est ni le consommateur avertit ni le consommateur benêt.

Le fait de laisser entendre qu’une entreprise dirigée par une femme est plus apte à servir une

clientèle féminine est une publicité trompeuse. Autrement dit les femmes n’ont pas le monopole de

la compréhension des besoins de la clientèle féminine.

En revanche échappe à cette qualification la publicité hyperbolique. C’est celle dont l’outrance ou

l’exagération est suffisamment apparente pour exclure tout risque d’erreur. C’est le cas par exemple

d’une publicité télévisée ou une valise sors intacte d’un match de foot entre bulldozers.

La loi donne donc une énumération exhaustive des éléments sur lesquels une allégation, une

présentation ou une indication fausse ou de nature à induire en erreur peut constituer une publicité

commerciale trompeuse. Il s’agit de ceux précédemment évoqués mais également :

- de l’existence ou de la disponibilité du bien ou service proposé

-de leurs caractéristiques essentielles

-du caractère promotionnel du prix

-du service après vente

-de la portée des engagements de l’annonceur

-de la nature, du procédé ou du motif de vente (ex : liquidation)

-l’identité, les qualités de l’annonceur et ses droits

Il faut entendre par caractéristiques essentielles : les qualités substantielles, la composition, les

accessoires, l’origine, le mode et la date de fabrication, les conditions de fabrication, d’utilisation,

aptitude à l’utilisation, le résultat attendu de l’utilisation, les résultats des tests et contrôles sur les

principales caractéristiques.

Au delà de ces éléments la loi dit également que la pratique commerciale sera trompeuse lorsqu’elle

omet, dissimule ou fournit une information soit inintelligible ou ambiguë, soit à contre temps portant

sur un élément essentiel ou encore lorsque le professionnel dissimule sa véritable intention

commerciale.

B) Elément moral

Initialement la loi limitait la répression de la publicité trompeuse à la publicité faite de mauvaise fois

et comportant des allégations mensongères précises. Jusqu’à une date encore récente, la pub était

réprimée que si il y avait une volonté manifeste de l’annonceur d’enfreindre la loi.

Cette double exigence conduisait à soustraire à la sanction les auteurs d’allégations imprudentes ou

allusives alors qu’ils ne sont pas moins dangereux ou blâmables.

L’incrimination a donc considérablement été élargie par une loi de 1973 codifiée par la suite à l’Art

L121-1 du code de la consommation. Le texte actuel ne fait plus référence à la mauvaise foi du

professionnel. En d’autres termes, l’annonceur des pratiques trompeuses peut être sanctionné alors

même qu’il n’a pas la volonté de tromper. L’infraction peut donc être retenue qu’il y ait simple

manquement de la diligence professionnelle ou mauvaise foi caractérisée de la part du professionnel.

De même, la publicité trompeuse n’est pas une infraction de résultat. Il suffit qu’elle soit susceptible

d’induire en erreur et d’altérer le comportement économique du consommateur pour être

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

1

/

63

100%