les étapes diagnostiques d`une embolie pulmonaire

www.legeneraliste.fr

MISE AU POINT

Cahier FMC

III 27

Vendredi 18 octobre 2013 |numéro 2657

A

vec une incidence annuelle estimée à

60/100 000, l'embolie pulmonaire atteint envi-

ron 40 000 personnes chaque année en France.

L'incidence augmente fortement avec l'âge. 6 % des

patients hospitalisés pour embolie pulmonaire (EP)

décèdent durant l'hospitalisation, 13 % à 1 mois, 26 %

à 1 an (1). Le diagnostic de l'embolie pulmonaire est

aujourd'hui bien codifié, depuis le stade de la suspicion

clinique jusqu'à la confirmation diagnostique.

LE SCORE CLINIQUE DE GENÈVE :

PRÉALABLE DIAGNOSTIQUE

Même si l'examen clinique ne permet pas d'établir à lui

seul le diagnostic d'EP, il reste une étape essentielle. Le

score de Genève, établi sur des éléments cliniques,

détermine une probabilité diagnostique. Du résultat

dépend ensuite l'interprétation des examens complé-

mentaires et la conduite

diagnostique.

Quand penser à l'embolie pulmonaire ?

>Une douleur thoracique de type pleural associée à

une fièvre, une hémoptysie, une toux constituent les

principaux signes d'appel de l'infarctus pulmonaire,

sans qu'aucun d'entre eux ne soit spécifique.Les signes

trompeurs sont fréquents. Ainsi, une douleur mimant

une crise de colique hépatique, l'accentuation de la

douleur lors de la pression des côtes, la présence d'un

foyer pulmonaire auscultatoire associé à une fièvre supé-

rieure à 39°C, laissant suspecter une pneumonie, n'éli-

minent pas l'EP.

>La survenue d'une dyspnée isolée et brutale avec

tachypnée supérieure à 20 cycles / minute est évoca-

trice, mais l'installation de la dyspnée peut être progres-

sive, parfois dans un contexte de maladie respiratoire

ou cardiaque chronique. L'aggravation d'une dyspnée

préexistante est parfois le seul signe.

>L'embolie pulmonaire peut aussi se traduire par

un état de choc, une syncope, un bronchospasme.

>Il peut arriver qu'en l'absence de signes de gravité

immédiate et afin d'éliminer certains diagnostics (pneu-

monie, pneumothorax), une radiographie thoracique

soit demandée à ce stade en ambulatoire. Elle peut

montrer des anomalies non spécifiques : atélectasies en

bande, épanchement pleural, élévation d'une coupole

diaphragmatique, hyperclarté d'un champ pulmonaire.

Ou bien être normale.

Thrombose Même si l'on dispose aujourd'hui d'examens

diagnostiques performants pour affirmer la réalité de l'embolie

pulmonaire, l'ensemble de la démarche diagnostique est

largement conditionné par la qualité de l'examen clinique.

LES ÉTAPES DIAGNOSTIQUES

D’UNE EMBOLIE PULMONAIRE

Dr Pascale Naudin-Rousselle (rédactrice, fmc@legeneraliste.fr), sous la responsabilité

scientifique du Pr Guy Meyer (service de Pneumologie-soins intensifs, hôpital européen

Georges-Pompidou, 20, rue Leblanc, 75015 Paris. Mail : guy.meyer@egp.aphp.fr)

>En pratique, le diagnostic est évoqué lorsque l'exa-

men clinique échoue à identifier formellement une

autre cause. Dans tous les cas, il faut rechercher la

présence de facteurs de risque ou d'antécédents

thrombo-emboliques, bien que 30 % des cas survien-

nent en l'absence de facteurs de risque (2). Se méfier

également de la dissociation entre l'importa

nce des

symptômes et la pauvreté de l'examen clinique.

Évaluer la probabilité clinique

L'estimation de la probabilité clinique d'embolie pulmo-

naire repose sur l'utilisation d'un score de probabilité

clinique. Il en existe plusieurs (Wells, Genève), le plus

utilisé en France étant le score de Genève (tableau 1).

>Les signes cliniques cardinaux de l'embolie pulmo-

naire (douleur thoracique, dyspnée…), non spécifiques,

ne figurent pas parmi les critères utilisés. « Ce score n'est

pas destiné à faire évoquer le diagnostic, mais à évaluer la

probabilité clinique d'embolie pulmonaire une fois que le

diagnostic est suspecté, explique le Pr Meyer. Ainsi, une

embolie pulmonaire est retrouvée in fine chez les 2 / 3

des patients qui ont une probabilité clinique forte, cette

proportion pouvant aller jusqu'à 75 %. »

◆

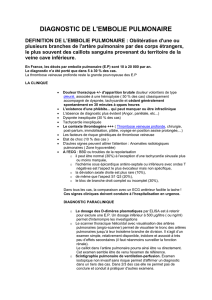

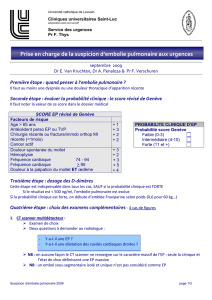

T1. SCORE DE GENÈVE RÉVISIÉ SIMPLIFIÉ (1)

Facteurs de risque

Âge supérieur à 65 ans

Antécédent d’embolie pulmonaire ou de thrombose

veineuse

Chirurgie sous anesthésie générale ou fracture d’un

membre inférieur dans le mois précédent

Cancer solide ou hématologique actif ou en rémission

depuis moins d’un an

Symptômes

Douleur unilatérale d’un membre inférieur

Hémoptysie

Signes d’examen

Fréquence cardiaque : 75 < PC < 95 battements/mn

Fréquence cardiaque ≥95 battements/mn

Douleur à la palpation d’un trajet veineux et œdème

unilatéral d’un membre inférieur

POINTS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VARIABLE

VALEUR DU SCORE

Prévalence de l’EP

0-1 : faible probabilité

2-4 : probabilité intermédiaire

> 4 : forte probabilité

8 %

29 %

64 %

•••

Angioscanner spiralé des artères

pulmonaires mettant en évidence une lacune

intravasculaire centrale dans les artères

lobaires inférieures droite et gauche.

MEYER

MISE AU POINT

28 Vendredi 18 octobre 2013 |numéro 2657 Cahier FMC

IV

>« Il est important que le généraliste se familiarise avec

l'utilisation du score, car le résultat conditionne les examens

ultérieurs, tant du point de vue de leur chronologie qu'en

ce qui concerne leur interprétation. Par exemple, des

D-dimères négatifs n'éliminent le diagnostic d'EP que

lorsque la probabilité clinique est faible ou intermédiaire.

Si la probabilité clinique est forte et les D-dimères néga-

tifs, il faut aller plus loin dans les explorations. L'omission

du calcul du score peut donc conduire à l'erreur diag-

nostique. Que l'on soit en ville ou en milieu hospitalier,

le calcul de la probabilité clinique est essentiel. »

LE TRI PAR LES D-DIMERES

>

L'hospitalisation immédiate du patient s'impose

dans deux situations qui sont, d’une part, la présence de

signes de détresse vitale, d'un état de choc, d’un malaise,

de signes d’IC droite ou d’hypxémie et, d’autre part,

l'existence d'une probabilité clinique forte (voir fig. 1 ).

>Si la probabilité clinique est forte, il est inutile de

doser les D-dimères. « En effet, inférieurs à 500 µg/l, ils

ne suffisent pas à exclure le diagnostic dans ce contexte.

Supérieurs à 500 µg/l, ils ne renforcent pas la suspicion

d'EP et n'ont aucune valeur informative. »

>Si la probabilité clinique est intermédiaire ou faible,

le dosage des D-dimères permet de sélectionner les

patients à hospitaliser. Du fait de l'excellence sensibi-

lité du test, une valeur inférieure à 500 µg/l élimine l'em-

bolie pulmonaire. Un résultat supérieur à 500 conduit

à hospitaliser le malade. « Le tri par les D-dimères élimine

ainsi le diagnostic chez 30 à 40 % des patients consul-

tant en ville et ayant une probabilité clinique faible ou

intermédiaire. » Attention, toutefois, à ne pas faire doser

les D-dimères en l’absence de suspicion d’embolie

pulmonaire. Un taux élevé ne permet pas d’affirmer

le diagnostic et n’augmente pas la probabilité d’EP.

>Chez les sujets âgés, le dosage des D-dimères est

moins contributif du fait de l'âge et des pathologies exis-

tantes : cancer, infection, inflammation, infarctus du

myocarde, intervention chirurgicale, traumatisme.

Cependant, ce test reste pertinent car même après

80 ans, il est encore négatif chez 10 % des patients, ce

qui permet d'éviter la réalisation d'un angioscanner (1).

LA CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE

Les examens disponibles

>

Le diagnostic positif repose sur la réalisation d'exa-

mens d'imagerie,mais aucun d'entre eux, pas plus d'ail-

leurs que les D-dimères, ne permet d'éliminer une embo-

lie pulmonaire en cas de discordance avec la clinique.

>L'angioscanner spiralé des artères pulmonaires est

aujourd'hui l'examen de référence pour le diagnostic

d'embolie pulmonaire. Il objective la présence d'un

ou plusieurs thrombus dans les artères pulmonaires.

Il est sensible et spécifique, ne laissant que

5 % de diagnostics indéterminés. Mais il nécessite l'in-

jection d'un produit de contraste iodé, est irradiant et

requiert la coopération du patient. Il peut par ailleurs

être utile au diagnostic étiologique (adénopathies,

néoplasie bronchique…) (voir photo p. 27).

>La scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfu-

sion, réalisée au moyen d'un traceur radio-actif inhalé

et d'un marqueur radio-actif injecté (pas d'iode), iden-

tifie les zones normalement ventilées mais non ou

hypoperfusées. Les résultats sont classés en trois caté-

gories : scintigraphie normale (absence de défaut de

perfusion), scintigraphie de haute probabilité et scinti-

graphie non diagnostique (50 à 70 % des cas).

>L'écho-Doppler veineux des membres inférieurs est

un examen très spécifique pour les thromboses

veineuses profondes (TVP) proximales (poplitées, fémo-

rales) mais moindre pour les localisations distales. « En

pratique, on ne fait cet examen en première intention que

lorsque des signes cliniques de TVP sont associés au tableau

clinique d'embolie pulmonaire, la rentabilité de l'examen

étant faible dans le cas contraire. »

>L'angiographie pulmonaire, invasive et respon-

sable de faux négatifs, est désormais abandonnée.

La radiographie pulmonaire peut contribuer au diag-

nostic différentiel, en association avec les D-dimères.

L'échographie cardiaque n'est utile au diagnostic qu'en

cas d'état de choc. Elle apprécie l'importance de la dila-

tation et/ou akinésie du ventricule droit et l'augmenta-

tion des pressions pulmonaires. Elle a en revanche un

intérêt pronostique chez tous les patients (voir infra).

La gazométrie sanguine n'a aucun intérêt pour le diag-

nostic d'embolie pulmonaire, l'effet shunt avec hypo-

xie / hypocapnie étant retrouvé dans d'autres

patho-

logies telles que l'asthme aigu grave, l'œdème aigu

du poumon…

◆

E1. CONDUITE À

TENIR EN VILLE

•Examiner et interroger

le patient.

•Calculer le score de

probabilité clinique.

•En cas de probabilité

clinique forte ou de

signes de gravité,

hospitaliser le patient

immédiatement.

•En cas de probabilité

clinique faible ou

intermédiaire, demander

un dosage des D-dimères.

- D-dimères >500 µg/l :

hospitaliser le patient

pour angioscanner ou

scintigraphie pulmonaire ;

- D-dimères <500 µg/l :

le diagnostic d'EP

est éliminé, rechercher

une autre cause.

•Si la probabilité clinique

et/ou les D-dimères

orientent vers une

embolie pulmonaire,

pratiquer en l'absence de

contre-indication une

injection d'HBPM à dose

curative avant

d'hospitaliser le patient.

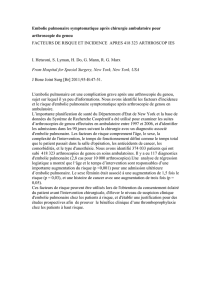

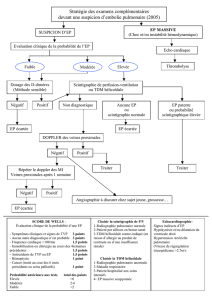

FIG. 1 : ALGORITHME DIAGNOSTIQUE DE L'EMBOLIE PULMONAIRE

BASÉ SUR L'ANGIOSCANNER SPIRALÉ (1)

Faible/intermédiaire

D-dimère

Traitement

Probabilité clinique

Forte

Scanner spiralé multibarettes

Positif

Embolie pulmonaire

Pas de

traitement

Négatif

Pas d'embolie pulmonaire

Autre test

PC forte PC faible/

intermédiaire

Pas de

traitement

www.legeneraliste.fr

Cahier FMC

V29

Vendredi 18 octobre 2013 |numéro 2657

Les algorithmes diagnostiques

>Des algorithmes décisionnels, intégrant comme

examen pivot soit l'angioscanner spiralé (fig. 1), soit

la scintigraphie pulmonaire (fig. 2 : « Algorithme

diagnostique basé sur la scintigraphie pulmonaire » à

consulter sur www.legeneraliste.fr), soit l'écho-Doppler

veineux des membres inférieurs sont utilisés. Les deux

premiers font autorité. Il existe également un arbre

décisionnel pour les patients en état de choc. « En

pratique, le choix entre angioscanner spiralé et scinti-

graphie est souvent conditionné par l'accessibilité des

plateaux techniques. Une allergie au produit de contraste

iodé ou une insuffisance rénale contre-indique par

ailleurs le choix de l'angioscanner. »

>Quelques repères :

– un angioscanner normal ne peut éliminer une

embolie pulmonaire que si la probabilité clinique n'est

pas forte ;

– si la probabilité clinique est forte et l'angioscanner

normal, une échographie veineuse normale exclut le

diagnostic d'embolie pulmonaire ;

– une scintigraphie normale permet d'éliminer une

embolie pulmonaire quelle que soit la probabilité

clinique.

– une probabilité clinique forte associée à une écho-

graphie veineuse montrant une TVP proximale suffit

au diagnostic, rend inutile la réalisation des autres

examens d'imagerie et justifie la mise en route immé-

diate du traitement anticoagulant. « On n'a certes pas

la preuve de la migration du thrombus, mais cela ne

modifie ni l'intensité ni la durée du traitement anticoa-

gulant. S'il s'agit d'une TVP distale, il faut poursuivre

les investigations. » ;

– chez le sujet âgé, la proportion d'échographies

veineuses positives est plus élevée. La séquence diag-

nostique comprend donc successivement D-dimères,

échographie veineuse des membres inférieurs, puis

angioscanner si l'échographie est normale.

Evaluation de la gravité

de l'embolie pulmonaire

D'autres examens – échographie transthoracique,

dosage du BNP (brain natriurétic peptide), tropo-

nine - destinés à estimer la gravité de l'embolie

pulmonaire sont réalisés à l’hôpital en parallèle avec

les examens diagnostiques. Associés à des marqueurs

cliniques (choc ou hypotension, tachycardie, insuf-

fisance respiratoire ou cardiaque ou cancer sous-

jacent), ils permettent de classer les embolies pulmo-

naires en trois catégories selon le risque de décès à

30 jours (1, 2) : élevé, intermédiaire ou faible. « Cette

stratification du risque est utile au plan thérapeutique.

Actuellement, on songe par exemple à renvoyer à

domicile après une courte hospitalisation les patients

à faible risque de décès et sans facteur de risque hémor-

ragique. La prise en charge est alors poursuivie en

ambulatoire, sous réserve que le patient ait reçu une

éducation thérapeutique et que les différents interve-

nants impliqués dans la surveillance du traitement

anticoagulant aient été contactés. » À l'inverse, un

patient à haut risque de décès sera étroitement

surveillé.

QUEL BILAN ÉTIOLOGIQUE ?

>On retrouve une étiologie chez plus de 50 % des

patients ayant eu une embolie pulmonaire. La

recherche de facteurs de risque de maladie thrombo-

embolique veineuse (MTEV) est indispensable

(diagnostic étiologique, conduite et durée du trai-

tement, estimation du risque de récidive). Sans

entrer dans le détail des différentes classifications,

on distingue les facteurs de risque transitoires ou

persistants, majeurs ou mineurs (2, 3, 4) :

– facteurs de risque transitoires majeurs : fracture

d'un membre inférieur de moins de 3 mois, chirurgie

(orthopédique, carcinologique ou abdominale lourde,

neurochirurgie), immobilisation ≥ 3 jours pour une

affection médicale aiguë, plâtre ou attelle ;

– facteurs de risque persistants majeurs : cancer actif

ou traité, syndrome myéloprolifératif, chimiothéra-

pie, syndrome des anti-phospholipides, antécédent de

MTEV ;

– facteurs de risque transitoires mineurs : grossesse,

post-partum, contraception orale œstroprogestative,

traitement hormonal de la ménopause oral, voyage

prolongé ;

– autres facteurs de risque persistants : thrombophi-

lie, maladies inflammatoires, âge, obésité.

>En pratique, s'il existe un contexte favorisant fort,

aucun bilan étiologique n'est programmé (4).

Quand rechercher une thrombophilie ?

Selon un consensus français (5), la recherche de

facteurs biologiques de risque de MTEV n'est pas

systématique. Elle est justifiée en cas de premier

épisode de TVP proximale ou d'embolie pulmo-

naire avant 60 ans non expliqué par des facteurs

déclenchants majeurs, ainsi que chez les femmes

en âge de procréer, qu'il y ait ou non un facteur

déclenchant.

On recherche un déficit en antithrombine, protéine

C, protéine S, une mutation du facteur V de Leiden,

une mutation du facteur II, des anticorps anti-phos-

pholipides et un anticoagulant circulant.

Quand rechercher un cancer occulte ?

En l'absence de contexte carcinologique connu, et

s'il existe un facteur majeur déclenchant expliquant la

MTEV, le bilan s'arrête là.

Si la thrombose est idiopathique, la recherche d'un

cancer occulte est justifiée. « Les explorations sont

guidées par les données de l'interrogatoire et de l'exa-

men clinique, incluant les touchers pelviens. Aucun

examen n'est systématique. L'angioscanner, outre la

visualisation du thrombus, peut orienter le diagnostic.

Si c'est la scintigraphie qui a été réalisée, on programme

une radiographie pulmonaire. Un avis gynécologique

est souvent demandé. » ◆

BIBLIOGRAPHIE

1 – Meyer G. Embolie pul-

monaire. EMC–Anesthésie

Réanimation 2013;0(0) :1-18

[36-827-A-40].

2 – Torbicki A, Perrier A,

Konstantinides S et al. The

Task Force for the Diagnosis

and Management of Acute

Pulmonary Embolism of the

European Society of

Cardiology (ESC). Guidelines

on the diagnosis and mana-

gement of acute pulmonary

embolism. Eur Heart J.

2008;29: 2276–2315.

3 – Collège des

Enseignants de Chirurgie et

de Médecine Vasculaire.

Polycopié national de

pathologie vasculaire. Item

135. Thrombose veineuse

profonde et embolie

pulmonaire.

Mise à jour : juin 2012.

4 - AFSSAPS. Prévention et

traitement de la maladie

thrombo-embolique vei-

neuse en médecine.

Recommandations.

Décembre 2009.

5 - GEHT (Groupe de travail

sur l'hémostase et la

thrombose), SFMV (société

française de médecine vas-

culaire). Recommandations

pour la recherche des fac-

teurs biologiques de risque

dans le cadre de la maladie

thromboembolique vei-

neuse. J Mal Vasc 2009; 34:

156-203.

DÉCLARATION DE LIENS

D’INTÉRÊTS

Les auteurs de l’article

déclarent n’avoir aucun lien

d’intérêts.

1

/

3

100%