La Médecine de ville

1

Cette note a été réalisée en collaboration avec

Vincent Hirsch

Etudiant dans le Master Economics and Public Policy de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale

de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) et de Sciences-Po.

La Médecine de ville

1/ Ce qui a changé

La maîtrise des dépenses de santé : un thème récurrent

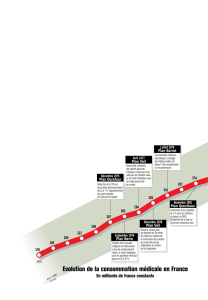

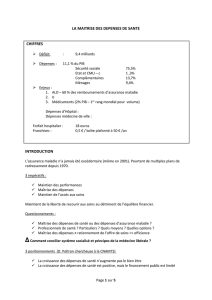

La médecine de ville est au cœur du système de soins français. En 2009, les soins

ambulatoires1 représentent près de 30% de la consommation de soins et de biens médicaux

(contre 25% en 1995) et leur montant s’élève à environ 37 milliards d’euros. Derrière l’hôpital,

c’est le second poste de dépenses en matière de santé, mais depuis le milieu des années 1990 c’est

le premier poste de progression des dépenses médicales, loin devant l’hôpital, où la tutelle

maîtrise plutôt mieux les dépenses. La gestion de la progression des dépenses de santé en

ambulatoire n’est donc pas un sujet marginal. En outre, c’est un sujet déjà ancien, puisque, dans le

but affiché de contenir la progression des dépenses, les pouvoirs publics ont mis en place dès les

années 1970 un certain nombre de mécanismes de régulation des dépenses, avec un bilan en

demi-teinte jusqu’à présent.

Concernant le secteur de la santé, le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy était resté très

vague. Il mettait simplement en avant un objectif général d’efficacité : « Tout euro dépensé dans

la santé doit être un euro utile, qui serve à guérir ou à soulager la souffrance ». Ce n’est que le 18

septembre 2009, lors d’un discours prononcé devant les journalistes spécialistes du secteur social

et des sujets de santé, que le Président de la République a présenté ses objectifs en matière de

réforme de la médecine de ville : « les libertés d'installation, de prescription et de choix pour les

patients de leur médecin, auxquelles nous tenons profondément, ne sont compatibles avec le

caractère collectif de l'assurance maladie que si les acteurs du système de santé font preuve de

responsabilité ». Il affirmait par ailleurs un objectif fort de maîtrise des dépenses et promettait

également de s’atteler à la question, délicate dans le cadre de la médecine libérale, et relativement

1 L’OCDE définit le secteur ambulatoire comme le secteur de santé qui dispense des soins médicaux généraux

(prénatal, obstétrique, petite chirurgie, soins dentaires et à domiciles) et que l’on distingue des soins nécessitant une

hospitalisation de moyenne ou longue durée.

2

urgente au regard des déséquilibres français, de la répartition territoriale des médecins,

notamment généralistes.

Le quinquennat de Nicolas Sarkozy aura été marqué, en matière de réforme du système

de santé, par la loi « hôpital, patients, santé, territoires » (loi HPST), portée par la ministre de la

Santé et des Sports de l’époque, Roselyne Bachelot. Cette loi a été promulguée le 21 juillet 2009

après de longues discussions au sein des assemblées et d’âpres débats au sein de la communauté

médicale, ainsi que dans la société civile. Elle concerne principalement l'organisation des soins à

l'hôpital. Sur la médecine de ville, elle comporte un volet sur le sujet sensible de la répartition des

médecins sur le territoire national avec, en arrière-plan, la question des « déserts médicaux ». Par

ailleurs le gouvernement a lancé plusieurs pistes de réflexion sur un autre sujet sensible, à savoir la

réforme du mode de rémunération des médecins, mais rien de concret n’a été réalisé à ce jour.

Les Contrats Santé-Solidarité

Le gouvernement de François Fillon avait introduit dans son projet de loi HPST les

contrats santé-solidarité (CSS) pour les médecins libéraux. Le CSS est un dispositif calqué sur

celui déjà existant pour les infirmières et infirmiers libéraux. En cas d'installation dans une zone

« très sous dotée » en infirmiers libéraux, le CSS permet de percevoir une aide forfaitaire annuelle

et de bénéficier d'une prise en charge des cotisations sociales dues au titre des allocations

familiales2. Ce sont les autorités régionales de santé qui déterminent les zones « très sous-dotées »

où le CSS peut être mis en place. Il est par ailleurs impératif d’exercer en groupe ou de recourir à

un remplaçant pour assurer la continuité des soins en cas d’absences prévues. En outre,

l’adhésion à un CSS impose un certain nombre d’engagements, notamment d’exercer au moins

les 2/3 de l’activité libérale en zone très sous dotées et d’assurer le suivi des patients atteints de

pathologie chronique. Sous réserves du respect de ces engagements, l’Assurance maladie s’engage

à prendre en charge la totalité des cotisations URSSAF au titre des allocations familiales, et verser

pendant 3 ans, une aide à l’équipement de 3000 euros au maximum.

A priori, le « CSS-médecins » devait reprendre les dispositions issues du mécanisme prévu

pour la profession d’infirmier libéral et évoquées ci-dessus. Ainsi l’article 43 du projet de loi

HPST modifiant l’article L. 1434-8 du Code de Santé Publique, prévoyait que les autorités

régionales de santé « en établissant les schémas régionaux d’organisation des soins, déterminent

les zones où l’offre de soins est particulièrement élevée et celle où elle est faible ». Face aux

2 La cotisation d'Allocations Familiales a un taux de 5,40%. Toutefois, le taux à la charge du médecin généraliste

secteur 1 est de 0,40% sur la totalité des revenus et de 2,5% sur les revenus excédant 34620 €.

3

déserts médicaux, les autorités régionales auraient ainsi pu proposer aux médecins d’adhérer aux

Contrats Santé Solidarité et de s’implanter dans des zones où les besoins médicaux ne sont

manifestement pas satisfaits, moyennant une compensation financière. Par ailleurs, les médecins

qui auraient refusé d’adhérer à ce type de dispositifs se seraient vus appliquer des pénalités. Le

projet de loi HPST modifiait l’article L.1434-8 du code de la santé publique et précisait que « les

médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu'il comporte pour eux,

s'acquittent d'une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale » (en

pratique cette somme pouvait atteindre 3000 euros). Ces avancées, encore timides au regard de la

faiblesse des mécanismes d’incitations, ont été fortement combattues, notamment par le puissant

lobby des médecins généralistes, qui y voyaient là une entorse à l’un des principes fondateurs de

la médecine libérale, la liberté d’installation.

Le dispositif CSS-médecin va connaître un cheminement mouvementé. Il est d’abord

supprimé par la commission des affaires sociales lors de l'examen du projet de loi HSPT au

printemps 2009, puis réintroduit par le gouvernement. Mais dans la version de la loi HPST votée

en juillet 2009, la mise en place effective des CSS se trouve subrepticement reportée à 2013, et

l’histoire ne s’arrête pas là.

En février 2011, le sénateur UMP Jean-Pierre Fourcade dépose une proposition de loi qui

supprime les pénalités et incitations financières prévues dans le cadre des CSS applicables aux

généralistes des zones sur-dotées refusant de contribuer à l'offre de soins dans les zones sous

dotées. Il est à noter que les sénateurs de la majorité de l’époque, et quelques-uns de

l’opposition3, ont soutenu cette modification du CSS, lui préférant un contrat négocié entre

médecins généralistes et organismes de tutelle mais ne prévoyant aucune pénalité et aucune

véritable obligation ! En revanche les sénateurs du groupe Socialistes et apparentés ont combattu

la suppression des CSS, en insistant sur le rôle régulateur de l’État dans l’organisation de la

médecine ambulatoire. La proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade est adoptée par les

sénateurs le 9 mars 2011, puis par l’assemblée nationale le 12 juillet. Plus de deux ans de

lobbysme des syndicats de médecins libéraux, relayé principalement par les élus de la majorité,

auront réussi de vider de toute substance les CSS-médecins.

La rémunération des médecins

3 Les sénateurs du groupe Communiste, Républicain et Citoyen (CRS) soutenait en effet que les contrats tels qu’ils

étaient prévus par la loi HPST étaient inapplicables et purement théoriques (soumis à l’initiative des ARS), et posait la

question de la participation financière des collectivités locales à ces contrats.

4

Un deuxième axe de réforme, annoncé par Nicolas Sarkozy en décembre 2010, lors d’une

rencontre sur la médecine de proximité, concernait une refonte du système de rémunération des

médecins libéraux. Ces annonces font notamment suite à la publication en novembre 2010 du

rapport sur le futur de la médecine de proximité, commandé à l’ancienne ministre de la Santé, Elizabeth

Hubert4.

La tarification à l’activité est aujourd’hui une des pierres angulaires du système de soins

ambulatoires français. Dans ce système, les médecins sont rémunérés sur la base du nombre et du

type d’actes réalisés. Ce mode de paiement, associé à une hausse des densités médicales, peut

donc mener à une hausse des actes produits. Il est établi aujourd’hui que le paiement à l’activité

est un des vecteurs de l’inflation des dépenses de santé en France (voir la troisième partie de cette

note). Deux autres principaux modes de rémunération existent à l’étranger. La « capitation »

correspond à un montant forfaitaire par patient, versé au médecin. Suite à ce versement, le

médecin devient le fournisseur de soins pour une clientèle donnée pour une période de temps

fixée. Ce montant est défini de façon prospective, en fonction des caractéristiques des patients

concernés et du lieu où le médecin exerce. Il est indépendant de la consommation de soins

finalement observée chez un patient (nous verrons plus bas que la capitation est utilisée aux

Etats-Unis et en Allemagne par exemple). Un autre mode de rémunération des médecins, plus

marginal celui là, existant dans les grands pays industrialisés est le salariat, comme pour certains

médecins en Angleterre.

Ces différents modes de rémunération ne sont pas idéaux. Le paiement à l’acte ne permet

pas de remplir les objectifs en termes de maîtrise des dépenses, car il incite à la suractivité. En

revanche, le paiement à l’acte permet la rémunération de la motivation et de l’efficacité des

médecins : il encourage les médecins à satisfaire un surcroît de demande et induit une incitation à

la qualité des soins. Le paiement à l’acte implique en effet une hausse de revenu pour le

fournisseur de soins qui accepte une charge de travail plus importante, ou dont les prestations

sont particulièrement appréciées. Au contraire, un système de paiement par capitation peut inciter

les médecins à sélectionner les risques. Comme la rémunération du médecin est la même quel que

soit le volume de soins, celui-ci peut donc être incité à refuser des patients ou à les renvoyer vers

le secteur hospitalier, s’il a rempli ses propres objectifs.

Les premières annonces faites par le Président de la République en matière de réformes

des rémunérations des médecins semblaient s’orienter vers un système mixte. Il avait ainsi

évoqué, fin 2010, un système « à trois étages », le socle du système demeurant le paiement à l’acte,

un deuxième étage devant récompenser la participation à des activités contraignante (soins lourds,

4 Consultable à l’adresse https://www.medecine.univ-paris5.fr/IMG/pdf/rapport_hubert.pdf

Elizabeth Hubert fut Ministre de la Santé publique et de l'Assurance maladie pendant 6 mois en 1995.

5

permanence de soins), et enfin une troisième composante qui serait un complément de revenus

en fonction d’objectifs en matière de performance de santé. Les deux derniers étages seraient

ainsi des formes de paiement au forfait.

Les premiers arbitrages auraient dû avoir lieu durant l’année 2011, mais aucune mesure

n'est encore arrêtée. En revanche, le rapport d’Elizabeth Hubert évoquait une application du

paiement au forfait dans le cadre de deux domaines en particulier : la coordination entre

professionnels de santé à propos du diagnostic des patients, et le paiement des personnels

affectés à l'organisation, la gestion et les relations avec les autres structures sanitaires.

En tout état de cause, des expérimentations ont été menées en ce qui concerne le

paiement au forfait, expérimentations qui devraient être étendues. La loi de financement de la

sécurité sociale de 2008 a permis ce type d'innovation. Depuis 2008, et jusqu'à 2012, ces

expériences ont été réalisées sous l'égide des Agences Régionales de Santé et sont en cours

d'évaluation. Ces expérimentations, succinctement décrites dans le rapport Hubert, ont été

menées dans le cadre de deux principaux dispositifs. D'abord le « forfait missions coordonnées »,

qui consiste à rémunérer au forfait le temps de coordination entre professionnels de santé pour

les pathologies les plus lourdes. Autrement dit, le mécanisme de paiement au forfait ne rémunère

pas les soins prodigués, au sens strict, mais la réflexion, la coordination, la communication entre

médecins, afin de les inciter à échanger des connaissances ou des bonnes pratiques et donc à

améliorer la qualité des soins. Ce forfait est calculé en fonction de la taille de la clientèle

concernée et du nombre de professionnels de santé. La première année, le forfait est versé en

totalité, les années suivantes le versement du forfait est conditionné à l'atteinte d'objectifs (les

indicateurs sélectionnés mesure la prévention de la grippe, le dépistage des cancers, la prise en

charge des diabétiques, la prévention de l'obésité, le dépistage de la maladie d'Alzheimer, mais

aussi le bon usage des génériques et des transports médicaux).

Un second projet concerné par le paiement au forfait est intitulé « nouveaux services aux

patients ». L'idée de ce projet est d'inciter les médecins à accomplir une tâche de prévention des

pathologies et d'information des malades. Les médecins et professionnels de santé reçoivent donc

un forfait pour la prévention de certaines pathologies s'ils augmentent chaque année le nombre

de patients a priori concernés.

Derrière ces deux expérimentations, pour l’instant menées à l’échelle de quelques dizaines

de cabinets médicaux, il y a l’idée qu’il faut inciter les médecins à accomplir des tâches essentielles

comme la coordination entre professionnels de santé et l’éducation thérapeutique, mais trop

souvent délaissées par les médecins généralistes, car non rémunérées. Ces tâches sont

difficilement quantifiables autrement que par des indicateurs de performance. La difficulté réside,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%