AK1984_11_10_439-442

Ann. Kinésithér., 1984, t. 11, nO 10, pp. 439-442

©Masson, Paris, 1984

La contention élastique et la prévention

des thromboses veineuses profondes

MÉMOIRE

J.Y. BOUCHET (1) (2), C. RICHAUD (1), A. FRANCO (1)

(1) Service d'Angiologie (Pr. Ag. A. Franco), (2) École de massa-kinésithérapie, CHR U, F38043 Grenoble Cedex.

1

,

Introduction

La prophylaxie de la maladie thrombo-

embolique utilise des moyens mécaniques et

médicamenteux (5) (6). Au niveau des membres

inférieurs, les moyens mécaniques (2) luttent

contre la stase veineuse, principal facteur pa-

thogénique de la thrombose veineuse pro-

fonde (TVP) chez le sujet alité. L'efficacité de

ces techniques est améliorée par la sommation

et la répétition des méthodes mises en œuvre.

La kinésithérapie et ses moyens mécaniques

Déjà développés par ailleurs (1), ils sont ici rappelés.

L'INSTALLATION EN DÉCLIVE

Le patient est placé, les membres inférieurs surélevés

de 10 à 15 cm, en discrète flexion, abduction, rotation

externe de hanche et en légère flexion de genoux. La

pesanteur accélère le flux veineux, la position du malade

évite la compression des veines entre l'aponévrose et les

reliefs osseux sous-jacents ..

LES EXERCICES RESPIRATOIRES

Ils favorisent d'une part la vis-a-fronte, c'est-à-dire

l'aspiration du sang veineux par le jeu thoraco-diaphrag-

matique (8) ; d'autre part, une phléboconstriction globale

synchrone des mouvements inspiratoires. Les mouvements

respiratoires amples et non forcés sont enseignés au patient

pour qu'il puisse les répéter seul tout au long de la journée.

Les auteurs remercient les laboratoires Thuasne de leur avoir

. fourni gracieusement le matériel de contention.

Tirés à part: J.Y. BOUCHET, à l'adresse ci-dessus.

LES MOBILISATIONS

Au niveau des tibio-tarsiennes, le but est de vider les

sinus des soléaires. Les flexions plantaires actives mettent

. enjeu la pompe musculo-veineuse du mollet et provoquent

une accélération de la vidange qui se manifeste par une

diminution des pressions veineuses. La flexion dorsale

passive ou active provoque un étirement de l'aponévrose

surale qui comprime le triceps. Grâce à la présence des

valvules, le sang est envoyé vers la racine du membre.

Ces deux techniques sont efficaces (8). Le rythme adopté

est lent. Le malade répète l'exercice pendant une dizaine

de minutes toutes les heures.

A un niveau plus global, le but est d'accélérer le flux

sanguin dans tout le système circulatoire et d'augmenter

l'activité des enzymes fibrinolytiques par l'exercice du plus

grand volume musculaire possible.

Lorsque le patient est incapable d'assurer des contrac-

tions actives, des moyens passifs comme l'électro-

stimulation (2), les mobilisations mécaniques (2) ou la

compression pneumatique intermittente (3) peuvent être

utilisés. C'est le cas notamment des malades non

coopérants, inconscients ou paralysés.

LE LEVER PRÉCOCE

Il reste l'une des meilleures méthodes lorsqu'elle peut

être utilisée. Le lever et la marche immédiate sont du

domaine de la prescription médicale.

LA CONTENTION

Elle complète cet arsenal thérapeutique et doit faire

l'objet d'une attention particulière.

La contention élastique

LES OBJECTIFS DE LA CONTENTION

Il s'agit d'exercer une pression externe contrô-

lable qui, ajoutée àcelle des tissus, s'oppose à

1

L

440 Ann. Kinésithér., 1984, t. II, n° 10

la pression hydrostatique veineuse et limite ainsi

la distensibilité des parois. Le calibre des veines

diminue, ce qui provoque une augmentation de

la vitesse circulatoire.

Ainsi l'amélioration de la continence valvu-

laire par le rapprochement des parois permet un

meilleur rendement de la pompe musculo-

veineuse du mollet.

Il faut observer un gradient de pression de

la distalité vers la proximalité. Il est estimé de

18 à 10 mmHg pour le segment jambier chez

le patient alité (7). L'effet garrot, inconvénient

majeur de la contention élastique, survient

lorsque la somme des pressions externes et

tissulaires dépasse la pression hydrostatique

veineuse. La stase est alors augmentée, ce qui

va à l'encontre de l'effet recherché.

Dans les zones à fort rayon de courbure,

comme le mollet, la pression exercée est plus

faible. Au contraire, un faible rayon de courbure

correspond à des zones de surpression comme

la crête tibiale, les malléoles ou le tendon

d'Achille.

Ceci impose de la rigueur dans le choix de

la contention, dans sa mise en place et dans sa

surveillance.

LES MÉTHODES DE ÇONTENTION

Le choix entre les divers procédés actuelle-

.ment proposés reste ouvert : bas, contention

tubulaire ou bandes élastiques sont disponibles.

La contention par bas

Elle est esthétique et confortable. Son applica-

tion par l'équipe soignante, le malade ou sa

famille, est aisée. La bonne mise en place n'est

pas remise en cause par les mouvements ou

mobilisations du patient tout au long de la

journée. Les segments jambiers des Orteils

jusqu'au creux poplité ou les membres inférieurs

dans leur totalité sont recouverts. Il existe de

nombreux modèles en taille et en longueur. Il

faut donc disposer d'un échantillonnage large

pour pouvoir adapter la contention à la morpho-

logie du patient. Mais en pratique l'ajustement

n'est pas toujours parfait, ce qui rend plus

douteuse l'efficacité du procédé même si, sur un

sujet idéal, les gradients des pressions obtenus

correspondent aux normes recherchées. Enfin la

survenue d'une thrombose impose le recours à

une contention plus adaptée et doit faire

abandonner les bas.

La contention tubulaire

. Elle se présente sous forme d'un tube de

coton +viscose de longueur de 1 à 10 mètres,

sans couture longitudinale et transversalement

élastique. L'élasticité est assurée par un fil de

caoutchouc unique et spiralé .coulissant dans sa

gaine et permettant une certaine adaptation aux

formes du membre à contenir. Il existe de

nombreux diamètres qui sont choisis en fonction

de la circonférence du membre et de la pression

recherchée. Les valeurs de pressions considérées

sur le ruban de mesure de la circonférence,

fourni par le fabricant, correspondent à la

superposition de deux épaisseurs du bandage. La

zone recouverte se limite au segment jambier

dans la plupart des cas car, pour s'étendre

jusqu'à la racine du membre, il est nécessaire

de rajouter une deuxième portion de tube d'un

diamètre supérieur. La zone de jonction devient

un secteur critique et on peut observer soit une

surpression par accumulation de plusieurs épais-

seurs, soit une absence de recouvrement de la

région du genou après quelques mouvements.

Il faut de toute façon surveiller les extrémités

de la contention pour éviter l'enroulement du

tube sur lui-même..

Les modalités usuelles de mise en place de

ce type de contention 'càmmencent par la mesure

du plus grand périmètre du mollet qui détermine

la largeur du tube. L'utilisateur coupe ensuite

une longueur double de celle du segment à

contenir. IlIa met en place afin de recouvrir la

zone choisie et replie la demi-longueur restée

libre en l'inversant. La ligne de réflexion située

au pied laisse les orteils libres.

De faible coût, cette contention est générale-

ment très bien tolérée par les patients mais elle

nécessite une vérification régulière de sa bonne

application. En cas de modification rapide du

volume du. membre contenu, un nouveau tube

est adapté.

La contention par bandes

Elles sont élastiques dans le sens de la

longueur et pour certaines dites «bi-élasti-

----..-."

a

b

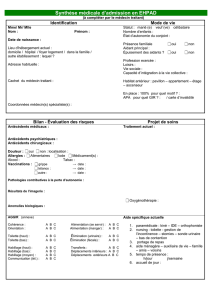

Fig. 1. - Mise en place d'une contention par bande biélastique.

Ici une bande Biflex (R) avec son artifice graphique. L'étirement

de 30 %transforme le rectangle en carré. a -et la triple

épaisseur le cachera totalement. b -pour l'obtention d'une

contention moyenne de 10 à20 mmHg.

ques »également en largeur. Les bandes biélas-

tiques sont préférées car elles permettent une

meilleure adaptabilité aux reliefs et aux morpho-

logies particulières. La pression exercée sous la

contention dépend du degré d'allongement de

la bande et du nombre de couches superposées

les unes sur les autres. La mise en place débute

à la racine des orteils, puis recouvre le segment

jambier, talon compris, jusqu'au creux poplité.

On peut remonter jusqu'à la racine du membre

avec une longue bande de 5 m ou une deuxième

bande; mais, là encore, la zone du genou est

difficile à· recouvrir et le risque de mauvaise

application augmente. Cet inconvénient incite

le plus souvent, en prophylaxie, à limiter la

contention au-dessous du genou, le mollet

représentant la zone d'élection des TVP. Il est,

même dans ce cas, impératif de surveiller la

bonne mise en place de la contention et de

renouveler son application toutes les six ou huit

heures. Elle est portée jour et nuit.

Il importe de déterminer avec précision la

longueur de la bande choisie (3,5 ou 4 ou

. 5 mètres) en fonction de la morphologie du

segment de membre considéré. On évite ainsi

Ann. Kinésithér., 1984, t. 11, n° 10 441

l'accumulation d'épaisseurs en fin d'application

si la bande est trop longue ou, un étirement plus

important si elle est trop courte.

Ainsi avec la bande Biflex +N' 16(R) utilisée

par notre équipe (fig. 1), on obtient une pression

de 10 à 20 mmHg lors d'un étirement de 30 %

et une superposition de 3 épaisseurs. La quantifi-

cation de l'allongement et la précision du

nombre de couches sont en partie résolues par

un artifice surajouté à la bande. De petits

rectangles imprimés sur le tiers'moyen de cette

bande se déforment et deviennént carrés lorsque

l'allongement atteint les 30 % requis. Pour

obtenir 3 épaisseurs de bandage, on recouvre à

chaque tour les carrés du tour précédent,

c'est-à-dire les 2/3 de la largeur. L'artifice des

rectangles surajoutés permet une meilleure

fiabilité des pressions exercées. Pour une bande

très extensible comme la Biflex N' 16, la tolé-

rance dans les variations de l'étirement est

relativement large pour l'obtention de la pres-

sion de contention désirée. Par contre, le nombre

d'épaisseurs doit être respecté car la pression-

réalisée lui est directement proportionnelle (4).

Depuis quatre ans, nous utilisons ce type de

bande étalonnée. L'apprentissage de la pose de

la contention par des personnes non initiées

(étudiants, patients, entourage familial) est

grandement facilité. Les pressions vérifiées sous

la contention n'ont ainsi jamais mis,en évidence

de valeurs dépassant 40 mmHg qui puissent faire

craindre un effet de garrot'·veineux.

Indications et contre-indications

Les indications sont déterminées par la

présence d'un risque thrombo-embolique et en

particulier d'un risque de stase veineuse.

Les contre-indications sont limitées. Ainsi,

une artériopathie sévère des membres inférieurs

contre-indique la déclive et la contention qui

risquent de réduire une perfusion artérielle déjà

inférieure.à 70 mmHg.

Le traitement orthopédique interdit parfois les

mobilisations ou la contention .

Dans ce cas, les autres moyens disponibles

sont d'autant plus utilisés.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

442 Ann. Kinésithér., 1984, t. JI, nO10

Conclusion

La prévention des thromboses veineuses pro-

fondes représente un souci permanent, en

particulier en milieu hospitalier. Son efficacité

dépend de sa précocité et de l'assiduité de sa

mise en œuvre par l'équipe soignante et le

patient lui-même. La contention portée en

permanence pendant la période de risque doit

faire l'objet d'une attention particulière afin d'en

garantir l'efficacité et l'inocuité.

Bibliographie

1. BOUCHET J.-Y., RICHAUD C., VERNET J.-M., DE ANGE-

LIS M.-P., FRANCO A. - Les phases de la rééducation au

cours des thromboses veineuses profondes des membres.

Journée de médecine physique et de rééducation. Expansion

scientifique française, édit. 1983, 277-281.

Pour classer

et conserver

votre coUection

de fascicules

Une reliure mobile - sans perforation, sans

collage - qui permet d'inclure et de retirer

chaque numéro sans le détériorer.

Ellese présente comme un livre relié grenat

avec tifre en lettres dorées.

2. BROWSE N.L. - The prevention ofvenous thrombo-embo/ism

by mechanical methods. ln : Bergari J.J., Yao I.S.T. Venous

problems. Year book medical publishers, edit., Chicago, 1978,

563-569.

3. COTTON L.-T., ROBERTS V.-c. - The prevention of post-

operative deep venous thrombosis by intermittent compression

of the legs. ln : Bergan J.J., Yao I.S.T. Venous problems.

Year book medical publishers, edit., Chicago, 1978,553-557.

4. METTE F., Hopp M. - Dosage de la contention élastique

dans l'œdème traumatique. Synth. Méd., 1983, 14-16.

5. SAMAMA M., KHER A. - Mécanismes de la thrombose

veineuse. Déductions thérapeutiques sur la prophylaxie. Rev.

Prat., 1977, 27, 1282-1288.

6. SERRADIMIGNI A., CHICHE G. -. La maladie thrombo-

embolique post-opératoire. Encycl. Med. Chir., Paris, 1983,

Anesthésie réanimation, fasc. 36827 A-3D.

7. SIGEL B., EDELSTEIN A.-L., SAVITCH L., HASTY J.-H.,

FELIX R. - Type of compression for reducing venous stasis.

A study of lower extremities during inactive recumbency.

Arch. Surg., 1975, 10, 171.

8. THEYS S., SCHOEVAERDTS J.-c., CLERIN M., BILLY V. -

Résultats préliminaires de l'effet de certaines manœuvres

kinésithérapiques sur la circulation veineuse. Rev. Semin.

Belges Réadap., 31-41, 1, 1979.

Adressez vos commandes à :

Sté Moreau et Cie

37, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 PARIS

Tél. 548.50.21 - CCP Paris 852577

Joindre règlement àla commande

125 Fies 3 reliures TTC. franco de port

opar chèque bancaire

opar C.C.P. (tr"ois volets)

opar mandat-lettre

en précisant «Annales de Kinésithérapie»

1

/

4

100%