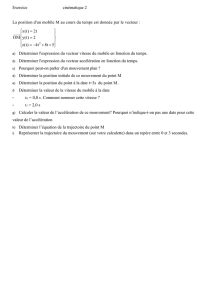

Cours de physique de 4ième secondaire

Chapitre 1

L’étude des mouvements

1.1 Introduction

Le mot « physique » vient du grec « phusikê » qui signifie « nature ». La physique est

donc la science qui étudie les propriétés de la matière, de l’espace, du temps et

qui établit les lois qui rendent compte des phénomènes naturels. La grande variété des

phénomènes naturels impliqua leurs classements en plusieurs branches principales, no-

tamment : la Mécanique des solides, la Mécanique des fluides, la Thermodynamique,

l’Optique, l’Électromagnétisme, la Mécanique relativiste, la Théorie de la relativité gé-

nérale, la Mécanique quantique, la Physique des particules.

Le programme de la quatrième année comporte l’étude des chapitres suivants :

1. La cinématique

2. La dynamique

3. La gravitation universelle

4. Le principe de conservation de l’énergie

5. Les lois fondamentales de l’optique

Notre exploration du monde de la physique commencera donc par l’étude des mou-

vements qu’on appelle la « cinématique ». Cette discipline de la Mécanique étudie le

mouvement des corps, en faisant abstraction des causes du mouvement lui-même. Et

pour décrire un mouvement, il est nécessaire de mesurer des distances et des durées.

Alors, abordons les notions d’espace et de temps.

1.1.1 L’espace

Intuitivement, nous savons que nous vivons dans un espace à trois dimensions. Mar-

cher devant soi ou reculer, se déplacer à gauche ou à droite, monter ou descendre,

voilà les trois directions de base de l’espace. Donc, pour connaître la position d’un point

dans l’espace, il faut d’abord définir des axes de référence et ensuite mesurer ses co-

ordonnées sur les trois axes de référence. Pour réaliser ces mesures, nous disposons

d’un étalon ; c’est le « mètre ». Il est défini par la distance à 0°C, entre deux traits mar-

qués sur une barre de platine, déposée au Bureau International des poids et mesures,

1

CHAPITRE 1. L’ÉTUDE DES MOUVEMENTS 2

à Sèvre. Dans le but d’améliorer la précision des résultats expérimentaux dans le do-

maine de la recherche scientifique et des nouvelles technologies telles que le GPS, la

micro-informatique, la médecine, etc., la définition du mètre est maintenant formulée

comme étant la distance parcourue par la lumière en 1

299792458 s. Sachez également

que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est une « constante univer-

selle » valant : c= 299792458 m/s.

L’étude de notre Univers dont l’étendue va de l’infiniment petit à l’infiniment grand,

oblige souvent les physiciens à utiliser des unités multiples ou sous-multiples du mètre

mieux adaptées à leur domaine de recherche. Par exemple, un astronome utilisera l’année-

lumière pour indiquer que le centre de notre galaxie se trouve à 30.000 années-lumière

de la Terre. Par contre, un physicien atomiste utilisera l’ « Angström (Å) » valant 10−10

m parce que les atomes ont à peu près cette taille. Comme l’étendue de l’espace est très

grande, il serait assez pénible de tout exprimer en mètre.

Pour illustrer l’étendue de l’espace, je vous invite à consulter le tableau ci-dessous :

Année-lumière Mètre Description

15.109Limite de l’Univers

150.109Distance Soleil/Terre

1,8Hauteur d’un homme

10−8Un virus

10−10 Le rayon d’un atome

10−15 Le rayon d’un noyau atomique

Table 1.1 – Quelques chiffres illustrant une partie de l’étendue de l’espace

1.1.2 Le temps

Qu’elle est la définition du temps ? Dans le dictionnaire, on peut lire : « Notion fon-

damentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. » Bien en-

tendu, nous avons tous une idée du temps qui passe ; notre vie personnelle est jalonnée

d’événements tels que la naissance, le premier jouet, la première dent, le premier amour,

le mariage, etc... Nous nous contenterons de cette notion intuitive.

La plupart des méthodes de mesure des durées sont basées sur l’utilisation d’un phé-

nomène « périodique », c’est-à-dire un phénomène qui se répète le plus régulièrement

possible. Par exemple, les peuples pré-historiques ont considéré le jour comme un phé-

nomène périodique, donc comme un étalon du temps qui passe. L’homme a ensuite

inventé les cadrans solaires lui permettant de compter les heures.

Plus tard, Galilée démontra expérimentalement qu’un pendule oscillait dans des inter-

valles de temps égaux. En utilisant un moyen mécanique pour compter les oscillations,

sans les arrêter, nous obtenons l’horloge à balancier. Avant 1967, l’étalon de mesure

des durées : la seconde était définie comme 1/86400 d’un jour moyen. Mais depuis

1967, la définition de la seconde a changé comme suit : c’est le temps nécessaire à un

rayon lumineux bien défini pour effectuer 9 192 631 770 oscillations. Ce rayon lumi-

neux est celui dont la fréquence provoque une excitation bien déterminée d’un atome

de césium-133. Ceci signifie qu’en une seconde, il y a 9 192 631 770 périodes de ce

« pendule atomique » dont la fréquence est proche des 10 gigahertz.

CHAPITRE 1. L’ÉTUDE DES MOUVEMENTS 3

Le tableau ci-dessous montre l’énorme étendue de l’échelle du temps.

Année Seconde Événements

15.109Age de l’Univers

14.109Age de notre galaxie

200.106Premiers hommes

86400 Un jour

10−3Période d’une onde sonore

10−6Période d’une onde radio

10−12 Période de rotation moléculaire

10−15 Période de vibration atomique

Table 1.2 – Une partie de l’échelle du temps

1.2 Repos ou Mouvement

Musti, le chat de Boby, est couché sans bouger dans un des fauteuils du salon de

la maison. Musti est immobile. Maintenant, imaginons les deux possibilités sui-

vantes :

1. ou bien il garde la même position ;

2. ou bien il quitte le fauteuil pour se rendre à la fenêtre pour voir si Boby revient

de l’école.

Dans le premier cas, les distances d’un point quelconque du chat aux murs du salon

ne varient pas. Nous disons qu’à l’intérieur du salon, Musti était au repos et qu’il y est

resté.

Dans le second cas, les distances d’un point quelconque du chat aux murs du salon

varient. Ces changements de position signifient que Musti a effectué un mouvement en

se déplacent dans l’espace.

Le mouvement de Musti est très compliqué. Sa description impliquerait le choix d’un

point de référence appartenant au corps de Musti. Cela pourrait être le bout de son

nez ou bien l’extrémité d’une de ses pattes ou bien encore le bout de sa queue. Et il

est certain que tous ces points n’ont pas effectué le même mouvement. Compte tenu

de nos connaissances actuelles en cinématique, il serait vain de tenter d’en établir les

équations. Néanmoins, Musti nous a permis de comprendre la notion de mouvement,

c’est là l’essentiel !

Quand un physicien se trouve devant une grosse difficulté, que fait-il ? Il simplifie l’expérience,

quitte même à l’idéaliser. Au lieu de considérer un « mobile » constitué d’un grand

nombre de parties différentes, se mouvant de manières différentes durant le dépla-

cement, nous allons choisir un autre mobile, le plus simple qui soit. Quel est-il ? A

l’évidence, il s’agit d’un mobile constitué d’un seul point que nous appellerons « parti-

cule »1. On définit une particule comme un corps dont on peut négliger ses dimensions

lorsqu’on décrit son mouvement.

La description du mouvement d’une particule consiste donc à connaître ses coordonnées

à chaque instant durant son mouvement. Cela implique le choix d’un système d’axes

1. au lieu « particule », nous pourrions aussi utiliser le mot« point matériel »

CHAPITRE 1. L’ÉTUDE DES MOUVEMENTS 4

de référence comme représenté par la figure 1.1 ci-dessous : Les coordonnées d’une

Figure 1.1 – Coordonnées d’un point

[?]

particule en mouvement changent à chaque instant t. Il est donc nécessaire d’utiliser une

horloge pour mesurer le temps qui passe. Le lieu des positions qu’occupe la particule, à

chaque instant, s’appelle la « trajectoire » de la particule. Décrire son mouvement consiste

à établir les équations de la trajectoire, c’est-à-dire rechercher les relations qui existent

entre les coordonnées (x, y, z)et l’instant t.2

Les équations d’un point matériel au repos sont simples : x(t) = x0,y(t) = y0,z(t) =

z0. Ces équations expriment le fait que quel que soit l’instant t, les coordonnées ne

changent pas, ce qui est la définition cinématique du repos.

1.3 Le mouvement rectiligne uniforme — MRU

Soit une particule P se déplaçant en ligne droite. Sur cette droite, définissons un point

origine O à partir duquel nous mesurerons la distance qui le sépare de la position de

la particule P. Définissons aussi un sens positif sur cet axe, à l’aide d’une flèche orientée

vers la droite, par exemple.

Figure 1.2 – Le mouvement rectiligne uniforme

Supposons que la particule P se trouve au point M d’abscisse x(τd)=7km du point

origine O, et ce, à l’instant de son départ τd, par exemple 15h. A cet instant, la particule P

se déplace vers la droite à une vitesse constante V égale à 5 km/h, par exemple. Puisque

2. Tous les graphiques 2D de ce cours ont été réalisés avec le logiciel libre : GeoGebra

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%