Déclaration - Centre Catholique des Médecins Français

LE SOIN DES MALADES EN FIN DE VIE

Déclaration commune juive-catholique

Poursuivant le dialogue entre juifs et catholiques entamé

depuis la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican

II, la Commission pour les Relations avec les Autres

Religions du Consistoire de Paris (CRAR) et le Service

des Relations avec le Judaïsme du Diocèse de Paris

(SRJ) ont constitué un groupe de réflexion sur les

questions touchant à la fin de la vie humaine. Ce

groupe s'est attaché à faire une lecture commune de la

loi du 22 avril 2005, dite « Loi Leonetti », relative aux

droits des malades et à la fin de vie.

Ayant recueilli le résultat de ce travail, nous estimons

utile d'apporter la contribution de ce groupe à la

réflexion sur ce sujet qui touche une question

essentielle: le respect de la vie humaine et l'attention

que les bien portantsdoivent aux mourants ou à ceux

qui sont gravement malades.

1. Juifs et catholiques, nous reconnaissons le droit et le

devoir de toute personne de prendre un soin raisonnable

de sa santé et de sa vie, et le devoir corrélatif de la

famille et des soignants de prodiguer à un malade les

soins nécessaires, dans la mesure de leurs moyens ou

des ressources mises à leur disposition par la société.

Le développement incessant des sciences médicales et

des moyens utilisés pour le diagnostic et le traitement

des maladies rend cependant nécessaire de nos jours de

s'interroger sur le devoir d'y recourir, sur les

circonstances qui légitiment l'abstention de certains de

ces moyens, et, d'une manière générale, sur les soins

dus aux malades parvenus au terme de leur vie.

2. Le commandement biblique: « Tu ne tueras pas » exige

de la famille et des soignants de ne pas chercher à hâter

la mort du malade, et des malades de ne pas attenter à

leurs jours, ni de demander l'aide d'autrui dans cet

objectif. En nous appuyant sur ce commandement nous

exprimons une opposition très ferme à toute forme

d'assistance au suicide et à tout acte d'euthanasie, celle-

ci étant comprise comme tout comportement, action ou

omission, dont l'objectif est de donner la mort à une

personne pour mettre ainsi fin à ses souffrances.

3. Pour nous. la sollicitude due à nos frères et soeurs

gravement malades ou même agonisants. « en phase

avancée ou terminale d'une affection grave et incurable »

selon les termes de la loi, exige de s'employer à porter

remède à leurs souffrances. Tel est l'objectif majeur des

soins palliatifs tels qu'ils sont officiellement définis.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de ce que la loi

invite à les développer dans tous les hôpitaux et les

établissements médico-sociaux.

4. L'article 2 de la loi du 22 avril 2005 prévoit

explicitement que le médecin applique « un traitement

qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie »

lorsque c'est le seul moyen de « soulager la souffrance

d'une personne en phase avancée ou terminale d'une

affection grave et incurable ». Nous jugeons que le

recours à un tel traitement est légitime à certaines

conditions: qu'il y ait des raisons graves d'agir ainsi, des

souffrances intenses qui ne peuvent être soulagées

autrement, et que l'éventuel effet secondaire

d'abrègement de la vie ne soit en aucune façon

recherché. L'objectif poursuivi en administrant ce

traitement est alors uniquement de soulager de fortes

souffrances, non pas d'accélérer la mort. Des «

recommandations de bonne pratique médicale »

destinées à vérifier que les conditions précédentes sont

remplies ont déjà été formulées par des institutions

compétentes. Il importe que ces recommandations

soient régulièrement mises à jour, ratifiées par la Haute

Autorité de Santé et observées dans la pratique.

5. Sans rien renier de nos convictions religieuses et du

respect dû à toute vie humaine, il nous paraît juste, après

les démarches requises, de ne pas entreprendre des

traitements médicaux qui ne pourraient améliorer l'état

de santé du malade, ou n'obtiendraient un maintien de la

vie qu'au prix de contraintes ou de souffrances

disproportionnées, ou dans une situation extrême. En ce

sens, nous approuvons le principe général formulé par

la loi: les actes médicaux « ne doivent pas être

poursuivis par une obstination déraisonnable ».

6. Le fait de ne pas entreprendre (ou de ne pas maintenir),

pour un malade déterminé, tel ou tel traitement médical,

ne dispense pas du devoir de continuer à prendre soin

de lui. Juifs et catholiques, nous jugeons qu'il est de la

plus haute importance de chercher le moyen et la

manière les plus adéquats d'alimenter le malade, en

privilégiant dans toute la mesure du possible la voie

naturelle, et en ne recourant à des voies artificielles

qu'en cas de nécessité.

7. Il apparaît clairement, dans nos traditions respectives,

que l'apport d'eau et de nutriments destinés à entretenir

la vie répond à un besoin élémentaire du malade.

L'alimentation et l'hydratation par la voie naturelle

doivent donc toujours être maintenues aussi longtemps

que possible.

En cas de véritable impossibilité, ou de risques de «

fausse route» mettant en danger la vie du malade, il

convient de recourir à une voie artificielle. Seules des

raisons graves dûment reconnues (non assimilation des

nutriments par l'organisme, souffrance disproportionnée

entraînée par l'apport de ceux-ci, mise en danger de la

vie du malade du fait de risques d'infections ou de

régurgitation) peuvent conduire dans certains cas à

limiter voire suspendre l'apport de nutriments. Une telle

limitation ou abstention ne doit jamais devenir un

moyen d'abréger la vie.

Juifs et catholiques, nous jugeons donc que, en ce qui

concerne l'apport de nutriments, la loi du 22 avril

présente une réelle ambiguïté. Il n'y est pas précisé que

pour les malades chroniques hors d'état d'exprimer leur

volonté l'alimentation et l'hydratation par voie naturelle

ou artificielle doivent être maintenues, même lorsque la

décision a été prise de limiter les traitements médicaux

proprement dits. Il convient que les instances

compétentes favorisent et garantissent cette

interprétation de la loi.

C'est à son attitude à l'égard des plus faibles, parmi

lesquelles les personnes en fin de vie ont une place

toute particulière, qu'une société manifeste son

degré d'humanité. La véritable compassion ne

peut se traduire par le fait de provoquer

délibérément la mort d'autrui. Notre société, si

sensible à la souffrance des personnes en fin de

vie, se doit d'apporter à tous ceux qui en ont

besoin les moyens d'accompagnement et de soins

palliatifs qui respectent la vie humaine. Ce respect

constitue l'un des fondements de toute civilisation

qui se veut humaine.

Paris, le 26 mars 2007

Mgr André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris

David MESSAS, Grand Rabbin de Paris

____________________________________________

http://www.espace-ethique.org/fr/editorial.php

EUTHANASIE: LA NAUSÉE DES SOIGNANTS

Pr Louis Puybasset

Médecin anesthésiste-réanimateur, Groupe hospitalier

Pitié-Salpêtrière, AP-HP

Comment peut-on décemment proposer aux malades

d’arrêter leur cœur pour soulager leur souffrance en ce

début de XXIe siècle ? Comment cette revendication

pourrait être portée par la patrie des droits de l’homme

et des Lumières ? Comment un des grands partis

politiques français a-t-il pu valider officiellement cette

option d’un autre âge ? Pourquoi certains candidats à

l’investiture suprême sont-ils rentrés dans une telle

logique ? Nous, soignants, qui vivons dans notre

quotidien la souffrance et la mort et qui avons fait de

nos vies professionnelles un engagement de solidarité

en avons la nausée.

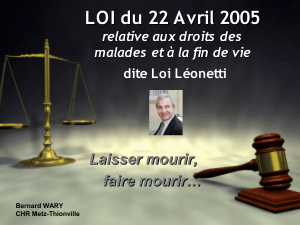

Légaliser l’euthanasie serait inutile car la loi du 22

avril 2005 relative au droits des malades en fin de vie

apporte des réponses pour la résolution de la très

grande majorité des difficultés rencontrées en fin de vie.

Elle impartit aux médecins de respecter les choix de la

personne malade et de l'informer des conséquences de

ses décisions. En interdisant toute forme d'acharnement

thérapeutique et en imposant une prise en charge de la

souffrance tant psychique que physique par

l'administration de soins et de traitements appropriés -

même au prix d'un raccourcissement de la durée de la

vie - elle s’attaque aux vrais problèmes. En exigeant du

corps soignant, pour le cas où le malade serait devenu

incapable d’exprimer sa volonté, de prendre en compte

ses souhaits exprimés dans ses « directives anticipées »

ou par sa « personne de confiance », en imposant une

décision collégiale, un second avis médical et la

transparence de la décision ainsi que son inscription

dans le dossier médical avec ses motifs, la loi institue

une nouvelle forme d’éthique de la responsabilité

médicale, tout en ne tombant pas dans le piège d’une

procédure qui aurait culpabilisé les proches.

Légaliser l’euthanasie serait dangereux pour

différentes raisons. D’abord, un dispositif qui

procurerait la force de la loi à l'un pour tuer l'autre, fût-

ce à sa demande, porte en lui-même des dérives

inéluctables. L'examen de la situation des pays

européens qui ont légalisé l'euthanasie met déjà

largement en évidence ces dérives: mise à disposition de

« kit euthanasie » en pharmacie et euthanasie de patients

dépressifs en Belgique; suicide assisté de

schizophrènes ou de patients victimes d’une erreur

diagnostique et dérives mercantiles en Suisse; volonté

d'élargir l'euthanasie aux patients « souffrants de la vie

» et pratiques d’euthanasies en dehors de toute

demande aux Pays-Bas. Pourquoi la France éviterait-

elle ce que ces pays ne sont pas parvenus à contrôler ?

Comment peut-on être assez naïf pour croire que des

critères dits de « minutie » pourraient nous prémunir de

ces dérives, surtout lorsque l’on sait que ces critères ne

sont vérifiés qu’une fois que le patient est décédé, c'est-

à-dire tragiquement trop tard. Banaliser le suicide

représenterait ensuite une erreur magistrale sur le plan

de l'histoire familiale qui façonne chacun d'entre nous.

Cette erreur se payera dans une ou deux générations par

une augmentation des suicides réussis chez les jeunes,

tant sont puissants les phénomènes de répétition

transgénérationnelle dans le psychisme humain. Ce

débat accentue d’ailleurs immanquablement la charge

morbide qui règne dans notre société. On peut sans

doute en observer déjà les effets par la progression de 6

% du nombre des suicides réussis que l’on constate

dans la tranche des 30-60 ans depuis 2001. Enfin, ces

options renforcent la vulnérabilité des plus faibles et

mettent en danger les valeurs les plus essentielles du

soin. Pour finir, ce discours est probablement déjà

obsolète. On peut dès maintenant faire l’hypothèse que

les trois pays européens qui ont légalisé ou dépénalisé

l’euthanasie sous une forme ou sous une autre feront

marche arrière dans les dix ans qui viennent. On en sent

déjà les prémisses dans le débat public aux Pays-Bas

où l’on prend conscience des glissements progressifs

qui s’opèrent depuis la mise en place de la loi.

Comment a-t-on pu en arriver là ? Apporter une réponse à

cette question n’est pas chose aisée. Pourquoi ce

mouvement est-il né en Europe occidentale ? Pourquoi

en revanche ces questions n’ont jamais été posées sous

cette forme, ni des réponses aussi simplistes proposées

dans d'autres cultures que la nôtre: en Amérique du

Sud, en Asie ou dans le Maghreb par exemple ? Il

faudrait aussi sans doute s’interroger sur les relations

profondes, qui existent entre la revendication actuelle

d’une légalisation de l’euthanasie et l’histoire

génocidaire de l’Europe pendant la Deuxième Guerre

mondiale. Le fait que la première légalisation de

l’euthanasie soit intervenue aux Pays-Bas et que 80 %

des actes d’euthanasie pratiqués en Belgique le soient

chez les Flamands n’est sûrement pas neutre. Ceci

renvoie à la psychopathologie et à l’histoire des

peuples, et justifierait l’engagement de recherches

approfondies.

Pour ce concerne notre expertise, on peut proposer la

conjonction de trois phénomènes: la disparition quasi

complète de la représentation de la mort de notre

société, l’orchestration diabolique d’une

instrumentalisation aux multiples visages et des arrières

pensées économiques nauséabondes.

Il ne fait plus bon mourir dans notre société. Mourir est

devenu indécent. Mourir doit se passer dans un milieu

confiné, à l’hôpital, dissimulé au regard de l’autre,

comme si la mort devait être niée. La grande majorité

des jeunes n’ont jamais vu un mort. La plupart des

jeunes n’ont jamais accompagné un mourant. Les

malades meurent souvent seuls dans l’anonymat de

l’hôpital. Comment nos concitoyens peuvent-ils encore

appréhender ce sujet difficile en de telles conditions ?

Dans ce contexte, la proposition qu’il leur est fait de «

zapper » cet épisode douloureux au plus vite leur

apparaît sans doute comme une alternative crédible. Est-

ce là vraiment un chemin de vie ?

L’instrumentalisation aux multiples visages que l’on a

évoquée saute aux yeux, même pour les observateurs les

plus condescendants. Elle est le fait d’organismes

disposant de très importants moyens financiers. Une

association comme l’Association pour le droit de

mourir dans la dignité France (ADMD) emploie 7

personnes à temps plein pour faire la promotion de ses

thèses !

Instrumentalisation de la détresse des malades d’abord,

puisque l’on cache une revendication qui a pour objet

essentiel de créer un droit à la mort derrière une soit

disant solution au problème de la souffrance. Cette

forme d’instrumentalisation a été portée jusqu’à la

caricature par la « manipulation » dont Vincent

Humbert et sa mère ont été les victimes. Comment ne

pas tenir compte du témoignage de la mère de Vincent,

publié par Le Parisien du 6 mars 2007, qui affirme que

Jean Cohen, ancien président de l’ADMD, lui a donnée

des « conseils » lorsqu’elle était à Berck-sur-mer ?

Médicalement, on s’interroge. Comment ce jeune

homme, victime d’un traumatisme crânien sévère et

ayant fait plusieurs mois de coma, porteur de séquelles

qui telles que décrites dans son livre ressemblent à un

atteinte motrice sévère et bilatérale d’origine centrale

associé à une cécité corticale, a-t-il pu écrire un livre qui

reprend tout des thèses de l’ADMD ? En pathologie

traumatique crânienne, ce type de séquelles est toujours

associé à une dysfonction cognitive plus ou moins

sévère. Comment expliquer que ce livre ait été mis en

librairie le 25 septembre 2003, le lendemain de l’acte

d’euthanasie pratiqué par sa mère, 3 ans jour pour jour

après son accident ? Pourquoi Vincent a-t-il toujours été

présenté comme tétraplégique aux yeux du grand public

alors qu’il n’a jamais eu de lésion médullaire ?

Comment ne pas penser, même avec la plus grande

bienveillance, qu’il n’y a pas eu là finalement

instrumentalisation d’une détresse ? Cette enquête

aurait pu relever de la justice si la juge qui instruisait

cette affaire en avait mieux compris les tenants et

aboutissants. Elle reste à faire et est maintenant du

ressort du journalisme d’investigation car la vérité est

due aux Français qui se sont fortement investis

émotionnellement et à juste titre dans cette histoire

tragique.

Instrumentalisation de l’opinion, lorsque l’on produit en

permanence des sondages falsifiés et de surcroit

financés par ses partisans pour justifier la revendication

euthanasique. Il ne faut pas demander aux Français

s’ils veulent mourir sans souffrance. Qui ne répondrait

pas « oui » à une telle question ? Il faut demander aux

Français s’ils préfèrent mourir brutalement d’une

injection létale, à l’heure qui conviendra le mieux à ceux

qui restent, avec le risque que cette mort finisse pas leur

être imposée ou s’ils préfèrent mourir tranquillement

entourés des leurs et soulagés de leurs souffrances, à

une heure qui n’est par essence déterminée par aucune

considération pratique.

Instrumentalisation de l’opinion publique quand la

remise du Livre blanc de l’ADMD et la publication

d’un manifeste ont été programmés quelques jours

avant le procès de Saint-Astier (à Périgueux), dont les

défenseurs de l’euthanasie voulaient faire une tribune et

qui a finalement tourné en fiasco médiatique pour eux.

Fiasco car il a clairement mis en évidence que c’est la

détresse et la solitude des soignants, qui ont conduit à

l’acte d’euthanasie faisant l’objet du délit pénal. Fiasco

aussi car ce procès d’assises a mis en exergue la

sagesse du jury populaire, représentant du peuple, ce

peuple dont les défenseurs de l’euthanasie se réclament

et qui pourtant a fait le choix le plus équilibré que l’on

pouvait attendre. Instrumentalisation de l’opinion

publique encore quand on présente la légalisation

comme la solution à la souffrance extrême, alors que

tous ceux qui défendent cette option savent

pertinemment que l’injection létale, censée être

salvatrice, n’est réalisée dans tous les pays qui ont

légalisé ou dépénalisé l’euthanasie qu’après des délais

de rétraction d’une quinzaine de jours, incompatibles

avec le traitement de cette même souffrance.

Mensonge par omission, quand on oublie de parler ou

même d’évoquer la misère de certains conflits familiaux

et la petitesse de l’homme dans certaines circonstances.

Omission fatale quand on ne dit pas que les actes

d’euthanasie créent invariablement des deuils

pathologiques chez les survivants. Oubli tragique quand

personne n’évoque la détresse et les traumatismes que

ces actes d’euthanasie entraînent sur ceux qui les

pratiquent. Manipulation encore, quand on ne met pas

en avant le fait que la loi du 22 avril 2005 aurait donné

raison à Piergiorgio Welby en Italie ou plus récemment

à Inmaculada Echevarria en Espagne dans leur demande

d’arrêt du respirateur qui les maintenait en vie.

Manipulation toujours, quand on fait croire au peuple

qu’une loi légalisant l’euthanasie serait de nature à

renforcer sa liberté, alors que dans la réalité, une telle loi

dérivera inéluctablement, même avec les meilleures

garanties possibles, vers des euthanasies non choisies,

non demandées et qui seront utilisées comme vecteurs

de régulation économique.

Instrumentalisation de celles et de ceux qui en ont fait de

la légalisation de l’avortement leur combat quand la

stratégie délibérément choisie est de mettre en parallèle

l’euthanasie et l’avortement. Ce sont deux domaines

qui n’ont pourtant strictement rien à voir. Qui peut

décemment soutenir que la légalisation de l’euthanasie

est un enjeu de santé publique comme l’étaient les

conséquences des avortements clandestins avant 1974 ?

Va-t-on avoir le culot de nous expliquer que le mal-

mourir est du à l’absence de légalisation de l’euthanasie

? Va-t-on avoir l’indécence de nous affirmer que

l’euthanasie est la solution à la solitude de la fin de la

vie ?

Instrumentalisation de la place du soignant, quand on veut

lui faire réaliser l’injection létale. Mise en position

d’abus de pouvoir potentiel évident, quand on veut,

s’agissant d’une décision aussi radicale et irréversible,

qu’il concentre entre ses mains toute la chaîne

décisionnelle, du recueil du témoignage jusqu’à l’action

elle-même. Ceci serait l’équivalent d’une justice où

l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction et le

magistrat ne seraient qu’une seule et même personne.

Qui voudrait d’une telle procédure ?

Aux politiques, nous demandons de garder la tête froide.

Vous êtes en charge de fixer la norme sociale qui régit

la vie en société. La loi a pour vocation de poser des

règles générales et non de résoudre des situations

singulières, extrêmes et exceptionnelles. Vous ne

pouvez ni ne devez vous substituer à l’intimité et à la

singularité de la relation médecin-malade. Vous ne

devez pas légiférer à chaud, sous l’impulsion d’affaires

aux fortes connotations émotives et affectives. Vous

n’avez pas le droit, dans la position que vous occupez,

d’avoir la naïveté de penser que vous contrôlerez la

pratique et l’usage d’une telle loi par des formulaires

administratifs dont on remplirait après coup les cases

par « oui » ou par « non ». C’est bien mal connaître les

réalités humaines. Ne vous laissez pas abuser par ceux

qui tentent de vous faire croire que cela fait moderne

que d’être pour la mise en place d’un suicide

légalement assisté. Quelle sera la réaction du corps

social, lorsqu’il sera devenu évident qu’il ne s’agissait

finalement que d’organiser la distribution de pilules

mortifères ? Quelle serait votre propre réaction si cette

procédure devait être organisée dans vos mairies ou

dans vos permanences électorales plutôt que par

l’intermédiaire des professionnels de santé ? Ne vous

laissez pas abuser par la dictature de sondages

d’opinions manipulatoires.

À nos concitoyens, nous disons qu’une loi légalisant

l’euthanasie irait contre la défense de leurs intérêts.

Nous répétons qu’il s’agit d’un combat dogmatique

d’arrière garde. Les enjeux modernes de la prise en

charge de la fin de vie sont ceux de l’accompagnement

et de la proportionnalité des soins. Nous affirmons que

ce n’est pas d’une nouvelle loi dont nous avons besoin

mais d’un changement de culture médicale qu’impose

dorénavant la loi du 22 avril 2005. Nous affirmons que

jamais nous, soignants, ne vous abandonnerons au seuil

de votre vie.

Aux médecins, nous recommandons de s’interroger sur

la notion d’abus de pouvoir auquel notre profession est

constamment exposée. Nous leur demandons de se

souvenir des dérives tragiques que la médecine

européenne a connues dans l’Allemagne Hitlérienne.

Nous rappelons que le programme Aktion T4, qui a

conduit au massacre de 75 000 handicapés sévères

après le début de la guerre, a été coordonné et exécuté

par des médecins zélés qui avaient fini par se croire

investis d’une mission de purification raciale. Nous

rappelons aussi que les procédures d’extermination

massive par les gaz ont été mises au point par ces

mêmes médecins avant de servir à la Solution Finale.

Plus proche de notre époque, nous vous demandons de

vous souvenir que la stérilisation forcée de femmes

handicapées a été menée par des médecins Suédois

jusqu’en 1976 ! Vous, comme nous, savez que nous

agissons sur l’homme dans son intimité et que ceci

nous donne des devoirs qui engagent le sens même de

notre action.

Aux adhérents de l’ADMD, nous demandons

d’approfondir leur réflexion s’agissant de leur soutien

à cette association. Aux quelques irréductibles qui

revendiquent que la société leur fournisse les moyens

de se suicider, nous répétons que tuer n’est pas un acte

médical et n’en requiert aucune compétence. Allez

jusqu’au bout de votre démarche et exigez de vos élus

qu’ils vous fournissent les pilules mortelles que vous

revendiquez ! Pour la majorité silencieuse, qui redoute

plus que tout de mal mourir, nous recommandons

d’obtenir un changement des statuts et des objectifs de

votre association ou de fuir ces dirigeants qui vous

trompent, lorsqu’ils revendiquent en votre nom un droit

à mourir. Ceci n’est pas votre combat. Ouvrez les yeux.

Exigez de votre association qu’elle milite pour

qu’ensemble nous puissions trouver un meilleur

ajustement de l’intensité des soins, pour qu’ensemble

nous puissions développer une meilleure expertise du

pronostic des pathologies neurologiques, pour

qu’ensemble nous puissions donner corps au concept

de proportionnalité des soins, qui est l’enjeu médical le

plus important du monde occidental pour ce siècle qui

débute.

___________________________________________

MEURTRE COMPASSIONNEL

OU SOLIDARITÉ EN FIN DE VIE

Emmanuel Hirsch

Directeur de l’Espace éthique

Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

professeur d’éthique médicale, Université Paris-Sud XI

L’évolution d’une maladie qui affecte l’autonomie de la

personne, sa liberté même, les conditions de son

devenir, peut susciter des réflexions fort

compréhensibles: certains estiment la mort anticipée

plus acceptable qu’une vie éprouvée comme une défaite

et une souffrance sans issue. La mort en deviendrait

ainsi « préférable » à la persistance ou à la préservation

d’une existence considérée, dès lors, dépourvue de la

moindre signification.

Il conviendrait d’être plus attentif à la complexité de ce

qu’expriment les personnes sollicitant de notre part un

suicide médicalement assisté, voire une euthanasie: une

forme d’« assistance à la mort ». Ne nous demandent-

elles pas si nous leur reconnaissons toujours une place

parmi nous, et si nous sommes encore disposés à leur

témoigner considération, respect et solidarité sociale ?

Ce que, dans trop de circonstances, on leur conteste.

L’éthique du soin en fin de vie doit être assumée dans sa

dimension d’exception. Les débats récurrents relatifs à

l’euthanasie ne me semblent que rarement à la hauteur

d’enjeux d’humanité. Ne pas délaisser la personne, ne

pas l’abandonner à sa solitude dans le huis clos d’une

confrontation à sa mort, sans la moindre ouverture, c’est

affirmer que nous avons comme devoir de l’assister

dans ses derniers instants parmi nous, conscients que

leur valeur s’avère d’autant plus inestimable qu’ils sont

comptés. Nous sommes personnellement responsables

de ce temps à vivre et donc à respecter ensemble.

Comment des soignants confrontés à une demande

sociale prenant la forme d'une revendication d'aide au

suicide, doivent-ils concevoir une question comme celle

de la valeur de la vie ? Qui est en mesure d'évaluer une

existence à l'instant même où est éprouvé son plus

grand péril ? Peut-on véritablement anticiper une

décision et considérer comme relevant d'un droit, qu'une

personne désignée obtempère à un choix de mort dans

des circonstances où le suicide ne pourrait être

directement pratiqué ? Qu’en est-il d’une revendication

de la mort proclamée comme l’expression absolue de la

liberté ? Comment envisager une réponse compatible

avec le sens même de l'engagement soignant ?

L'observation de l'usage et de l'interprétation des notions

de respect, dignité, et autonomie nous incite à la plus

grande prudence, voire à un surcroît de vigilance. Pour

certains, le respect et la dignité engagent à revendiquer

le droit à la mort. Pour d'autres, au contraire, et selon

des considérations fondées sur ces mêmes valeurs, rien

ne doit se faire en dehors d'un cadre qui préserve les

droits de la vie. La réduction de principes moraux à

l'état d'arguments exploités à des fins idéologiques,

voire utilitaristes, constitue parfois une dérive

inquiétante. Une telle évolution dans la controverse

masque ou dénature les véritables enjeux. Elle accentue

la détresse des plus vulnérables parmi nous, plus

exposés que d’autres aux conséquences de nos

renoncements.

On comprend le besoin, exprimé par certaines personnes

malades, d'être reconnues dans leur liberté. Face à des

pouvoirs ressentis comme arbitraires et démesurés, elles

souhaitent rétablir un équilibre procédant

nécessairement du droit de refuser des traitements

injustifiés, disproportionnés, parfois perçus dans leur

inhumanité. À l’extrême, la personne peut se trouver

acculée à ne plus solliciter du médecin que son

assistance à la mort ! Les pratiques du soin sont alors

remises en cause dans leurs fondements et

justifications, comme dans leurs procédures et finalités.

L'engagement soignant ne peut, en effet, se comprendre

que dans une relation d'accompagnement qui reconnaît

une valeur inconditionnelle au respect et à la dignité

d'une existence. Il ne s'agit pas d'idéaliser les

circonstances ou de les ramener à des considérations

indues. Mais, au contraire, d'être conscient d'enjeux

délicats et douloureux qui déjouent bien souvent les

stratégies du soin. Les décisions touchent alors au

degré supérieur de la fonction soignante. Dès lors que

le projet d’un soin adéquat, mesuré, constamment ajusté

dans le cadre d’une concertation, conforte la personne

dans ses attentes, ses attachements et sa volonté, nul ne

saurait désinvestir les intervenants du sens profond de

leurs missions. Entre l'obstination thérapeutique, la

neutralité indifférente ou le meurtre compassionnel, un

champ de responsabilité s'impose aux professionnels de

santé, seul conforme aux repères et principes qui

légitiment leurs interventions.

Quand nos décisions concernent un être humain dans son

existence, comment caractériser les libertés du point de

vue des responsabilités qu’elles engagent ? Comment

respecter l’autonomie de l'autre quand un certain

nombre de facteurs accentuent sa dépendance ? La

liberté agit-elle encore dans une conscience intense de la

mort prochaine ou de la mort désirée ? Qu’en est-il de

l'indépendance ainsi visée, de la notion de choix dans

une revendication de la mort ? Que signifie un « droit à

la mort » dans l'exigence d'un soin qui ne saurait que

s’y conformer ?

Un soignant a-t-il la faculté de se refuser à ce qui lui est

demandé - un acte de mort -, quand il est engagé dans

une relation dont l'achèvement peut correspondre, pour

la personne malade, au respect de sa dernière volonté ?

Il assume une responsabilité à la fois personnelle,

professionnelle et sociale qui lui confère l'obligation de

ramener constamment ses pratiques aux devoirs

prescris à l'homme qui soigne. Cette rigueur même est

garante de son autonomie et de celle des personnes qui

s'en remettent à lui. Nos savoirs et nos éventuels

pouvoirs doivent être ramenés à l'expression et

l'exercice de nos obligations humaines dans la décence,

le discernement, la prudence et la retenue.

La prise en considération de l’autonomie impose d’être à

l'écoute de la parole qui nous est adressée et d’y

répondre, y compris lors d’une sollicitation d'assistance

à la mort exprimée à un moment donné. Cela ne veut en

aucun cas dire qu’il convienne d’accéder à cette

demande, renonçant dès lors à mieux comprendre ce

qui doit faire sens dans la réponse dont nous sommes

redevables. Il est indispensable d’approfondir ce qui

motive cette revendication. Elle révèle trop souvent

l'échec de nos stratégies de vie, de notre capacité d'être

l'ami, le proche dont l'autre éprouve encore le véritable et

irremplaçable besoin.

La force et la valeur du soin tiennent dans la formulation

d’une promesse: se focaliser moins sur la mort à venir

que sur les conditions de la vie - fût-elle ténue et

incertaine - qui la précède toujours. Un signe ou un

geste, un mot, un regard qui ne se détourne pas,

repoussent la solitude quand le possible semble si

diminué. Reconnaître la souffrance pour ce qu'elle est -

un cri d'existence -, accepter les mille et une formes de

la dignité en ces circonstances, voilà simplement des

actes de vie qui justifient d'eux-mêmes d'être "encore

là". Se crée dès lors, d'humain à humain, une présence

6

6

1

/

6

100%