L`addiction aux opiacés. Entre traitement de substitution et parole

DOI : 10.1684/med.2014.1078

STRATÉGIES

Catherine Herbert

CSAPA (Centre

de Soins

d’Accompagnement

et de Prévention

en Addictologie

spécialisé de Caen) ;

45 rue de Bretagne,

Caen

Mots clés :

addiction ; centres

de soins,

d’accompagnement

et de prévention

en addictologie ;

traitement

de substitution

aux opiacés ;

troubles liés

à une substance

Stratégies thérapeutiques

Les approches actuelles du concept d’addiction non psychanalytiques proposent, à

partir d’une méthode très descriptive utilisant le DSM-IV, un nouveau regroupement

transnosographique. Ce regroupement ne cesse de s’élargir pour toucher divers do-

maines de la vie publique et quotidienne (addiction aux toxiques mais aussi au jeu, au

travail, au sexe, au sport, à l’amour, etc.). C’est dire la complexité de ce concept et du

mot même d’addiction qui vient non de l’anglo-saxon addiction mais du latin addictere,

«donner son corps en gage pour une dette impayée »[1 (p. 3, 5 et 6)]. Ceci peut

permettre d’éclairer la dimension pulsionnelle, la culpabilité et le rapport au corps qui

est en jeu dans toutes les addictions, sorte de contrainte de consommer ou d’agir, quel

que soit le produit ou l’activité, qui engage le corps.

Abstract: The addiction to opiates. Between replacement therapy and speech

Any addiction goes through three different steps, one of “honeymoon”, then misconduct and a deleterious loss

of control. The frameworks, limits and goals will be quite different according to the moment.

Addiction is a psychological and sometimes physical state resulting from the interaction between a living orga-

nism and one (or more) drug(s). This condition can occur with or without tolerance.

Buprenorphine and Suboxone®Méthadone®are used as substitution treatment following specific rules. All of

these resulted in abuses. An objective withdrawal can always be chosen by the patient or the doctor, but the

goal of replacement therapy is first to allow patients to leave the active consumption and start over a family,

love, social and professional life. The involvement in this clinical practice presupposes that the healthcare pro-

fessional accepts to invest an important emotional and psychological energy and some time.

Key words: Behavior, Addictive; Opiate Substitution Treatment; Substance Abuse Treatment Centers; Subs-

tance-Related Disorders

L'addiction aux opiacés

Entre traitement de substitution

et parole

Addiction et dépendance

Toute addiction passe par trois phases : 1) lune de

miel : la substance consommée ou l’activité vient ap-

porter plaisir ou sensation de soulagement au sujet ; la

personne contrôle ses actes et pense pouvoir arrêter

quand elle le souhaite ; 2) dérapage : le sujet sent déjà

une perte de contrôle soit dans les quantités, soit dans

les conséquences ; il doute de plus en plus mais peut

encore nier ou minimiser ; 3) phase délétère : la per-

sonne a perdu tout contrôle par rapport à son (ou ses)

addiction(s) et connaît déjà de nombreuses consé-

quences délétères sociales, familiales, sanitaires ou

judiciaires de son addiction. Lorsqu’arrive un patient

dans le soin, la prise en charge qui va être proposée

dépend beaucoup de la phase où il se trouve. Les ca-

dres, limites, objectifs seront bien différents.

Le concept de dépendance a été défini par l’OMS en

1969 : état psychique et quelquefois physique, résul-

tant de l’interaction entre un organisme vivant et une

drogue, se caractérisant par des modifications de

comportement et par d’autres réactions, qui compren-

nent toujours une pulsion à prendre le produit de façon

continue ou périodique afin de retrouver ses effets

psychiques et quelquefois d’éviter le malaise de la pri-

vation. Cet état peut s’accompagner ou non de tolé-

rance. Un même individu peut être dépendant de plu-

sieurs produits.

115mars 2014MÉDECINE

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Trois composantes sont clairement identifiées dans ce

concept : la dépendance psychique, la dépendance physique

et la tolérance [1 (p. 371-4)] :

– La dépendance psychique existe dans toutes les addic-

tions et pour toutes les substances consommées.

– La dépendance physique est seulement prouvée pour l’al-

cool et les opiacés, discutée pour quelques autres substan-

ces sans preuve scientifique pour le moment.

– La tolérance est ce phénomène qui oblige le sujet à aug-

menter les quantités pour obtenir les mêmes effets, sorte

d’escalade quasi incontournable dans toutes les addictions

[1 (p. 371-4)].

La dépendance physique est dangereuse (mortelle dans le cas

de l’alcool, d’où l’habituelle obligation d’hospitalisation pour le

sevrage) ; très douloureuse dans le cas des opiacés (l’hospitali-

sation n’est pas obligatoire pour le sevrage) mais est relative-

ment simple à soigner. Globalement, elle disparaît en 8 à

15 jours selon le toxique consommé. En revanche, la dépen-

dance psychique est longue (plusieurs années) à traiter, à enca-

drer, à canaliser, à soigner et la réadaptation à une vie quoti-

dienne plus normée se fera lentement avec des cadres, limites,

objectifs qui seront différents selon les désirs du patient.

L’installation de la dépendance psychique ou physique aux

opiacés est variable d’un individu à un autre. La dépendance

psychique s’installera d’autant plus vite que le sujet trouvera

à cette substance une fonction plus ou moins thérapeutique.

Le plus souvent, la dépendance physique s’installe en une

année à une année et demi de consommations d’abord irré-

gulières puis de plus en plus régulières et rapprochées

jusqu’à devenir quotidiennes. Les signes en sont principale-

ment des douleurs physiques à type de contractures mus-

culaires, de spasmes gastro-intestinaux, de diarrhées, de

nausées voire de vomissements, de rhinorrhées, de larmoie-

ments, de troubles du sommeil à type d’insomnies, accom-

pagnés de troubles anxio-dépressifs très importants.

À ce jour, les traitements de substitution aux opiacés ne sont

autorisés à être prescrits que lorsque la dépendance physi-

que est installée.

Les traitements de substitution

Buprénorphine

C’est une molécule agoniste-antagoniste ou agoniste partiel

aux récepteurs μdes opiacés. Du fait de cette propriété ago-

niste-antagoniste, il n’y a pas de risque d’overdose, sauf asso-

ciation à d’autres substances ou médicaments dépresseurs

respiratoires. Ce traitement est réservé aux adultes et enfants

de plus de 15 ans, volontaires pour recevoir un traitement de

substitution et dépendants physiquement aux opiacés. Plu-

sieurs génériques du Subutex®, médicament princeps, sont

maintenant commercialisés sous le nom de buprénorphine.

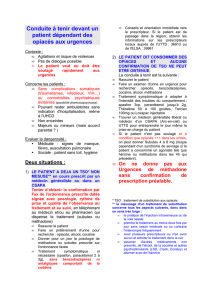

Quelles modalités de prescription ?

Ce traitement peut être prescrit par tous les médecins. Les

médecins généralistes sont le plus souvent prescripteurs.

L’ordonnance, limitée à 28 jours, note la posologie et les da-

tes de début et de fin de traitement en toutes lettres, avec

un fractionnement de la délivrance tous les 7 jours maximum

et précise le nom de la pharmacie qui délivrera le traitement.

Au début du traitement il est conseillé de fractionner le trai-

tement tous les jours puis tous les deux ou trois jours et de

revoir le patient plus souvent.

Quels dosages ?

Le Subutex®existe en 3 dosages (0, 4, 2 et 8 mg), les géné-

riques en dosages plus nombreux (0,4, 1, 3, 4, 6, 8 mg). Ces

molécules se prennent en sublingual pour leur plus grande

efficacité (il faut laisser totalement fondre le comprimé sous

la langue) en une seule fois par jour.

Associations médicamenteuses ?

La prise d’opiacés purs ou de médicaments morphiniques ou

de méthadone ou de médicaments à base morphinique est

contre-indiquée. La prise de naltrexone est contre-indiquée

(risque d’apparition brutale d’un syndrome de sevrage). La

prise d’alcool ou de benzodiazépines est fortement décon-

seillée (risque de décès dû à une dépression respiratoire).

Les IMAO et inhibiteurs du CYP3A4 sont déconseillés et en-

traînent des modifications de posologie.

Des dérives ont été observées

La prise en intraveineux ou intranasal entraîne une perte d’effi-

cacité de la substance. Les injections de génériques seraient

encore plus dangereuses que celles du Subutex®en raison de

la différence des excipients. Risques principaux des injec-

tions : abcès, scléroses veineuses et septicémies ; des prises

intranasales : infections et destructions de la cloison nasale.

Quand instaurer le traitement ?

Quand le sujet le demande et que la dépendance physique

aux opiacés est avérée (consommation quotidienne et signes

physiques de manque aux tentatives d’arrêt des consomma-

tions). Lorsque le traitement est débuté, le patient devient

dépendant du Subutex®ou de la buprénorphine.

Comment instaurer le traitement ?

Progressivement et à distance des dernières prises d’opia-

cés : 4 à 6 heures s’il s’agit d’héroïne, plus s’il s’agit de mé-

dicaments morphiniques, selon la demi-vie du médicament,

48 h s’il s’agit de méthadone. La posologie, d’environ 4 à

6 mg pour le premier jour, dépend de la quantité de produit

consommé par jour : globalement un gramme d’héroïne par

jour équivaut à 6 à 8 mg de buprénorphine par jour ; posolo-

gie à augmenter de 2 mg par paliers de 2 à 3 jours, tant qu’il

persiste des signes de manque, que la posologie ne couvre

pas les 24 h et qu’il y a encore beaucoup d’envies de consom-

mer. Une posologie maximale a été fixée à 16 mg au-delà de

laquelle il n’y a plus d’effet. La posologie moyenne est entre

8 et 12 mg par jour.

Comment diminuer le traitement et quand ?

Après une phase de stabilisation (de plusieurs années le plus

souvent), une diminution progressive pourra être proposée

par le médecin ou demandée par le patient. Elle se fait par

paliers de 2 mg sur plusieurs mois, avec interruption dès que

le patient sent que cela devient soit trop douloureux soit dan-

gereux car un retour des envies de consommer est présent.

Sur les derniers mg, il est conseillé de faire des diminutions de

0,4 mg. Lorsqu’il y a eu une interruption de traitement par

buprénorphine mais que les circonstances entraînent la re-

mise en place de ce traitement, il est très fortement

116 MÉDECINE mars 2014

STRATÉGIES

Stratégies thérapeutiques

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

recommandé de débuter à une posologie très basse (plutôt 1

ou 2 mg, maximum 4 mg) selon le schéma de mise en place du

traitement écrit plus haut : le patient devenu non dépendant

aux opiacés serait en danger avec une posologie plus élevée.

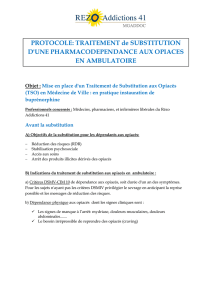

Chlorhydrate de méthadone

La méthadone ou chlorhydrate de méthadone est un ago-

niste pur aux récepteurs μdes opiacés. Du fait de cette pro-

priété, il y a risque d’overdose : si le patient n’est pas dépen-

dant physiquement aux opiacés, la dose létale est de

1 mg/kg) ; s’il est dépendant aux opiacés, l’overdose est pos-

sible si ce traitement est associé à d’autres substances ou

médicaments dépresseurs respiratoires. Ce traitement est

réservé aux adultes et enfants de plus de 15 ans, volontaires

pour recevoir un traitement de substitution et dépendants

physiquement aux opiacés.

Quelles modalités de prescription ?

Le traitement ne peut être prescrit que par les médecins exer-

çant dans les CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et

de Prévention en Addictologie) et par les médecins praticiens

hospitaliers exerçant en service hospitalier [2, 3]. Les services

d’accueil ou d’urgence des établissements hospitaliers ne sont

pas habilités à la prescription de méthadone. L’ordonnance est

limitée à 14 jours, note la posologie et les dates de début et de

fin de traitement en toutes lettres, avec un fractionnement de

la délivrance tous les 7 jours maximum, précise le nom de la

pharmacie qui délivrera le traitement. Au début du traitement,

il est conseillé de fractionner le traitement tous les jours puis

tous les deux ou trois jours et de revoir le patient plus souvent.

Après une stabilisation, une délégation de prescription peut

être faite au médecin généraliste du patient. Cette délégation

note le nom du médecin généraliste qui va prescrire et le nom

de la pharmacie qui va délivrer. Cette délégation peut être faite

pour une période précise ou pour une durée illimitée. Le méde-

cin généraliste doit avoir, pour pouvoir faire sa première ordon-

nance, cette délégation en toutes lettres dont le double sera

communiqué à la pharmacie qui délivrera le traitement. Si le

patient change de pharmacie ou de médecin généraliste, la

délégation doit être refaite par le médecin premier prescrip-

teur. Cette délégation n’est valable que pour un patient

concerné, pas pour d’autres patients. La délégation confère au

médecin généraliste le statut de prescripteur pour ce patient et

les posologies du traitement par méthadone peuvent être mo-

difiées par lui ; lors de ses vacances, son remplaçant est auto-

risé à prescrire sous sa responsabilité et sur les ordonnances

du médecin généraliste délégué. S’il n’y a pas de remplaçant, le

médecin généraliste ne peut pas adresser le patient à un autre

médecin généraliste. Il doit organiser le retour du patient au

médecin premier prescripteur (CSAPA ou service hospitalier).

Très exceptionnellement, si le patient doit s’absenter pour rai-

sons privées ou professionnelles, il pourra être stipulé sur l’or-

donnance une délivrance du traitement exceptionnelle en une

seule fois pour les 14 jours maximum [4].

Quelles galéniques et quels dosages ?

La méthadone existe en sirop et en gélules. La forme sirop

est obligatoire lors de la mise en place du traitement. La

forme gélule ne pourra être prescrite qu’après au moins un

an de traitement par sirop et stabilisation du patient sur le

plan addictologique.

La forme sirop existe en 5 dosages (5, 10, 20, 40 et 60 mg).

La forme gélule existe en 5 dosages (1, 5, 10, 20 et 40 mg).

Ce traitement, quelle que soit sa forme, se prend en une

seule fois par jour. Il y a une équivalence complète entre le

dosage sirop et le dosage gélule. En revanche, la forme gé-

lule est un peu plus longue à agir que la forme sirop

(3/4 d’heure à 1 heure au lieu d’1/2 heure).

La mise en place d’un traitement par gélule oblige à l’envoi

d’un protocole de soins (L. 324-1) qui stipule qui prescrit et

qui délivre le traitement à la Caisse Primaire d’Assurance-

Maladie du patient.

Si la délégation pour une prescription par un médecin géné-

raliste a été faite sous la forme sirop, elle doit être refaite,

après passage auprès du premier médecin prescripteur de

CSAPA ou de service hospitalier, pour la forme gélule selon

les mêmes modalités.

Associations médicamenteuses ?

La méthadone peut entraîner l’allongement du QT. Il est donc

déconseillé pour tous les patients présentant ce trouble. Un

électrocardiogramme doit être réalisé dès que la posologie

de méthadone atteint 120 mg par jour. Bien évidemment,

tous les traitements pouvant aussi entraîner un allongement

du QT seront maniés avec prudence.

La prise d’opiacés purs est déconseillée du fait du risque

d’overdose. La prise de médicaments morphiniques ou de

médicaments à base morphinique est déconseillée mais pas

contre-indiquée, et nécessite des précautions d’emploi im-

portantes (risque d’overdose d’opiacés par potentialisation

des effets dépresseurs centraux).

La prise d’alcool ou de benzodiazépines est fortement dé-

conseillée (risque de décès par dépression respiratoire).

La prise de buprénorphine, Suboxone®ou naltrexone est

contre-indiquée (risque d’apparition brutale d’un syndrome

de sevrage).

Plusieurs traitements sont déconseillés ou entraînent des

modifications de posologie (antiarythmiques, IMAO, bêtablo-

quant, cimétidine, antiH1, etc.).

Des dérives ont été observées

La prise en intraveineux ou en intranasal entraîne une perte

d’efficacité de la substance. Des essais d’injection du sirop

ou de la gélule ont été réalisés. Le plus souvent, il y a ob-

tention d’une pâte difficilement injectable. De même, une

prise en intranasal de la gélule est possible. Rapidement une

tolérance s’installe (augmentation de la posologie) et des brû-

lures nasales apparaissent.

Quand instaurer le traitement ?

Quand le sujet le demande et que la dépendance physique

aux opiacés est avérée (consommation quotidienne, signes

physiques de manque aux tentatives d’arrêt). Lorsque le trai-

tement est débuté, il devient dépendant de la méthadone.

Comment instaurer le traitement ?

Progressivement et à distance des dernières prises d’opia-

cés : 4 à 6 heures s’il s’agit d’héroïne, plus s’il s’agit de mé-

dicaments morphiniques (selon la demi-vie du médicament),

24 h s’il s’agit de buprénorphine.

La mise en place du traitement (ou induction méthadone) se fait

obligatoirement de façon progressive pour éviter les risques

d’overdose qui sont les plus importants dans les premières

117mars 2014MÉDECINE

STRATÉGIES

Stratégies thérapeutiques

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

semaines de traitement. Le premier jour, la posologie sera

comprise entre 20 mg et 40 mg installés de façon lente sur

toute une journée (en 4 ou 5 prises) selon la quantité de subs-

tance consommée habituellement (globalement un gramme

d’héroïne par jour équivaut à une posologie stable de 40 à 60 mg

de méthadone par jour). Le deuxième jour il sera possible d’aug-

menter de 5 ou 10 mg la posologie de la veille si des signes de

manque persistent et la prise se fera en une seule fois. Idem le

troisième jour. Puis il faut une stabilisation de la posologie pen-

dant 5 jours (car la méthadone est une molécule qui s’accumule

dans le corps). Ensuite par palier d’une semaine voire une quin-

zaine,laposologiepeutêtreaugmentéede5ou10mgselonla

persistance de signes de manque, d’une insuffisance de cou-

verture des 24 h et s’il y a encore beaucoup d’envies de

consommer. Il n’y a pas de posologie maximale. La posologie

moyenne est entre 60 et 80 mg par jour. La prise de ce traite-

ment se fait en une fois par jour.

Comment diminuer le traitement et quand ?

Après une phase de stabilisation (de plusieurs années le plus

souvent), une diminution progressive pourra être proposée par

le médecin ou demandée par le patient. Cette diminution se fera

par paliers de 5 ou 10 mg sur plusieurs mois, avec interruption

dès que le patient sent que cela devient soit trop douloureux soit

dangereux car un retour des envies de consommer est présent.

Sur les derniers mg, il est conseillé de faire des diminutions plus

petites (de 1 mg). Lorsqu’il y a eu une interruption de traitement

par méthadone mais que les circonstances entraînent la remise

en place de ce traitement, il est très fortement recommandé de

débuter à une posologie très basse (plutôt 10 ou 20 mg, maxi-

mum 40 mg) selon le schéma d’induction écrit plus haut. En

effet, le patient est alors devenu non dépendant aux opiacés et il

serait en danger avec une posologie plus élevée.

Suboxone®

D’apparition récente comme traitement de substitution, il a

exactement les mêmes propriétés que la buprénorphine,

donc les mêmes indications, contre-indications, règles de

prescription et précautions d’emploi. Il contient de la bupré-

norphine (agoniste-antagoniste) et de la naloxone (antago-

niste pur). Le but de cette association est d’empêcher l’in-

jection de la molécule. En effet, prise sous la langue, la

naloxone est dégradée par la salive et donc sans effet. Prise

en injection, la naloxone agit en premier, vide les récepteurs

des opiacés présents et provoque un état de manque.

Nous avons pour le moment peu de recul en France sur ce

traitement. Des études montreraient que les posologies de

buprénorphine ne sont pas tout à fait équivalentes entre la

buprénorphine seule (générique) et le Suboxone®[5]. Il serait

nécessaire de prescrire une posologie de Suboxone®plus

importante pour avoir les mêmes résultats peut-être sur une

période transitoire. Enfin ces études montreraient qu’il existe

des injections de Suboxone®. Cependant, il est une troisième

voie possible de thérapeutique qu’il ne faut pas négliger.

Pour ces trois traitements, buprénorphine, méthadone, Su-

boxone®, les professionnels observant un abus ou une dérive

du traitement prescrit, doivent en informer le Centre d’Ad-

dictovigilance (Centre d’Évaluation et d’Information sur la

Pharmacodépendance CEIP) dont ils dépendent [6].

Populations particulières

Les «métaboliseurs rapides »

Ils métabolisent trop rapidement la méthadone (ce n’est pas

démontré pour les patients sous buprénorphine). Ils doivent

donc prendre leur traitement obligatoirement en plusieurs pri-

ses par jour. Pour avoir une preuve de ce métabolisme trop

rapide, il faut faire une méthadonémie (dosage de la métha-

done à H3 et à H24 après la prise) et suivre les signes clini-

ques (malgré l’augmentation de la posologie, lorsque le pa-

tient prend en une seule fois son traitement, il persiste

toujours des signes de manque qui apparaissent avant la fin

des 24 heures et en revanche, s’installe une somnolence 3

à 4 heures après la prise).

Les femmes enceintes

Pour les femmes enceintes consommatrices et dépendantes

aux opiacés un traitement de substitution est obligatoire. Il

est possible de poursuivre un traitement de buprénorphine.

S’il s’agit d’héroïne, de médicaments morphiniques ou de

méthadone, un traitement par méthadone sera instauré ou

continué. Le risque essentiel est la perte de l’enfant dû au

manque et aux contractions utérines, soit au premier trimes-

tre par fausse-couche, soit au dernier trimestre par accou-

chement prématuré. La posologie du traitement, quel qu’il

soit, sera augmentée au cours des 9 mois de la grossesse

(le plus souvent vers 5 à 6 mois puis dans les deux derniers

mois). Cette augmentation se fera en moyenne de 2 à 4 mg

pour la buprénorphine et de 10 à 30 mg pour la méthadone.

Cette augmentation sera supprimée presque en totalité aus-

sitôt l’accouchement. Bien sûr le bébé sera dépendant aux

opiacés à sa naissance, et son sevrage sera organisé par le

service hospitalier qui accueillera la mère. Il est donc

conseillé que la future mère rencontre les professionnels qui

118 MÉDECINE mars 2014

STRATÉGIES

Stratégies thérapeutiques

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

la prendront en charge et prendront en charge son enfant

bien avant la naissance (vers le 6eou 7emois).

Les personnes ayant un traitement

pour une hépatite C

Les personnes consommatrices d’opiacés sont souvent por-

teuses du virus de l’hépatite C et de plus en plus d’entre

elles bénéficient d’un traitement contre ce virus. Ce traite-

ment est lourd et long. Lorsque ces patients ont, par ailleurs,

un traitement de substitution aux opiacés, il sera nécessaire

de revoir la posologie de ce traitement, le plus souvent dans

le sens d’une légère augmentation.

Les patients mineurs

Les traitements de substitution peuvent être prescrits entre

15 et 18 ans. Les conditions pour qu’un mineur puisse

consentir seul à des soins, hors autorisation de ses parents,

sont précises [7] :

1. il faut que le traitement s’impose pour sauvegarder sa

santé ;

2. il faut qu’il se soit expressément opposé à ce que ses

parents soient prévenus et souhaite conserver le secret sur

son état ;

3. le médecin doit tout mettre en œuvre pour tenter de le

convaincre d’informer ses parents et ce n’est qu’en cas

d’échec que les soins pourront être entrepris hors le consen-

tement de ceux-ci ;

4. le mineur devra impérativement se faire accompagner

d’une personne majeure de son choix sauf si, étant en rup-

ture complète avec sa famille, il bénéficie d’une couverture

sociale personnelle.

L’instauration de tels traitements rendant dépendant pour

très longtemps, doit donc être très réfléchie, notamment

pour les sujets mineurs. Lorsque les consommations de

substances opiacées ne sont pas très anciennes et que la

dépendance physique est récente, le sevrage reste le traite-

ment de première intention.

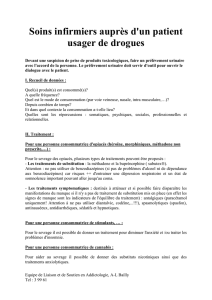

Le sevrage peut toujours être

choisi par le patient

ou par le médecin

Lorsque les consommations sont très peu anciennes avec

une dépendance physique de quelques mois, il est même

conseillé de commencer par le sevrage, qui peut se faire en

ambulatoire ou en hospitalier. En ambulatoire, il doit être ac-

compagné de nombreuses consultations de soutien et de

mises au point régulières. Le traitement se fera sur une quin-

zaine de jours, voire plus, selon les produits opiacés consom-

més (selon la demi-vie de la molécule).

Ce traitement contient des antalgiques de première généra-

tion (paracétamol et ibuprofène aux plus fortes posologies,

répartis sur toute la journée ; surtout pas de médicaments

antalgiques morphiniques ou de base morphiniques ou co-

déïnés) ; des antispasmodiques (Spasfon®aux plus fortes po-

sologies et répartis sur toute la journée) ; des antinauséeux

et/ou antidiarrhéiques ; des antispastiques (principalement le

Coltramyl®répartis sur la journée et pour la nuit) ; des anxio-

lytiques (si possible pas de benzodiazépine, de l’Atarax®et

du Tercian®en cp ou gouttes répartis sur la journée et pour

la nuit). Ce traitement au plus fort des posologies pendant

8 jours sera diminué progressivement jusqu’à 15 à 20 jours,

selon les signes de manque relatés par le patient.

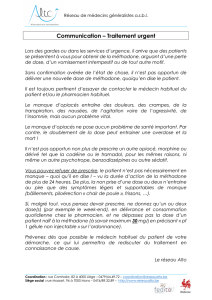

Pluridisciplinarité obligatoire...

La première ligne d’intervention est représentée par les mé-

decins généralistes et les pharmaciens ; la deuxième par les

structures spécialisées et la troisième par les communautés

ou post-cures, le moment et l’histoire du sujet addict défi-

nissant le niveau d’intervention.

Ces traitements sont longs. Accepter de travailler dans le do-

maine des addictions est toujours, pour un professionnel du

soin, un engagement difficile. Cela suppose un investisse-

ment émotionnel et psychique important et du temps, à la fois

pour chaque séance et pour la prise en charge dans la durée

(comme pour toute pathologie chronique). Les résultats peu-

vent longtemps paraître médiocres par rapport à « la guéri-

son » attendue : il s’agit de suivre quelqu’un qui va sans cesse

se mettre en échec et mettre en échec le professionnel, très

souvent consommateur avant tout d’une demande de médi-

cament miracle, voire de « produit » miracle, avant de devenir

demandeur de soins. Il faut peu à peu travailler avec lui et

devenir un médecin ou pharmacien « médicaments ». Il y a

derrière ce comportement toujours une grande souffrance,

parfois une dépression grave. Il y a aussi souvent une très

grande immaturité (immédiateté, la substance chimique

comme panacée, absence de remise en cause, cadenassage

sur le présent avec impossibilité de se projeter, etc.), comme

si la personne était arrêtée à un stade de son éducation ou

n’en avait pas reçu les bases. Les produits sont alors comme

des béquilles pour vivre avec les autres. Cela nécessite tou-

jours une grande disponibilité psychique et temporelle de la

part des professionnels, ce qui n’empêche surtout pas de

savoir faire respecter le cadre qu’il faut poser ensemble

comme soignants travaillant en collaboration et ainsi se faire

respecter en tant qu’autre acceptant d’accompagner.

Ce qui se discute ou se négocie, ce sont les buts de ce cadre

que chacun s’engage à respecter et à tenir malgré les échecs et

la déception parfois : les limites que les soignants pensent pro-

tectrices d’abord pour la personne puis pour la société ; les

objectifs du soin qui peuvent se modifier au fur et à mesure du

parcours mais qui doivent toujours être précis et réalistes ; la

confiance entre les soignants et le patient car une relation d’aide

ne peut se fonder que sur une base de confiance partagée.

Intentionnellement, aucune distinction n’a été faite entre mé-

decins généralistes et pharmaciens. La pharmacie est aussi

un lieu de parole et d’écoute, parfois la première place où va

se dérouler, se dévoiler, un peu de vie du patient. La parole

quasi obligatoire avec le médecin peut faire peur ; avec le

médecin, il s’agit parfois seulement d’obtenir le médicament

miracle. Le pharmacien a souvent une place privilégiée pour

déceler les ruses mais aussi les soucis et les difficultés des

patients, soucis et difficultés que, parfois, ils n’osent pas dire

119mars 2014MÉDECINE

STRATÉGIES

Stratégies thérapeutiques

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

1

/

6

100%