L`alcoolémie mesurée à l`entrée de l`hôpital : un marqueur de

Le Courrier des addictions (10) – n ° 1 – janvier-février-mars 2008

13

L’alcoolémie mesurée à l’entrée

de l’hôpital : un marqueur de mésusage

d’alcool même à faible taux

Alcohol blood level mesured at the admission at the hospi-

tal : a alcohol misuse marker of risk, even with a low rate

P. Menecier*, A. Girard**, L. Rotheval*, S. Pelissier-Plattier*, D. Lefranc*,

C. Collovray*

Mots-clés : Intoxication éthylique aiguë, Hôpital, Abus, Dépendance, Soins,

Personnes âgées.

Key words: Acute alcohol intake, Hospital, Abuse, Dependency, Care, Elderly.

Parler d’alcool lorsqu’il est repéré à faible titre (moins de 0,5 g/l), dans

la cadre d’une procédure spécifique de rencontre des intoxications éthy-

liques aiguës hospitalisées, après la phase immédiate de l’ivresse, est

accepté par les malades, et permet à 70 % d’aborder un mésusage d’al-

cool. Cela permet aussi d’aborder des patients présentant pour 70 % des

dommages dus à l’alcool. Cette procédure clinique n’est ni un jugement, ni

un dommage surajouté, mais une offre qui participe à l’abord des sujets en

difficultés avec l’alcool à l’hôpital. Elle peut être une aide dans leur accompa-

gnement vers le soin. Être hospitalisé avec une alcoolémie mesurée en dessous

de 0,5 g/l n’est pas rassurant. Cela cible avant tout des situations de mésu-

sage d’alcool, relevant de soins alcoologiques.

* Unité d’alcoologie et addictologie, hôpital des

Chanaux, 71018 Mâcon Cedex.

** Service des urgences, hôpital des Chanaux,

71018 Mâcon Cedex.

L’intoxication éthylique aiguë (IEA) n’est pas

la bienvenue à l’hôpital. Sous cette dénomi-

nation, on suppose souvent des alcoolisations

massives. Mais qu’en est-il des patients hos-

pitalisés avec de faibles valeurs d’alcoolémie

mesurées lors de leur admission ? Dosages

fortuits ou reflet d’un mésusage d’alcool arri-

vant dans ce lieu de soin ? Comment aborder

ces situations, quelles offres faire aux person-

nes, quels soins requièrent-elles ?

Les matériels et les méthodes

Depuis 1997, une procédure de rencontre sys-

tématique des malades admis avec IEA a été

mise en place au centre hospitalier de Mâcon

(477 lits de court séjour et service d’urgence

avec 33 000 passages par an). Il existe dans

l’établissement une équipe pluridisciplinaire

d’alcoologie et addictologie depuis 1991, as-

sociant un médecin, deux psychologues, une

infirmière et une assistante sociale.

La procédure considère l’ensemble des do-

sages d’alcoolémie réalisés par le laboratoire

de biologie de l’hôpital. Chaque matin, les

dosages non nuls des dernières 24 heures

sont colligés, sans valeurs minimales pour

initier la procédure. Si le patient concerné a

été hospitalisé, un des membres de l’équipe

d’addictologie (psychologue, infirmière ou

médecin) passe dans le service concerné pour

proposer un entretien clinique en addictolo-

gie. Plusieurs circonstances sont écartées :

les tentatives de suicide médicamenteux, qui

génèrent systématiquement la rencontre avec

un psychiatre (psychiatrie de liaison) ou si

une évaluation opposée de l’équipe soignante

du service d’accueil décline cette offre (res-

pectant les refus de rencontre alcoologique,

quelles que soient les raisons avancées par les

soignants du service d’accueil). Cette procé-

dure ne fait qu’exploiter les mesures d’alcoo-

lémie indiquées par un médecin à l’entrée de

l’hôpital : médecin urgentiste pour 99 % des

cas, et ne s’appuie pas sur des mesures systé-

matiques d’alcoolémie.

Les résultats de l’année 2006 sont considé-

rés ici, avec un recueil prospectif de données

à chaque épisode. Les alcoolémies non nul-

les et inférieures à 0,5 g/l ont été isolées pour

ce travail. L’objectif était de considérer, dans

le cadre d’une procédure systématique, des

patients hospitalisés pour intoxication éthy-

lique aiguë. En ce qui concerne les sujets

admis avec une alcoolémie basse, lorsque

celle-ci est indiquée par un médecin, elle

n’est pas mesurée dans une démarche sys-

tématique. S’agit-il de dosages fortuits non

significatifs, ou peut-on, là aussi, repérer des

sujets en difficultés avec l’alcool pour les ac-

compagner vers d’éventuels soins requis ?

Les résultats

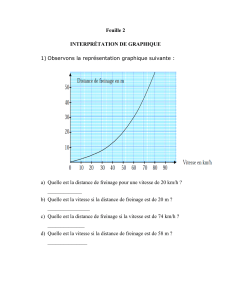

973 dosages d’alcoolémies positifs ont

été recensés en 2006. Cela correspond à

3 % des passages aux urgences ou 5 % des

hospitalisations de court séjour médicochi-

rurgical. Plus de 99 % des dosages sont réa-

lisés par le service d’accueil et d’urgences.

Les valeurs d’alcoolémies vont de 0,10 g/l

à 6,26 g/l (figure 1). La moyenne est à

2,06 g/l (médiane : 2,07 g/l, écart type :

1,18). Elles concernent 78 % des hommes

et 22 % des femmes, d’un âge moyen de

45,3 ans (médiane : 46 ans, écart type :

16,2). Seuls 16 % des patients apparaissent

plus d’une fois dans l’année.

Les dosages inférieurs à 0,5 g/l représen-

tent 12 % de tous les dosages réalisés : 113

épisodes en un an. Ils concernent 25 %

des femmes et 75 % des hommes d’un âge

moyen de 46,6 ans (médiane : 46 ans, écart

type : 15,4) [les valeurs ne diffèrent pas de

manière significative de celles des alcoolé-

mies supérieures à 0,5 g/l].

Parmi ces 113 épisodes, 19 % ont relevé de

soins externes et 81 % ont été hospitalisés.

Parmi les hospitalisés, seuls 30 % ont pu

être rencontrés dans la procédure décrite.

Les raisons empêchant la rencontre pour

Talking about alcohol, when it’s determined with a low level (less than 0,5 g/l), with a specific approach

of acute alcoholic intoxication meeting, after the first step of drunkenness is accepted by patients, and

allows to handle up to 70 % alcohol misuse. It can also help to approach patients with 70 % of alcohol

related damages. This clinical procedure is neither a judgment, nor an added damage, but an offer, which

participate to meet subjects with alcohol related problems at the hospital. It can help to lead them to

care. Being hospitalized with a blood alcohol level measured under of 0,5 g/l is not reassuring. It concerns

alcohol misuse cases, which need alcohologic care.

.

J

T

F

T

B

V

Q

P

J

O

U

B

V

Q

P

J

O

U

.

J

T

F

T

Le Courrier des addictions (10) – n ° 1 – janvier-février-mars 2008 14

.

J

T

F

T

B

V

Q

P

J

O

U

B

V

Q

P

J

O

U

.

J

T

F

T

plus de deux tiers des patients sont multi-

ples (tableau I).

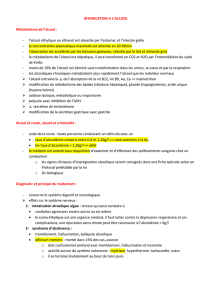

Parmi les patients 34 rencontrés, tous ont

accepté l’entretien. Au moins un dommage

dû à l’alcool est identifié chez 70 %. Ces

dommages sont significativement moins

présents que lorsque l’alcoolémie mesurée

est supérieure au seuil de 0,5 g/l (figure 2).

L’évaluation de la relation à l’alcool, faite

selon les critères du DSM IV, dénombre

70 % de mésusages (dépendance : 61 %,

abus ; 9 % contre 97 % de mésusages pour

les alcoolémies ; p < 0,001) [figure 3].

Tableau I.

Devenir des patients, selon les niveaux

d’alcoolémie mesurés.

P < 0,001 Alcoolémie

< 0,5 n = 113

Alcoolémie

> 0,5 n = 860

Rencontrés 30 % 46 %

Soins externes

(non hospitalisés)

19 % 15 %

Non rencontrés

Sortis avant passage

25 % 29 %

Non rencontrés

Exclus : motif psy*

26 % (TS

19 %)

10% (TS 7 %)

Non rencontrés

Refus du patient ou

du service

0 1 %

* Patients exclus du protocole : ont rencontré un psychiatre de liaison,

notamment si admis après tentative de suicide (TS).

La discussion

A Résultats présentés. Les problèmes liés à

l’alcool pèsent sur les hôpitaux généraux et

les services d’urgences (1). Les intoxications

éthyliques aiguës en sont l’expression la plus

fréquente (1), représentant 10 à 15 % des pa-

tients admis aux urgences en France (2).

Si un dosage d’alcoolémie systématique est

réalisé lors de l’entrée à l’hôpital, 16 % de

valeurs positives sont trouvées, dont 40 %

sont inférieures à 0,5 g/l (soit 6,4 % des pas-

sages aux urgences) [3].

À l’échelle de l’établissement, c’est 3 %

des passages aux urgences qui ont une al-

coolémie retrouvée positive, et 0,3 % si on

ne considère que les valeurs inférieures à

0,5 g/l. Ces situations sont donc rares, re-

présentant moins de un vingtième de ce qui

relèverait de recherche systématique, mais

non négligeables pour autant. L’indication

médicale du dosage d’alcoolémie, à la dif-

férence du systématisme, cible une popula-

tion particulière que nous décrivons. Les ca-

ractères sociodémographiques de ce groupe

de patient n’ont pas de particularisme du

fait de la valeur basse de l’alcoolémie.

La part de soins ambulatoires est faible et

plus de 4 patients sur 5 seront hospitalisés.

Parmi les hospitalisés, un peu plus du tiers

ont pu être rencontrés dans le cadre de la pro-

cédure décrite. Les motifs de non-rencontre

rappellent la part de situations psychiatriques

déjà abordées dans le cadre d’entretiens spé-

cifiques, ce qui ne laisse en final qu’un quart

de patients qui n’ont pu être abordés.

Malgré la faible valeur d’alcoolémie mesurée,

et avec les précautions liées à la procédure en

cours, plus de deux tiers de ces malades ont

des dommages dus à l’alcool et sont dans un

mésusage d’alcool. Même si la prévalence

des dommages et du mésusage est significa-

tivement supérieure dans le groupe avec des

alcoolémies supérieures, une faible valeur

de l’alcoolémie ne peut pas rassurer dans ce

contexte. Le chiffre de l’alcoolémie n’a aucu-

ne valeur pronostique, et surtout pas de valeur

de réassurance si le taux est peu élevé.

Même si un tiers d’usagers simples exis-

tent, l’approche clinique des IEA, avec une

faible valeur d’alcoolémie, n’est pas inutile.

Un entretien clinique proposé sur un mode

ouvert, de questionnement sur la santé, la

relation aux substances psychoactives, dont

l’alcool n’est pas stigmatisant en soi. Plus

de deux fois sur trois, c’est un soin requis,

et une fois sur trois, il s’apparentera à un

discours de prévention primaire, qui a toute

sa place en milieu hospitalier, où la préva-

lence des difficultés avec l’alcool concerne

12 à 21 % des sujets.

A Une démarche clinique. L’idée de pren-

dre en compte les ivresses à l’hôpital n’est

pas nouvelle. À partir d’études rétrospecti-

ves menées il y a 10 ans (4), nous avons pu

proposer cette procédure clinique. L’appro-

che de malades admis en étant alcoolisés a

toute sa place dans les soins hospitaliers en

addictologie, en étant conforme aux recom-

mandations en cours (5).

Une alcoolémie positive à l’admission est

un indicateur de mésusage d’alcool (et sans

aucun seuil de valeur), et avec une meilleure

valeur prédictive, positive et négative, que

tout autre dosage biologique (6). Ce travail

confirme cela sur un effectif faible certes,

mais pour des valeurs dites basses d’alcoolé-

mie. Le seuil de 0,5 g/l n’a pas de significa-

tion clinique. C’est une valeur légale pour la

conduite automobile, mais en clinique hospi-

talière, et dans le cadre décrit, elle ne délimite

pas une population indemne de difficultés

avec l’alcool (si le dosage est indiqué par un

médecin et non systématique).

Ce constat fait, plutôt que d’attendre une

demande parfois absente, nous allons à

l’avant de la demande de soins, nous agis-

sons, dans le respect du soigné, mais en ré-

férence à une avance de la parole (7).

Tout l’objet de la rencontre sera d’enten-

dre le sujet. L’entretien en lui-même n’est

pas disqualifiant ou stigmatisant. Il peut,

au contraire, être déculpabilisant ou au

moins soulageant. L’opportunité est à saisir

et nous pensons que plus elle est différée,

moins la remise en question est possible. En

cela, le choix d’une intervention clinique

immédiate, au lendemain de l’alcoolisation,

même modérée, nous paraît utile. Aller par-

ler d’alcool avant que la demande explicite

n’arrive est un soin à part entière (8).

Intoxication éthylique aiguë

ou ivresse ?

Avec de faibles valeurs d’alcoolémie, peut-

on parler d’ivresse ou d’IEA ? L’intoxica-

tion renvoie à une quantité de produit ré-

Figure 1.

Répartition des valeurs d’alcoolé-

mies mesurées.

Figure 2.

Types de dommages repérés, dus à

l’alcoolisation.

Figure 3.

Mode de relation à l’alcool.

Le Courrier des addictions (10) – n ° 1 – janvier-février-mars 2008

15

.

J

T

F

T

B

V

Q

P

J

O

U

B

V

Q

P

J

O

U

.

J

T

F

T

putée supérieure et toxique… Alors parlons

d’alcoolisation objectivée, sans plus carac-

tériser ou stigmatiser ces épisodes, pour

lesquels une approche clinique et addicto-

logique est cependant requise.

Les ivresses n’ont longtemps suscité que

peu d’intérêt dans le monde médical. La

conférence de consensus en médecine d’ur-

gence : l’intoxication éthylique aiguë dans

le service d’accueil et d’urgence (5) a offi-

cialisé un début de reconnaissance.

C’est surtout la clinique de l’IEA, ses com-

plications, sa prise en charge toxicologique

qui ont été d’abord décrites. Ensuite est

arrivée la proposition de parler d’alcool au

lendemain de l’alcoolisation qui a amené à

l’hôpital (5) puis développée dans certains

établissements (9). L’idée d’un entretien

avec le malade hospitalisé pour IEA après

la phase aiguë apparaît alors. L’intérêt d’un

entretien évaluant la situation, informant le

malade et élaborant une stratégie thérapeu-

tique, est alors noté. La référence est celle

des interventions brèves ou ultra-brèves.

C’est la démarche que nous avons entre-

prise depuis plus de dix ans, sans mettre de

seuil minimum d’alcoolémie à cette offre

d’intervention.

En effet, le choix de ne pas mettre de valeur

seuil à une intervention provient du souhait

de ne pas catégoriser des malades plus ou

moins redevables de soins, alors que la pré-

valence de dommages de l’alcool comme

du mésusage ne décline pas avec les valeurs

d’alcoolémie. C’est un choix initial de

l’exhaustivité, sans discrimination, qui est

renforcé par les résultats de cette l’étude.

Toute ivresse arrivant aux urgences doit

être considérée comme une consommation

pathologique d’alcool et doit impliquer une

prise en charge alcoologique (10). Cette pro-

position nous semble pouvoir être extrapolée

à toute alcoolisation objectivée (biologique-

ment). Elle est la partie visible d’une situa-

tion de mésusage d’alcool qui arrive devant

une équipe soignante, elle émaille souvent

une alcoolisation chronique, sans pouvoir

être seulement assimilée à une forme pa-

roxystique et sporadique d’alcoolisation.

C’est une opportunité d’échange, d’informa-

tion ou d’éducation pour la santé (1).

Réponse spécialisée en soutien

Le rôle d’une équipe transversale de liaison

n’est pas de se substituer aux soignants

de première ligne. Elle n’est qu’un com-

plément, un recours, s’appuyant sur les

connaissances des personnels au contact

immédiat avec ces malades. Dans ce sens,

l’intervention auprès des hospitalisés, doit

être discutée avec les soignants, puis un re-

tour doit être fait dans les dossiers. Savoir

utiliser l’écrit a un intérêt pour d’éventuels

futurs séjours, pour prendre acte de la ren-

contre, et surtout pour faire reconnaître la

démarche clinique entamée en alcoologie.

Dans le même temps, un retour oral avec

le soignant référent de ce patient permet

d’aider à considérer la souffrance alcooli-

que souvent associée à ces épisodes.

Le repérage hospitalier des personnes en dif-

ficultés avec l’alcool est parfois réputé diffi-

cile. Cependant, les situations où l’alcool est

visible, y compris à faible taux (dosages po-

sitifs d’alcoolémie) doivent au moins ame-

ner à parler d’alcool. Il peut être aussi inté-

ressant de s’interroger sur les raisons ayant

amener à avoir fait ce dosage d’alcoolémie

à l’entrée de l’hôpital. Évoquer et caractéri-

ser le lien possible entre motifs d’hospitali-

sation et constat d’une alcoolisation plus ou

moins récente est utile pour le patient. Cette

aide à la prise de conscience des dommages

de l’alcool participe à la reconnaissance de

son mésusage. Sur cette base, les change-

ments de comportements et les soins pour-

ront se développer.

Des hypothèses

La question de l’ancienneté de la dernière

alcoolisation est d’importance devant une

alcoolémie basse. S’agit-il d’une alcoolisa-

tion modeste sporadique ou, comme nous

l’avons plusieurs fois constaté, le reflet

d’une reprise d’alcoolisation chez un absti-

nent secondaire ? Dans ce second cas, l’in-

tervention précoce et rapide en alcoologie

est requise. D’autant plus que l’on pourra se

demander pourquoi ce patient arrive à l’hô-

pital, laisse voir une alcoolisation modeste,

si ce n’est pour espérer une offre de soins

qu’il n’arrive pas à solliciter explicitement.

L’autre alternative devant une alcoolémie

basse est l’hypothèse d’une alcoolisation

plus importante, qui est vue tardivement.

Là aussi, toutes les raisons à rencontrer le

patient existent.Alors s’agit-il simplement

de la péripétie survenant dans un parcours

d’usage ou de mésusage d’alcool ? Arrivant

souvent tard dans une longue histoire entre

une personne et l’alcool, cet épisode ne se-

rait qu’un avatar de plus ?

Nous faisons une autre hypothèse, consi-

dérant le nombre d’alcoolisations qui se

“terminent” à domicile, pourquoi certai-

nes arrivent-elle à l’hôpital et sont objec-

tivées ? Peut-être simplement pour ren-

contrer des soignants. “L’alcoolique vient

témoigner d’un état, et se contente souvent

de se montrer, il ne demande rien” (7). Par

cet acte posé devant un soignant, le malade

ne demande-t-il pas une aide, autrement

que par des mots ? Alors pour échanger,

au soignant de faire un pas en avant, et

de commencer à parler, de recourir à une

avance de la parole (7).

Et le malade ?

La rencontre est l’occasion pour certains

malades d’apprendre qu’un dosage d’alcoo-

lémie a été réalisé et d’en connaître le résul-

tat. Tous les patients, même sans être dans le

mésusage d’alcool, acceptent de parler d’al-

cool et surtout d’eux-mêmes dans le cadre

de la procédure en cours. L’entretien proposé

n’est ni une intrusion, ni une stigmatisation.

C’est au contraire une opportunité d’accès

à une aide ou à un soin, comme un soutien

dans les stades du changement, avec une ré-

férence aux entretiens motivationnels.

n

Références bibliographiques:

1. Pirmohamed M, Brown C, Owens L et al. The

burden of alcohol misuse on an inner-city general

hospital. Q J Med 2000;93:291-5.

2. Poncet F, Feral A. Le patient alcoolisé : un

“client” si présent et si oublié des urgences. Cour-

rier des addictions 2002;4:137-41.

3. Wylomanski S, Wylomanski JL, Martin J, Thibaut

G, Barrucand D. Étude systématique de l’alcoo-

lémie par analyse de l’air expiré dans un service

d’accueil et de soins d’urgence, Rev Alc 1983;29:

140-52.

4. Menecier P, Menecier-Ossia L, Piroth L, Naouri

C, Vialle A, Simonin C. Place du dosage de l’alcoo-

lémie dans une activité d’alcoologie hospitalière.

Alcoologie 1998;20(3);239-44.

5. Actualisation des conférences de consensus.

L’ivresse éthylique aiguë aux urgences (1991). Pa-

ris : Congrès Urgences, 2001.

6. Savola O, Niemela O, Hillbom M. Blood alco-

hol is the best indicator of hazardous of hazardous

alcohol drinking in young adults and working-age

patients with trauma. Alcohol ans Alcoholism 2004;

39(4):340-5.

7. Osterman G, Rigaud A. Comment faire l’avance

de la parole auprès du patient alcoolodépendant. J

Psychiatrie Privée 2001;15:21-4.

8. Guillo F. Parler d’alcool a des patients qui ne

demandent rien. Rev Med Suisse 2005;1:1712-6.

9. Batel P, Pessione F, Bouvier AM, Rueff B. Promp-

ting alcoholics to be referred to an alcohol clinic:

the effectiveness of a simple leter. Addiction 1995;

90:811-4.

10. Benyamina A, Bouchez J, Rahioui H, Reynaud

M. Urgences psychiatriques en addictologie. Revue

du Praticien 2003;53:1201-8.

1

/

3

100%