Approches diagnostiques de la dyspnée chronique de l`adulte

16 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013

MISE AU POINT

Approches diagnostiques

de la dyspnée chronique

de l’adulte

Diagnosis approach of adulthood dyspnea

C. Delclaux*

* Service de physiologie – clinique de

la dyspnée, hôpital européen Georges-

Pompidou, AP-HP, Paris ; université

Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité,

faculté de médecine.

L

a conférence de consensus de l’American

Thoracic Society (ATS) publiée en 1999 et

reprise en 2012 définit la dyspnée comme étant

“une expérience subjective d’inconfort respiratoire

faite de plusieurs sensations élémentaires qualitati-

vement distinctes, variant en intensité. Cette expé-

rience est due à l’interaction de multiples facteurs,

physiologiques, psychologiques, sociaux et envi-

ronnementaux et peut induire des réponses secon-

daires physiologiques et comportementales” (1).

Par rapport à la plainte d’essoufflement, la dyspnée

est caractérisée par un affect ou un vécu négatif

(inconfort). Le diagnostic de dyspnée est donc un

diagnostic d’interrogatoire, le patient se présentant

pour une plainte d’essoufflement, qui est perçue

comme potentiellement pathologique. Cette plainte

a une importance pronostique puisqu’elle constitue

un facteur indépendant de mortalité des maladies

cardiorespiratoires dans la population générale, fait

bien établi mais mal expliqué.

L’approche diagnostique de la dyspnée ne fait

l’objet d’aucun consensus (1). Toutefois, du fait

de la fréquence du symptôme, il semble logique

d’essayer de rationaliser son exploration diagnos-

tique, objet d’ailleurs d’une des “conduites à tenir”

enseignées à nos étudiants en médecine pour leur

examen national classant (2).

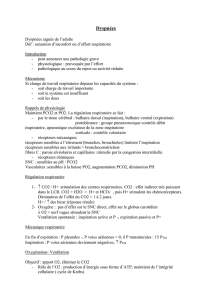

Physiopathologie de la dyspnée

On peut distinguer, de façon réductrice, 2 grands

cadres physiopathologiques :

➤

les dyspnées en relation avec l’exercice et le

niveau de ventilation lié à l’effort respiratoire.

Exprimées par le patient comme une “difficulté”

respiratoire (charge respiratoire) augmentant avec

l’intensité de l’exercice, elles représentent la grande

majorité des dyspnées ;

➤

les dyspnées de repos, en relation avec le

stimulus hypercapnique et/ou hypoxémique, indé-

pendantes de l’effort respiratoire, et traduites par le

patient comme un manque d’air, voire une sensa-

tion asphyxique. Cette distinction est très sché-

matique sur le plan sensoriel, car bien souvent ces

sensations (effort/manque d’air) peuvent s’associer

ou se succéder, notamment à l’exercice, la sensa-

tion de difficulté inspiratoire/manque d’air étant

alors présente en fin d’exercice, lorsque l’expansion

du volume courant devient limitée, notamment

au cours de la bronchopneumopathie chronique

obstructive (BPCO).

De façon schématique :

➤

la fonction du système respiratoire est d’assurer

une hématose normale ;

➤il existe des informations relatives aux pressions

partielles d’oxygène (O

2

)

et de gaz carbonique (CO

2

)

dans le sang artériel arrivant au système respiratoire ;

➤

des signaux partent du système de contrôle

respiratoire vers le système mécanique respiratoire,

permettant d’assurer la ventilation alvéolaire (obten-

tion d’une hématose normale). Le système mécanique

envoie des signaux au système de contrôle respiratoire

afin que ce dernier puisse “examiner” l’adéquation

entre l’ordre donné (commande respiratoire) et l’ordre

effectué (ventilation alvéolaire normale).

La dyspnée est liée à un déséquilibre entre la

commande respiratoire, elle-même liée à la demande

ventilatoire, et la réponse ventilatoire. La résultante

est une augmentation de la commande respiratoire

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 16 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 17

Points forts

»L’approche diagnostique de la dyspnée d’exercice peut être faite selon un schéma physiopathologique

donné par une équation décrivant la dyspnée comme résultant d’un déséquilibre entre demande et réponse

ventilatoires. La demande ventilatoire est explorée au repos en routine par la mesure de l’hématose et de

la diffusion du monoxyde de carbone (DLCO), la réponse ventilatoire par la mesure de la spirométrie, de

la pléthysmographie et des pressions maximales respiratoires.

»

La dyspnée en relation avec le niveau de ventilation est essentiellement présente à l’exercice et décrite

comme une difficulté respiratoire ou un effort respiratoire augmenté.

»

Une dyspnée de repos isolée, généralement décrite par un manque d’air, peut se voir au cours de l’asthme,

des syndromes d’hyperventilation alvéolaire et des dyspnées inexpliquées médicalement.

Mots-clés

Dyspnée

Adulte

Repos

Exercice

Diagnostic

Highlights

»

Diagnosis approach of exer-

tional dyspnea can be made

using a simple pathophysiolog-

ical schema using an equation

of ventilation determinants that

describes dyspnea as resulting

from an imbalance between

ventilatory demand and

capacity. Ventilatory demand

is assessed in routine practice

by resting blood gases and

DLCO, ventilatory capacity by

spirometry, body plethysmog-

raphy and respiratory muscle

assessment (maximal respira-

tory pressures).

»

Ventilation related dyspnea

is mainly encountered at

exercise and is described by

increased work or respiratory

effort.

»

Resting dyspnea, often

described as air hunger, is

encountered in asthma, hyper-

ventilation syndromes and

medically unexplained dyspnea.

Keywords

Dyspnea

Adult

Rest

Exercise

Diagnosis

afin de rétablir l’adéquation indispensable entre

la demande et la réponse et d’assurer l’hématose.

La dyspnée est la conséquence de l’intégration corti-

cale de cette nécessité d’augmenter la commande

ventilatoire et surtout de l’impossibilité d’assurer

la demande ventilatoire croissante à l’exercice.

La littérature récente montre que l’on peut distin-

guer 2 dimensions à cette plainte, l’une sensorielle

(décrite par des sensations respiratoires, liée à

l’état physiologique du patient), et l’autre affective

(émotionnelle, influencée par l’état psychologique

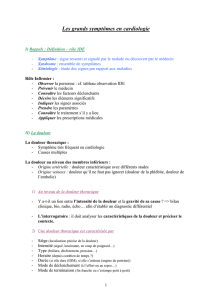

du patient) [3]. Une équation “périphérique” de la

dyspnée peut être proposée. Il s’agit bien sûr d’une

modélisation qui a des limites, mais dont l’objectif est

didactique. Cette équation a 2 termes : la demande

ventilatoire et la réponse ventilatoire. Dans cette

représentation, la dyspnée est donc avant tout liée à

la ventilation effectuée par le patient et donc à l’effort

musculaire respiratoire nécessaire (verbalisation de

type “effort respiratoire”, “difficulté respiratoire”)

puis à l’incapacité du système mécanique à assurer

la demande ventilatoire croissante lors des activités

(verbalisation de type “manque d’air”). La récente

conférence de consensus de l’ATS détaille des diffé-

rentes dimensions de la dyspnée et les échelles de

dyspnée évaluant chacune de ces dimensions (1).

La demande ventilatoire

Elle résulte de la nécessité pour le système respira-

toire d’assurer l’hématose via la ventilation alvéolaire.

Cette ventilation alvéolaire est réglée pour assurer le

maintien d’une pression artérielle en CO

2

(PaCO

2

)

constante quel que soit le niveau de production de

CO

2

par les tissus (V’CO

2

). La régulation de la PaO

2

intervient quant à elle essentiellement en situation

d’urgence (hypoxémie marquée). L’équation de la

ventilation dépend donc d’une V’CO

2

, d’un niveau

de régulation de la PaCO

2

(point de consigne) et de la

proportion de ventilation efficace (volume courant, VT

minoré de la ventilation “perdue” liée à l’espace mort

physiologique : VDph), c’est-à dire de la ventilation

alvéolaire par rapport à la ventilation totale (V’E).

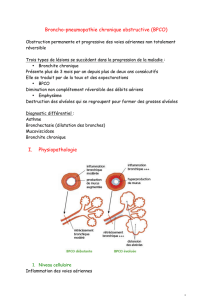

L’équation de la demande ventilatoire est fournie dans

la figure 1. Elle est explorée au repos en routine par la

mesure de l’hématose et par le coefficient de diffusion

du monoxyde de carbone (kCO) [4].

Figure 1. Équation “périphérique” de la dyspnée.

En présence d’une altération de la demande ou de la réponse ventilatoire au cours des pathologies respiratoires chroniques, la restau-

ration de cette balance indispensable à l’homéostasie implique une augmentation de la commande ventilatoire permettant d’ accroître

la ventilation (demande accrue, augmentation secondaire de l’effort) ou l’effort respiratoire de façon primitive (réponse altérée). Lors

des activités, la demande ventilatoire augmente (V’CO2), un effort supplémentaire est fourni (perçu : sensation d’effort) jusqu’à ce que

l’incapacité du système mécanique face à la demande aboutisse à l’arrêt de l’effort (sensation de manque d’air).

Exercice = majoration de la demande majoration de l’effort (dyspnée d’“effort”).

Déséquilibre quand la capacité ne peut plus augmenter face à la majoration de la demande (dyspnée “manque d’air”)

Absence de plainte

Gaz du sang

kCO (DLCO)

Spirométrie

Impédance

Résistances

Volumes statiques

VA (DLCO)

Capacité altérée

Demande majorée

Demande ventilatoire

V

• E = k × V

•CO2/[PaCO2(1 – VDph/VT)]

Capacité ventilatoire

V

•E = RR × C × [ΔPm – RV

•]

Équilibre : état physiologique

Dyspnée

Cortex sensoriel

Commande

PO.1

+

+

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 17 28/02/13 16:22

18 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013

Approches diagnostiques deladyspnée chronique del’adulte

MISE AU POINT

La réponse/capacité ventilatoire

Assurée par le système mécanique ventilatoire, elle

dépend de la capacité des muscles respiratoires à

assurer la ventilation alvéolaire face à l’impédance

du système respiratoire (contraintes mécaniques

résistives et élastiques). Ces muscles respiratoires

(inspiratoires essentiellement) vont devoir vaincre

des forces résistives (liées à la résistance du système

respiratoire [R], obstacle au débit V’ dans les voies

aériennes) et élastiques (élastance du système respi-

ratoire [E], obstacle au gain de volume courant : VT, à

une fréquence respiratoire donnée : FR) en créant des

modifications de pression (ΔPmus). L’équation de la

réponse ventilatoire est donnée dans la figure 1. Elle

est explorée au repos en routine par la spirométrie,

la pléthysmographie et les mesures de pressions

maximales à la bouche.

Étiologies des dyspnées

d’exercice en relation

avec le niveau de ventilation

Dyspnées en rapport avec

une augmentation de la demande

ventilatoire

➤

Diminution du point de consigne de la PaCO

2

:

elle est observée au cours des syndromes d’hy-

perventilation alvéolaire chronique. Toutefois,

l’augmentation de la ventilation n’explique pas à

elle seule la dyspnée de ces patients.

➤

Augmentation de l’espace mort physiolo-

gique : elle est observée dans toutes les patho-

logies s’accompagnant d’altérations vasculaires

pulmonaires (espace mort alvéolaire), comme les

hypertensions pulmonaires, l’emphysème, les

pneumopathies interstitielles et l’insuffisance

cardiaque gauche.

➤

Augmentation de la V’CO2 : c’est sans doute

l’aspect le plus discutable, mais il permet d’évoquer

les dyspnées qui seraient liées au déconditionne-

ment musculaire ou à l’anémie. En effet, dans ces

2 situations, il existe une diminution du seuil venti-

latoire avec survenue précoce de l’augmentation

de ventilation qui pourrait conduire à la dyspnée.

Globalement, en cas de déconditionnement et en

cas d’anémie, une diminution de la performance

est observée et, l’essoufflement maximal restant

constant, le sujet est trop essoufflé pour un effort

donné.

Dyspnées en rapport avec une altération

de la réponse ventilatoire

➤

Majoration de la résistance du système liée aux

pathologies bronchiques obstructives.

➤

Majoration de l’élastance du système respiratoire

(diminution de compliance) au cours des pathologies

fibrosantes pulmonaires, voire de la paroi thoracique

(obésité, spondylarthrite ankylosante).

➤

Diminution des capacités d’effort musculaire

respiratoire lors des affections musculaires de type

myopathies, mais aussi insuffisance cardiaque

gauche (myopathie de l’insuffisant cardiaque).

Stimuli liés à la chimioréception :

PaO2 et PaCO2

◆Hypoxémie

Les données de la littérature montrent que l’effet

dyspnéisant de l’hypoxémie chez le sujet sain est

surtout en relation avec l’augmentation de la venti-

lation, même si une sensation de manque d’air est

associée à l’hypoxie expérimentale. Les effets de

l’hypoxémie entrent donc globalement dans le

cadre des dyspnées liées à une augmentation de la

demande ventilatoire.

◆Hypercapnie

À l’opposé, l’hypercapnie présente bien un effet

dyspnéisant propre en l’absence de tout effort respi-

ratoire chez le sujet sain. En condition pathologique,

un effet dyspnéisant de l’hypercapnie se développant

à l’exercice a pu être montré chez certains patients

atteints de BPCO.

L’effet de l’hypercapnie semble associé de façon assez

spécifique à la sensation de manque d’air, d’asphyxie.

De façon étonnante a priori, ce type de sensation

respiratoire est celui qu’expriment bien souvent les

patients atteints de syndrome d’hyperventilation

alvéolaire chronique ou de dyspnées inexpliquées

médicalement (5). On peut supposer que le stimulus

dyspnéisant est la modification de capnie par rapport

au point de consigne plus que le niveau de capnie lui-

même. Ce type de dyspnée est exprimé bien souvent

au repos avec éventuelle majoration à l’effort.

Approche diagnostique

des dyspnées

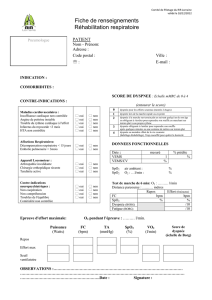

Un logigramme est fourni dans la figure 2. Il est fondé

sur les 4 questions suivantes posées au patient et sur la

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 18 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 19

MISE AU POINT

réalisation d’une radiographie thoracique systématique :

1. Dans quelles circonstances êtes-vous gêné pour

respirer : au repos calme et/ou lors d’efforts, et pour

quel niveau d’effort (échelle du Medical Research

Council [MRC] : encadré) ?

2. Quelles sensations respiratoires éprouvez-vous

lors de la gêne : difficulté pour remplir ou vider les

poumons, respiration rapide, halètement, sensation

que l’on ne peut pas faire entrer tout l’air néces-

saire (manque d’air, inspiration insatisfaisante),

voire asphyxie ou encore constriction thoracique

(poumons serrés) ?

3. Y a-t-il des symptômes associés à votre gêne respi-

ratoire : douleurs thoraciques au repos et à l’effort,

toux, expectoration ?

4. Quels antécédents médicaux avez-vous (facteurs de

risque et antécédents cardiovasculaires et thrombo-

emboliques, tabagisme, antécédents respiratoires :

épisodes bronchitiques aigus, traitements pris) ?

La quantification de la dyspnée d’exercice est un

élément important, car, dans l’ensemble, plus la

plainte est sévère et plus la probabilité de trouver

une anomalie fonctionnelle est élevée. Ainsi les

dyspnées survenant pour des efforts très modérés

(marche rapide) chez un sujet d’âge moyen ou élevé

sédentaire posent souvent des problèmes diagnos-

tiques : normalité (physiologie du vieillissement

sédentaire) ou anomalie débutante ? Enfin, l’état

psychologique du patient peut bien sûr modifier la

plainte, mais les échelles de dyspnée en relation avec

les activités (de type MRC) ne semblent pas affec-

tées par cet état psychologique, car elles prennent

en compte la dimension sensorielle de la dyspnée

essentiellement (6). Des échelles spécifiques tenant

compte des dimensions sensorielle et affective de

la dyspnée sont disponibles mais actuellement non

traduites en français.

Il est évident que des antécédents du patient et des

réponses données à ces 4 questions dépendront les

stratégies des examens complémentaires ultérieurs.

Il est bien difficile d’envisager l’ensemble des arbres

diagnostiques que l’on pourrait fournir.

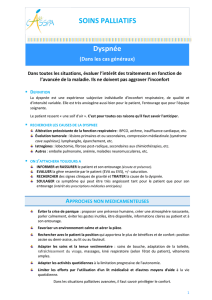

La plainte est présente au repos calme

Dans notre expérience, les dyspnées présentes au

repos se rencontrent essentiellement au cours de :

➤

la maladie asthmatique, le diagnostic d’inter-

rogatoire étant le plus souvent facile. Parfois, la

plainte est limitée à des épisodes de constriction

thoracique (sensation assez spécifique de la maladie

asthmatique [1]) avec sensation d’inspiration insa-

tisfaisante. Un test à la métacholine peut alors être

utile si la probabilité clinique d’asthme avant test

est intermédiaire ;

➤

les syndromes d’hyperventilation alvéolaire, qui

peuvent s’associer à la maladie asthmatique. Le

diagnostic de ces syndromes repose sur la mise en

évidence d’une hyperventilation alvéolaire (hypo-

capnie sans hypoxémie, donc inadaptée) sans

acidose métabolique associée, permanente et/

ou provoquée (test d’hyperventilation et épreuve

d’exercice avec V’O2/V’CO2). On pourra s’aider du

score clinique de Nijmegen. En l’absence de mise

en évidence d’une hyperventilation alvéolaire, il est

souhaitable de parler de dyspnée médicalement

inexpliquée (5). Le lecteur intéressé par ce sujet

pourra se référer à l’excellente revue générale faite

par W.N. Gardner (7) ;

➤le reflux gastro-œsophagien de façon indépen-

dante de l’asthme, notamment chez les obèses.

La plainte est présente uniquement

à l’exercice

➤On envisage que la dyspnée puisse être d’origine

cardiologique (antécédents, terrain, douleurs thora-

ciques associées).

Dans cette situation, un bilan cardiologique est

nécessaire : échographie cardiaque, électrocardio-

gramme (ECG) à l’effort et/ou scintigraphie myocar-

dique à l’effort. Il faut avoir à l’esprit qu’il n’existe

pas de corrélation entre le niveau de dysfonction

Elle évalue

la dimension “impact”

dela dyspnée

(1)

.

• Stade 1 : le patient est gêné

uniquement pour un effort

intense.

• Stade 2 : le patient est

essoufflé pour une marche

rapide à plat ou une légère

côte.

• Stade 3 : le patient marche

plus lentement que des

personnes du même âge ou

doit faire des pauses à cause

de sa dyspnée.

• Stade 4 : le patient doit

s’arrêter pour reprendre son

souffle après une marche

d’une centaine de mètres

ou après quelques minutes.

• Stade 5 : le patient est

trop essoufflé pour sortir de

chez lui ou est essoufflé en

s’habillant ou en se désha-

billant.

Encadré. Échelle de

dyspnée du Medical

Research Council.

Figure 2. Démarche diagnostique.

Dyspnée chronique de l’adulte

Radiographie thoracique

Interrogatoire : 4 questions

• Circonstances : repos/eort (stades MRC)

• Sémiologie de la dyspnée (descripteurs)

• Symptômes associés

• Antécédents cardiorespiratoires, métaboliques

Dyspnée de repos

Sémiologie : inspiration insatisfaisante, manque d’air

Mécanisme(s) : constriction/capnie

• Asthme

• Syndrome d’hyperventilation alvéolaire

• Dyspnée inexpliquée médicalement,

reflux gastro-œsophagien

Dyspnée d’exercice

Sémiologie : respiration dicile, avec eort

Mécanisme : déséquilibre balance demande/

capacité ventilatoires

• Origine cardiaque

• Origine respiratoire

• Acidose métabolique, anémie

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 19 28/02/13 16:22

20 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013

Approches diagnostiques deladyspnée chronique del’adulte

mise au point

cardiaque systolique ou diastolique et le niveau de

dyspnée d’exercice (en effet, le niveau de dyspnée

est essentiellement lié au niveau de ventilation à

l’exercice, lui-même en relation avec l’espace mort

physiologique) et que, au cours des cardiopathies

ischémiques, une dyspnée d’exercice isolée (sans

douleur thoracique) est présente chez environ 10 %

des patients. Le bilan fonctionnel respiratoire peut

montrer des arguments pour une cardiopathie

(trouble ventilatoire restrictif dans de rares cas,

obstruction bronchique minime, diminution des

pressions maximales à la bouche et, plus fréquem-

ment, altération du transfert du monoxyde de

carbone [DLCO]).

➤

On envisage que la dyspnée puisse être en relation

avec une BPCO (tabagisme cumulé > 15 paquets-

année, symptômes cliniques éventuels de bronchite

chronique).

Il existe une très faible corrélation entre le niveau de

dyspnée d’exercice et le degré d’obstruction bron-

chique. En revanche, il y a une meilleure corrélation

entre le niveau de dyspnée et la DLCO, retrouvée

dans la plupart des études (8). En effet, la DLCO est

le produit du kCO (sa diminution est le reflet de la

destruction vasculaire pulmonaire liée à l’emphy-

sème, augmentant la demande ventilatoire [4]) et du

volume alvéolaire (volume accessible à la ventilation,

dépendant donc de l’obstruction bronchique distale :

altération de la réponse ventilatoire). Les atteintes

obstructives et emphysémateuses consécutives au

tabagisme peuvent être dissociées. Ainsi, certains

patients ne présentent que la composante emphysé-

mateuse de la maladie responsable d’une diminution

précoce du kCO puis d’une distension. En pratique,

lorsqu’un sujet fumeur se plaint de dyspnée, il est

donc nécessaire de réaliser une spirométrie qui, si elle

est normale ou peu anormale, doit être complétée

par la mesure des volumes statiques par pléthys-

mographie et par celle de la DLCO. On complètera

l’examen, en cas de trouble ventilatoire obstructif,

par une mesure de la capacité inspiratoire après la

prise d’un bronchodilatateur d’action rapide. En effet,

l’effet bénéfique inconstant des médicaments bron-

chodilatateurs est associé à leur effet favorable sur

la distension dynamique de repos.

➤

On envisage que la dyspnée puisse être liée à une

pathologie interstitielle pulmonaire (sujet âgé, toux

associée notamment, anomalies évocatrices sur la

radiographie thoracique).

Là encore, la corrélation entre la dyspnée d’effort

et les anomalies spirométriques (diminution de la

capacité vitale) ou pléthysmographiques est faible.

Cette corrélation est meilleure avec la mesure de

la DLCO, car une augmentation de l’espace mort

physiologique est fréquente dans ce cadre.

➤

On envisage que la dyspnée puisse être liée à

une pathologie vasculaire pulmonaire (antécédents

thrombo emboliques, prise d’anorexigène, etc.).

Une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfu-

sion, un angioscanner thoracique, une échographie

cardiaque de repos et, éventuellement, à l’effort ainsi

qu’un cathétérisme cardiaque droit constitueront le

bilan complémentaire. L’exploration fonctionnelle

respiratoire est généralement normale en dehors

d’un trouble ventilatoire obstructif minime (hyper-

tensions artérielles pulmonaires) et éventuellement

d’une diminution de la DLCO.

➤

On envisage que la dyspnée d’exercice puisse être

liée à une maladie asthmatique.

Une dyspnée d’exercice isolée (asthme induit à l’exer-

cice) est une situation exceptionnelle chez l’adulte

dans le cadre de la maladie asthmatique, en dehors

de la situation spécifique du trouble ventilatoire

obstructif fixé d’origine asthmatique (environ 20%

des asthmatiques adultes) et du bronchospasme

induit par l’exercice du sportif. Il n’est donc pas licite

de réaliser un test à la métacholine systématique si

le diagnostic d’asthme n’est pas étayé par l’inter-

rogatoire (probabilité a priori intermédiaire), car

la prévalence de l’hyperréactivité bronchique est

importante (environ 20 %) par rapport à celle de

l’asthme (environ 7 %) conduisant à un risque élevé

de surdiagnostic d’asthme.

➤

L’ensemble du bilan fonctionnel de première inten-

tion (radiographie thoracique, échographie cardiaque

de repos, spirométrie, pléthysmographie, DLCO) est

normal, la dyspnée “isolée”.

La réalisation d’une gazométrie artérielle doit être

systématique, à la recherche d’une hypoxémie isolée,

d’une anémie ou d’une acidose métabolique (rares

cas cliniques d’acidose métabolique se présentant

sous la forme d’une dyspnée isolée).

En cas de normalité de l’hématose de repos, on pourra

alors réaliser une épreuve d’exercice avec mesure de

V’O2/V’CO2 et de l’hématose au pic de l’effort. Cet

examen peut faire le diagnostic d’ischémie myocar-

dique, de syndrome d’hyperventilation alvéolaire

(chronique ou déclenché par l’effort), de pathologie

interstitielle débutante (plus sensible que la mesure

de DLCO [9]) ou de pathologie vasculaire pulmonaire

avec hypertension pulmonaire présente uniquement à

l’exercice (arguments indirects). Il peut aussi montrer

une distension dynamique à l’exercice d’une BPCO

dans une situation où le trouble ventilatoire obstructif

de repos est discret. Le diagnostic de dyspnée liée

à un “déconditionnement musculaire” (manque de

LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 20 28/02/13 16:22

6

6

1

/

6

100%